Необыкновенно интересна была и коллекция растений. Пржевальский привез множество видов, ранее неизвестных ботаникам. Особенно богато была представлена флора, собранная в Ганьсу. По отзыву академика Максимовича, познанием этой флоры "мы будем всецело обязаны трудам H. M. Пржевальского".

Русские географы дали общую оценку экспедиции в следующих словах:

"С необыкновенным самопожертвованием и успехом совершил капитан Пржевальский замечательное свое путешествие. Русское географическое общество, рассмотрев ныне материалы и коллекции, собранные Пржевальским, убедилось в необыкновенных заслугах этого исследователя, ставящих его наряду с замечательнейшими путешественниками нашего времени".

Имя Пржевальского было поставлено рядом со знаменитейшими именами - с именами Крузенштерна и Беллинсгаузена, Семенова-Тян-Шанского и Невельского, Ливингстона и Стэнли.

Это было признание - восторженное и полное! Русское географическое общество присудило Пржевальскому высшую свою награду - большую золотую медаль.

Одновременно Пржевальский получил признание и за границей. Французское министерство народного просвещения наградило его золотым знаком "Palme d'Académie", a международный географический конгресс в Париже отметил почетной грамотой исключительную важность открытий Пржевальского для географической науки…

В продолжение всего 1874 года Пржевальский напряженно работал над книгой - "Монголия и страна тангутов".

В первых числах января 1875 года книга вышла из печати, а 8 января на годовом собрании Русского географического общества был заслушан отзыв о ней известного русского путешественника М. И. Венюкова.

Венюков называл путешествие Пржевальского "географическим подвигом", а о книге, в которой это путешествие описывалось, сказал, что "западноевропейские литературы имеют мало книг, написанных так увлекательно и в то же время с соблюдением научной строгости содержания".

Через год книга Пржевальского была издана в переводах на английский, немецкий и французский языки.

Парижское географическое общество присудило Пржевальскому золотую медаль.

Еще в те дни, когда он работал над книгой, Николай Михайлович уже обдумывал план нового путешествия.

"Я не намерен успокоиться, - писал Пржевальский в 1874 году, - и в конце будущего 1875 года, лишь только окончу второй том своего писания, снова отправлюсь на два года в Тибет, на этот раз из Туркестана".

Мечтали разделить с Николаем Михайловичем труды новых странствований его прежние верные спутники - казаки Чебаев и Иринчинов. Из далекого Забайкалья они прислали ему телеграмму: "Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду".

ЗАГАДКА ЛОБ-НОРА

14 января 1876 года Николай Михайлович представил в Совет Русского географического общества план нового путешествия. В этот первоначальный план входило исследование Восточного Тянь-шаня, Кашгарии, бассейна озера Лоб-нор и Тибета. Путешественник собирался пересечь Тибетское нагорье с севера на юг, дойти до Лхассы и до берегов Брамапутры.

Замысел экспедиции на неведомый европейцам Лоб-нор возник у Пржевальского еще во время первого путешествия.

В XIX веке это озеро и окружающая его страна представляли собой научную загадку.

С глубокой древности через страну "Лоб" пролегал караванный путь из Восточного Туркестана в Китай. В XIII веке этим путем шел Марко Поло. В 57-й главе своего "Путешествия" он описывает "пустыню Лоп", ее горы, пески и долины, ее пресноводные источники, но он ни словом не упоминает об озере Лоб-нор. Это озеро описано только в старинных китайских источниках.

В последующие века новые пути связали Китай с Туркестаном, а путь через Лоб-нор был забыт, и европейцы после Марко Поло больше не проникали в эту страну.

Пржевальский во время первого своего путешествия по Центральной Азии слышал рассказы монголов о Лоб-норе и о диких верблюдах, которые там водятся. Еще Марко Поло сообщал в своей книге о диком верблюде. Но ни один европеец до Пржевальского никогда не видел этого животного.

Проникнуть в страну, недоступную путешественникам со времен Марко Поло! Добыть неведомого дикого верблюда! Первым из европейцев достигнуть берегов загадочного озера или убедиться в том, что его не существует! Разгадать загадку Лоб-нора - такова была мечта Пржевальского.

Неудивительно, что к замыслам путешественника отнеслись с горячим сочувствием в Русском географическом обществе. Но, казалось бы, что за дело было до "загадки Лоб-нора" царским чиновникам? А между тем один министр, ознакомившись с планом новой экспедиции Пржевальского, заявил: "Географическое общество может быть совершенно уверенным в полной готовности министерства оказать все зависящее от него содействие к осуществлению столь полезного предприятия".

"Замечательные качества как путешественника и наблюдателя, обнаруженные подполковником Пржевальским во время его прежних экспедиций, - заявило министерство иностранных дел, - дают полную надежду, что и предстоящая трудная поездка принесет значительную пользу".

Правительство, которое с такой скаредностью выдавало по тысяче рублей в год на первое путешествие Пржевальского, теперь отпустило целых 24 тысячи для снаряжения новой двухлетней экспедиции.

24 тысячи рублей! Почему же экспедиция Пржевальского была так нужна русскому правительству?

ДЖЕТЫ-ШААР И ЕГО ЭМИР ЯКУБ-БЕК

Намеченный Пржевальским маршрут - через отделившуюся от Китая Кашгарию ("Джеты-шаар") и далее через Тибет к границам Индии - должен был охватить обширный географический район, который в это время для русского правительства представлял особый интерес.

1875–1877 годы ознаменовались так называемым "восточным кризисом" в международных отношениях.

Восстание против гнета турок в Боснии, в Герцеговине, в Болгарии в 1875–1876 годах и готовность России оказать поддержку освободительному движению балканских славян толкали Турцию на союз с агрессивной империалистической Англией.

Английская экспансия на Ближнем и Среднем Востоке в это время усиливалась. Англия овладевала Суэцким каналом (1875), Белуджистаном (1876), пыталась завоевать Афганистан (1875), засылала разведчиков в Тибет (в 1872 и в 1875), подготовляя вторжение в его пределы.

Своей экспансии в Азии Англия пыталась придать вид "обороны от России" своих индийских владений. Такую же империалистическую политику проводила Англия и в Причерноморье под предлогом "защиты от России" неприкосновенности Оттоманской империи.

Заключив между собой союз, Англия и Турция стремились использовать во враждебных России целях новое мусульманское государство в Центральной Азии - "Джеты-шаар".

Это государство образовалось на территории Восточного Туркестана, отделившейся от Китайской империи в результате следующих событий.

В 1861–1862 годах в Шэньси и Ганьсу восстали угнетенные мусульманские национальные меньшинства этих провинций - "дунгане". Восстание дунган было последней волной Великой Крестьянской войны в Китае, - так называемого Тайпинского восстания. В 1863–64 годах мусульманское восстание распространилось на города Восточного Туркестана - Кульджу, Чугучак, Урумчи, Куча, Аксу. Восстанием старались по мере сил воспользоваться для захвата власти над Восточным Туркестаном потомки былых его властителей, господствовавших здесь до китайского завоевания, - "ходжи". В 1865 году один из них - Бузрук-хан, во главе конного отряда, вторгся из Западного Туркестана в Кашгарию (в Восточном Туркестане). Конным отрядом Бузрук-хана командовал предприимчивый и властолюбивый Якуб-бек.

Мухамед Якуб-бек родился в 1820 году в Западном Туркестане. Ко времени своего появления в Кашгаре он уже приобрел некоторую известность своей враждебной русскому правительству деятельностью в Западном Туркестане: сражался против войск генерала Перовского в Ак-мечети в 1853 и против войск генерала Черняева в Чимкенте и Ташкенте в 1864 году.

В Восточном Туркестане Якуб-бек, сосредоточив в своих руках власть над вооруженными силами Бузрук-хана, в 1866 году сверг его. В 1870–72 годах, после успешной борьбы - с одной стороны с богдоханскими войсками, а с другой - с образовавшимися в результате восстания самостоятельными ханствами и дунганским Союзом городов, Якуб-бек стал самодержавным правителем Восточного Туркестана. Его государство получило название - "Джеты-шаар", Якуб-бек - титул эмира.

Англия и Турция старались использовать властолюбивого Якуб-бека для того, чтобы создать враждебное России государство в Средней Азии. Они пытались превратить Джеты-шаар в центр "газавата" - "священной войны" мусульман против иноверцев, распространить газават под англо-турецким руководством на Западный Туркестан, отделить Западный Туркестан от России. С этой целью турецкий султан заботился о создании Якуб-беку религиозного престижа в глазах мусульман и признал его "вождем верующих" - "аталык-гази". Англия и Турция посылали военных инструкторов в армию эмира. Англия снабжала его европейским оружием.

С помощью этого оружия Якуб-бек и его военная клика установили в Восточном Туркестане такой террор и взвалили на плечи народа такое тяжкое налоговое бремя, что жизнь населения не стала лучше, чем была при богдоханском владычестве.

Русское правительство, стараясь преградить путь английской агрессии на Среднем Востоке, в 1871 году временно ввело войска в Илийский край. Россия пыталась завязать дипломатические связи с Джеты-шааром. Но Россия не могла признать в качестве самостоятельного государства территорию, принадлежащую дружественному ей Китаю и подпавшую под английское влияние.

Естественно, что русское правительство было заинтересовано в получении разносторонней информации относительно географических районов, на которые направлялась английская агрессия, - Джеты-шаара и Тибета.

Ценные научные сведения об этих районах и могла доставить экспедиция Пржевальского.

ПОДГОТОВКА ВТОРОЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

5 марта 1876 года русское правительство дало согласие отпустить 24 тысячи рублей на двухлетнюю экспедицию Пржевальского.

Располагая теперь бóльшими средствами, чем в первое свое путешествие, Николай Михайлович мог взять с собою двух помощников вместо одного. Но ни один из прежних его помощников, которых он так ценил, не мог сопровождать его на этот раз.

Пыльцов, сопутствовавший Николаю Михайловичу в предыдущей экспедиции, женился и решил выйти в отставку. Женой Пыльцова стала сводная сестра Пржевальского. "Это чисто как в романе, - говорил Николай Михайлович. - Ездили вместе в далекие страны, а затем, по возвращении, один из путешественников женился на сестре товарища". Породнившись с Пылъцовым, Пржевальский вместе с тем, к своему огорчению, лишился в его лице отважного и опытного спутника.

Ягунова, сопровождавшего Николая Михайловича в путешествии по Уссури, не было в живых: он утонул, купаясь в реке.

"Меня постигло великое горе", - говорил Николай Михайлович.

Многие выражали желание сопровождать Пржевальского. Николай Михайлович долго колебался в выборе. Наконец он выбрал восемнадцатилетнего юношу Эклона - сына одного из служащих Музея Академии наук и молодого прапорщика Повало-Швыйковского.

В состав казачьего конвоя экспедиции Пржевальский просил включить Чебаева и Иринчинова, сопровождавших его в первом путешествии.

Искать помощников и готовиться к экспедиции Николай Михайлович начал еще задолго до официального решения правительства. Он заготавливал походные сумки, патронташи, одежду для себя и для всего отряда, искал хороших собак.

В начале марта 1876 года он писал Пыльцову из Петербурга: "Теперь я одной ногой уже в Тибете, и если эта экспедиция будет идти так же счастливо, как первая, то мне будет принадлежать честь исследования всех самых неведомых стран Центральной Азии. Поприще завидное, хотя и трудное".

Распоряжением правительства от 15 марта подполковник Пржевальский, прапорщик Повало-Швыйковский, вольноопределяющийся Эклон и семь казаков командировались на два года в Центральную Азию.

Перед отъездом в экспедицию Пржевальский вместе с двумя своими помощниками провел две недели в "Отрадном". Здесь он охотился и обучал будущих спутников стрельбе из штуцеров и револьверов.

23 мая Николай Михайлович простился с матерью и няней Макарьевной. 6 июня он и его спутники прибыли в Пермь. 13 июня со всем снаряжением экспедиции они выехали из Перми на 13 почтовых лошадях. Хлопотно и накладно было везти громадный багаж по скверной уральской дороге, - повозки часто ломались и приходилось платить за их починку.

За Уралом раскинулись необозримые степи. Чем ближе к Семипалатинску, тем степь становилась все более суровой и пустынной и все более напоминала Гоби.

3 июля в Семипалатинске произошла радостная встреча Пржевальского со старыми товарищами - казаками Чебаевым и Иринчиновым.

Отсюда экспедиция выехала на пяти тройках. В Верном (ныне Алма-Ата) Николай Михайлович взял еще трех казаков, а в Кульдже нанял переводчика - Абдула Юсупова, знавшего тюркский и китайский языки.

Экспедиция приобрела 24 верблюда и 4 лошади. Снаряжение в далекий путь, переписка с правительствами Китая и Джеты-шаара задержали Пржевальского в Кульдже на несколько недель.

7 августа Пржевальский получил от генерал-губернатора русского Туркестана К. П. Кауфмана перевод письма джетышаарского эмира Якуб-бека. Эмир писал, что примет участников экспедиции как гостей и окажет им в своих владениях всяческое содействие. 9 августа русский посланник в Пекине Е. Бюцов прислал экспедиции пропуск в китайский Туркестан. Этот пропуск с большим трудом удалось выхлопотать у богдоханcкого правительства. Как и в 1871 году, богдоханские министры, чтобы отговорить русских от путешествия, старались запугать их всевозможными опасностями. На этот раз министры заявили даже, что не могут взять на себя охрану жизни путешественников.

Это заявление не только не встревожило Николая Михайловича, но, напротив, очень его обрадовало.

"Паспорт из Пекина я получил на проход от Хами в Тибет, - писал он в тот же день Пыльцову. - Только китайцы отказались охранять экспедицию. Это-то и нужно".

Раз богдоханские власти отказались охранять экспедицию, то у них не будет предлога для того, чтобы приставить к ней конвой. А конвой мешал бы упорядоченной работе путешественников.

12 августа 1876 года Пржевальский и девять его спутников выступили из Кульджи и направились вверх по берегу реки Или.

У озера Лоб-нор, открытого Пржевальским. Фото Роборовского.

Пржевальский после охоты во время Лобнорской экспедиции. С акварели Бильдерлинга.

В ЦАРСТВЕ ЯКУБ-БЕКА

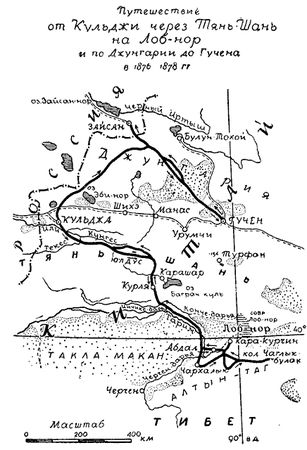

Путешествие от Кульджи через Тянь-Шань на Лоб-нор и по Джунгарии до Гучена в 1876–1878 гг.

Во время предыдущей экспедиции путь Пржевальского в Тибет лежал с северо-востока (из Пекина) на юго-запад. Новая экспедиция держала путь с северо-запада на юго-восток. Ближайшей ее целью были берега реки Тарим и озера Лоб-нор. Путешественникам предстояло пересечь владения джеты-шаарского эмира Якуб-бека.

Переправившись через реки Или, Текес и Кунгес, перевалив через хребет Нарат, Пржевальский и его спутники вступили на плоскогорье Юлдус.

Первые же недели путешествия показали, что Николай Михайлович, несмотря на всю свою опытность и проницательность, ошибся при выборе одного из спутников.

"Вступление наше на Юлдус ознаменовалось крайне неприятным событием. Мой помощник, прапорщик Повало-Швыйковский, почти с самого начала экспедиции не мог выносить трудностей пути", - рассказывает Пржевальский. - "Я вынужден был отправить его обратно к месту прежнего служения. К счастью, другой мой спутник, вольноопределяющийся Эклон, оказался весьма усердным и энергичным юношей. При некоторой практике он вскоре сделается для меня прекрасным помощником".

Перевалив через южные отроги Тянь-шаня, путешественники прибыли в джетышаарский город Курля. Здесь, по распоряжению Якуб-бека, они были помещены в отведенном для них доме, и к ним был приставлен караул, - "под предлогом охранения, - как рассказывает Пржевальский, - в сущности же для того, чтобы не допускать сюда никого из местных жителей, вообще крайне недовольных правлением Якуб-бека".

Пржевальского и его спутников не отпускали в город. Им говорили: "Вы наши гости дорогие, вам не следует беспокоиться, все, что нужно, будет доставлено".

Эти сладкие речи были только притворством. Правда, путешественникам каждый день доставляли баранину, хлеб и фрукты, но этим и ограничивалось гостеприимство, обещанное Якуб-беком. Все, что интересовало Пржевальского, было для него закрыто. "Мы не знали ни о чем далее ворот своего двора", - рассказывает он. На все вопросы относительно города Курля, числа здешних жителей, их торговли, характера окрестной страны - он слышал самые уклончивые ответы или явную ложь.

На следующий день по прибытии Пржевальского в Курля к нему явился приближенный эмира - Заман-бек (или Заман-хан-эфенди). Каково было удивление Николая Михайловича, когда советник джетышаарского правителя заговорил на отличном русском языке!

Пржевальский описывает Заман-бека так: "По наружности отличается тучностью, среднего роста, брюнет, с огромным носом; возраст около 40 лет".

Отвечая на вопросы Пржевальского, Заман-бек рассказал, что он уроженец города Нухи в Закавказье и состоял на русской службе. Из России Заман-бек переселился в Турцию. Турецкий султан послал его к Якуб-беку вместе с другими лицами, знающими военное дело.

Заман-бек с первых же слов объявил, что эмир поручил ему сопровождать Пржевальского на Лоб-нор.

"Покоробило меня при таком известии, - пишет Пржевальский. - Знал я хорошо, что Заман-бек посылается для наблюдения за нами и что присутствие официального лица будет не облегчением, но помехой для наших исследований. Так и случилось впоследствии".

Хотя Заман-бек был прислан в Джеты-шаар союзником англичан - турецким султаном, но сам он симпатизировал не Англии, а России. Пржевальский оценил доброжелательное отношение Заман-бека к русским. Путешественник вполне понимал, что Заман-бек лучше всякого другого "почетного конвоира", приставленного к нему джетышаарским эмиром.