Значение сделанных русским ученым замечательных открытий должны были признать и за границей. Географические общества разных стран избрали его своим почетным членом, а Британское географическое общество присудило ему золотую медаль. Тибетское путешествие Пржевальского, писало это Общество, превосходит труды всех путешественников в Азии со времен Марко Поло.

От чествований, званых обедов, посетителей, новых знакомств не было отбоя. Почта ежедневно приносила десятки писем: Пржевальского поздравляли, восхваляли, приглашали, просили прочитать лекцию, прислать портрет и автобиографические сведения для иллюстрированных изданий. Он отвечал: "Я имею так много неотлагательных работ, что заниматься жизнеописанием нет времени, да и желания". Его просили устроить на службу, похлопотать о пенсии или о повышении в чине. Появилось объявление о том, что в Петербургской городской думе решено повесить портрет знаменитого русского путешественника и что для этой цели ассигновано 1500 рублей. Пржевальский отказался от этой чести и просил употребить деньги на более полезные цели.

15 марта 1881 года в конференц-зале Академии наук открылась выставка зоологических коллекций, собранных Пржевальским. Выставка привлекла множество посетителей.

"Знаменитый путешественник, почетный член Академии Н. М. Пржевальский, - писал академик А. А. Штраух, - собрал во время своих путешествий по Центральной Азии богатейшие коллекции животных, которые пожертвованы им в Зоологический музей Академии.

Со времени основания музея никто еще не приносил ему такого ценного и единственного в своем роде подарка. Коллекции H. M. Пржевальского дают возможность познакомиться с фауной до сих пор неизвестных частей Центральной Азии, где до него не был ни один натуралист".

В продолжение двух лет после возвращения на родину Пржевальский работал над книгой о третьем своем путешествии. Книга "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" вышла в свет в 1883 году.

Каковы важнейшие научные результаты третьего путешествия, запечатленные в этой книге?

На карту положены 4100 километров пути по неисследованным ранее местностям. В Нань-шане и в Северном Тибете открыты неизвестные до того времени горные хребты. Впервые отмечены постоянные климатические явления, общие для всего центральноазиатского нагорья (Гоби и Тибета) - бури, имеющие направление с запада на восток. Объяснены причины этих явлений и их геологические последствия. В богатейших коллекциях, собранных экспедицией, - много видов растений и животных, ранее неизвестных. Ценные наблюдения сделаны над бытом и общественными отношениями неведомых европейцам народностей Центральной Азии.

В книге, с присущим Пржевальскому мастерством, нарисована широкая и цельная картина исследованных местностей - их ландшафта, растительного и животного мира, жизни обитателей. Пржевальский рассматривает все явления природы в их взаимной обусловленности, он умеет найти связь между природой местности и хозяйственным укладом ее населения, подметить зависимость нравов и обычаев народа от его политического строя и хозяйственного уклада. Метко характеризует в своей книге Пржевальский нравы и обычаи богдоханской администрации.

От одного путешествия Пржевальского к другому неуклонно увеличивался состав его экспедиционного отряда, возрастал размах научных исследований, вместе с тем увеличивались и препятствия, чинимые путешественнику богдоханскими властями. И в каждой новой книге Пржевальского все обширнее, все богаче наблюдениями и выводами становился отчет исследователя, все увлекательней летопись дней и дел русского экспедиционного отряда в далеких странах. Ученый, начальник русской научной экспедиции все больше брали верх над охотником и поэтом.

Книга "Из Зайсана через Хами в Тибет" имела большой успех. Один из рецензентов назвал новую книгу Пржевальского "сокровищницей по этно- и зоографии Центральной Азии".

Но окруженный почетом и славой, Пржевальский не чувствовал себя счастливым. Он тяготился мирным, оседлым существованием, и его влекло к новым странствованиям.

"Верите ли, - писал он одному из своих корреспондентов в 1881 году, - покою не имею, смотря по карте сколько в Тибете еще неизвестных мест, - которые я могу и должен исследовать".

Однако гнала его вдаль не только жажда научных исследований, но и гнетущая атмосфера начавшейся в это время в России политической реакции.

1 марта 1881 года был убит народовольцами Александр II. Новый царь Александр III и его министры круто взялись за реакционные "контр-реформы". Контр-реформами они являлись по отношению к реформам шестидесятых годов. Настала эпоха жесточайшей реакции.

Атмосфера гнета, подавления всякой свободной мысли, раболепия, лицемерия мучительно тяготила Пржевальского. В одном из писем 1881 года он писал: "Изуродованная жизнь - жизнью цивилизованной (называемая), мерзость нравственная - тактом житейским называемая, продажность, бессердечие, беспечность, разврат, словом все гадкие инстинкты человека, правда, прикрашенные тем или другим способом, фигурируют и служат главными двигателями… Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душою и сердцем".

Книгу о третьем своем путешествии в Центральной Азии Пржевальский кончает такими строками:

"Грустное, тоскливое чувство всегда овладевает мною лишь только пройдут первые порывы радостей по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях, действительно, имеется исключительное благо - свобода… Притом самое дело путешествия для человека, искренно ему преданного, представляет величайшую заманчивость ежедневной сменой впечатлений, обилием новизны, сознаньем пользы для науки…

Вот почему истому путешественнику невозможно позабыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить: променять вновь удобства и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь…"

5. КАРТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ МЕНЯЕТСЯ

СПУТНИКИ

Три путешествия Пржевальского произвели много перемен на карте Центральной Азии. Легендарное озеро Лоб-нор стало географическим фактом, а к югу от озера - там, где на карте обозначалась равнина, поднялся громадной стеной Алтын-таг. Посередине великой Гоби, где на карте тоже было ровное место, вырос хребет Хурху. Появились хребты Гумбольдта, Риттера, Марко Поло, Северо-тэтунгский, Южно-тэтунгский, Южно-кукунорский. Озеро Куку-нор приобрело точные очертания. А горы и реки, существовавшие только в воображении "кабинетных географов", были "стерты с лица" географических карт.

Но на карте Центральной Азии еще оставались обширные белые пятна, и Пржевальский мечтал о том, чтобы поскорей их "вывести".

Еще в 1881 году Петербургский договор между Россией и Китаем разрешил все спорные вопросы, возникшие было между двумя державами. Политическая обстановка благоприятствовала новому путешествию.

9 февраля 1883 года Пржевальский подал в Совет Географического общества докладную записку.

"Несмотря на удачу трех моих экспедиций в Центральной Азии и почтенные здесь исследования других путешественников, в особенности русских, - писал Николай Михайлович, - внутри азиатского материка, именно на высоком нагорье Тибета, все еще остается площадь более 20000 квадратных географических миль почти совершенно неведомая. Большую западную часть такой terra incognita занимает поднятое на страшную абсолютную высоту (от 14000 до 15000 футов) плато Северного Тибета; меньшая восточная половина представляет собою грандиозную альпийскую страну переходных уступов от Тибета к собственно Китаю.

Продолжая раз принятую на себя задачу - исследование Центральной Азии, я считаю своим нравственным долгом, помимо страстного к тому желания, вновь отправиться в Тибет и поработать там, насколько хватит сил и уменья, для пользы географической науки".

Дальше Пржевальский писал, что в составе экспедиции он хотел бы иметь трех помощников, препаратора, переводчика и 15 солдат и казаков. В Тибете он рассчитывал пробыть два года.

Совет принял предложение с большим сочувствием. Вице-президент общества Семенов просил правительство командировать Пржевальского в Тибет и отпустить для этой цели 43500 рублей.

Замысел нового путешествия возник у Пржевальского задолго до того, как он подал свою записку - еще в 1881 году, вскоре после возвращения на родину. Тогда же познакомился он с юношей, которого решил сделать третьим своим помощником. Знакомство произошло при следующих обстоятельствах.

Мечтая о том, чтобы от путешествия до путешествия жить в глуши, где можно охотиться вволю, Пржевальский подыскал и купил в Поречском уезде Смоленской губернии небольшое имение Слободу. "Лес, как Сибирская тайга", - описывал он эти места в письме к Эклону. "Озеро Сопша в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре". В своих воспоминаниях о Пржевальском его племянник рассказывает: "Как гордился он тем, что перед самым его домом было болото! Особенно ему нравилось то, что в Слободе и ее окрестностях была дикая охота: медведи, иногда забегали кабаны, водились рыси, много глухарей". Управляющему, которого он нанял, Николай Михайлович настойчиво внушал: "Говорю же я вам, что я доходов не хочу иметь. Я смотрю на имение не как на доходную статью, а как на место, где можно отдохнуть после трудов".

"Одно неудобство, - с досадой писал Николай Михайлович родственнику. - Усадьба стоит рядом с винокурней". Но как раз благодаря этой винокурне завязалось его знакомство с будущим любимым его учеником - Петром Кузьмичом Козловым.

Козлову было тогда 18 лет. Как и Пржевальский, он родился и вырос в смоленской глуши. Отец его по одним сведениям батрачил у скотопромышленника, по другим - был мелким, а под конец - разорившимся "прасолом". Достоверно известно только то, что Козлов-отец "гонял гурты" с Украины на ярмарки в центральные губернии. Несколько раз с отцом ходил и сын, и с тех пор, по собственным словам, "заболел мыслью о далеких странах, необозримых просторах, стал бредить путешествиями". Жестокая нужда, которую терпела его семья, заставила Козлова по окончании городского училища поступить на службу в контору винокуренного завода Пашеткина в Слободе. Старая няня Пржевальского Макарьевна, которая вела хозяйство Николая Михайловича, обратила внимание на скромного, трудолюбивого молодого человека и указала на него Пржевальскому.

В 1929 году П. К. Козлов - уже старый, известный путешественник, академик - так вспоминал о первом своем знакомстве с Пржевальским:

"С именем "Слобода" во мне всегда просыпается первое, самое сильное и самое глубокое воспоминание о Пржевальском. Ведь так недавно еще я только мечтал, только грезил, как может мечтать и грезить шестнадцатилетний мальчик под сильным впечатлением чтения газет и журналов, о возвращении в Петербург славной экспедиции Пржевальского, - мечтал и грезил о далеких странах, о тех высоких нагорьях Тибета, где картины дикой животной жизни напоминают первобытный мир, завидовал юным сподвижникам Пржевальского, завидовал даже всем тем, кто мог видеть и слышать героя-путешественника… Мечтал и грезил, будучи страшно далек от реальной мысли когда-либо встретиться лицом к лицу с Пржевальским. И вдруг мечты и грезы мои осуществились: вдруг, неожиданно, тот великий Пржевальский, к которому было направлено все мое стремление, появился в Слободе, очаровался ее дикой прелестью и поселился в ней. При виде этого человека издали, при встрече с ним вблизи, со мною одинаково происходило что-то необыкновенное. Своей фигурой, движениями, голосом, своей оригинальной орлиной головой, он не походил на остальных людей; глубоким же взглядом строгих красивых голубых глаз, казалось, проникал в самую душу. Когда я впервые увидел Пржевальского, то сразу узнал его могучую фигуру, его образ - знакомый, родной мне образ, который уже давно был создан моим воображением.

Тот день, когда я увидел первую улыбку, услышал первый задушевный голос, первый рассказ о путешествии, впервые почувствовал подле себя "легендарного" Пржевальского, когда я с своей стороны в первый раз сам смело и искренно заговорил с ним, - тот день я никогда не забуду; тот день, для меня из знаменательных знаменательный день, решил всю мою будущность, и я стал жить этой будущностью".

Знакомство произошло следующим образом: "Однажды вечером, - рассказывает Козлов, - вскоре после приезда Пржевальского, я вышел в сад, как всегда, перенесся мыслью в Азию, сознавая при этом с затаенной радостью, что так близко около меня находится тот великий и чудесный, кого я уже всей душой любил. Меня оторвал от моих мыслей чей-то голос, спросивший меня:

- Что вы здесь делаете, молодой человек?

Я оглянулся. Передо мною в своем свободном широком экспедиционном костюме стоял Николай Михайлович. Получив ответ, что я здесь служу, а сейчас вышел подышать вечерней прохладой, Николай Михайлович вдруг спросил:

- А о чем вы сейчас так глубоко задумались, что даже не слышали, как я подошел к вам?

С едва сдерживаемым волнением я проговорил, не находя нужных слов:

- Я думал о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще гораздо ярче, чем здесь, и что мне никогда, никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов.

Николай Михайлович помолчал, а потом тихо промолвил:

- Так вот о чем вы думали, юноша… Зайдите ко мне, я хочу поговорить с вами".

Вскоре между знаменитым путешественником, столько перевидевшим и испытавшим на своем веку, и юношей, который еще ничего не знал, кроме глухого смоленского захолустья да "хождения с гуртами", завязалась самая тесная, задушевная дружба.

"Осенью 1882 года, - рассказывает Козлов, - я уже перешел под кров Николая Михайловича и стал жить одной жизнью с ним. Пржевальский явился моим великим отцом; он воспитывал, учил и руководил общей и частной подготовкой меня к путешествию. В Слободе с Пржевальским, с этим светочем живой науки, я увидел более широкий горизонт".

Решив взять Козлова с собой в экспедицию, Николай Михайлович купил учебники и стал сам готовить его к экзамену на аттестат зрелости. После экзамена Пржевальский намеревался зачислить Козлова на военную службу вольноопределяющимся.

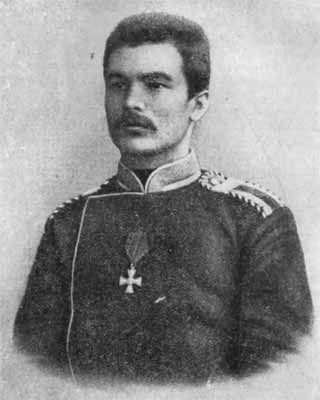

Козлов в конце 80-х годов.

Учителем Николай Михайлович был строгим. "Лучше учись!" - требовал он от Козлова. "К общему нашему удовольствию и радости, - рассказывает Козлов, - в январе 1883 года мне удалось хорошо выдержать поверочное испытание при Смоленском реальном училище всего его курса, затем вскоре отправиться в Москву на военную службу, прослужить в полку три месяца и в апреле быть зачисленным, распоряжением правительства, в состав новой, четвертой экспедиции Пржевальского в Центральной Азии. Сбылось несбыточное!"

Другого своего ученика - Роборовского - Николай Михайлович засадил готовиться в Академию генерального штаба. "Как ты устроил свои занятия? - спрашивал он в письме Роборовского. - Зубри с утра до вечера, иначе не успеешь приготовиться. Не уступай перед трудностями поступления в Академию, в этом вся твоя будущность".

Старшего из своих воспитанников - Эклона - Николай Михайлович, еще в то время, когда собирался на Лоб-нор, сам подготовил, как и Козлова, к экзамену на аттестат зрелости. Пока Эклон находился под непосредственным влиянием и надзором Пржевальского, он проявлял трудолюбие, мужество, хорошие способности. Николай Михайлович возлагал на него большие надежды. Но после третьего путешествия офицерская среда, в которую попал Эклон, оказала на него, к величайшему огорчению Пржевальского, развращающее влияние.

"Слышал от Вольки, что ты сидел на гауптвахте. Теперь можешь считаться старым офицером", - с иронией писал Николай Михайлович Эклону. "Жизнь самостоятельная в полку оказала на тебя уже то влияние, что ты сделался в значительной степени монтером, - огорчаясь и досадуя, писал ему Пржевальский в другом письме. - Коляски, рысаки, бобровые шинели, обширные знакомства с дамами полусвета, - все это, увеличиваясь прогрессивно, может привести, если не к печальному, то, во всяком случае, к нежелательному концу. Сделаешься ты окончательно армейским ловеласом и поведешь жизнь пустую, бесполезную. Пропадет любовь к природе, охоте, к путешествиям, ко всякому труду. Не думай, что в такой омут попасть трудно, напротив, очень легко, даже незаметно, понемногу. А ты уже сделал несколько шагов в эту сторону, и если не опомнишься, то можешь окончательно направиться по этой дорожке. Мало того: имеющиеся деньги будут истрачены, начнутся долги и т. д.

Во имя нашей дружбы и моей искренней любви к тебе, прошу перестать жить таким образом. Учись, занимайся, читай - старайся наверстать хоть сколько-нибудь потерянное в твоем образовании. Для тебя еще вся жизнь впереди - не порти и не отравляй ее в самом начале. Где бы ты ни был, везде скромность и труд будут оценены, - конечно, не товарищами-шелопаями. Я тебя вывел на путь; тяжело мне будет видеть, если ты пойдешь иной дорогой".

Пржевальский просил Эклона поторопиться сдать экзамен на чин и обещал взять его в новую экспедицию.

Участвовать в ней должны были также его верные спутники - казаки Иринчинов и Телешов, толмач Юсупов.

Пржевальский пробудил в них жажду подвигов, воспитал в них преданность своему делу. Казаки благоговели перед Николаем Михайловичем. Начальник, герой, он всецело владел их душою.

"Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду!" Такие слова находили для Пржевальского его спутники-казаки. И они снова и снова стремились разделить с любимым начальником опасности и лишения далеких экспедиций.

Там, на дикой чужбине, под походными палатками, "все жили одним духом, одними желаниями, питались одною пищей, составляя одну семью, главою которой был Николай Михайлович, - говорит Роборовский. - В семье этой царствовала дисциплина самая суровая, но нравственная, выражающаяся в рвении каждого сделать возможно более для того святого и великого дела, которому каждый подчинялся добровольно. Каждый солдат и казак старался служить чем может и как умеет: тот принесет ящерицу, другой цветок, третий укажет ключ, где можно поймать рыбу…"

Долгие месяцы странствований по неведомым землям многому научили участников экспедиций Пржевальского. Иринчинов теперь отлично разведывал путь в диких, труднопроходимых местах. Телешов стал превосходным препаратором, а Юсупов приобрел незаурядную дипломатическую сноровку при сношениях с местными властями.

В апреле 1883 года был получен, наконец, ответ на ходатайство Географического общества. Решением правительства от 5 апреля Пржевальский командировался в Тибет на два года. Помощниками его назначались подпоручики Роборовский и Эклон и вольноопределяющийся Козлов.