Просчеты (мягко говоря) того принципа, который, не способствуя установлению истины, а, наоборот, удаляя от нее, был положен Вересаевым в методологическую основу его первого труда о Пушкине, особенно рельефно дали себя знать в его втором труде - "Спутники Пушкина". Положив в основу ее все тот же собранный и систематизированный им свод свидетельств современников, Вересаев здесь, выступая уже полностью как писатель, набрасывает целую галерею сжатых портретов-характеристик этих современников, в большинстве своем находившихся в непосредственном общении с Пушкиным. Справедливость требует сказать, что по обилию собранного материала и по живости изложения этот двухтомник Вересаева и полезен, и читается с немалым интересом. Но и здесь намеренный отказ автора от критического подхода к привлекаемым материалам привел к не менее, а порой даже более тяжким последствиям.

Едва ли не самое большое место отведено им в нем Н. Н. Пушкиной. Но именно тут-то указанные просчеты, точнее (в данном случае это нельзя прямо не сказать) пороки, проявляются с наибольшей выпуклостью и силой. В резко отрицательной ее характеристике автор, пожалуй, больше, чем где-либо, следует Щеголеву как своему "классическому" образцу. Но, к великому сожалению, "ученик" в данном случае превзошел "учителя". В рисуемом им образе Гончаровой-Пушкиной-Ланской он не находит ни одной сколько-нибудь положительной черты. Даже то, как мучительно переживала она смертельное ранение мужа, Вересаев склонен, подходя к этому уже как врач, приписывать крайнему эгоизму ее натуры. А результатом и апогеем такого - сплошь отрицательного - отношения является выдвинутая им версия истории и, главное, подоплеки второго ее замужества. Из монографии Щеголева он заимствовал рассказ иностранца де Кюльтюра о беседе с некоей великосветской дамой, поведавшей ему о многочисленных любовных похождениях императора Николая I, который, получив от очередного предмета своих вожделений то, чего добивался, устраивал с помощью близких ему людей этой женщине брак, обеспечивая избраннику последующую блестящую карьеру, к полному удовольствию и его самого, и всех его близких. Именно в духе собеседницы де Кюльтюра объясняет Вересаев и приводимый им "целый ряд странностей", имевших место при выходе Пушкиной замуж за генерала П. П. Ланского. А устанавливая между всеми этими "странностями" очень на первый взгляд и логически и исторически убедительную причинно-следственную связь, автор сперва подводит читателей к выводу, а в конечном счете и сам прямо утверждает, что между Пушкиной и царем были близкие отношения, и "покладистый" Ланской как раз стал тем избранником, который охотно пошел на то, чтобы результат этих "очень нежных отношений... покрыть браком" с ней.

Однако на деле это искусно воздвигнутое здание оказывается построенным на песке. Все перечисленные его зодчим "странности" взяты им, прямо со ссылкой на первоисточник, из воспоминаний Араповой (кстати, Вересаев считает ее не крестной, а родной дочерью Пушкиной и царя, что, судя по ее воспоминаниям, она и сама была бы не прочь подсказать читателям). Он словно забыл, что в этой же своей книге неоднократно объявляет их насквозь "лживыми", а в главке-портрете, посвященном Наталье Николаевне, прямо пишет, что в сообщениях Араповой "нельзя верить ни одному слову".

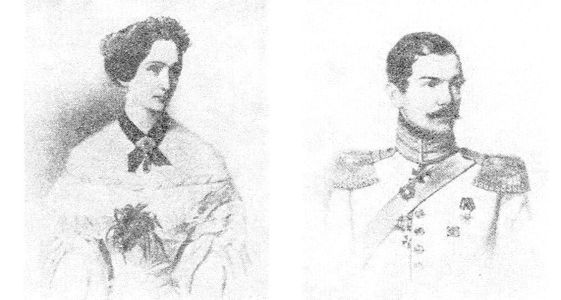

Помимо воспоминаний Араповой Вересаев в доказательство истинности своей версии опирается еще на два "сообщения". Первое из них основано на действительном факте. В связи с юбилеем лейб-гвардии конного полка, шефом которого был Николай I, командир его, Ланской, решил поднести ему альбом с портретами офицеров полка, а царь пожелал, чтобы в нем был помещен, помимо самого Ланского, и портрет его жены. Альбом сохранился, и оба эти портрета Ланских воспроизводятся в данной книге.

Во втором сообщении (запись пушкиниста Якушкина со слов очевидца) тоже идет речь об ее портрете. В середине прошлого века в Московский Исторический музей пришел неизвестный человек и предложил приобрести у него золотые часы с вензелем Николая I, запросив за них огромную по тому времени цену - две тысячи рублей. Когда это вызвало удивление, он открыл вторую секретную заднюю крышку, в которую был вделан миниатюрный портрет Натальи Николаевны, присовокупив к этому достаточно фантастический рассказ о том, как часы к нему попали. Неизвестному было сказано, что о его предложении надо подумать и посоветоваться, и предложили зайти еще раз, после чего он бесследно исчез, а что стало с часами и куда они делись, до сих пор остается неведомым. Скорее всего часы были ловкой подделкой в расчете, что на такое сенсационное предложение клюнут и сразу же - сгоряча - согласятся за любую цену их приобрести. А что касается полкового альбома, то и это поддается очень простому объяснению. Мы знаем, что Николай, который еще при жизни Пушкина не был равнодушен к прелестям и обаянию его жены, хотел, по словам самого поэта, украсить свои балы и приемы присутствием этой красавицы из красавиц. Через несколько лет после смерти поэта он, как и восхищавшаяся ею императрица, снова пригласил ее бывать при дворе. Захотел царь украсить ее портретом и юбилейный альбом.

Тем труднее понять, как мог автор "Спутников Пушкина" на таком зыбком основании выдвинуть - и не как рабочую гипотезу, а как непреложную истину - свою версию, будучи, видимо, столь увлечен ею, что даже не заметил того, что должно было бы его насторожить и предостеречь. Ведь, повествуя обо всем этом, да к тому же в столь неприятно режущем ухо развязно-игривом тоне, он буквально повторял - притом уже в неприкрытом виде - те намеки, которые содержались в грязном и гнусном анонимном пасквиле 1836 года. Только там они делались в отношении жены Пушкина, а здесь - его вдовы.

Обо всем только что мною сказанном тяжело и больно писать. Можно вполне понять авторов книги, которые, не найдя в изученном ими материале ничего подтверждающего версию Вересаева, а, наоборот, многое такое, что ей прямо противостоит, решили совсем этого не касаться. Но книги Вересаева до сих пор пользуются очень большой популярностью, а в данном случае и мое умолчание могло бы быть сочтено за знак согласия. Вот почему я счел необходимым и упомянуть о содержании вересаевской версии, на которую к тому же склонны были поддаться некоторые пушкинисты, и подвергнуть ее объективному критическому рассмотрению.

Примечательно, что, давая свою резчайшую оценку личности жены поэта, Вересаев одновременно ссылался на крайнюю скудость материала, на котором она основана: "Мы, в сущности, знаем очень мало о Наталье Николаевне и ее взаимоотношениях с мужем, не имеем никакого представления об ее характере, нам неизвестны силы, которыми она властвовала над мужем и заставляла его исполнять свои хотения". И еще примечательнее, что это "решительное" незнание внутреннего мира Натальи Николаевны, ее переживаний он объяснял (в устах автора книги "Пушкин в жизни" это было начавшимся пересмотром ее методологических позиций) почти полным отсутствием писем: "До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового характера и уже послепушкинской поры ее жизни".

Из этого признания Вересаева становится особенно очевидным то огромное значение, какое имела находка в гончаровском архиве большого числа писем Натальи Николаевны и ее сестер. В книге "Вокруг Пушкина" мы смогли познакомиться, помимо всего лишь трех писем жены поэта, известных автору "Спутников Пушкина", еще с четырнадцатью письмами ее самой и сорока четырьмя письмами сестер Екатерины и Александры.

Правда, чтение этих писем словно бы может несколько разочаровать. Снова и снова настойчиво повторяются чуть ли не во всех них, как бы лейтмотивом, просьбы к старшему брату - главе промышленного гончаровского дела - присылать полагавшиеся им от него деньги. Но это было связано с крайне тяжелым материальным положением семьи, сперва обладавшей очень крупным, но затем промотанным дедом состоянием, и к этой поре почти разоренной. При этом не следует забывать, что писались письма в условиях того времени, которое Пушкин предельно точно назвал "веком-торгашом", все сильнее дававшим себя знать разложением поместно-феодальных и развитием новых - буржуазных общественных отношений. Напомню, что и в рабочих тетрадях самого Пушкина, который очень горько переживал необходимость "торговать" своими стихами, но понимал, что без этого он не может предаваться своему главному и бесконечно дорогому для него делу - литературному творчеству, не завися от покровительства царского двора и вельмож-меценатов ("без денег и свободы нет"), мы тоже часто встречаем, наряду с записями новых произведений, колонки цифр - подсчетов стихотворных строк и т. п. и соответственно получаемой за это платы.

Но указанное впечатление может возникнуть лишь при первом - беглом - просмотре писем. На самом деле содержание их этим отнюдь не ограничивается. Все три сестры подробно и очень откровенно рассказывают брату о своей жизни, быте, занятиях, делятся с ним мыслями и чувствами, радостями и огорчениями, мечтами, надеждами, разочарованиями, то есть открывают возможность узнать и понять то, что Вересаеву, как мы видели, было совершенно недоступно, и тем самым составить необходимое представление о личности каждой из сестер, их характерах, войти в их душевный мир.

И, располагая теперь таким материалом, внимательнейше - без предвзятости - вдумываясь в эти внутренние миры, со все нарастающей симпатией вживаясь в них, И. Ободовская и М. Дементьев убедились, что те прочно сложившиеся и пренебрежительно высокомерные суждения о них, прежде всего и в особенности о жене поэта, вызывавшие столь недоброжелательное, а порой и резко неприязненное и даже прямо враждебное к ним отношение, явно не соответствовали действительности. А это-то и побудило авторов книги мужественно пойти наперекор столь, казалось, проверенной временем и так авторитетно все сильнее и тверже укреплявшейся традиции и более того - вступить в открытую борьбу с ней - стать (как пушкинским языком я писал в сопроводительной статье "Погибельное счастье" в книге "Вокруг Пушкина") защитниками тени. И эта поставленная перед собой высокая цель, ставшая пафосом их книги, явилась, безусловно (это чувствуешь при чтении ее), чем-то большим, чем просто исследовательский порыв, оказалась - не боюсь употребить это слово - своего рода нравственным подвигом.

И особенно приложимо это слово к радикальному пересмотру ими традиционно-закосневшего отношения к жене Пушкина. А это было и очень своевременно, и крайне необходимо. Ведь со страниц монографии Щеголева и особенно книг Вересаева подсказанные ими образы сестер Натальи Николаевны и в особенности ее самой сошли на театральные подмостки в многочисленных пьесах на данный сюжет, попали в повести, романы, в свою очередь еще более насаждая и укрепляя превратные о них представления в умах и сердцах зрителей и читателей. До последних степеней страстной неприязни и прямо-таки ожесточенного презрения это дошло в работах и высказываниях таких талантливейших женщин-поэтов, как Анна Ахматова и Марина Цветаева.

С естественным, свойственным едва ли не всем новаторам увлечением своими открытиями авторы допускали подчас большие или меньшие преувеличения (о чем я тоже говорил в сопроводительной статье к книге "Вокруг Пушкина", необходимость которой, как и данной статьи, продиктована стремлением к максимальному - в меру сил и возможностей - приближению к истине, какой бы эта истина ни являлась). Но в целом книга "Вокруг Пушкина" поставленной главной цели достигла - начала совершать несомненный поворот в отношении к той, которая была в течение всей жизни поэта бесконечно ему дорогим и самым близким существом и защищать которую он - уже прямо - завещал перед самой смертью своим друзьям. Причем защита жены Пушкина уже являлась по существу - дальше мы в этом убедимся - защитой и "оклеветанного молвой" ее мужа, самого поэта. В значительной степени удалось авторам сделать то же - вместо традиционно сложившихся масок, своего рода театральных амплуа, явить живые лица сестер, которые были очень близки Наталье Николаевне, горячо любимы ею и - каждая по своему - вошли (точнее - были введены ею) в историю последних лет жизни Пушкина.

Но тем не менее авторы книги "Вокруг Пушкина" не считали, что решение задачи и вытекающей из нее "сверхзадачи" - основной цели, которую они перед собой поставили, полностью ими достигнуто. В процессе работы над первой книгой и по ее результатам они смогли полностью оценить, какое исключительное значение имеют именно письма (тоже, подобно свидетельствам современников, требующие к себе научно-критического подхода) как важнейшие историко-психологические документы, о чем хорошо словами А. И. Герцена, взятыми ими в качестве эпиграфа к данной книге, сказали. Мало того, все более знакомясь с обильнейшей литературой о Пушкине и его окружении, они убедились, что в защите нуждается "тень" не только жены поэта, но (и даже еще в большей степени) его вдовы. И они энергично взялись за дальнейшие архивные разыскания, которые снова принесли новые и очень ценные плоды. Ведь число найденных ими в гончаровском архиве писем Натальи Николаевны - сколь бы ни оказалась значительна эта находка - все же было относительно невелико. И вот в архиве Араповой, тоже, по-видимому, совсем не тронутом исследователями, за разработку которого они взялись, обнаружился настоящий клад; в нем оказалось очень большое число писем Натальи Николаевны, подавляющая часть которых была адресована ее второму мужу, П. П. Ланскому, и которые в наиболее существенных и характерных извлечениях из них публикуются в настоящей книге. Найдено было также в архиве Гончаровых и еще немало неизвестных писем Натальи Николаевны, ее сестер, Геккернов и Фризенгофов.

Находки эти дали возможность в значительной степени заполнить в обширнейшей Пушкиниане еще одно имевшееся в ней "белое пятно". О том, как сложились последующие судьбы и жизненные пути вдовы поэта и ее сестер, мы знали лишь в самых общих чертах. Вследствие предвзято-пренебрежительного отношения к ним, никто этими вопросами попросту не интересовался, а теперь, обладая столь обширным эпистолярным материалом и дополняя его некоторыми все же имевшимися источниками, авторы смогли написать, подобно первой вересаевской книге, построившей своеобразную биографию Пушкина на свидетельствах современников, историю последующей жизни Натальи Николаевны и ее сестер - тоже "биографии" их, но построенные на гораздо более надежном материале - на их письмах.

И конечно, центральное место во всех отношениях занимают являющиеся подлинной жемчужиной книги письма Натальи Николаевны к Ланскому, которые, как я сейчас это укажу и, как я уверен, в этом убедятся читатели, в какой-то, пусть, понятно, отнюдь не полной мере компенсируют утрату ее писем к Пушкину, все попытки найти которые до сих пор оказались безуспешными.

При чтении этих интимных писем к мужу любящей и, как это очевидно из них (письма Ланского к Наталье Николаевне до нас, к сожалению, не дошли), крепко любимой им жены не может не возникнуть чувства и горечи, и глубокой печали. Ведь они адресованы не к Пушкину. Но этот (повторяю, столь естественный) эмоциональный настрой следует во имя самого же Пушкина преодолеть. И помогает здесь нам светлый, как ясный солнечный день, исполненный предельной самозабвенной сердечности, глубоко мудрый в понимании и приятии законов природы и человеческого бытия Разум поэта.

Начиная почти сразу же после брака Пушкина с Н. Н. Гончаровой, все разраставшейся семье его в материальном отношении жилось нелегко. Свое обещание матери невесты, что сделает все, чтобы его жена могла блистать в великосветском обществе и при дворе, поэт сдержал. Но это пришлось оплачивать очень дорогой ценой. Жалования, которое он получал, когда снова был принят Николаем I на службу с поручением заняться написанием истории Петра Великого, далеко не хватало. А литературный заработок - главный источник материального существования - был уже далеко не тем, что в 20-е годы.

Поэт! не дорожи любовию народной.

Восторгов и похвал пройдет минутный шум;

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной... -

писал Пушкин в 1830 году ("Поэту"), А во все последующие годы этот суд и смех звучали все громче и развязнее. Свой призыв-завет к поэту, в данном случае явно обращенный прежде всего к самому себе, он продолжал замечательными по их глубочайшей - программной - значительности строками:

...Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Не приспосабливаться ко вкусам и требованиям "толпы холодной", а осознанно и целенаправленно свершать сужденный творческими силами, которые он в себе ощущал, благородный подвиг - закладывать основы русского национального искусства слова. Это и была та свободная дорога, по которой следом за ним пошли все творцы русской национальной классики и которая столь стремительно им прокладывалась, уводила его от вчерашнего (поэт-романтик, творчество которого как раз и было источником восторгов и похвал, и в связи с этим - добавлю - не бывало крупных литературных заработков) и даже сегодняшнего дня все дальше и дальше вперед - в будущее; дорога, на которой поэт встречал все меньше понимания у подавляющего большинства современников. "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать", - писал Пушкин в период ссылки в Михайловское. А чем более "непродажна" было его вдохновенье, тем меньше давали дохода рукописи. Отсюда - неизбежные в таких условиях - долги, правительственные ссуды в счет последующего жалованья и т. п. все более угрожающе росли. Естественно, это заставляло его все чаще и все мучительнее задумываться о будущем жены и детей. Что может случиться с ними, если его вдруг не станет. Очень жестокими, но отвечающими положению вещей словами писал он об этом еще в 1833 году брату жены, которой было в это время всего лишь двадцать один год: "Если я умру, жена окажется на улице, а дети в нищете". Эти все более тревожившие его мысли достигли последнего предела, когда на смертном одре (Арендт сразу же по решительной его просьбе "не скрыл", что рана смертельна) к невыносимым физическим мукам, которые он всячески старался скрыть от жены, прибавились и мучения нравственные. Предельным напряжением всех своих телесных и духовных сил Пушкин делал все возможное, чтобы справиться и с тем, и с другим. "Меня не так легко свалить с ног", - писал он в 1831 году, узнав о неожиданной и безвременной смерти Дельвига, пережитой им тяжелее, чем все бывшие до того потери. И вот он был свален с ног, но и тут оставался несломленным. Арендт говорил, что за время своей долголетней практики и на полях сражений, и в мирное время он был свидетелем многих тяжких умираний, но такого мужества, которое было проявлено Пушкиным, видеть ему не приходилось.