В соответствии с духом своего времени он видел в науке главную силу мирового прогресса, но, будучи сыном советского времени и выпускником школы Иоффе, не нуждался в понятии ноосферы, доверяя понятию коммунизма, не им придуманному, и доверяя вождю советского коммунизма - Сталину - в определении общего курса. Страна, строившая коммунизм, получила тогда уже путеводитель от самого вождя - "Краткий курс истории ВКП(б)" - и усердно его изучала во всех аудиториях.

Это Вернадский не доверял ни "Краткому курсу", ни общему курсу Сталина и 16 ноября 1941 года с четкостью естествоиспытателя констатировал в дневнике:

Три факта бросаются в глаза, резко противоречащие словам и идеям коммунистов: 1) двойное на словах правительство - ЦКП и Совнарком. Настоящая власть ЦКП и даже диктатура Сталина. Это то, что связывает нашу организацию с Гитлером и Муссолини. 2) Государство в государстве: власть реальная ГПУ [тогдашний синоним КГБ] и его дальнейших превращений. Это нарост, гангрена, разъедающая партию - но без нее не может она в реальной жизни обойтись. В результате мильоны заключенных-рабов, в том числе наряду с преступным элементом и цветом нации и цвет партии, который создавал ее победу в междоусобной войне.

Андрей Сахаров - аспирант Тамма

С патронного завода в теоретическую физику

Морально-политические сложности ядерной физики были неведомы двадцатитрехлетнему инженеру Ульяновского патронного завода Андрею Сахарову, когда в июле 1944 года он отправил письмо директору ФИАНа:

Прошу допустить меня к приемным экзаменам в аспирантуру Физического института по специальности "Теоретическая физики", которую считаю своим призванием. Так как я работаю в системе НКВ [Наркомата вооружений], то для сдачи экзаменов мне необходимо выслать вызов по адресу: Ульяновск. Заволжье. До востребования.

Два заводских года не прошли даром: к заявлению прилагалось авторское свидетельство на изобретение, а также рукописи трех работ, - "переданы проф. Иг. Евг. Тамм", - приписано другой рукой. Видимо, то была рука отца (тогда доцента в Педагогическом институте), передавшего эти рукописи Тамму.

В сопутствующей автобиографии Сахаров рассказал о своих занятиях во время, названное им ""инженерным периодом" моей жизни", и с гордостью - о большом экономическом эффекте его изобретения. Так что он вполне мог считать, что уже внес свой вклад в победу, когда почувствовал непреодолимый зов науки.

К теоретической физике его привели размышления о "патронных" изобретениях, но было бы призвание, а повод найдется. Удивительнее, что он отказался остаться в аспирантуре сразу после окончания университета, когда ему это предложили в 1942 году. Ведь способность к науке включает в себя способность сосредоточиваться на ней даже в самых, казалось бы, неподходящих условиях.

Однокурсник Сахарова не может забыть его, сидящего на рюкзаке и углубленного в научный журнал осенью 1941 года, когда студенты-физики, выбравшись иэ Москвы в Шатуру, ожидали эшелон, который должен был эвакуировать университет в Ашхабад.

Я подошел, заглянул к нему через плечо. Вижу - обзор по колориметрии [о методах измерения цветов - предмет мало увлекательный]. Испросил ошарашенно: "Для чего ты это читаешь?!" Андрей ответил с исчерпывающей ясностью: "Интересно".

Сам Андрей помнил о другом своем чтении в ожидании эшелона:

Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле - читая книги Френкеля по квантовой механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял.

Эшелон наконец отправился, и жизнь в нем установилась.

В каждой теплушке с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек сорок. Дорога заняла целый месяц, и за это время в каждом вагоне сформировался свой эшелонный быт, со своими лидерами, болтунами и молчальниками, паникерами, доставалами, объедалами, лентяями и тружениками. Я был скорей всего молчальником, читал Френкеля, но прислушивался и присматривался к происходящему вокруг, внутри и за пределами вагона, к раненной войной жизни страны, через которую проходил наш путь.

Физика, которая притягивала тогда Андрея Сахарова, была вовсе не ядерной. О делении урана и цепной реакции он узнал еще до войны, но, как он пишет, "к своему стыду", не оценил важность открытия, и "до 1945 года просто забыл, что существует такая проблема". Почему "к стыду"? Ведь физика так богата проблемами! В ашхабадской эвакуации, вопреки тяготам жизни и последнего сжатого года учебы, Андрей вместе с товарищем организовал кружок по теории гравитации. Трудно найти тему более удаленную от специальности "оборонное металловедение", с которой они выпускались из университета.

Но Сахаров, видно, хорошо освоил эту специальность, раз его не отпускали с оборонного завода даже по вызову из Академии наук. То был военный завод и военная осень 1944 года. В декабре директору ФИАНа Вавилову пришлось специально ходатайствовать об "откомандировании [А.Д. Сахарова] с завода в наш Институт". Нашли обходный маневр - Сахарова утвердили в аспирантуре "без отрыва от основной работы". И только с 1 февраля 1945 года - "с отрывом".

Уже в первые фиановские месяцы до нового аспиранта дошли разговоры о какой-то Лаборатории № 2, которая якобы стала "центром физики", но мир науки открылся ему слишком широко, чтобы интересоваться лишь одним каким-то центром. Он получил возможность делать настоящую физику в общении с мастерами этого дела.

Аспирант изучал высокую науку - теорию относительности и квантовую теорию - по немецким книгам, полученным от Тамма: "Почти не отрываясь, прорабатывал обе книги Паули, и они меняли мой мир".

Оторвался он только для небольшой работы, доставившей ему удовольствие и запомнившейся на всю жизнь. Доклад, который новичок-аспирант сделал уже в марте, назывался "О причине аномального поглощения звука в воде с наличием "пузырьков"". У фиановских акустиков возник вопрос о затухании звука в пене, которая получается при встряхивании воды, и они пришли с этим вопросом в теоротдел. По словам Тамма: "Сахаров сразу нашел качественное объяснение и через неделю пришел с готовой теорией".

В мае - доклад об электрическом пробое в диэлектриках. И в мае "незабываемое событие - Победа над фашизмом".

Сразу же за победным маем 45-го года в сахаровских воспоминаниях следует август.

Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна: на Хиросиму б августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки - перед которой я внутренне преклонялся.

Вскоре газета "Британский союзник", издававшаяся Английским посольством на русском языке, начала печатать официальный американский "Отчет Смита" о создании атомной бомбы.

Я с нетерпением хватал и изучал каждый вновь поступающий номер. Интерес у меня при этом был чисто научный. Но хотелось и изобретать - конечно, я придумывал при этом либо давно (три года) известное <> либо непрактичное <> Мой товарищ школьных и университетских лет Акива Яглом говорил тогда - у Андрея каждую неделю не меньше двух методов разделения изотопов.

Когда публикация в "Британском союзнике" завершилась, я остыл к этим вещам и два с половиной года почти не думал о них.

Думал он о большой науке. В отчете теоротдела за 1945 год по "основной проблеме элементарных частиц" сказано:

И.Е. Тамм выдвинул новую гипотезу о характере взаимодействия между протоном и нейтроном и при участии аспиранта А 4. Сахарова приступил к вычислениям, необходимым для количественной проверки предложенной теории. Соответствующие вычисления являются крайне трудоемкими.

Ноябрьский доклад Сахарова уже об этом - "Рациональная вычислительная схема для вычисления шпуров".

Без пояснений ясно, что это на пальцах не объяснишь. Это ядерная физика, одним из пионеров которой был Тамм. А большой наукой для него и его нового аспиранта было тогда понять закон, управляющий жизнью атомного ядра.

Капля ядерной физики

Ядерная физика во многом определила судьбу этого аспиранта и судьбу "очень многих, может всех". Поэтому для любознательных нефизиков попробуем дать простой ответ на вопрос, что, собственно, так интересовало Тамма.

Сейчас уже любой нефизик знает, что все предметы, окружающие его, состоят из атомов. Разновидностей этих стандартных частей мироздания - элементов - меньше сотни, ничтожно мало по сравнению с разнообразием предметов, из них составленных.

Еще в прошлом веке химик Дмитрий Менделеев обнаружил порядок в свойствах химических элементов. Он разложил по полочкам все известные тогда элементы и предсказал новые, для которых предназначил пустые места на полочках. Предсказанные элементы были открыты, встали на приготовленные им места, а весь "шкаф" получил название Периодическая система Менделеева.

Совершенно непонятным, однако, оставалось, почему у элементов столь различные свойства. Почему, например, одни - блестящие металлы, а другие - прозрачные газы. Столь же непонятно было, что такое атом, как он устроен. Загадки атомного мира копились, пока истории это не надоело. И тогда, как не раз случалось в истории науки,

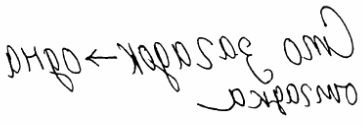

Сто загадок → одна отгадка.

Не зря же Андрей Сахаров, демонстрируя как-то свою способность зеркального письма, запечатлел эту поговорку - в ней общая формула научного триумфа. Таким триумфом стало открытие или, лучше сказать, раскрытие атома.

Сначала в 1911 году Резерфорд, изучая радиоактивность, экспериментально обнаружил, что атомы в основном состоят… из пустоты. Только самый центр атома, занимающий одну миллион-миллиардную его часть, заполнен. Это и есть ядро, вокруг которого на огромных расстояниях движутся электроны. Если ядро увеличить до размеров яблока, то электроны - пропорционально - удалились бы от яблока-ядра на десяток километров. Это означало, что проблема радиоактивности кроется в ядре и что радиоактивная, или внутриатомная, энергия должна именоваться ядерной. Когда ядро меняет свое состояние, излишек энергии уносят из него частицы или световое излучение - α-, β-, и γ-излучения. α, β и γ - первые буквы греческого алфавита и первые буквы ядерной азбуки.

Два года спустя Нильс Бор разгадал законы, по которым движутся электроны в атоме, - квантовые законы атомной физики. И на этой основе затем объяснил устройство "шкафа Менделеева". Именно тогда стало ясно, что свойства атома определяются его ядром.

Ядра различаются зарядом и массой. Разные по заряду ядра - химически разные элементы. Одинаковые по заряду, но разные по массе - это химически неотличимые изотопы одного элемента. Самое легкое ядро у водорода - это всего одна частица, и ее назвали протоном. Самое тяжелое - ядро урана, в котором двести с лишним частиц.

Тут самое время для второй общей формулы научного прогресса:

В сердцевине отгадки - новые загадки.

Устройство ядра оказалось загадкой еще более трудной, чем устройство атома. Ведь противоположно заряженные электрон и ядро связывает сила электрического притяжения - сила, известная со времен Максвелла и давно одомашненная. А что удерживает вместе одноименные заряды ядра? Что преодолевает огромные силы электрического отталкивания? Ведь эти силы в миллиарды раз больше атомных из-за того, что ядро в сто тысяч раз меньше атома.

Этот ядерный вопрос до сих пор не получил полного ответа, но один из первых шагов к его решению сделал Игорь Тамм в 1934 году.

Незадолго до того экспериментаторы открыли новую частицу - электрически незаряженную, нейтральную, - назвали ее поэтому нейтрон. Но во всем остальном нейтрон оказался похож на протон. Их признали равноправными составляющими ядра и объединили общим названием - нуклон. Уже это решило несколько ядерных головоломок, но остался вопрос о силе, связывающей частицы ядра.

Тамм предположил, что связывать протон и нейтрон может обмен известными легкими частицами (из которых самая известная - электрон), как будто нуклоны все время перебрасываются мячиками из рук в руки. Это была новая идея. Новая и… неправильная. Тамм сам провел соответствующий расчет, убедился, что сила слишком мала, и опубликовал свой отрицательный результат. Отрицательный только на первый взгляд.

По пути, намеченному Таммом, пошел в 1935 году японский теоретик Юкава, который, однако, не стал заранее назначать частицу, обмен которой связывает нуклоны в ядре. И тоже получил отрицательный результат - подходящая частица должна была иметь массу в 200 раз больше массы электрона, а поскольку такой частицы никто не наблюдал, грустно заметил он, "изложенная теория находится, по-видимому, на неверном пути".

Путь был верный. Через два года, в 1937 году, экспериментаторы открыли частицу с такой массой. Ее назвали мезон, от греческого слова, означающего промежуточный, средний по массе между электроном и протоном. Нашли новую частицу, но не закон ядерного взаимодействия. Путь был верный, но очень извилистый. Физики не догадывались тогда, что найденная частица - не та, которую предсказал Юкава. Убедятся они в этом только через десять лет, к счастью для научного прогресса тут же найдут "ту" частицу и передадут ей имя мезон.

А пока - и все следующее десятилетие - проблема ядерных сил стояла перед физикой, и все следующее десятилетие Тамм видел перед собой эту проблему.

Игорь Тамм, безработный фундаментальный теоретик

Десятилетие это было самым черным в жизни Тамма. В 1937-м он лишился троих близких ему людей: младшего брата, друга юности и любимого ученика. Почему его самого не объявили врагом народа, понять трудно, но в хаосе Великого террора таких непонятных вещей много. Ясно только, что звание члена-корреспондента Академии наук тогда не защищало, и ядерной физике было еще далеко до стратегической профессии.

Потери тридцать седьмого года повлекли за собой, однако, оргвыводы - ректор университета порекомендовал Тамму подать в отставку с должности заведующего кафедрой теоретической физики. А после ареста в 1938 году сотрудника ФИАНа Румера приняли меры и в Академии наук. Из-за "необеспеченности руководства со стороны заведующего отделом [Тамма], недостаточной работы по подготовке кадров" теоротдел формально закрыли, а его сотрудников распределили по лабораториям.

Затем мрачные годы войны и эвакуации института в Казань до осени 1943 года.

Только после возвращения ФИАНа в Москву теоротдел восстановили и Тамм занял свое место.

Труднее было с творческой безработицей - за десятилетие после 1937 года Тамм не решил никакой задачи, сопоставимой с результатами предшествующих лет. Условия военного времени многое могут объяснить. Но для страстной натуры Тамма такие объяснения мало что значили. Значила бесплодность усилий построить теорию ядерных сил.

К природному энтузиазму Тамма добавлялось то, что в физику он входил в революционное для нее время, когда радикально менялись самые основные ее понятия: пространство, время, причинность. Осуществилась мечта алхимиков - ядерные "алфизики" научились превращать один элемент в другой. Выдающиеся физики, начиная с Бора, даже вполне серьезно обсуждали другую несбыточную мечту - вечный двигатель. А Тамму самому удалось внести вклад в понимание неэлементарности элементарных частиц.

Это теперь ясно, что революционный период в фундаментальной физике закончился в начале 30-х годов. А поколение, на глазах которого революция совершалась, надолго сохранило революционный азарт. Азартный от рождения Тамм - в особенности. У него, настоящего профессионала, за плечами было семь первоклассных результатов, включая теорию излучения Вавилова - Черенкова (за которую ему предстояло получить Нобелевскую премию). Однако сам он больше всего ценил свою - неправильную в узком смысле слова - идею 1934 года о механизме ядерных сил. Тогда он имел дело с передним краем физического знания, и выдвинутая им идея была шагом за этот край.

К физике он относился глубоко эмоционально. "В красивую теорию можно влюбиться, как в красивую женщину", - говорил он. А когда "научный роман" оказывался лишь опьянившей на время страстью, он - опустошенный и несчастный - просил молодых сотрудников "подкинуть какую-нибудь задачку" и называл это "опохмелиться после запоя". Последние полтора десятилетия своей жизни он отдался безответной, увы, влюбленности в чарующе-прекрасную и смелую идею, обещавшую, казалось ему, фундаментальное продвижение в глубь микромира: