(12)

1. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем, с. 194.

2. "Литературное наследство", т. 58, с. 736.

3. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 491, 493–494.

4. А. О. Смирнова. Записки, 1932, с. 326–328.

5. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 487–488.

6. "Русская старина", 1872, кн. 1, с. 125–126.

7. Н. В. Гоголь, т. 14, с. 241–242.

8. "Русская старина", 1902, кн. 5, с. 442–443.

9. "Русский архив", 1903, кн. 3, с. 533.

10. "Исторический вестник", 1891, кн. 3, с. 711.

11. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем, с. 194.

12. Там же, с. 195.

13. "Литературное наследство", т, 58, с. 788–789.

14. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, 1902, с. 9 и 12.

15. Там же, с. 11.

16. "Русская старина", 1873, кн. 12, с. 943–947.

17. "П. В. Анненков и его друзья", с. 515.

18. Н. В. Гоголь, т. 14, с. 253.

19. "П. В. Анненков и его друзья", с. 516.

20. Н. В. Гоголь, т. 7, с. 388.

21. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 495.

22. "Литературное наследство", т. 58, с. 740.

23. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 531.

24. Там же,

25. В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, 1930, с. 32–33.

26. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 532–534.

27. Там же, с. 532.

28. Там же, с. 437–438.

29. "Русская старина", 1889, кн. 10, с. 134.

30. А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. 8, с. 431.

31. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 445.

32. Там же.

33. Там же, с. 535.

34. Там же, с. 536.

35. Там же, с. 445.

36. Там же, с. 535–536.

37. Там же, с. 445.

38. А. П. Ленский. Статьи, письмн, записки. 1950, с. 131.

39. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 9–10.

40. "Исторический вестник", 1900, кн. 3, с. 929–930.

41. "Литературное наследство", т. 58, с. 742.

42. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 10, с. 545.

43. См. Н. В. Гоголь, т. 7, с. 381, т. 9, с. 573.

(13)

1. В. С. Аксакова. Дневник, 1913, с. 167–168.

2. Н. В. Гоголь, т. 7, с. 382.

3. Там же, с. 387.

4. "Русская старина", 1878, кн. 9, с. 70.

5. "Вопросы философии и психологии". Год 14, (1903), кн. 69, с. 681.

6. В. Вересаев. Гоголь в жизни, 1933, с. 8.

7. См. В. И. Шенрок. Материалы для биографии Н. В. Гоголя, т. 4, с. 830–831.

8. "Литературное наследство", т. 58, с. 723.

9. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 23.

10. "Гоголь в воспоминаниях современников", с. 439.

11. Н. В. Гоголь, т. 14, с. 240.

12. Там же, с. 210.

13. Там же, с. 244.

14. Там же, с. 240.

15. Там же, с. 252.

16. "Русская старина", 1902, кн. 5, с. 440.

17. "Русская мысль", 1896, кн. 5, с. 185.

18. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем, с. 196.

19. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 11, с. 543.

20. Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. "Русское обозрение", 1894, кн. 8, с. 458.

21. "Московские ведомости", 1852, № 10, с. 104.

22. "Литературное наследство", т. 58, с. 742.

23. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 14.

24. В. С. Аксакова. Дневник, с. 166.

25. А. Т. Тарасенков, Последние дни жизни Гоголя, с. 14.

26. А. С. Xомяков. Соч., т. 8, с. 200.

27. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Н. В. Гоголем, с. 115.

28. "Литературное наследство", т. 58, с. 755.

29. Там же, с. 743.

30. Там же, с. 755.

31. Ив. Щеглов. Подвижник слова. Новые материалы о Гоголе, 1909, с. 92–93.

32. Там же, с. 81.

33. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 15.

34. Ив. Щеглов. Подвижник слова. Новые материалы о Гоголе, с. 93.

35. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 16.

(14)

1. А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, с. 24.

2. "Русский архив", 1907, кн. 3, с. 437.

3. "Исторический вестник", 1907, кн. 5, с. 473.

4. "Литературное наследство", т. 58, с. 743.

5. "Русская старина", 1902, кн. 3, с. 594.

6. "Русский архив", 1907, кн. 3, с. 438.

7. "Красный архив", 1925, т. 9, с. 301.

8. М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг., 1908, с. 207.

9. Там же, с. 208.

10. Сб. "Памяти Гоголя". Киев, 1902, отд. III, с. 61.

11. "Русский архив", 1878, кн. 2, с. 53.

12. "Русская старина", 1873, кн. 12, с. 949.

13. "Русская старина", 1880, кн. 12, с. 999.

(15)

1. Б. А. Щетинин. Гоголевские торжества в Москве. "Исторический вестник", 1909. кн. 6, с. 1008.

2. С. Яблоновский. Около памятника. "Русское слово", 1909, № 96, с. 2.

3. Сб. "Гоголевские дни в Москве", 1909, с. 16.

4. "Открытие памятника". "Русское слово", 1909, № 96, с. 2.

5. Там же.

6. Н. Телешов. Записки писателя, 1943, с. 46.

(16)

1. "Литературная газета", 1952, № 28, 4 марта.

2. Там же.

3. Там же.

4. Газета "Правда", 1952, № 65, 5 марта.

5. "Литературная газета", 1952, № 28, 4 марта.

6. Н. В. Гоголь, т. 13, с. 119.

7. Там же, т. 2, с. 172.

8. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 3, с. 776.

9. Г. М. Маленков. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, с. 73.

Дмитрий Ястржембский. Борис Земенков, или дома, которые говорят

Он вел по улицам и переулкам, и закоулкам, и руинам литературного или театрального прошлого, и, следуя за ним, мы погружались в историю литературы и театра, но в живом приближении.

В. Лидин. "Борис Земенков"

Оказавшись в мемориальных комнатах Гоголя1 во время экскурсии, я услышал от экскурсовода (кажется, она ссылалась на Земенкова при ответе на какой-то вопрос), что книга "Гоголь в Москве", несмотря на ее недостатки, продолжает оставаться самым серьезным исследованием московской жизни прославленного писателя и самым полным перечнем связанных с ним адресов. Дело было в 1990-х, однако и поныне Бориса Сергеевича в том же жанре никто не превзошел. Москвоведы с благодарностью используют данные, собранные в его книге, иногда уточняют адреса и факты из истории владений, но при этом "Гоголь в Москве" не перестает быть краеугольным камнем в москвоведческой литературе не только о Гоголе, но и вообще о Москве 1830–50-х годов (особенно в сочетании с другой, еще более известной земенковской "энциклопедией адресов" - "Памятными местами Москвы"2).

Парадокс лишь в том, что в работе Земенкова о Гоголе нет Гоголя. В определенном смысле, конечно. Скандал? Сейчас объясню.

Тот, кто захочет найти в этой книге живого Николая Васильевича, немедленно будет возмущен оценками его творчества, отношений и жизненного пути в духе советской идеологии. Даже факты и цитаты к ней местами просто подгонялись. И уже не выяснить, где в этом смысле сам автор был вынужден следовать официальному взгляду, а где правил его редактор. "Шаг вправо, шаг влево" в деле толкования классиков в те времена делать было нельзя.

Поэтому Гоголя ищите в Гоголе - в его собственных произведениях и переписке. А героем Земенкова была Москва. И правильнее было бы назвать его книгу "Москва вокруг Гоголя". Здесь идеология ничего не искажала, и цензор над душой не стоял. Поиск мемориальных адресов по переписке, дневникам и воспоминаниям, исследование истории владений (в том числе перестройки зданий) по архивным материалам - в этом москвоведу не мешал никто. Он делал это методично и профессионально, сравнивая свою работу с работой следователя, и разрабатывал свой (хочется сказать: "дедуктивный") метод, изложенный им в лекции, подготовленной как раз в годы работы над "Гоголем в Москве"3.

Результаты именно краеведческих, а не литературных, исследований придают ценность труду Земенкова. Именно сведения об адресах и домах вполне отражают реальность, и хотя могут уточняться, но не могут устареть.

Портреты домов у Земенкова более достоверны, чем портреты людей. Борис Сергеевич был, прежде всего, художником, потом - художником-реставратором, потом уже - писателем. От книги "Гоголь в Москве", да и от всего его творчества может возникнуть ощущение, что не дома выступают у него декорациями для театра человеческой жизни, а наоборот, люди играют роль стаффажных фигур для городского пейзажа, или роль повода для художественной реконструкции здания. Душой обладают не люди, а дома. Земенков часто цитировал В. И. Сурикова: "Я на памятники, как на живых людей смотрел - расспрашивал их: "Вы видели, вы слышали - вы свидетели…" Стены я допрашивал, а не книги".

Но и эта точка зрения - лишь один из ракурсов. Земенков любил своих персонажей: Чехова и Толстого, Пушкина и Белинского, Гоголя и Щепкина - вдохновлялся их творчеством, изучал переписку, знал и ощущал, как живых. Доказательством тому - книга очерков о Москве первой половины XIX века4, составленная и прокомментированная Земенковым с большим знанием и любовью (включала, кстати, и замечательный отрывок из "Петербургских записок…" Гоголя, о Москве и Петербурге). Просто, став московским краеведом, Земенков и вдохновлялся почти исключительно на краеведческие исследования. Как он к ним пришел, как он ими занимался и каковы были их плоды - вот чему еще предстоит уделить внимание в этом очерке.

* * *

"Борис Сергеевич Земенков родился в 1902 г. в Москве. В год его рождения его отец, служащий Московской государственной сберегательной кассы, жил на Плющихе, в 1907 г. снимал квартиру в 1-м Переяславском переулке, позже, вплоть до революции и в первые послереволюционные годы, семья жила у Красных ворот в доме Афремова - одном из первых московских "небоскребов", восьмиэтажном доме на углу Орликова переулка. У Красных ворот прошли детство и юность Земенкова"5.

Сотни мальчиков рождаются ежегодно в разных живописных местах Москвы. Им дела нет до живущих рядом с ними художников и писателей, они с легкостью бьют из рогаток стекла в окнах архитектурных памятников, и мало кто из них берет потом в руки кисть или перо, тем более с тем, чтобы посвятить их родному городу (я говорю скорее о прошлом: сейчас рогатка - "раритет" и "винтаж"). Что привело Земенкова к поиску ушедшей в прошлое жизни - и чьей! - старых московских домов? С чего начал он строить свой фантастический, театрализованный мир, где ожившие тени исполняли свои роли прямо на улицах, или сами служили декорациями солировавшим особнякам, гостиницам, храмам?..

В шестнадцать лет Земенков поступает на графическое отделение Училища живописи, ваяния и зодчества (с 1920 - ВХУТЕМАС), одновременно посещает студию стиховедения и слушает лекции В. Я. Брюсова, Андрея Белого, В. И. Иванова, увлекается левыми течениями в поэзии и живописи - годы учебы его проходят "не под знаком овладения мастерством, а в метаниях и поисках "нового искусства", новых художественных средств, в отрицании всего предшествующего"6.

В 1919 году он проводит несколько месяцев на Восточном фронте, участвует в боях; полученная контузия всю жизнь будет напоминать о себе нервным тиком. Еще до ухода на фронт Земенков примкнул к кружку Ипполита Соколова - группе экспрессионистов, издававшей произведения своих единомышленников. В 1920 году появляется его первая книжка - "Стеарин с проседью. Военные стихи экспрессиониста":

И если выстрел качнется человеком, давно не евшим,

Качнется огоньком - начищенной медью,

Только станет менее выцветшим

Вечный снега стеарин с проседью7.

Опыты в стихах, графике и по теории направления восемнадцатилетний авангардист продолжает еще в двух замечательных книжечках (они издавались маленькими и тоненькими). Теоретическое "Корыто умозаключений"8 с жаром доказывало, что все прежнее искусство послужило лишь навозом для цветка экспрессионизма. Однако важно другое: среди зауми этих пылких заявлений уже различимо характерное для будущего москвоведа стремление открыть "свой мир", невидимый для непосвященных. Как и в эпатирующих "умозаключениях", в стихах Земенкова (местами, кстати, еще более вызывающих) проявляется осознание ирреального внутреннего мира, а также страсть к сочному, колоритному образу:

И если высосется сейчас электричество,

Лучше заранее очи режь,

Потому что галлюцинаций такое количество,

Что они становятся в очередь.

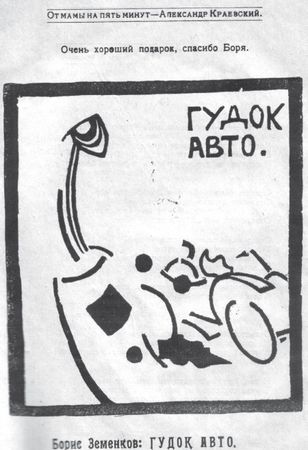

Поэтический сборник "От мамы на пять минут"9, откуда взяты эти строки, иллюстрирован двумя авангардистскими рисунками Земенкова. Их выразительность свидетельствует о серьезной творческой работе, которая искупает и юношескую жажду самоутверждения, и полемический азарт "Корыта…". Кстати, в сборнике "От мамы…" Земенков очень дружно уживается с имажинистами Александром Краевским и, более известным, Вадимом Шершеневичем, а в следующем году вообще переходит от Соколова в "Российское Становище Ничевоков".

Звание "Чрезвычайного Ничевока живописи" указывает на то, что изобразительное искусство все-таки доминировало в творчестве Земенкова, постепенно вытесняя из него поэзию, значительных успехов в которой у него с тех пор уже не было заметно. Но в начале 1920-х он еще выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее и Доме печати, посещал литературные кафе "Домино" и "Стойло Пегаса", и, может быть, самое ценное, что дал ему этот период для дальнейшей деятельности, заключалось в общении, знакомствах с С. А. Есениным, В. В. Маяковским, Н. Н. Асеевым. Об этих и других поэтах, писателях, художниках многие годы спустя он будет писать уже как москвовед, выявлять их адреса, вспоминать, где встречался с ними сам, как выглядели памятные дома тогда, во времена его молодости:

"Мне неоднократно приходилось бывать у Есенина на ул. Москвина. Через 20 лет после события, уже работая над домами, я пришел сюда и оказалось, что мне легко воспроизвести отрывки бесед, их темы, даже интонации голоса, а вот в какой я подъезд входил, на какой этаж поднялся, даже в какой корпус - все это мучительно трудно было вспомнить, хотя именно эту задачу я себе ставил…"10