К тому времени, когда была произнесена эта речь, новость о поражении Дария в сражении при Иссе уже деморализовала персидский флот, о чем Александр еще не знал. Финикийская эскадра, за исключением тирской, перешла на службу к Александру; кипрская вскоре после этого последовала тому же примеру. Теперь у Александра оказалось около 220 военных кораблей, то есть мощь, намного превосходившая флот тирского царя Аземилка.

Во время осады к Александру прибыло еще одно персидское посольство с сообщением о том, что Дарий готов выплатить 10 тыс. талантов в качестве выкупа за свою мать, жену и детей, отдать ему одну из дочерей в жены и все земли к западу от Евфрата до Эгейского моря.

Когда Александр ознакомил с этим предложением своих полководцев, Парменион, как рассказывают, заявил: "На месте Александра я был бы рад окончить войну на этих условиях", на что Александр ответил: "я бы тоже, на месте Пармениона". После этого он дал Дарию ответ, что он не хочет денег, и ему не нужна часть его земли, но только вся земля; потому что все его деньги и земли уже и так в его руках; и что, если бы он желал жениться на дочери Дария, он это и так сделал бы… Он приказал Дарию прийти к нему, если тот хочет достойного с его стороны обращения (Арриан. II).

Оба историка, и сэр Уильям Тарн, и Ульрих Вилькен, отмечают, что этот разговор относительно предложения персидского царя указывает на первые трещины в отношениях Александра и старого служаки Пармениона, который воевал еще под началом у Филиппа. Вилькен полагает, что, будь Филипп на месте Александра, он бы удовлетворился завоеваниями до границы Евфрата; однако Александр уже вышел за рамки сравнительно скромных аппетитов македонского царя и почувствовал себя "царем всей Азии" – то есть правителем мира (Александр Великий. С. 111–112). Поскольку эта идея подразумевала включение Македонии как подчиненного государства в Азиатскую империю, она ужасала старых македонян, которые считали Пармениона своим вождем.

После семимесячной осады в конце июля или в начале августа 332 г. до н. э. Тир был взят, а его защитники перебиты. По словам Арриана, причиной резни послужила ненависть македонян, вызванная долгой осадой, а также тем, что горожане казнили плененных греков и выставили их головы на городской стене, а тела сбросили в море. Лишь те, кто укрылись в храме Геракла, по приказу Александра получили прощение; остальное население вместе с наемниками было продано в рабство.

Захват Тира дал Александру возможность овладеть Сирией и Египтом, где греки и римляне с той поры господствовали в течение тысячи лет. Что еще более важно – решив эту задачу, он достиг и иной цели – добился господства над Восточным Средиземноморьем. Персидский флот прекратил свое существование, и все его военные базы оказались в руках Александра. Ему не приходилось более тревожиться за безопасность тыла, и отныне его стратегия могла быть целиком сосредоточена на сухопутных операциях.

Защита юго-западных границ

Бескомпромиссный ответ Александра Дарию подразумевал, что война продолжается, но выступать против Дария сразу после падения Тира было бы опрометчиво. Наносить удар было некуда. Можно предположить, что Александр давно вынашивал план решающего сражения, которое раз и навсегда подтвердит его господство над Азией, но такое сражение не могло состояться, пока Дарий не соберет другую армию, поэтому у Александра оказались развязаны руки для похода в Египет. Египет был юго-западной провинцией Персидской империи, хотя египтяне ожесточенно сопротивлялись персидскому правлению, и, заняв Египет, Александр опять мог выступить в роли освободителя побежденного народа. Далее, оставить безопасный и замиренный Египет в своем тылу было стратегической необходимостью, поскольку это окончательно подтвердило бы его господство в Восточном Средиземноморье, и, так как Египет был крупнейшим производителем зерна, его захват означал бы постоянные поставки в Грецию, испытывавшую недостаток зерна, что в Афинах всегда служило причиной социальных и политических беспорядков.

Поскольку покорение Египта следовало завершить до того, как Дарий сможет выйти на поле битвы, время вновь оказалось решающим фактором; после взятия Тира Александр не стал задерживаться, чтобы уладить административные дела Сирии, но оставил Пармениона следить за порядком в стране и двинулся на юг. В Газе, пограничной крепости, которая охраняла Южную Сирию, он встретил серьезное сопротивление со стороны Бата, ее персидского правителя, поэтому Александр вынужден был начать осаду (см. гл. 7); это обстоятельство задержало его на два месяца. Согласно Арриану, все мужское население пало в сражении, и после взятия Газы Александр продал их жен и детей в рабство и заселил город окрестными жителями. Курций сообщает (IV), что, подражая поведению Ахилла в отношении к Гектору, Александр привязал храброго Бата к колеснице и протащил вокруг городских стен, убив его таким жестоким способом, однако это определенно выдумка, поскольку в "Илиаде", которую Александр искренне любил, Гомер назвал поступок Ахилла "позорным надругательством" (об этом эпизоде см. Тарн. Т. II. Приложение 11).

Из Газы Александр направился в Пелусий, пограничную крепость Египта в восточном устье Нила, где его уже ожидал флот. Египет сдался ему без боя; его повсюду привет– ствовали как освободителя. Персидский сатрап Мазак отдал ему 800 талантов и Мемфис, где Александра официально короновали царем Египта; в глазах народа он стал фараоном. Несмотря на то что единственное свидетельство о его коронации содержится в "Романе об Александре" Псевдо-Каллисфена, Вилькен пишет, что "иерографические надписи подтверждают, что Александр носил традиционные царские титулы, какими именовались его персидские и египетские предшественники… Как "Гора" его называли "могучим правителем" или "защитником Египта". Как "царь Верхнего и Нижнего Египта" он назывался "возлюбленным Аммона и избранником Ра"; и, наконец, как "сын Ра" он назывался Александром. Эти титулы означали две вещи: его особое положение владыки Египта и последующее его обожествление.

В Мемфисе Александр принес жертвы Апису и другим богам – политический акт, который произвел сильное впечатление на египтян, ибо ничто их так не отвращало, как неуважение к их храмам и убийство их священных быков (Аписов) Камбизом и Артаксерксом III. За жертвоприношениями последовали гимнастические и музыкальные состязания, после которых Александр собрал гипаспистов, аргиан, лучников и царский эскадрон гетайров и плыл вниз по западному рукаву Нила мимо греческого поселения Навкратис, которое основал египетский царь Амасис в VI в. до н. э., – к Канопу.

В нескольких милях западнее Канопа, между озером Мариа и островом Фарос, возле поселения Ракот он заложил первую из семнадцати Александрий. Здесь к нему из Эгеи приплыл Гегелох с сообщением о том, что персы прекратили всякое сопротивление; освобождены острова Лесбос, Хиос, Тенедос и Кос, однако Фарнабазу удалось скрыться.

Поскольку оракул Аммона в оазисе Сивы был столь же знаменит в Греции, как и Дельфийский оракул и оракул Додоны, и поскольку легенда гласила, что его некогда посетили предки Александра Персей и Геракл, естественно, что Александр, который оказался "непобедимым" в Дельфах, захотел посетить его и испросить волю божества. С небольшим отрядом он отправился вдоль берега до Паретония (Матрух), что в 200 милях западнее Александрии, и там он получил и принял предложение союза от греческой колонии Кирены. Из Паретония он двинулся на юг через пустыню, и, когда добрался до оазиса, встретивший его жрец приветствовал его как "сына Аммона". Это приветствие много обсуждали, однако по традиции так приветствовали фараонов, а после коронации в глазах египтян Александр был сыном Аммона-Ра. Александр со жрецом вошли в святилище, но что ему было поведано, осталось тайной, ибо все, что мы знаем, это что в письме к матери он обещал "раскрыть ей некие секреты, и лишь ей одной, по возвращении домой", однако до этого он так и не дожил. Из Сив он, миновав пустыню, отправился через Кару и Могхару назад в Мемфис.

В Мемфисе Александра дожидалось посольство из Греции, также 400 греческих наемников и 500 фракийских всадников, посланных Антипатром. Кажется, именно тогда он повстречал египетского мудреца Псаммона и слушал его учение. По словам Плутарха, Александру очень понравилось утверждение, что "бог правит всеми людьми", и, когда он над этим раздумывал, он пришел к философскому заключению, что "бог является отцом всех людей, но родными себе он делает лучших из них" (Плутарх. Александр. XXVII. Пер. М.Е. Сергиенко). В сущности, пишет Тарн, это простое утверждение того положения, что все люди – братья, и, если рассказ Плутарха соответствует действительности, Александр был первым, кто это сказал, во всяком случае в западном мире (Александр Великий. Т. II. С. 435).

В Мемфисе Александр организовал административное управление иначе, нежели он делал раньше. Поскольку Египет сам по себе являлся сильной и богатой страной, он решил, что неразумно поручать ее заботам одного человека, и поделил управление между несколькими чиновниками. Он назначил правителями – не сатрапами – Верхнего и Нижнего Египта двух египтян Долоаспа и Петисса, а когда Петисс вышел в отставку, он поручил управление всей страной Долоаспу. Провинции, которые граничили с Ливией на западе, и Аравию за Иерополем (город близ Суэца) на востоке он отдал в управление двум грекам, Аполлонию и Клеомену из Навкратиса. Клеомен также был назначен ответственным за казну с властными полномочиями ее пополнения, но определение величины налогов оставалось в руках местных налогосборщиков, к большому удовольствию египтян. Он поставил двух своих гетайров Панталеонта и Мегакла во главе гарнизонов Мемфиса и Пелусия; этолиец Ликид оставался командовать греческими наемниками; армию, остававшуюся в Египте, он поручил Певкесту и Балакру, а флот – Полемону. По этому разделению властей можно видеть, что Александр отделил военное руководство и контроль за финансами от гражданского правления и, следовательно, предотвратил возможность сосредоточения всей власти в одних руках и образование самостоятельного царства.

Весной 331 г. до н. э. Александр построил мост через Нил близ Мемфиса и отправился обратно в Тир, где его ждал флот. Там он получил еще одно прошение от афинян освободить афинских военнопленных, которых он захватил в сражении при Гранике; в этот раз он удовлетворил их просьбу. Он отрядил 100 финикийских и кипрских военных судов в качестве подкрепления военным кораблям, которые он послал Антипатру. Александр назначил Асклепиодора сатрапом Сирии, Койрана – сборщиком налогов в Финикии, и Филоксена – сборщиком налогов в Азии на территории, которая простиралась до Таврийских гор; однако, кроме Тира и Газы, в которых стояли его гарнизоны, автономным финикийским городам было разрешено жить по своим законам и иметь своих царей, и они были независимы от контроля Асклепиодора.

Завоевание политического господства

Теперь, когда тыл Александра был надежен, он намеревался сместить Дария, поэтому послал Пармениона в Фапсак навести мост через Евфрат. На восточном берегу стоял бывший сатрап Сирии Мазей, с 3 тыс. всадников и 2 тыс. греческих наемников. Александр выступил в поход с намерением с ним сразиться, однако, когда Мазей узнал о его приближении, он испугался, что будет сметен столь большой армией, и отступил на восток. Мосты, уже на три четверти построенные, были закончены, и войско пересекло реку; но вместо того, чтобы следовать главной дорогой, Александр двинулся в северо-восточном направлении через Месопотамию, поскольку на этом пути было больше фуража и провианта. Затем македонцы захватили нескольких воинов Дария, посланных на разведку, которые сообщили, что царь со своим войском находится у Тигра. Александр поспешно двинулся туда, но когда он добрался до Тигра, то обнаружил, что сведения оказались ложными, и река не охраняется. Течение было довольно сильным, и армия с некоторыми трудностями переправилась через реку. Когда войско расположилось лагерем на восточном берегу, случилось лунное затмение (20 сентября 331 г. до н. э.), Александр совершил жертвоприношения луне, солнцу и земле и после короткого отдыха продолжил движение вперед. На четвертый день после переправы разведчики донесли, что видели всадников Дария на равнине около Гавгамел, селения, которое сейчас идентифицируют с возвышенностью Тел-Гомел на реке Xaзир, притоке Большого Заба, и восточнее равнины Керамлаис (см. карту 9). Это место как нельзя лучше подходило для битвы возмездия, поскольку именно здесь после сражения при Кунаксе в 401 г. до н. э. предатель Тиссаферн захватил и убил Клеарха и ведущих полководцев греческих десятитысячников (Ксенофонт. Анабасис. II, V).

1 октября Александр выиграл под Арбелами (называемое также сражением при Гавгамелах) (см. гл. 6). "То была самая великая битва античности, – пишет профессор Уиллер и добавляет: – Вековые вопросы решились в один день. Ударный клин на тысячу лет изменил ход истории".

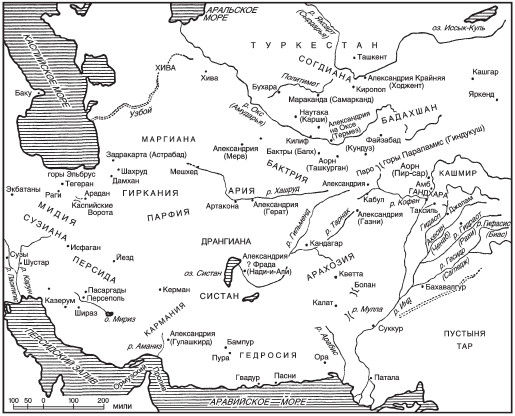

Карта 4. Восточная Персидская империя

В середине сражения Александр послал в наступление свою кавалерию: она прорвала ряды персов и устремилась к Дарию. Царь покинул поле боя первым. Однако на следующий день, когда преследователи подошли к Арбелам, оказалось, что Дарий в сопровождении персидской и бактрийской конницы, а также 2 тыс. наемников свернул с основной дороги и поспешил вверх по течению Малого Заба в гористую Мидию. Он исходил из того, что Александр двинется по главной дороге, поскольку та, которую выбрал он, труднопроходима для большой армии с обозом. Он оказался прав, хотя причина была другой. Александр выбрал главную дорогу, потому что политически важнее было захватить Вавилон и Сузы, чем преследовать рассеянное войско по пересеченной местности, где Дарий легко мог ускользнуть. Армия Александра двинулась на Вавилон и пришла туда в полном боевом порядке; местные жители под предводительством своих жрецов и правителей вышли приветствовать победителя и согласились сдать город и городскую казну.

Как и в Египте, первые шаги Александра были связаны с религией – он желал освятить свое господство благословением богов. Он распорядился, чтобы вавилоняне восстановили все храмы, некогда разрушенные Ксерксом, и в особенности храм Мардука, главного вавилонского бога, а затем, в соответствии с ритуалами, принятыми жрецами, он принес жертвы Мардуку и благодаря такому признанию божества в глазах вавилонян стал легитимным правителем.

Следующей задачей было организовать управление Вавилонией, и здесь Александр столкнулся с новой проблемой. Xотя Дарий спасся под Арбелами, он потерпел столь сокрушительное поражение, что Александр если не de iure, то de facto стал царем царей. Оставив его царем в глазах македонян, судьба к тому же сделала его правителем многих народов, а в ближайшем будущем готовилась положить к его ногам еще и другие царства. Задачей Александра было не только утвердить свою власть на завоеванных территориях, но и придумать, каким образом сплавить их вместе с Македонией и Грецией в мировую державу. Его гений подсказывал, что этого нельзя добиться, только действуя с позиции силы, но лишь с помощью добровольного сотрудничества со стороны покоренных народов. В Вавилонии он впервые назначил сатрапом перса – Мазея, полководца, который командовал правым флангом Дария в сражении при Арбелах и который после сражения искал прибежища в Вавилоне. С политической точки зрения это было правильное решение; во– первых, народу понравилось, что им будет управлять не македонец, не грек, а перс; во-вторых – поскольку Дарий оставался на свободе, великодушие Александра служило приманкой для тех сатрапов, которые все еще хранили верность прежнему властителю. В соответствии со своей политикой он ограничил власть Мазея, назначив македонского полководца командовать войском, оставленным в Вавилоне, и другого македонца – пополнять вавилонскую казну.