В действительности они этого не делали, и следует предположить, что персидские стражники не прорывались в лагерь Александра, а "вьючные животные", о которых упоминается, были транспортными животными фронтовой линии, а не македонским обозом, который действительно находился в лагере; освобожденные пленные были захвачены в этом, а не в предыдущем сражении, поскольку иначе они едва ли могли бы присоединиться к налетчикам и сражаться с ними бок о бок. Хотя о транспортных животных фронтовой линии и не упоминается, они должны были там быть, поскольку ни одна организованная армия, древняя или современная, не может действовать оперативно без такого подкрепления. Единственной загадкой остается, почему Александр не поместил этих животных внутри выстроенного им подвижного четырехугольника.

Теперь остается проанализировать с точки зрения военного искусства наиболее интересную проблему этого сражения. С прорывом персидских стражников и индийцев на левом фланге македонцев Парменион оказался в отчаянной ситуации; поэтому он послал вестового к Александру, чтобы известить его о создавшемся критическом положении и просить помощи. Арриан сообщает, что известие пришло к Александру во время преследования Дария; после чего он прекратил преследование, развернул своих гетайров и повел их против персидского правого фланга.

Преследовал ли он Дария? Мистер Гриффит задается этим вопросом, и это очень важная проблема. Как мог Александр решиться на преследование, когда он почти ничего не знал о ходе сражения, особенно на левом фланге, и хорошо знал, что его правый фланг все еще продолжают теснить? Он не был Рупертом, человеком, который сгоряча мог кинуться в погоню, рискуя проиграть сражение, и преждевременное преследование характеризовало бы его как третьеразрядного полководца. Гриффит предполагает, что – хотя это не соответствует рассказу Арриана, но согласуется с действиями Александра в сражении при Иссе – Александр устремился в брешь, образовавшуюся в боевой линии персов, вынудил Дария обратиться в бегство, смял его центр и сразу же устремился направо, чтобы поддержать оборону правого фланга, с трудом сдерживавшую противника. "Согласно этой версии, – пишет Гриффит, – Александр после удачной атаки и бегства Дария повернул на правый фланг со своими гетайрами, чтобы вступить в схватку в том месте, в котором, как он знал, сложилось угрожающее положение, чтобы помочь тому единственному подразделению, про которое он точно знал, что оно нуждается в помощи".

Его первыми противниками были эскадроны левого фланга персов, которые, как уже упоминалось, с боем продвигались вперед, а следующим противником – скифо– бактрийский отряд, открывавший сражение. Он разметал левый фланг персов, а скифы и бактрийцы, увидев, что происходит, поспешно отступили.

Предположение Гриффита согласуется с неясным описанием Курция сражения на правом крыле Александра непосредственно перед вымышленной встречей Александра и Дария на поле битвы. Когда скифы, пишет он, принялись грабить имущество македонян, появился Арет и убил их предводителя. Затем бактрийцы стали теснить Арета, люди которого отступили к Александру. Он остался ими недоволен и послал их вперед на поредевшие ряды бактрийцев – многие уже бросились бежать. Персы тем временем все еще хотели окружить Александра; его спасли агриане, которые "пришпорили коней и бросились на варваров" и, "ударяя их в спины, заставили их обернуться и принять бой" (Курций. IV).

Если бы этот не вполне достоверный рассказ поместить по времени после бегства Дария, а не до него, как делает Курций, это не только подтвердило бы предположение Гриффита, но и заполнило бы брешь в изложении Арриана. В таком случае Александр получил весть от Пармениона, когда преследовал персов и бактрийцев на правом фланге. Так или иначе, если бы он был уже на пути в Арбелы, а он не стал бы преследовать врага легкой рысцой, ни один вестовой не мог бы догнать его и вручить послание, не только потому, что в этом случае он был бы уже очень далеко, но и потому, что вестовому пришлось бы пробиваться сквозь ряды персов. Кроме того, преследователи подняли бы такое облако пыли, что Александра там просто не удалось бы обнаружить.

Когда Александр получил послание, – а мы знаем, что он его получил, – он рванулся назад через теперь уже достаточную брешь между его правым оборонительным флангом и наступающей фалангой на помощь Пармениону и вскоре возглавил сражение с крупными силами конников, среди которых, как пишет Арриан, были "парфяне, индийцы и главное войско персов" (III). Это могли быть только персидские стражники, прорвавшиеся через двойную фалангу, и парфяне, которые в начале сражения были на правом фланге персидской линии и которые, видимо, сражались с левым оборонительным флангом Пармениона; они, скорее всего, обошли его и соединились с индийцами и стражниками, когда те грабили македонский транспорт.

Время, которое потребовалось Александру для наступления на центр персов и предполагаемого преследования Дария или, возможно, спасения обороны своего правого фланга, вряд ли составило более часа, от силы – полтора часа, поэтому, скорее всего, через час или через час с небольшим после того, как он прорвал персидский центр, он бросился на помощь Пармениону.

Поскольку известно, что индийцы и персидские стражники прорвали брешь в македонской фаланге сразу после того, как Александр повел в атаку гетайров, возникает вопрос: могли ли они за полтора часа доскакать до лагеря Александра, разграбить его и на обратном пути встретить Александра, спешащего на подмогу Пармениону? Конечно нет, потому что, чтобы достичь лагеря и вернуться назад, им требовалось проскакать десять или четырнадцать миль, и, если они грабили лагерное имущество два часа, пока тыловая фаланга не подошла к лагерю, на весь этот рейд ушло по меньшей мере три часа. Отсюда следует, что, если только Александр не потратил три часа вместо полутора на наступление и преследование Бесса, или, если угодно, на наступление и преследование Дария, налетчики, разграбившие лагерь, никак не могли встретить его на обратном пути, как сказано у Арриана.

Из этого подсчета времени ясно, что персидские стражники и индийцы никогда не совершали набеги на лагерь Александра. При этом – хотя это лишь предположение – прорыв тыловой фаланги и ограбление транспорта фронтовой линии укладываются по времени; затем, когда вторая, задняя, фаланга сомкнулась и вытеснила их, они решили возвращаться в строй. В каком направлении они двигались, неизвестно, но, поскольку они наверняка видели огромный столб пыли слева от центра сражения, а другой – справа от него, там, где сражался Бесс, – что было бы более естественно для них, чем прорываться в брешь между ними либо для продолжения боя, либо для бегства? В этот момент из второго столба пыли вынырнул Александр во главе конницы гетайров. Это была полная неожиданность, и, прежде чем всадники успели развернуться, Александр обрушился на них.

"Он предпринял конную атаку, самую яростную во всем сражении, – пишет Арриан. – Теснимые эскадронами, все еще в колонне, персы развернулись и сражались с воинами Александра лицом к лицу: здесь не было бросков копий и места для конного маневра, как обычно бывает в кавалерийском сражении, но каждый старался проложить путь сквозь строй противника, тесня его, как если бы это был единственный путь к спасению. Итак, они продолжали сражаться и биться, уже не для чьей-то победы, но для спасения своих жизней. Там пало около шестидесяти гетайров Александра".

Многие персы прорвались сквозь ряды гетайров и бежали.

Александр не стал их преследовать, но ударил по правому флангу персов. Однако там воины уже стали отступать и бежать под натиском фессалийской конницы. Александр развернул гетайров и бросился преследовать Дария. Преследование длилось весь день, пока Парменион продвигался вперед. Александр обнаружил мост через Лик в двенадцати милях от места сражения и оставил здесь своих людей отдыхать; Парменион занял царский лагерь персов в Гавгамелах. В полночь Александр двинулся дальше, все-таки надеясь захватить Дария в плен; однако наутро после сражения, когда он достиг Арбел, он узнал, что птичка улетела на север к Курдским горам. Сражение при Арбелах, которое кардинально изменило всю политику античного мира, закончилось.

Хотя потери персов, в основном во время преследования, были значительными, цифры, приводимые Аррианом, Диодором и Курцием, настолько же неправдоподобны, как и цифры, относящиеся к сражению при Иссе. Арриан называет 300 тыс. убитыми и более 300 тыс. пленными; Диодор – 90 тыс. убитыми; Курций – 40 тыс. Цифры для македонской армии более интересны: Арриан приводит цифры 100 человек убитыми, 1000 лошадей убитыми или погибшими оттого, что были загнаны, "и среди них более половины лошадей гетайров", Курций увеличивает цифру павших македонцев до "не менее 300"; Диодор – 500. Оба последних автора среди "множества раненых" называют Гефестиона, Пердикку, Кена и Менида.

Сражение при Гидаспе

Среди множества сражений, которые велись захватчиками, вторгавшимися на индийские равнины с северо-запада, первым, записанным в истории, было сражение при Гидаспе, и, по мнению Хогарта, учитывая переправу через реку, оно представляет собой одну из самых блестящих военных операций древности (Ф илипп и Александр Македонские. С. 239).

Начальным пунктом этой знаменитой кампании Александра были Таксилы, и можно принять за истину, что, пока там отдыхала его армия, он узнал от индийского царя Так– сила все, что было необходимо, о природе страны, которую он собирался пройти, и о наиболее удобных маршрутах. Однако об этом ничего не написано, кроме того, что, согласно Плинию, расстояние между Таксилами и Гидаспом, определенное топографами войска Александра Диогнетом и Баэтоном, составляло 120 римских миль (VI) – то есть 110 с половиной английских миль; и что, согласно Страбону, "путь его, по крайней мере, до Гидаспа лежал на юг" (XV).

Перед тем как отправиться из Таксил, Александр узнал, что Пор, царь павравов, чьи владения простирались между Гидаспом и Акесином, занял восточный берег реки Гидасп, чтобы воспрепятствовать переправе. Он приказал Кену, сыну Полемократа, который все еще находился на Инде, разобрать мелкие суда на две части, а тридцативе– сельные галеры – на три части и отправить их на повозках к Гидаспу. Затем, в сопровождении Таксила и 5 тыс. его индийских всадников, он направился туда же. Река была широкой, и вдоль восточного ее берега Пор расставил своих слонов, чтобы контролировать броды. Прежде чем обсуждать, как Александру удалось обойти это препятствие, нелишне осмыслить, где именно переправлялось его войско.

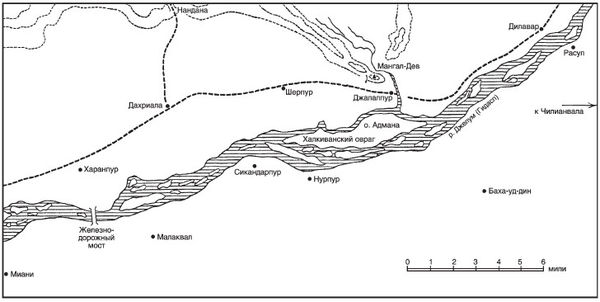

Сведения об этом скудны. Из Фронтина известно, что Александр "повел свою армию через самую высшую точку течения" (I) – то есть выше по течению от своего лагеря; Арриан так описывает это место: "В реку вдавался мыс как раз в том месте, где река образует сильный изгиб; мыс этот густо зарос всяким лесом, напротив него находился остров, лесистый и совершенно безлюдный. Александр, заметив, что остров расположен прямо против мыса, что оба они заросли лесом и могут служить прикрытием при переправе, решил, что войско переправится здесь. Гора и остров отстояли от главного лагеря стадиев на полтораста. По всему берегу стояли сторожевые посты, находившиеся на таком расстоянии, чтобы от одного поста был виден другой и легко можно было слышать приказ, отданный в любом месте. В течение многих ночей со всех сторон слышались крики и всюду горели костры" (V).

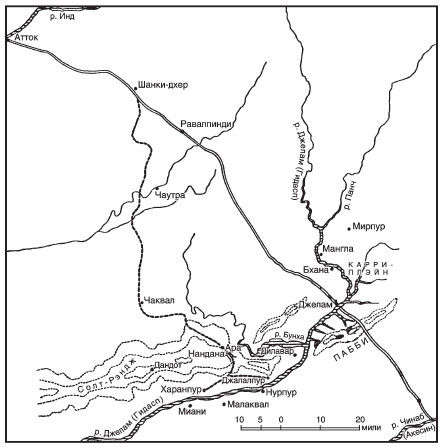

Карта 12. Путь следования Александра к Гидаспу

Вдобавок Курций пишет, что "там был остров на реке, более крупный, чем другие, также поросший лесом и удобный для засады, кроме того, в очень глубоком овраге у берега Александр мог спрятать не только пехотинцев, но и коней и всадников" (VIII).

На основе этой информации можно выдвинуть четыре предположения. Первое, высказанное сэром Александром Борном и месье Куром, одним из французских генералов Раджнит Сингха, – что Александр устроил свой лагерь в Джелуме. Эта гипотеза была принята генералом сэром Джеймсом Эбботтом, который в 1848 г. предположил, что из Таксил Александр отправился маршем по маршруту, по которому сейчас пролегает Гранд-Транк-Роуд, к Джелуму, где река делает значительный поворот, но где нет никакого мыса или глубокого оврага; оттуда он прошел маршем десять миль вверх по течению к Бхуна, пересек реку и устроил сражение между ее восточным берегом и Паббскими холмами.

Карта 13. Версия сэра Оурела Стейна о переправе Александра через р. Гидасп

Вторая гипотеза была высказана генералом Александром Каннингемом в 1863 г., в соответствии с ней Александр двигался в южном направлении от Гранд-Транк-Роуд через Солт-Рэндж и вышел к реке около Джалалпура, в 30 милях южнее Джелума; оттуда он прошел маршем восемь миль вверх по течению до Дилавара, где располагался остров, а река делает легкий поворот, но опять же, там нет никакого мыса или оврага; затем он пересек реку у Дилавара и дал сражение на восточном берегу реки недалеко от своего лагеря, расположенного на западном берегу.