Пленный, накануне вечером ещё вполне крепкий, начинает волочить ноги, отставая от колонны. Он начинает шататься, не держится на ногах, теряет равновесие и, наконец, падает на снег. Его милосердные и преданные друзья, у которых силы тоже на исходе, подбегают, чтобы помочь ему с горем пополам подняться. Они поддерживают его, положив его руки себе на плечи, говорят ему ободряющие слова. Чаще всего все усилия оказываются бесполезны. Бедняга, совершенно вымотанный и обессиленный, падает опять. Колонна не может остановиться и продолжает идти, оставив несчастного позади. Один из конвоиров, ответственных за пленных, остаётся с ним, но здесь, в чистом поле, вдали от какого-либо жилья, у охранников нет никакого средства спасти его. Через полчаса охранник догоняет колонну. Что произошло? Можно ли верить утверждениям бывших военнопленных, таких как А. 3., который пишет в своей книге: "…первые выстрелы прозвучали… Тут прикончили отставших, неспособных двигаться дальше…" Я никогда не был свидетелем подобных сцен. Но возможно, что охранник, не в силах помочь несчастному, избавлял его от дальнейших страданий.

После ночи, проведённой в довольно большом посёлке (я не помню, как он назывался), мы узнали, что советское начальство собирается отделить наиболее ослабленных и больных пленных от основной группы, чтобы отправить их на лечение в больницу. Советские больницы были, конечно, переполнены десятками тысяч пострадавших от нацистских преступлений и солдатами, раненными на фронте. Русские врачи и медсёстры - будет ли у них время, место, желание, воля лечить раненых врагов? Утром мы покидаем остающихся, полные пессимистичных мыслей об их судьбе, уверенные, что мало кому из них удастся избежать смерти.

Среди них был один из моих лучших друзей, Рене Гери из Страсбурга. Его состояние было крайне опасным. Он страшно исхудал и ослаб, голова буквально пылала - у него наверняка была температура под сорок, его бил озноб, тело сотрясалось от страшного кашля, дыхание было поверхностным и учащённым. Безо всякого сомнения - пневмония! Я покинул его с тяжёлым сердцем, безо всякой надежды когда-нибудь увидеться снова. Через двадцать лет после войны - какая неожиданность! - я получаю письмо, подписанное Рене Гери! Случилось чудо! Благодаря своей непобедимой воле и, конечно, лечению Рене победил смерть. В этом письме он просил меня подтвердить перед судьёй, что его нынешние лёгочные неприятности связаны с пребыванием в русском плену. Таким образом он смог получить пенсию, как инвалид войны. В возрасте 77 лет он ушёл на пенсию и спокойно жил в доме номер два по рю Нойвиллер, полностью отдавая себя работе по защите интересов Malgré-Nous.

Когда речь идёт об Украине, не следует представлять себе огромное пространство - плоское, без рельефа, как наша эльзасская равнина. На самом деле это обширная волнистая местность, иногда холмистая, вроде той части, по которой мы шли во время нашего нескончаемого странствия. Но однажды, в конце второй недели пути, мы оказались в странном месте: бесконечно длинная, шириной всего несколько сотен метров полоса, абсолютно плоская, как будто только что выровненная, похожая на гигантское футбольное поле. Мы шли поперёк, без дороги, увязая в глубоком снегу. Перейдя на другую сторону, мы узнали, что только что пересекли большой приток Днепра. Значит ли это, что мы где-то в окрестностях этой огромной реки? Это предположение придало нам сил и храбрости, невзирая на нашу слабость и истощение. Мы спрашиваем наших охранников: "Skolki kilometri?" - "Piat!" ("Сколько километров? - Пять!")

Стемнело, и вскоре мы остановились на ночлег.

В киевском лагере

На следующий день после нескольких часов перехода, мы задаём другому охраннику тот же вопрос. Тот же ответ: "Piat!" Послезавтра опять: "Piat!" Всё те же пять километров. Нас охватывает безнадёжность, мы чувствуем, что нас покидают последние силы. Людские потери, которые почти было прекратились, возобновляются с новой силой, тем более что дорога начинает понемногу подниматься, что делает переход ещё более изнурительным. Теперь мы идём по холмистой местности - по склонам, возвышающимся над западным берегом Днепра около Киева. Поднявшись на вершину одного из холмов, мы вдруг видим за поворотом дороги огромное скопление бараков, окружённых несколькими рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками. Это наш первый лагерь военнопленных вместимостью примерно 10 000 человек. Потом мы узнали, что этот лагерь был построен немцами для русских евреев, которых они собирали там перед отправкой в лагеря смерти. Можно себе представить, какой комфорт нас там ожидал!

Внутри лагеря, рядом с воротами, мы увидели Feldküche - немецкую полевую кухню на колёсах, из котла которой поднимался пар. Наконец-то суп! Двое молодых людей в униформе хаки, пленные венгры, ведут себя как хозяева. Один из них заставляет нас двигаться вперёд колонной по одному к кухне, между тем как другой, кажется, получает злобное удовольствие, награждая нас ударами хлыста, если ему кажется, что мы выполняем манёвр не слишком быстро. Третий раздаёт нам круглые пустые консервные банки, которые четвёртый наполняет до половины с помощью старой каски с приделанной ручкой. Суп - горячая мутная бурда, в которой разболтано немного муки. Мы так изголодались, что опорожняем банки в один глоток. Но у моего желудка своё собственное мнение на этот счёт - он категорически отказывается принимать эту пресную жидкость безо всяких следов соли (в это время в Советском Союзе соль была ещё большей редкостью, чем сахар) и тут же возвращает её обратно. Я не был единственным, кого тут же вырвало от этого мерзкого пойла.

Затем, построив в колонну по четыре с помощью ударов хлыста молодого венгра, нас ведут к баракам. По дороге мы останавливаемся и замечаем справа огромную кучу отбросов и нечистот, на которой можно разглядеть картофельные очистки. В один миг десяток пленных - среди них и я - кидаются на эту кучу и роются в гнилых отбросах в поисках картофельных очисток, которые мы проглатываем не жуя, грязными, без всякого стеснения и отвращения. Потрясающе! Мой желудок не протестует и не отказывается от этой гниющей еды. Потом нас гонят дальше, чтобы запихнуть в предназначенные нам бараки, где мы спим без тюфяков и одеял прямо на дощатых нарах в два этажа.

На следующее утро, вместо того чтобы дать нам отдохнуть после всех мук этого трёхсоткилометрового жуткого, голодного, происходившего в нечеловеческих условиях марша из Новограда-Волынского в Киев, нас выводят из бараков на рассвете, велят построиться в колонну по четыре и выйти из лагеря. Под командой нескольких русских охранников мы спускаемся по восточному склону холма - более крутому, чем другие, - до пригородов Киева, где нас вводят во двор большого кирпичного завода. Пожилые русские рабочие кладут на руки каждому по три огромных кирпича. Исхудавшие до скелетообразного состояния, мы сгибаемся под их тяжестью, начинается наш крестный путь. Надо дотащить тяжёлый груз до лагеря на вершине холма по той же дороге, по крутому склону. Многие падают, но охранники безжалостны: они помогают несчастным подняться на ноги и опять нагружают их. Во второй половине дня после супа, такого же отвратительного, как накануне, опять то же самое. Этот ад длился три дня. Я почти забыл детали моего пребывания в киевском лагере, самом жутком за время моего плена, но эта проклятая история с кирпичами навсегда останется в моей памяти.

Одной из моих главных задач было разыскать французов, находящихся в лагере и рассеянных среди тысяч немецких пленных. Так, например, к своей огромной радости, я нашёл прекрасного друга, Фрица Трегера из Страсбурга, который учился на третьем курсе, когда я поступил в Нормальную школу. Мы долго вглядывались друг в друга, прежде чем узнать, настолько мы оба исхудали. Он воспользовался отступлением немцев во время сражения под Житомиром, чтобы перебежать к русским, и прибыл в киевский лагерь другим маршрутом за несколько дней до нас.

Нас набралось более сотни эльзасцев и мозельцев, и мы поручили трём или четырём нашим товарищам, наименее ослабленным, пойти делегацией к начальнику советского лагеря и попросить его рассматривать нас как союзников, больше не смешивать нас с немцами, нашими общими врагами, и сформировать из нас французскую бригаду. Невероятно трудная миссия! Добраться до начальника лагеря было практически невозможно: надо было пройти через нескольких немецких офицеров, заправлявших всем в лагере, у которых не было никакого желания потворствовать нашему ходатайству. Благодаря настойчивости и терпению наши товарищи добились приёма у начальника, но, несмотря на любезность последнего, не смогли добиться никакого положительного результата.

Всё это время в лагере было очень оживлённо: каждый день прибывали новые сотни пленных, и один или два раза в неделю большие группы отбывали в неизвестном направлении. В начале февраля по лагерю начал курсировать упорный слух: группа, пришедшая из Новограда-Волынского, уедет следующей. Слух оказался правдивым.

Перед тем как покинуть Киев и продолжить рассказ - небольшое отступление от темы. В 1989 году, во время туристической поездки на Украину, мы ехали на автобусе по холмам к западу от Киева. Я не нашёл ни одного знакомого места, кирпичного завода тоже не увидел. Я был бы рад увидеть на украинской равнине крестьянские домики под соломенными крышами. Огромное разочарование! Все фермы были покрыты толем или шифером, материалом гораздо более водоустойчивым, но гораздо менее эстетичным!

Из Киева в Курск на поезде

Однажды утром на второй неделе февраля - общая тревога в наших бараках! Мы выходим под привычные крики "Davaï, davaï, bistré", русские солдаты выводят нас из лагеря. Мы спускаемся с восточной стороны холма, входим в пригород Киева, проходим мимо кирпичного завода, чтобы после долгого перехода оказаться на сортировочной станции. Мороз трескучий, жуткий холод пронизывает нас насквозь, пока мы ждём развития событий на платформе. Наконец, к станции подъезжает товарный поезд. Он состоит из вагонов для перевозки скота, таких же как были тогда у нас - восемь лошадей вдоль или сорок человек стоя, но чуть более просторных, потому что железнодорожная колея немного шире. Под всё те же крики "Davaï, bistré!" охранники заставляют нас забраться в поезд из расчёта по сто человек на вагон. Места едва хватает, чтобы чуть-чуть пошевелиться. Нет и речи о том, чтобы все могли сесть одновременно, надо что-то организовать: пятьдесят человек сидят, остальные стоят, потом меняются. Благодаря духу дисциплины, всё ещё не покинувшему немцев, это соглашение соблюдается. Сидящие даже могут чуть-чуть вытянуться, расположившись между ногами сидящих позади.

Несмотря на то что мы тесно прижаты друг к другу, мы всё равно страдаем от холода. В середине вагона есть маленькая чугунная печка, чуть толще, чем труба, которая над ней возвышается, но она всё равно остаётся безнадёжно холодной. На полу разбросаны клочки соломы, несомненно, оставшиеся от перевозки русских военных, потом они нам очень пригодятся. Ни о какой еде и речи нет, по этому поводу мы в трауре. На исходе дня толстые раздвижные двери закрывают и крепко запирают. Поезд трогается только через два часа.

Сколько времени мы будем ехать, куда мы едем? Как и договаривались, мы меняемся примерно каждый час и без особых дискуссий, хотя часов ни у кого нет. Пятьдесят сидящих, сонные, ворча, встают - остальные пятьдесят облегчённо садятся. За ночь поезд несколько раз останавливается или маневрирует, чтобы пропустить другие, более важные.

Утром поезд останавливается на станции. Вдруг мы слышим удары сверху, справа, слева. Что происходит? Это наши охранники, вооружённые длинными деревянными молотками, проверяют вагон, стуча, как одержимые, по крыше и перегородкам, чтобы убедиться, что никто не пытался оторвать доску и сбежать! Эта комедия повторялась два или три раза в день в течение всего нашего путешествия. Потом дверь резко открывается, и охранник кидает нам мешок soukharis, ломтей сухого хлеба, твёрдых, как камень, такой хлеб солдаты в походе едят, размачивая его в горячей воде. Другой охранник приносит ведро воды. Глухой шум, дверь опять задвигают и запирают. Она останется закрытой до завтрашнего утра. И так будет каждый день. Мы делим сухари: каждому достанется по одному куску, и это на весь день. Потом мы пьём немного воды по очереди, прямо из ведра. Этой воды хватит, только чтобы напиться утром; остаток дня мы сильно страдаем от жажды, ещё хуже, чем от голода.

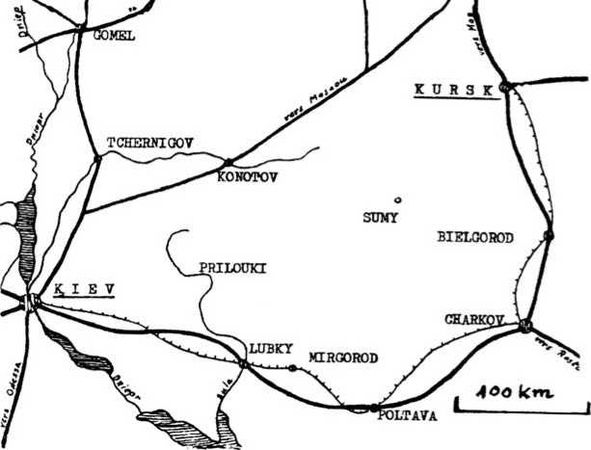

Киев - Курск. Рис. Ш. Митчи

Поезд трогается опять, путешествие продолжается. Время от времени, как и в первую ночь, поезд останавливается или маневрирует. Дни идут один за другим, похожие друг на друга. Дверь открывается один раз в день, только чтобы охранники швырнули нам мешок сухарей и выдали ведро воды.

За эти шесть недель мы обросли бородами и стали неузнаваемыми. В бородах размножаются и продолжают свирепствовать вши. Скоро появляются первые больные, по большей части это дизентерия. Первые больные - первые смерти. Каждое утро мы слышим, как охранники, проходя вдоль поезда, кричат в открытые двери: "Skolko kaput?" ("Сколько умерло?") Один, два, три трупа выгружают из каждого вагона и бросают на насыпь.

А наши естественные потребности? Двери закрыты день и ночь и открываются только утром, только чтобы мы могли выгрузить трупы, если они есть, и получить нашу скудную пищу. Мы вынуждены облегчаться прямо там, насколько возможно ближе к двери, что позволяет нам выбрасывать экскременты в щель между дверью и стенкой вагона с помощью соломинок. Особенно плохо было больным с поносом и дизентерией.

При таком истощении, как у нас, холод скоро стал непереносим. Мы решили прибегнуть к средству абсолютно запрещённому, средству, которое рассматривалось как диверсия. Несмотря на многочисленные обыски, некоторые из нас сохранили немного спичек, у других нашлись самодельные ножи. С помощью ножей мы откалываем от досок, образующих двойные стенки вагона, сначала мелкие щепки, потом куски дерева побольше. Благодаря тому, что у нас есть спички, нам удаётся зажечь небольшой огонь, сам вид пламени которого согревает нам сердце больше, чем тепло, которое он даёт. Ободрённые этим первым успехом, мы продолжаем откалывать ещё больше дерева, чтобы поддерживать огонь, не думая о последствиях, которые это может иметь для нас. На следующее утро охранники видят слабый дымок, поднимающийся над крышей нашего вагона, и убеждаются в причиненном ущербе. Вчетвером они вслепую наносят удары молотками по массе пленных, серьёзно ранив некоторых из них. Мне очень повезло, я получил всего один удар, который лишь слегка задел меня по спине. К счастью, этот инцидент не имел никаких других последствий.

Свет проникает в вагон через два слуховых окошка, забранных металлическими решётками, для того чтобы помешать любым попыткам побега. Страшный холод покрыл эти ржавые решётки толстым слоем инея. Некоторые из наших товарищей, измучившись от жажды, не могут противиться соблазну и, несмотря на наши неоднократные предостережения, начинают скрести щепками иней и глотать его, забыв о том пагубном действии, которое это может оказать на их уже и так сильно подорванное здоровье. В вагоне, в котором дышит сотня человек, очень влажно, и через час на решётке образуется новый слой инея, и всё повторяется снова. Один молодой немец, которому едва исполнилось восемнадцать, пошёл ещё дальше в своём безрассудстве. Грубо оттолкнув своих товарищей, он уцепился двумя руками

за решетку и начал слизывать инеи прямо с металла. Но не тут-то было! Он испустил страшный крик: было очень холодно - слюна мгновенно замёрзла, и его язык намертво примёрз к металлу. Ему удалось освободиться только ценой нестерпимой боли и с помощью товарища, который его оторвал, оставив на решётке розовые лохмотья мяса. Его стоны раздирали нам сердце.

Нас преследует чувство голода, оно мучает нас день и ночь, не переставая, так что от слабости начинает кружиться голова. Смертность увеличивается, по утрам мы выгружаем из вагона по четыре-пять трупов. Скоро в нашем вагоне умерло уже больше двадцати человек. Из - за этого стало немного просторнее, и теперь мы можем сесть все одновременно, если один будет сидеть между ногами другого. Мне удалось занять угол, что позволило мне прислониться к стене и хоть чуть-чуть спать ночью. Боясь лишиться столь удобного места, из угла я больше не выходил.

Крайняя худоба, слой грязи на лице и шестинедельная борода сделали из меня старика! Я слышал, как один немец, по крайней мере, мой ровесник, а то и старше, сказал своим товарищам, показывая на меня пальцем: "Der Alte da, in der Ecke, der kommt auch bald dran!" ("Старик, вон тот, в углу, скоро его очередь!") Это было 14 февраля 1944 года, в день моего двадцатисемилетия!

Моё физическое состояние ухудшалось на глазах. Поскольку я мог только сидеть или стоять без всякой возможности ходить, мои ноги закостенели и отказывались меня держать. Руки и ноги были едва ли толще, чем у ребёнка, ребра выступали. Я чувствовал, что

силы мало-помалу меня покидают. Тело было в плачевном состоянии, но разум оставался ясным. Ни разу я не пожалел о том, что сделал, ни минуты я не сомневался в благополучном исходе этого страшного приключения! В эти мрачные дни я часто слышал монотонное, деморализующее бормотание тех, кто опустил руки и отказался от борьбы, - они громко молились, взывая к тем, кто их оставил, - к святым, к деве Марии, к гипотетическому богу. Этот тяжёлый жизненный опыт укрепил моё убеждение в том, что если бог существует, то не где-то во вселенной, а внутри нас. Что это сила, которая поможет нам преодолеть самые тяжёлые препятствия при условии, что мы покажем свою силу воли и готовность к любым испытаниям, что мы не ослабим наши усилия, что мы продолжим бороться за себя до конца. "Hilf dir selber, so hilft dir Gott!" ("Помоги себе сам и небо тебе поможет!")