УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УРОК МАСТЕРСТВА

После третьего и четвертого курсов мы проходили производственную практику в редакциях областных и центральных газет. Однако к работе в газете нас приобщали гораздо раньше. Каждому, например, необходимо было написать заметку в университетскую газету. Помню, что такое задание немало позабавило меня: ведь в Порт-Артуре я выступал в армейской газете и с корреспонденциями, и даже с очерками. Быстро написав заметку, отнес ее в редакцию. Каково же было мое удивление, когда я увидел ее всю испещренную замечаниями секретаря редакции. Он терпеливо стал мне объяснять, что любое выступление в газете, даже небольшая заметка, требует немалого труда, а в вашей заметке не очень удачное заглавие, встречаются повторы слов.

Надолго запомнилась эта встреча с одним из первых моих учителей – Семеном Моисеевичем Гуревичем, с которым мы дружим и до сих пор.

А на одной из лекций по газетным жанрам я услышал однажды весьма любопытный рассказ, как трудно бывает порой найти удачное заглавие. Лектор был опытным газетчиком и привел интересный пример из личной газетной деятельности. Однажды наш редактор, сказал он, объявил конкурс на лучшее название статьи о дорожном строительстве и назначил победителю солидное вознаграждение. Помню, вспоминал он, как все усердно стали предлагать одно название за другим, они редактору не нравились. Вдруг кто-то сказал "Дорога дорога, но дороже бездорожье". И тут же был объявлен победителем. А на следующий день передовая статья газеты появилась именно под этим названием.

Так и на лекциях учили нас журналистскому мастерству.

САМЫЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

В памяти навсегда как самые радостные останутся дни, когда нас поселили на Ленинских горах. Словно в наилучшие гостиничные номера переехали мы, студенты и аспиранты, только что проживавшие на Стромынке. Натертые до блеска паркетные полы, отдельные комнаты у каждого, а в коридоре гуляют студенты. Журналисты располагались на 11-м этаже сектора "В". Глянешь в окно – дух захватывает от высоты, к которой мы еще не привыкли. Из моей комнаты была видна вся Москва, и я часами любовался этой красотой.

Я был уже аспирантом, когда появился у меня самый близкий друг, тоже аспирант, знакомство с которым произошло весьма необычно. Как-то на Стромынке в майский солнечный день захотелось нам поиграть в футбол. Неожиданно наш мяч залетел в окно на втором этаже. Тут же появился незнакомый молодой человек и сердито произнес: ну, мальчики, теперь вы своего мячика больше не увидите, и закрыл окно. На все наши просьбы вернуть мяч он даже не отвечал. Пришлось пойти в его комнату и после долгих объяснений, что все произошло нечаянно, он наконец сообщил, что пишет диссертацию, а мы своим мячом испортили целую страницу только что написанного текста. Мяч, конечно, вернул, но предупредил, если такое повторится, то уже точно не отдаст.

После переезда на Ленинские горы именно с этим аспирантом у меня завязалась самая настоящая дружба. Это был Владимир Данилович Пельт. Я тоже стал уже аспирантом, и мы часто и подолгу беседовали с ним. Нам довелось вместе защищать и кандидатские, и докторские диссертации. Не могу не отметить, что Владимир Данилович многократно помогал мне в трудные минуты.

Пока я учился, прекрасно жил в аспирантской комнате в одном блоке с Юрой и Ниной Петряковыми, ставшими для меня близкими друзьями. Вскоре у них появился первенец – славный малыш Мишутка. Иногда на какое-то время я с удовольствием оставался с ним (Нина и Юра оба работали). Когда стал преподавателем, аспирантскую комнату потребовали освободить. Пришлось срочно подыскивать, где бы что-то снять.

Владимир Данилович к этому времени получил комнату, в которой проживала уже его семья. Однажды мы вместе возвращались с занятий. Перед закрытой дверью комнаты стоял мой чемоданчик. Признаться, я растерялся, а Владимир Данилович тут же пригласил меня к себе, и я квартировал у него почти неделю.

Вообще и он, и Нина Константиновна были очень гостеприимными. Нередко после занятий он говорил: "Поедем сегодня ко мне". И на мой недоуменный взгляд, добавлял: "Понимаешь, вчера был на рыбалке, окушков наловил, ухой угощу".

КАЖДАЯ ПОЕЗДКА НА ФАКУЛЬТЕТ – БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Уже более года я не читаю лекций и не веду семинарских занятий, но регулярно бываю на заседаниях Ученого Совета по защите диссертаций. Мне всегда доставляет большую радость каждая поездка на факультет вместе с ученым секретарем Совета Владимиром Вячеславовичем Славкиным, от которого всегда узнаю все факультетские новости. Радуют и встречи не только с преподавателями, но и со студентами, которые еще помнят меня. Каждый раз вспоминаются потом все, с кем удалось побеседовать: Николай Алексеевич Богомолов, Рудольф Сергеевич Гиляревский, Михаил Васильевич Шкондин, Иван Алексеевич Панкеев, Луиза Григорьевна Свитич, Алла Александровна Ширяева, Наталья Викторовна Трофимова и многие, многие другие.

Особенно радостно, когда на Ученом Совете защищаются диссертации, написанные под руководством молодых ученых, ставших опытными преподавателями. В июне 2009 г., например, успешно прошли защиты диссертаций, руководителями которых были наши ученики – доценты Алла Юрьевна Горчева и Игорь Нухович Тхагушев.

А всего приятнее, когда друзья дарят свои новые книги, в том числе и стихотворные. С интересом прочитал, например, только что изданные книги стихов Владимира Серафимовича Виноградского и Валерия Леонидовича Цвика.

Удалось побеседовать с авторами и вспомнить некоторые любимые стихотворные произведения. Владимир Серафимович, например, при первой же встрече сказал, что хочет прочитать мне удивительные стихи, из которых, к сожалению, запомнил только одну строфу:

Поднимут старинные марши

Армейские трубы страны...

– Дорогой мой, – обрадовано перебил его я, да это же самые, – любимые мои стихи известного советского поэта Сергея Сергеевича Орлова. И мы, дополняя друг друга, вспомнили их полностью:

Когда это будет не знаю:

В краю белоногих берез

Победу девятого мая

Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши

Армейские трубы страны,

И выедет к армии маршал,

Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,

Какой там ударит салют,

Какие там сказки расскажут

И песни какие споют.

А мы-то доподлинно знаем,

Нам знать довелось на роду, -

Что было девятого мая

Весной в сорок пятом году.

А нам, студентам-фронтовикам, кому посчастливилось учиться на отделении журналистики сразу после окончания войны, а потом и работать на ставшем родным факультете, радостно сознавать, что в его развитии есть какой-то вклад и первых выпускников. От их имени хочется выразить большую благодарность не только нашим учителям, но и всем, с кем довелось работать многие годы, и сказать:

В книге все, чем жил, что видел,

С радостью ее дарю.

На судьбу я не в обиде,

Всех за то благодарю.

ИЗ КНИГ О ФАКУЛЬТЕТЕ

НАШ ПЕРВЫЙ ДЕКАН

Когда в сентябре 1947 г. Москва торжественно отмечала свое восьмисотлетие, в Московском университете началась подготовка журналистов. Удивительное, замечательное совпадение! Не раз и тогда, и в последующие годы мы не без гордости декламировали:

Столица отмечала день рождения,

Исполнилось ей ровно восемьсот,

А на филфаке новым отделением

Ознаменован был тот самый год!

Это удивительное совпадение позволяет нам и сегодня заявить: когда столице восемьсот пятьдесят, нам пол-века! Да, нашему родному факультету, родоначальником которого стало отделение журналистики, созданное на филфаке в 1947 г., исполнилось полвека. И в связи с этим мы с особым чувством благодарности вспоминаем организаторов отделения, его первых преподавателей доцента Ефима Степановича Ухалова (1895–1976) и Тимофея Ивановича Антропова (1905–1958). Ефим Степанович читал лекции по истории русской журналистики. Тимофей Иванович, работавший до прихода на факультет редактором "Советской Латвии", передавал студентам свой богатейший журналистский опыт.

Первым деканом факультета был назначен Евгений Лазаревич Худяков (1906–1964). Трудным путем шел он в журналистику. Его родители, крестьяне-бедняки села Секисовское (недалеко от Усть-Каменогорска), стремились дать сыну образование, очень жалея единственного в семье ребенка, так как от рождения у него не было кисти правой руки. Мальчику пришлось преодолевать дополнительные трудности при обучении даже в сельской приходской школе, а затем в училище, которое он закончил весьма успешно.

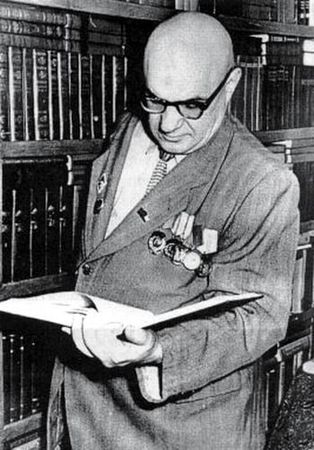

Первый декан факультета доцент Евгений Лазаревич Худяков

Друг его юности А.А. Афанасьев вспоминает: "Мы восхищались его домашней библиотекой, упорством, с которым он учился. А учился он всю жизнь..." После окончания Ленинградского комвуза поступил в Московский коммунистический институт журналистики, после войны окончил Высшую партийную школу.

Евгений Лазаревич рано начал заниматься журналистикой. Еще в юности сотрудничал в местных газетах Восточно-Казахстанской области, был членом литературного объединения "Звено Алтая", в создании которого принимал участие П.П. Бажов. Первые очерки и рассказы ЕЛ. Худякова появились в краевой газете "Советская степь". В 1928 г. в Усть-Каменогорской типографии отдельной книжкой был издан его рассказ "Поляна". Литературные способности начинающего журналиста были замечены. В 1931 г. Евгений Лазаревич становится редактором гурьевской "Рабочей правды", затем семипалатинской "Прииртышской правды". В это время выходят еще две его книжки "В борьбе за рыбу" и "Страницы былого".

С 1933 г. журналистская деятельность ЕЛ. Худякова связана с центральной печатью. В "Пищевой индустрии" он начинал литсотрудником, а в январе 1938 г. стал ее главным редактором.

Конец 30-х годов характеризуется дальнейшим развитием отраслевой печати. В 1940 г. появилась газета "Рыбная промышленность", и Евгений Лазаревич редактировал и это издание.

После Великой Отечественной войны Евгений Лазаревич стал известинцем: в 1948 г. вошел в редколлегию газеты, был заведующим экономическим отделом, ответственным секретарем, а с 1950 г. – заместителем главного редактора. С этого поста он и был направлен на факультет журналистики, став его первым деканом.

К моменту перехода на факультет Евгений Лазаревич имел не только богатый, более чем двадцатилетний опыт редакторской деятельности. Его перу принадлежали сотни статей и очерков, общее число которых превышает 500. Немало их напечатано в "Известиях", "Комсомольской правде", "Красной звезде", журналах "Советская печать", "Пропагандист" и в зарубежных изданиях. Имел он опыт и преподавательской деятельности на Центральных курсах редакторов газет и в Высшей партийной школе. В 1952 г. доцент Евгений Лазаревич Худяков возглавил кафедру партийно-советской печати факультета журналистики Московского государственного университета.

Более десяти лет Евгений Лазаревич руководил нашим факультетом. Его организаторские способности и доброжелательность создавали условия ддя развития кафедр, научного роста преподавателей.

В 1956 г. была основана факультетская газета "Журналист". В первом ее номере Евгений Лазаревич писал: "Весь факультет журналистики радуется выходу долгожданной учебной газеты "Журналист"... Она поможет факультету готовить квалифицированных мастеров газетного и редакционно-издательского дела".

В 1957 г. Евгений Лазаревич издал курс лекций по теории и практике печати, подготовил главу для учебного пособия, завершил книгу о М.И. Калинине – публицисте, под его редакцией вышло несколько методических пособий для студентов-заочников. Много сил он отдавал работе в оргбюро Московского отделения журналистов, Правлении Союза журналистов СССР, являлся членом редколлегии журнала "Советская печать". Неоднократно участвовал в международных семинарах во Франции, Польше, Венгрии, в совещаниях Международного общества журналистов в Будапеште. Евгений Лазаревич читал лекции журналистам в Алтайском крае, Казахстане, Приморье.

За плодотворную журналистскую и педагогическую деятельность Евгений Лазаревич неоднократно награждался орденами и медалями: в 1943 г. – орденом "Знак почета", в 1949-м – орденом Трудового Красного Знамени, в 1961-м – вторым орденом Трудового Красного Знамени.

В конце 1963 г. в связи с ухудшением состояния здоровья Евгений Лазаревич вынужден был обратиться к ректору МГУ с заявлением об освобождении его от обязанностей декана.

Прошло немногим более полугода, и Евгения Лазаревича не стало.

В том, что к своему полувековому юбилею факультет журналистики МГУ превратился в подлинный центр журналистской науки и журналистского образования в нашей стране, есть немалая заслуга и его первого декана Евгения Лазаревича Худякова, о котором мы вспоминаем с чувством глубокой признательности.

Полвека на Моховой (М.: Наука, 1997. С. 27–29)

ГЛАВНОЕ – ОТЛИЧИЕ В ЖИЗНИ

Первые выпускники факультета журналистики МГУ (а именно наш курс оказался первым) в дальнейшем достойно отличились на журналистском поприще. Рада Аджубей (Хрущева) несколько десятилетий была заместителем главного редактора журнала "Наука и жизнь". Видными журналистами-международниками стали Май Подключников, Олег Власов, Владимир Острогорcкий, Владимир Петушков. Успешно трудились в "Известиях" Елена Иванова и Римма Озерская. Заслуженным профессором Московского университета стала Виктория Ученова. А первым в этом ряду остается Алексей Иванович Аджубей – лучший из выпускников факультета.

...В сентябре 1947 г., вернувшись после демобилизации из Порт-Артура, я стал студентом отделения журналистики филологического факультета МГУ. Еще чувствуя себя фронтовиком и радуясь каждому мирному дню, с особым рвением приступил к занятиям.

...В 2002 г. факультет журналистики отметил полувековой юбилей. За это время в редакции газет и журналов, на радио и телевидение, в издательства пришло около 20 тысяч его выпускников. Полувековой юбилей факультета был отмечен весьма торжественно. Среди многочисленных гостей были и мои сокурсники, получившие журналистские дипломы в 1952 г. От их имени мне выпала честь передать выпускникам юбилейного года как эстафету сувенирные блокнот и ручку и прочитать стихотворение-пожелание:

Друзья, блокнот и ручку эту

Вручаю вам, как эстафету.

Успехов, острого пера

Во имя мира и добра!

Почетный выпускник факультета Алексей Иванович Аджубей,

редактор "Комсомольской правды" и "Известий"

Напутствуя выпускников журфака 2002 г., особо отметил, что им есть на кого равняться, что среди их предшественников много таких, кого знают не только в России, но и далеко за ее пределами. В числе первых, естественно, назвал Алексея Ивановича Аджубея.

...Уже в том далеком 47-м году он выделялся среди нас, одетых еще в военную форму, и внешним видом, и особой интеллигентностью. Как сейчас вижу его внутренне счастливым, вечно увлеченным всевозможными интересными идеями, предложениями, начинаниями. Помню, закончив первый курс, успешно сдав экзамены, собрались, чтобы поговорить о первой производственной практике, о предстоящих военных сборах. Весело шутим, вдруг наш первый "экспромтщик" Игорь Тарабрин громко произнес: "Пролетела сессия, нам сегодня весело". Кто-то тут же продолжил: "Позубрили много мы вдвоем". С легкой руки Алексея мгновенно дописали первую строфу: "Двадцать дней с охотою будем мы пехотою, а потом на практику пойдем".

Песня стала коронным номером на всех наших капустниках и даже на свадьбах, которых было немало. Самая первая – в общежитии на Стромынке. Ряды холостяков покинул Иванов Миша, наш самый знаменитый фронтовик. Самый знаменитый потому, что воевал вместе с народным героем Югославии Иосипом Броз Тито и был удостоен двух боевых югославских орденов...

К свадьбе готовились всем отделением. Тогда же, по предложению Алексея, решили вести обзоры "От свадьбы до свадьбы". Без "Обзора" не обходилась ни одна свадьба, в том числе и свадьба самого Алексея.

Она была не на Стромынке, не в московской квартире, а на лоне природы в дачном Подмосковье. Песен, стихов и тостов на ней было особенно много: не только третьекурсники-журналисты, но и многие филологи пришли поздравить Алексея и Раду Хрущеву, нашу сокурсницу, одну из лучших студенток и, как теперь добавили бы, – отличницу и комсомолку.

...Прошли годы. На одной из встреч с выпускниками журфака Алексей Иванович, главный редактор "Известий", вспомнил о студенческих годах. И вдруг, обратившись ко мне, попросил прочитать произнесенный на его свадьбе тост. Я растерялся, но Алексей просил так просто и душевно, что я, не без смущения, начал:

Много, много разных тостов есть,

Их, пожалуй, все не перечесть.

Далее говорилось о тостах в дни рождения, о новогодних и многих других и наконец о тосте для новобрачных. Как и на свадьбе, эти строки я прочитал торжественно:

Этот тост, как редкостный алмаз,

Дарим мы и дарят нам лишь раз.

В радугу, коль можешь, стих одень

В этот лучший в молодости день!

...С той встречи прошли десятилетия, но не меркнут в памяти счастливые годы студенчества. Помнятся и наши капустники, ставшие на факультете традиционными и открывшие некоторым из его выпускников путь на большую сцену, в актерский мир. Это и знаменитая актриса Ия Саввина, и главный режиссер театра "У Никитских ворот" Марк Розовский. Неоднократным лауреатом международных фестивалей становился наш ансамбль политической песни "Плакат", которым руководили Руслан Котенок и Эдуард Рытин.