Серию рассказов, в которых автор с юмором описывает всю свою жизнь, можно назвать документом эпохи: повествование охватывает период от смерти Сталина до наших дней. Валерий Трифонович был свидетелем землетрясений и цунами, работал на АЭС, ощутил на себе кризис в науке в 90-е годы прошлого века и тем не менее продолжает трудиться в научной сфере.

Все события, описанные в книге, имели место на самом деле, все фамилии участников подлинные.

Содержание:

-

О себе 1

-

Камчатка 1

-

Цунами 2

-

Дипломники 3

-

Лагутин 5

-

Выстрел 6

-

Грузия 8

-

Рейс 9

-

Канада 11

-

Опять Камчатка 11

-

Соединенные Штаты Америки 12

-

Греция 14

-

Под реактором 15

-

Юнга 16

-

Чехия 17

-

О моей семье 18

-

Послесловие 22

Валерий Левшенко

Приключения парня из белорусской деревни, который стал ученым

© ООО Издательство "Питер", 2017

© Левшенко В. текст, иллюстрации, 2017

О себе

Я родился 18 ноября 1946 года в поселке городского типа Хотимске, который находится в Хотимском районе Могилевской области Белоруссии. До 1750 года он назывался городом Радзивилловым в честь литовского князя Станислава Радзивилла.

После Великой Отечественной войны, когда многие дома были сожжены отступающими гитлеровцами и люди жили в землянках, этот поселок лучше было бы назвать деревней.

Школьные годы чудесные, однако иногда необходимо и машину из грязи вытолкнуть. 1959 год. Автор – третий справа

Улицы не были освещены и не имели твердого покрытия. Весной и осенью на них царила непролазная грязь. Зимой, когда метель наметала огромные сугробы, движение вообще замирало, а летом малейшее движение воздуха поднимало в воздух столбы пыли. Тогда нельзя было сказать, что это поселок городского типа.

Первый заасфальтированный тротуар появился около райисполкома в начале 60-х годов прошлого века. Он был длиной порядка 40 метров. Рабочие делали его вручную все лето, разжигая огромный костер и растапливая куски асфальта в большом котле. Отец говорил, что это напоминает ему Москву двадцатых годов – в то время он жил там в детском доме.

Я помню, как в марте 1953 года умер Сталин. Это был солнечный весенний день, на всех государственных зданиях были вывешены флаги с черными лентами. Я спросил у родителей, почему, но ответа не получил. Я был еще слишком мал и не понимал, что в то время люди боялись даже имя его произнести.

Надо сказать, что отец был единственным в районе человеком, который, работая агрономом в передовом колхозе "3-й Интернационал", получал не трудодни, а деньги. Он считался областным работником, делал в колхозе какие-то опыты, и из области ему переводили зарплату.

Что такое трудодни, я прекрасно уяснил, работая в начале 60-х годов в том же колхозе помощником комбайнера. Я был механизатором и зарабатывал на уборке 1,75 трудодня в день. Правда, и вкалывали мы с 6 утра до 8 вечера. В конце сезона, длившегося более двух месяцев, я получил полмешка ячменя и около 5 рублей. Деньги я быстро истратил, купив бутылку шампанского, которое в то время стоило 3 рубля с копейками, чтобы отметить мое удачное завершение работы. А куры довольно долго, недели две или, может, три, кормились заработанным мною зерном. Так что я хорошо знаю, что это за зверь – трудодень.

С друзьями. Я справа, 1960 год

Окончив школу, я поступил в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, а то, что было дальше, я попытался изложить в рассказах, которые вам и предлагаю.

Камчатка

После окончания МГУ по распределению я был направлен в Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта Академии наук СССР (ИФЗ АН СССР, теперь ИФЗ РАН). Там я делал дипломную работу, опубликованную в сокращенном виде в журнале "Zeitschrift fur geophisik" (ФРГ), правда, к моей фамилии добавились еще несколько. В то время это было обычным явлением, и меня нисколько не огорчало, ведь это была моя первая публикация. Институт в то время был элитарным, однако кому-то надо было и работать. Блатные девочки и мальчики не очень-то любили выезжать в экспедиции, особенно в длительные.

Институт в то время вел экспедиционную деятельность на Камчатке. Занимался прогнозом землетрясений. По определению известного сейсмолога Е. Ф. Саваренского, под прогнозом следует понимать предсказание места и времени возникновения будущих землетрясений с указанием их силы. Такие исследования проводились ИФЗ АН СССР при участии ВМФ СССР, поскольку считалось, что военные моряки могут выводить корабль в заданную точку Тихого океана с максимальной точностью. Тем более что у них была тогда новая радионавигационная система "Координатор".

Однако этой системой умели пользоваться очень и очень немногие. Штурманы обычно определяли положение корабля в океане с точностью до ±1 километра, пользуясь методом счисления или другими дедовскими методами. Проблема была решена путем размещения сотрудников на береговых задающих станциях, и во время выходов на работу в океан наши же сотрудники заменяли штурманов и самостоятельно работали с "Координатором".

Это принесло свои плоды. Точность выходов в точку составила ±50 метров. Сейчас, когда система GPS позволяет устанавливать положение объекта с точностью до метров, а то и сантиметров, наша точность представляется какой-то смешной и глупой. Но в то время, почти полвека назад, это была невероятная, сказочная точность. Бывалые морские волки говорили, что такую точность в принципе получить невозможно.

Проработав четыре года в круглогодичной экспедиции на Камчатке, я с огромным уважением относился к нашим сотрудникам, сумевшим одолеть эту систему. Мы бросали с корабля стандартные заряды весом 135 килограммов. В заданной точке они взрывались на глубине 90 метров. Сейсмический сигнал шел на пять береговых регистрирующих станций – это и называлось сейсмическим просвечиванием очаговых зон землетрясений, и по этим данным мы пытались сделать прогноз. Корабль уходил от берега на расстояние до 150 километров, за год мы сбрасывали порядка пятисот зарядов, и так из года в год. В общем, рутина. Все менялось где-нибудь под Новый год, когда команда стремилась на берег, а мы в океан – выполнять план. Скажу вам, это работа не для нервных: бросать заряды на полном ходу корабля, на обледеневшей палубе без поручней, да еще и в штормящем океане. Но чего не сделаешь ради науки!

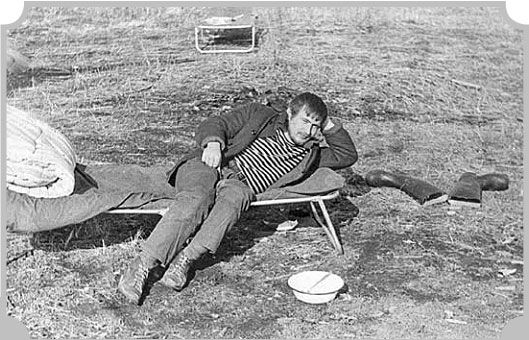

Камчатка. Автор этой книги, 1970 год

В конце 1971 года волновая картина на некоторых регистрирующих станциях изменилась, и по нашим предположениям это означало, что ожидается сильное землетрясение. Мы только не знали, когда оно произойдет. Оно случилось 24 ноября 1971 года.

И сегодня, даже если место определяется довольно точно, время землетрясения остается загадкой. 24 ноября я находился на нашей самой удаленной станции в поселке Жупаново, вблизи вулкана Карымский. Удар произошел утром, в 7 часов 34 минуты по местному времени, сильные толчки продолжались несколько минут.

В поселке в это время было уже довольно холодно, и мы лежали зашнурованными в спальных мешках. Ощущения от этих толчков были непривычными, быстро выбраться из мешков мы не могли и ожидали, что вот-вот наш домик рухнет. Но он устоял, видимо, строившие его люди понимали, что это может случиться, и интуитивно сделали его сейсмоустойчивым. Такие же устойчивые дома были в поселке у всех, поэтому жертв и разрушений не было.

Теперь я понял, почему в поселке нет кирпичных зданий. Я лежал у окна и, когда толчки уже стихли, увидел, как живший от нас через дорогу начальник местной сейсмостанции выбрасывает через окно на улицу своих малолетних детей. Да что он, практически все население поселка после землетрясения вело себя неадекватно.

Мы устали успокаивать людей и говорить им, что такое больше не повторится, хотя сами не были в этом абсолютно уверены. Люди шли к нам, потому что мы были единственными сейсмологами, да еще и работавшими по прогнозу землетрясений. Позже это событие назовут Петропавловским землетрясением, его магнитуда составила 6,9 балла. Это было очень сильное землетрясение, и оно оставило глубокий след в моем сознании.

Мысль о более дешевом и информативном способе прогнозирования этого природного явления заставила искать новые технологии. Дело оказалось довольно трудоемким, и потребовались не один десяток лет, многочисленные проверки и подтверждения, чтобы получить значимые результаты.

Читатель может спросить: а как это он мог заниматься теоретическими вопросами геофизики, проблемами конструирования и использования геофизической аппаратуры? Все просто: поначалу я учился на отделении общей математики механико-математического факультета, а затем на кафедре геофизики геологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где и получил хорошую базовую подготовку по математике, физике и геофизике.

В 60–70-е годы прошлого века механико-математический факультет МГУ готовил научных сотрудников по трем специальностям: математике, механике и программированию. Математики – элита факультета – трудились в области чистой математики, механики занимались прикладной математикой и теоретической механикой, а менее способные люди, набравшие при поступлении чуть меньше баллов, в то время учились и работали программистами. Кафедра геофизики геологического факультета МГУ готовила научных сотрудников для работы в области физики Земли, сейсмологии, а также для работы в организациях Министерства геологии.

Цунами

Сегодня немножко грустно: вспомнилась молодость, которая пролетела и больше уже никогда не вернется. Это время, когда ты полон сил и широко открытыми глазами смотришь в прекрасное будущее, не зная, что же реально тебя ожидает.

Я тогда на самом деле был полон сил, так как в университете занимался спортом: лыжами и боксом. Работал в спарринге с четырехкратным олимпийским чемпионом по боксу Борисом Лагутиным. Он приглашал меня в большой спорт, но я отказался. Считал и считаю, что поступил правильно. Каждому свое. Но насчет того, что интересного было в моей жизни, как-нибудь потом. Сейчас же еще одна история из далекой молодости. На всякий случай сообщаю, что в моих рассказах все до последнего слова правда.

В начале 70-х годов, работая на Камчатке, я был уже заместителем начальника круглогодичной экспедиции по науке. Экспедиция была довольно крупной – несколько десятков человек, и я считал, что все идет нормально. Во время описанных событий я находился на нашей самой удаленной станции в горах, в районе Кроноцкого залива. Со мной в это время на станции было еще два сотрудника – Арифметик и Осаул.

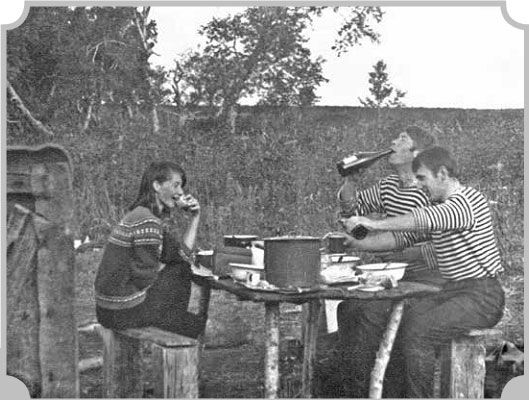

Камчатка, обед.

Слева направо: Л. Борисова, Осаул и я, 1971 год

6 ноября по рации мы получили приказ срочно перебазироваться на побережье залива, в Поселок, где для нас был оставлен пустой дом. Как объяснил мне начальник экспедиции, 7 ноября в 10 утра по местному времени на острове Амчитка в Алеутском архипелаге ожидается мощный подземный взрыв. Он должен спровоцировать землетрясение, а оно в свою очередь вызовет волну цунами, которая может достигать высоты в несколько десятков метров. И все это делалось американцами для того, чтобы сорвать праздничные мероприятия в Петропавловске-Камчатском, которые были намечены на это же время.

Камчатка, после охоты.

Я и Арифметик (В. Богданов) слева, 1971 год

Нас выбрали потому, что мы были ближе всех к этому острову. В случае появления волны цунами необходимо было немедленно по рации сообщить об этом руководству экспедиции. Такую информацию передал нам начальник экспедиции по рации после сеанса радиосвязи со всеми станциями. Естественно, со связи никто не уходил, все были в курсе, но только я имел право задавать вопросы.

Тогда у меня никаких вопросов не было. Все было ясно и понятно. Вопросы появились сейчас, но ответить на них некому, ведь прошло столько времени. Итак, в случае возникновения волны цунами мы должны были немедленно по рации проинформировать об этом руководство экспедиции.

Получив разъяснения от начальства, мы стали готовиться к перебазированию. Обычно перемещение станции на другую точку проводилось вертолетами, но в этом случае, учитывая срочность и близость места, всего 12 километров, решено было использовать трактора. К вечеру с пограничной заставы, расположенной на побережье вблизи Поселка, пришли два гусеничных трактора, и мы всю ночь спускались вниз вместе примерно с 1,5 тонны имущества. Правда, один трактор был потерян, упавшей березой ему снесло кабину и что-то там повредило, но тракторист остался жив. Учитывая те дороги, ночь, камчатские залесенные горы, это было не очень высокой ценой, и начальник заставы впоследствии к нам претензий не имел.

К утру мы были в Поселке. Быстренько развернули станцию, наладили связь и доложили в Петропавловск, где на базе находилось наше руководство, о своей готовности. Около 10 утра по улице прогрохотал трактор – это жителей Поселка эвакуировали на более высокое место. Необходимо отметить, что Поселок был расположен в долине, на берегу Кроноцкого залива. В 1959 году после землетрясения на него обрушилась мощная волна цунами, и тех, кому повезло выжить, агитировать было не нужно.

Итак, Арифметик залез с биноклем на крышу дома, чтобы сообщать нам о цунами, Осаул отвечал за проявление записи, а она тогда велась на высокой скорости на рулонную фотобумагу, причем одна работа (так назывался взрыв) занимала не больше минуты записи, а это 10–15 метров бумаги, проявление которой в экспедиционных условиях было делом непростым. Ну а на мне остались аппаратура и связь, никто ведь не освобождал нас от необходимости вести запись, тем более что в приказе значилось – бумагу не жалеть.

Было солнечно и страшно, ведь мы понимали, что о нас и не подумали, а мы знали о событиях 1959 года. Но работа есть работа, и после бессонной ночи мы делали все, что требовалось, для хорошего ее выполнения.

Все время мы слышали звук дизелей местной электростанции. Однако после того как прошел трактор, они неожиданно замолчали. Видимо, закончилось горючее, поскольку персонал также был эвакуирован. И наступила тишина. На океане был штиль, и только небольшие волны накатывались на берег. Наша аппаратура и рация работали на аккумуляторах, поэтому отсутствие электричества нам никак не мешало.

Примерно в 10 часов 1 минуту световые индикаторы – "зайчики" на гальванометрах, до этого писавшие прямые линии, – "забегали": на датчики пришел сейсмический сигнал от взрыва. У нас не было времени на переживания, нужно было заниматься регистрацией сигнала. И это было хорошо. Через некоторое время Арифметик прокричал с крыши, что волна на океане не больше метра, о чем тут же мы и сообщили на базу. Уф, господа, фокус у вас не получился.

На следующий день прилетел вертолет, у нас забрали запись этого события, и больше я никогда ее не видел. А тогда было 7 ноября, праздник, и после такого стресса мы, естественно, "развязались". Но это уже, как говорит господин из телевизора, совсем другая история.