Начнем с "Нептунова общества".

В 1680-е годы во время потешных боев формировалось объединение близких по духу людей, где статусное положение не играло роли, главным было деятельное участие и отказ от низкопоклонничества и чинопочитания.

В группу входили, помимо царя, конюхов, стряпчих, военные специалисты и инженеры.

После Стрелецкого бунта Петр начинает посещать Немецкую слободу, часто бывая у Ф. Лефорта и П. Гордона. Франц Лефорт, которого исследователи в наше время называют "человек-праздник", действительно славился своей гостеприимностью и умением организовать любое застолье. В общении с молодым монархом он увидел искренний интерес к повседневной жизни иностранцев, обитавших в Немецкой слободе, а главное, желание изменить быт русских людей, отличавшийся косностью и патриархальностью.

Нельзя сказать, что застольям отводилась второстепенная роль в налаживании близких контактов. А поскольку Петр Алексеевич старался все делать в форме игры, застольные встречи превращались в "Нептуновы потехи", в отличие от "Марсовых потех", как именовались военные походы. Существование "Нептуновых потех" и дало повод говорить о "Нептуновом обществе" - некоем тайном объединении, на котором якобы решались главные проблемы государства. На самом деле эти собрания были обыкновенными застольями, при этом довольно массовыми, по нашим теперешним представлениям. В своих письмах брату Ами Франц Яковлевич Лефорт сообщает, что он собирал порядка двухсот человек на такие праздники. Именно по этой причине он строит новый дом с огромным залом для торжеств в Немецкой слободе, а в 1697 году, перед отправкой Великого посольства в Европу, Петр I распорядился выстроить на берегу Яузы дворец в подарок Лефорту. Убранство парадного зала этого дворца в изображении с гравюры А. Шхонебека дает представление о массовости проводимых там "мероприятий".

11 февраля 1699 года состоялось шутовское освящение дворца Лефорта. Вот как это действие описал И. Корб: "Мнимый патриарх со всей толпой своею веселого клира освятил с торжественным празднеством в честь Вакха дворец, выстроенный на царский счет, который покамест именуется Лефортовым; шествие в этот дворец направилось из дома полковника Лимы. Что патриарх присвоил себе именно этот почетный сан, свидетельствуют его одеяния, подобающие первосвященнику: на его митре красовался Вакх полной наготой, напоминающий глазам о распутстве; украшениями посоха служили Купидон и Венера, так что сразу было известно, какое стадо у этого пастыря. Одни несли большие чаши, наполненные вином, другие - мед, третьи - пиво и водку, верх славы пламенного Вакха. Так как в силу зимней стужи они не могли венчать чело свое лаврами, то несли чаши, наполненные высушенным в воздухе табаком. Зажегши его, они обошли все углы дворца, испуская из дымящихся уст весьма приятный запах и угодное Вакху курение. Положив поперек одну на другую две трубки, привычкой втягивать дым из которых тешится даже самое небогатое воображение, комедийный архиерей совершил торжество освящения. Кто поверит, что составленный таким образом крест, драгоценнейший символ нашего искупления, является предметом посмешища?"

Пиршество продолжалось долго, причем его участникам "не позволялось уходить спать в собственные жилища. Иностранным представителям отведены были особые покои и назначен определенный час для сна, после которого устраивалась смена, и отдохнувшим надо было в свою очередь идти "в хороводы и прочие танцы"".

Собрания происходили во дворце Лефорта 16, 19 и 22 февраля до начала его смертельной болезни. Больше того, Б. И. Куракин утверждает, что в доме генерала происходило "пьянство великое", а поскольку Лефорт держал открытый стол, постоянно встречая гостей, выпивки там происходили ежедневно. Очевидно, различные утверждения, что эти собрания носили тайный характер, не имеют под собой почвы.

Лефорт скончался 2 марта 1699 года, и его дворец был подарен А. Д. Меншикову, при котором продолжались увеселения. Естественно, этот дом никакого отношения к Брюсу не имел, однако в одной из передач цикла "Искатели", посвященной тайнам Лефортовского дворца, именно Брюс заменил Лефорта в качестве организатора собраний "Нептунова общества". Это доказательно опровергается фактами биографии, интересами и занятиями Якова Вилимовича.

В марте 1699 года Брюс разъясняет Петру способ наблюдения за солнечным затмением, советует, какую выбрать избу, как наладить зрительную трубу, "…чтоб можно трубку на все стороны поворотить…", а 29 июля того же года он посылает Петру письмо с описанием инструмента для определения высоты Полярной звезды. В том же июле 1699 года он вместе с Адамом Вейде работает над составлением воинских артикулов, а затем сообщает Петру о присылке ему краткого описания законов шотландских, английских и французских о наследовании, а также материалы, "которые были у агленскаго короля у артиллерии на войне и во всем миру, такожды о их жалованьи поденном в войне и о годовом во время мировое".

Фактически Я. В. Брюс привез из Англии для Петра документы, которые стали вскоре основой для будущих преобразований. Кроме того, занятия астрономией становятся одним из главных увлечений сподвижника Петра. Именно в 1699–1701 годах происходит окончание строительства здания Сухаревой башни, которая приспосабливается под учебно-просветительское учреждение и обсерваторию. Поэтому работами по переоборудованию Сухаревой башни Брюс активно занимается именно в этот период. Ни о каких собраниях "Нептунова общества" в Сухаревой башне речи быть не могло. Мало того, работать в оборудованной им обсерватории Брюсу было просто некогда. Его деятельность была связана с военными походами и производствами, которые проводились далеко от Москвы, и к обсерватории на Сухаревой башне он, к сожалению, более не имел никакого отношения.

Кроме того, что Брюса в легендах ошибочно называют первым директором школы математических и навигацких наук, утверждается и то, что он работал в обсерватории, занимаясь астрономическими наблюдениями и астрологическими предсказаниями, хранил там "черные отреченные книги", колдовал и даже держал там железного дракона, однажды им прирученного. Уверен, нет смысла отвечать на эти нелепости, которые и появились только благодаря ограниченному сознанию русских обывателей, верящих во всякого рода чудеса и небылицы. Обидно, что по инерции, подчиняясь "общему мнению", эти нелепости в своих исследовательских работах высказывали самые разные ученые в XIX и XX веках. А уж в нашем, XXI веке эти нелепости достигли такого масштаба, что со страниц книг и с экрана телевизора звучит самая разнообразная информация о пребывании Брюса в Сухаревой башне, о занятиях его разными магическими действиями, предсказаниями. Договорились до того, что утверждают, будто место, где стояла Сухарева башня, обладает каким-то особенным силовым полем и является аномальной зоной. При этом элементарная неграмотность авторов этих измышлений, литературных и телевизионных редакторов, готовых дать любую сенсационную информацию, приводит к тому, что местом этим называется парк на Сухаревской площади, точнее, то место парка, где в 1996 году в ознаменование 300-летия Военно-морского флота России был установлен закладной камень, на котором написано, что здесь стояла Сухарева башня, в которой с 1701 по 1715 год размещалась школа математических и навигацких наук. Так вот авторы данных измышлений и иже с ними даже не подозревают, что здание стояло совсем не там, где был установлен камень, а метров на двести восточнее, на пересечении современного Садового кольца со Сретенкой и проспектом Мира (бывшая улица Мещанская), поэтому замерять энергетику и говорить об аномалиях нужно там, где сейчас существует подземный переход на Сухаревской площади.

Однако упорно распространялась информация о тайных книгах, хранящихся в Сухаревой башне, о подземных ходах, которые от этого здания идут к Брюсовым домам.

В частности, благодаря этим измышлениям дом на проспекте Мира, 14, построенный во второй половине XVIII века, упорно называли "Домом Брюса". Поводом для такого рода информации стала находка, сделанная в начале 1920-х годов исследователями, членами краеведческой комиссии "Старая Москва", которые при обследовании этого здания определили, что из подвального помещения дома идет подземный ход в сторону Сухаревской площади. И по аналогичной схеме связали этот дом с Брюсом, посчитав, что именно он такой ход сделал между Сухаревой башней и этим зданием. И снова причиной такого нелепого предположения стали легенды о Сухаревой башне и Брюсе.

Не могу не сообщить дорогим читателям, что в упомянутом доме на проспекте Мира в настоящее время работает удивительный музей, - государственное учреждение культуры Москвы "Садовое кольцо", - представляющий историю Мещанского района Москвы и выступающий организатором общественного фонда по возрождению Сухаревой башни. В музее трудятся удивительные люди во главе с его руководителем Ольгой Эдуардовной Ивановой-Голицыной, человеком, болеющим за дело возрождения легендарной московской красавицы.

Еще одно место, согласно легендам связанное с Брюсом, находилось в Немецкой слободе на Вознесенской улице (современная улица Радио), близ Горохового поля. Это место "проживания" Брюса часто фигурирует в разных повествованиях о Якове Вилимовиче. Поскольку на Вознесенской улице в лютеранской кирхе Святого Михаила было его захоронение, считается, что его дом находился рядом с кирхой. И, несмотря на то что ни кирхи, ни дома, ни могилы не сохранилось, "дух Брюса продолжает незримо витать над этими местами, простирая свое влияние и на Басманную слободу, и на Красное село, и даже на Лефортово". Это цитата из вступительной статьи В. М. Боковой к книге "Московские легенды". Здесь же исследовательница сообщает: "Еще в эпоху романтизма русские литераторы учуяли явственный запах чертовщины, веявший в этих местах. Антоний Погорельский развернул здесь действие двух фантастических повестей - "Исидора и Анюты" и "Лафертовской маковницы". На Басманной, до переезда на Никитскую, жил пушкинский гробовщик.

Впоследствии традиция была продолжена и завершена блестящей фантасмагорией А. В. Чаянова "Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником X. и иллюстрированные фитопатологом У.".

Фантасмагория Чаянова была написана уже в 1920-е годы, когда появился новый всплеск интереса к Брюсу как колдуну и чернокнижнику.

Сюжет повести незамысловат. Речь идет о графе, светском льве, любителе карточной игры, ловеласе, жившем в конце XVIII века, когда "в кусковском театре блистала Прасковья Жемчугова".

По сюжету главный герой однажды оказывается у дома на Разгуляе - современное здание на углу начала Доброслободской и Спартаковской улиц. Здесь у него происходит неожиданная встреча с графом Брюсом - дряхлым стариком "в мундире петровских времен, увешанном звездами и орденами и с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч". Оказалось, "что он более пятидесяти лет не видал ни одного живого человека, и в то же время оказывалось, что он доподлинно знает всю подноготную о всех знакомых и друзьях Бутурлина лучше, чем сам Федор".

Во время нескольких встреч с Брюсом происходят разные фантастические вещи, которые ошеломляют Бутурлина. А во время одной из встреч в неурочное время дряхлый старик произносит такую фразу: "Не осуди старика, голубчик Федор Михайлович, за плохой прием… отпустил я сегодня своих покойников на Ваганьково в могилках отдохнуть… Легко ли мертвому человеку здесь денно и нощно кости свои гнуть…"".

Реальная легенда: как летом замораживать пруды

Это "незамысловатая" легенда о том, как "Брюс взмахнул волшебной палочкой" и на глазах изумленных гостей произошло чудо - пруд превратился в ледяной каток, а гостеприимный хозяин пригласил присутствующих кататься на коньках.

Человеком, который взялся за научное обоснование этой истории, является доктор технических наук, профессор кафедры гидротехнических сооружений МГСУ Вячеслав Васильевич Малаханов.

В 2006 году, выступая в Глинках на Брюсовских чтениях, В. В. Малаханов рассказывал: "В 1982 году мы вместе с моим шефом - выдающимся советским гидротехником профессором Слизским приехали в санаторий "Монино", и прекрасный экскурсовод рассказала нам об этом сподвижнике Петра I.

Одна из легенд в изложении экскурсовода звучала таким образом: "Брюс летом пригласил гостей сюда, в усадьбу, и они перед обедом гуляли по красивому парку, и желающие могли покататься на лодках по прекрасному пруду. А после обеда, вечером, Брюс пригласил гостей снова выйти в парк. Брюс был выдающимся создателем фейерверков. И если даже Брюс попадал в опалу, Петр обязательно его возвращал к себе, потому что лучше фейерверк никто не мог придумать. И вот когда гости вышли, он взмахнул палочкой и засверкал фейерверк. Все ахнули, он взмахнул палочкой во второй раз, и все увидели, что пруд покрыт льдом. Брюс пригласил всех гостей покататься на коньках".

Мы почесали затылки после этого рассказа и решили, что волшебная палочка тут ни при чем. Этот рассказ заинтересовал меня профессионально. Я задал себе такой вопрос: а вот если бы меня попросили сделать такой аттракцион, как бы я мог эту задачу решить?

Уверяю вас, для меня это была очень сложная задача, а сейчас ее решают студенты-первокурсники, которым я читаю введение в специальность. Если точно сформулировать задание, оно решается просто, детским образом.

Для того чтобы реально осуществить такой аттракцион, нужен пруд (а лучше два).

Такой аттракцион нужно хорошо подготовить, как и любой фокус. Начинать надо зимой, примерно в это же время года, как и сейчас, в конце зимы. Пруд сейчас в усадьбе практически спущен, и под ним воды примерно 50–60 сантиметров. При суровой зиме такой лед может промерзать до дна. Если зима мягкая, то лед нужно наваривать, как наваривают катки, поливают водой, и нужную толщину можно гарантировать.

Весной лед нужно защищать с помощью теплоизоляции, покрыв его опилками, лапником, холстиной, можно торфом присыпать, то есть положить всё, что обладает теплоизолирующим свойством.

Это решение мне пришло, когда я повез на родину, в Забайкалье, сына. И вот когда мы прибыли на место, то я рассказал ему, что на этой станции раньше был ледопункт. Раньше ведь не было вагонов-рефрижераторов, а были вагоны-холодильники, которые имели двойные стенки, куда и забивали лед, и летом скоропортящиеся продукты возили в таких холодильниках. Поэтому через каждые 800–1000 километров этот лед таял, и на определенной станции заново загружали лед. К своему счастью, я родился как раз именно на такой станции. Конечно, когда ты идешь в июле, в жару 35 градусов, с Монголии дуют горячие ветры, то хочется вопреки запретам взрослых забраться в такой ледник, наколоть льда и подержать его во рту. Это было мороженое моего детства. Когда я сыну все это рассказал, стала понятна идея намораживания и сохранения льда. Она ведь так просто решается. Этот лед хранили в жару до сорока градусов в Забайкалье весь сезон.

Потом уже я узнал, что в Малороссии и в Украине специально наращивали такой лед и создавали своеобразные холодильники. Это было в XVI–XVII веках. Потом эта традиция была утеряна.

Итак, для того, чтобы осуществить этот аттракцион, нужно наморозить лед, сохранить его, покрыв его чем-то… И на день рождения Брюса (1 мая по старому стилю) это вполне реально осуществить. В день приезда нужно зачистить лед, хорошо его подготовить, а с утра нужно покрыть его водой. Это можно сделать либо из вышележащего пруда, либо с помощью ручья, подпитывающего пруд. Естественно, должна быть перегородочка, которая будет удерживать воду. И вот когда гостей надо удивить неожиданным фокусом, на глазах гостей Брюс взмахивает волшебной палочкой, перегородочка убирается и вода стекает, уходит с поверхности льда. То есть пруд на глазах у гостей становится ледяным.

Несколько таких вариантов можно привести, и все это вполне реально. Я, скажем, могу предложить три-четыре таких варианта, студенты предлагают еще больше. Так что вполне это может быть не легенда, а фокус, который Брюс продемонстрировал своим гостям. Тем более сегодня прозвучала информация о том, что в 1707 году Брюс переправлял через Вислу зимой артиллерию. При этом он обязательно создавал искусственные мосты, то есть тонкий лед наваривал, с тем чтобы тяжелые орудия можно было бы перевезти на другую сторону реки.

Так что легенда легендой, но ее вполне можно реализовать".

В качестве комментария отмечу, что легенда о замораживании прудов действительно выглядит довольно реальной и вполне исполнимой, зная возможности Брюса. Однако пока эта информация остается легендой, поскольку каких-либо реальных подтверждений в виде воспоминаний современников Брюса или даже легкого упоминания о таких "фокусах" Брюса нигде не приводится, а значит, подтвердить, что Брюс на самом деле проделывал такие опыты, нельзя.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Список иноземцев, нанятых на русскую службу в 1647 году

Роман Брюс. Бюст восстановлен по черепу

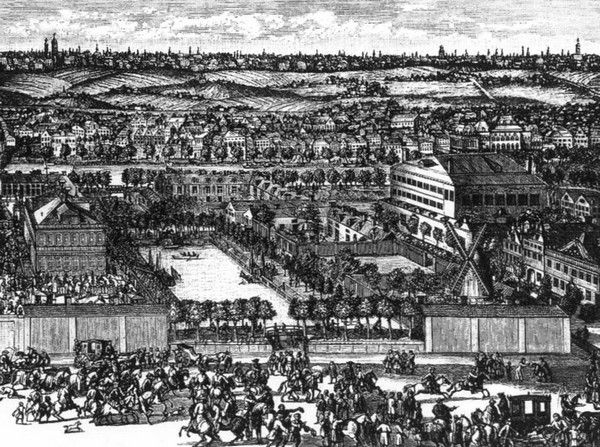

Немецкая слобода в Москве в начале XVIII века

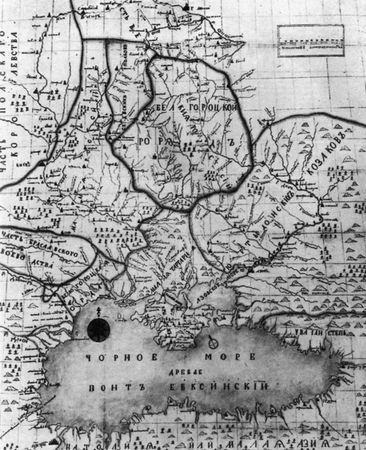

Карта Юго-Западной России. Первая половина XVIII в. Копия с карты XVII в.

Петр I. Портрет работы художника Г. Неллера. 1698 г.

Франц Лефорт. С гравюры П. Шенка. 1698 г.

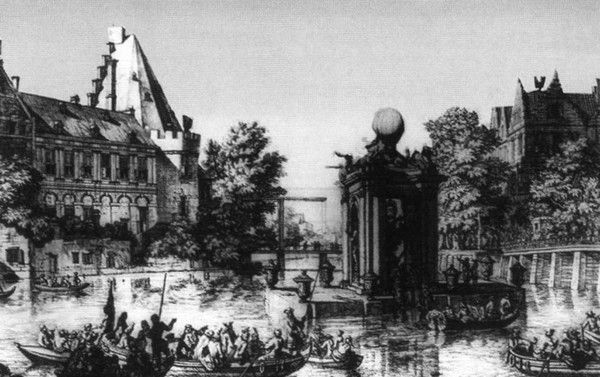

Встреча Великого посольства в Амстердаме в августе 1697 года

Титул книги В. Босса

Сухарева башня