С обстоятельным докладом выступил первый заместитель начальника Тыла МО СССР генерал-полковник Ф. М. Малыхин. Он отметил, что за последние годы проделана значительная работа по совершенствованию материального обеспечения войск, улучшению качества питания и бесперебойному снабжению военнослужащих всеми видами довольствия.

Однако в деятельности службы продовольственного снабжения, отметил генерал-полковник Малыхин, есть еще ряд недостатков. Они касаются экономической работы, планирования и организации снабжения войск продовольствием, хранения и использования продуктов и имущества.

После доклада развернулись прения. Участники совещания поделились своими мыслями о дальнейшем улучшении материального обеспечения войск и торгово-бытового обслуживания личного состава.

В заключение выступил Маршал Советского Союза Баграмян. Он сказал:

- У нас имеются все возможности, чтобы организовать высококачественное и разнообразное питание солдат и матросов. На довольствие войск поступают продукты хорошего ассортимента и высокого качества, кухни-столовые в воинских частях оснащены современным технологическим оборудованием. Значительно увеличилась емкость продовольственных складов и холодильников, улучшилась работа военных совхозов, подсобных и прикухонных хозяйств, обеспечивающих войска мясом, картофелем, овощами, молоком и другими продуктами.

Глубоко проанализировав работу службы продовольственного снабжения, он вскрыл причины недочетов и указал пути их устранения:

- К сожалению, некоторые офицеры недооценивают значение экономической работы, не проводят экономического анализа и технико-экономических расчетов. На базах и складах иногда находится много излишнего имущества и продовольствия. Все это зачастую лежит без движения и портится, загромождает хранилища, а их в некоторых округах и на флотах еще недостаточно.

Мы слабо разъясняем личному составу тыла, что при хорошо поставленной экономической работе можно добиться значительной экономии денежных средств и материальных ценностей. Долг всех руководителей тыла - по-боевому взяться за вопросы экономии, упорно и целеустремленно вести эту работу.

Борьбе за строжайший режим экономии необходимо придать массовый размах и конкретность. Вместе с тем следует вооружить кадры тыла военно-экономическими знаниями, учить их правильно оценивать экономическую эффективность проводимых мероприятий, больше популяризировать положительный опыт, делать его достоянием всех работников тыла.

- Хорошо организованное питание, - подчеркнул в своем выступлении Баграмян, - один из важных факторов в формировании здорового политико-морального состояния личного состава и крепкой дисциплины. Для этого нужно установить строгий повседневный контроль за качеством приготовляемой пищи и соблюдением санитарно-гигиенических требований. Войсковые хозяйственники, прежде всего работники службы продовольственного снабжения, призваны постоянно улучшать специальную подготовку поваров, систематически обобщать и внедрять передовой опыт.

В округах и на флотах имеется большое количество продовольствия и имущества. Для хранения этого народного достояния необходимо создать нормальные условия. Однако не во всех округах и на флотах уделяется достаточное внимание строительству и ремонту складов, холодильников, кухонь-столовых. Недопустимо такое положение, когда на местах объекты тыла строятся в последнюю очередь, отпускаемые денежные средства на эти цели осваиваются не полностью.

Начальник Тыла МО обратил серьезное внимание участников совещания на необходимость укрепления материальной базы, на то, чтобы строить столовые только по типовым проектам, создавать такие склады и холодильники, которые отвечали бы современным требованиям.

Сейчас очень важно обеспечить закладку на зимнее хранение картофеля и овощей. Необходимо добиться полного выполнения планов заготовок, шире использовать прогрессивные методы хранения, накопленные в народном хозяйстве. Следует организовать смотры готовности к зиме столовых, складов и других объектов тыла, чтобы с наступлением зимы каждая часть, каждый корабль сохранили такую же высокую боевую готовность, имели такие же хорошо устроенные бытовые условия, как и летом.

Необходимо повысить личную подготовку руководящего состава тыла. Бывают случаи, когда офицеры, занимающие руководящие должности, не знают основных законоположений по той или иной службе, поэтому руководят неконкретно. Чтобы правильно руководить тылом, нужно хорошо знать работу всех его служб, особенности хранения материальных средств, правила их эксплуатации и расходования.

Многие из перечисленных недостатков в работе службы продовольственного снабжения относятся и к другим службам тыла.

Надеюсь, наше совещание послужит делу дальнейшего улучшения материального обеспечения войск и обслуживания личного состава, тем самым еще выше поднимется боевая готовность наших вооруженных сил.

* * *

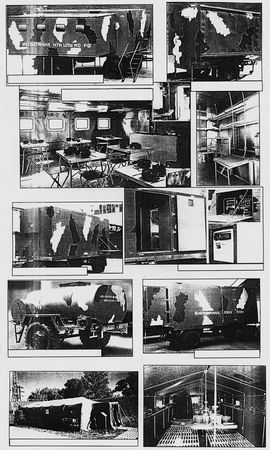

Советская Армия получила ряд новых образцов техники: хлебопекарную печь ПАХ-45, предназначенную для укомплектования полевых автохлебозаводов армейского и фронтового звеньев, подвижную мельничную установку (ПМУ) производительностью 10 т муки и передвижную механизированную крупорушку (ПРК) производительностью 2,5–4 т в сутки.

В это же время полевая механизированная хлебопекарня дивизии была переименована в полевой механизированный хлебозавод (ПМХ), который оснащался хлебопекарными печами ХПК-50, тестомесильными агрегатами ТМ-3 и формовочными машинами ФМ-50. Весь технологический процесс по выпечке хлеба был механизирован. Производительность ПМХ составляла 10–12 т хлеба в сутки. Происходило совершенствование и других средств службы: завершена реконструкция полевого мясопункта, принят на снабжение комплект передвижной мастерской по ремонту мехагрегатов службы (ПРМП), созданы новые образцы походных кухонь (типа КП-2–48, КП-2–49), макаронной установки (УМ-2,5). В середине 1950-х годов появились малогабаритные кухни типа МВК-50 и столовая типа ПКС-2М.

Напряженное положение с продовольственными ресурсами в стране вызвало необходимость жесткой централизации снабжения войск основными видами продовольствия. Это выражалось, прежде всего, в контроле за назначением и расходованием лимита продовольственных пайков.

На основе опыта ряда тыловых и специальных учений было разработано и введено в действие Положение о продовольственном и фуражном снабжении Советской Армии и ряд других руководящих документов по продовольственной службе.

ВСЕ ДЛЯ МАНЕВРЕННЫХ, ДИНАМИЧНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии с новым порядком распределения ресурсов в народном хозяйстве страны квартальное планирование отпуска продовольствия вооруженным силам было заменено годовым.

Вместо лимита пайков назначались фонды продовольствия на год с разбивкой по кварталам и корректировкой по конкретным периодам, связанным с реальным положением войск в мирное и военное время. Изменился и порядок поставки продовольствия. Если до 1955 года поставщиками являлись в основном сбытовые организации соответствующих отраслей пищевой промышленности, то с 1955 года фондодержателем и поставщиком значительного перечня продуктов стало Министерство торговли СССР. Одновременно совершенствовались взаимоотношения поставщиков и довольствующих органов продовольственной службы.

Относительно небольшая часть потребности армии и флота в картофеле, овощах и молоке покрывалась за счет производства их сельскохозяйственными предприятиями Министерства обороны и прикухонными хозяйствами воинских частей. Продукция прикухонных хозяйств использовалась для улучшения питания в войсковых столовых и частично направлялась на плановое обеспечение личного состава.

В большинстве воинских частей завершилось оборудование столовых, которые имели необходимые производственные, вспомогательные, бытовые и технические помещения.

Появилась необходимость в разработке новых норм суточного довольствия на военное время. Наличие таких норм - одно из условий высокой боевой готовности вооруженных сил. Нормы довольствия разрабатывались с учетом большого морального и физического напряжения военнослужащих в условиях ведения высокоманевренных боевых действий с применением оружия массового поражения.

С 1958 года проводилась постоянная работа по совершенствованию действующих пайков. Так, структурное улучшение солдатского пайка велось поэтапно, за счет увеличения норм мясных, рыбных продуктов, сахара, замены части хлеба из муки обойной помолами сортовыми.

С 1 октября 1958 года для экипажей самолетов реактивной авиации к основным нормам установлена выдача дополнительного пайка. Введен аварийный запас для обеспечения экипажей самолетов на случай аварий и вынужденных посадок.

С 1 января 1960 года в норму солдатского пайка введено 10 г масла коровьего, а количество сахара увеличено до 45 г.

В 1961 году дополнительно введены нормы суточного довольствия для:

- детей военнослужащих, ИТР, рабочих и служащих, находящихся в интернатах при школах советских войск за границей;

- личного состава торпедных катеров;

- ИТР, рабочих и служащих плавающего состава вспомогательных судов ВМФ и базовых средств ВМФ;

- водолазов и глубоководников;

- пограничников;

- экипажей подводных лодок с учетом типа энергетической установки.

В 1963 году увеличена норма сахара до 67 г.

В 1965 году норма концентрата киселя доведена до 30 г (или до 20 г фруктов сушеных).

В 1966 году увеличена норма макаронных изделий до 40 г.

В 1967 году по норме солдатского пайка 400 г хлеба из муки пшеничной 2-го сорта заменено тем же количеством хлеба из муки 1-го сорта. Увеличены нормы масла коровьего до 20 г и сахара до 65 г.

* * *

Появление новых средств поражения предъявило повышенные требования к организации снабжения вещевым имуществом.

Возрастание роли вещевого снабжения в общей системе материального обеспечения войск в условиях применения средств массового поражения было обусловлено необходимостью усиления защитных средств военной одежды и обуви, а также разнообразием и сложностью природно-климатических условий вероятных театров военных действий, которые требовали избирательно-конкретного обеспечения войск предметами вещевого имущества.

Определяющим фактором увеличения потребности в вещевом имуществе стала возросшая вероятность его потерь. Результаты расчетов, проведенные на многих учениях, показали, что общие потери вещевого имущества за период фронтовой наступательной операции могут составить до 30 % фактической численности войск. Это обстоятельство потребовало отказаться от традиционного порядка периодического и сезонного обеспечения войск и перейти на непрерывное, массовое, срочное и комплектное снабжение. В связи с этим появилась необходимость в разработке вопросов организации массовой замены зараженного вещевого имущества и специальной его обработки, а также пополнения израсходованных запасов. С этой целью для действующей армии были установлены повышенные размеры запасов вещевого имущества.

Создание Ракетных войск стратегического назначения, войск ПВО страны потребовало от Багратиона не просто увеличения объема и расширения номенклатуры, а создания принципиально новых видов вещевого имущества - специальной и защитной одежды, без которой невозможно было обслуживать ракетную и другую специальную боевую технику.

Органы вещевого снабжения осуществляли планирование распределения имущества, проводили заготовки, накапливали запасы и обеспечивали их хранение и освежение, руководили хозяйственной деятельностью подчиненных учреждений. В своей практической деятельности органы вещевого снабжения взаимодействовали с мобилизационными органами, штабом и другими службами тыла по вопросам: обеспечения мобилизационного развертывания войск и тыла; специальной подготовки службы; строительства, эксплуатации и ремонта складов, войсковых бань и прачечных, мастерских и обеспечению топливом; выделения транспорта и организации перевозки учреждений службы; финансирования и порядка расчетов за местные заготовки, ремонт и другие услуги различным организациям и ведомствам народного хозяйства.

В 1956 году создается механизированная госпитальная полевая прачечная МГПП, а через два года войска обеспечиваются новой мастерской химической чистки обмундирования ПМХО на базе экстрационной машины "Перун".

В 1958 году приказом министра обороны СССР № 70 была введена новая форма одежды. На снабжение генералов и офицеров вводились открытые кители и мундиры с рубашками, парадно-выходные шинели стального цвета. Значительно улучшилась форма одежды для рядового и сержантского состава, проходящего службу за границей, в частях Московского гарнизона и в особо холодных районах. Началось массовое обеспечение войск новыми предметами вещевого имущества: плащ-палатками, маскировочными костюмами, специальными образцами защитной одежды и снаряжения. Значительно возросла роль банно-прачечного обслуживания войск и ремонта вещевого имущества.

В этом же году была установлена единая форма парадно-выходного, повседневного обмундирования для офицеров, старшин сверхсрочной службы, а также полевое обмундирование для генералов. Преимуществом этой формы явилась взаимозаменяемость парадного мундира и повседневного кителя. По цвету, качеству и покрою они были одинаковы.

Новая форма выгодно отличалась от старой и качеством тканей. Для ее изготовления предусматривались камвольные чистошерстяные и полушерстяные ткани, которые имели более нарядный внешний вид.

С 1 июля 1960 года маршалам, генералам, адмиралам и офицерам в летнее время вне расположения части при повседневной форме одежды было разрешено носить верхнюю рубашку с мягкими погонами без кителя с брюками навыпуск или в сапоги.

* * *

Особенно большое внимание Баграмян уделял проблеме обеспечения горючим.

Оснащение вооруженных сил новым вооружением и боевой техникой сопровождалось ростом потребности в горючем. Расход горючего только за десять лет (с 1950 по 1960 г.) возрос в 3,5 раза, а авиационного горючего - более чем в 18 раз по сравнению с периодом Великой Отечественной войны.

С появлением ракетно-ядерного оружия на службу горючего были возложены функции обеспечения жидким ракетным топливом ракетных войск всех видов Вооруженных Сил. Многие вопросы в этой области пришлось решать впервые и в ограниченные сроки.

Увеличение потребности войск в горючем потребовало и создания необходимых запасов горючего и технических средств, правильного их эшелонирования и укрытия. В первую очередь необходимо было определить оптимальные размеры запасов горючего по его видам в войсковом и оперативном звеньях, чтобы они обеспечивали своевременное восполнение расхода и не обременяли войска.

Потребовалось и развертывание широкого строительства складов горючего в военных округах, флотах и в Центре. Была создана сеть складов для хранения горючего общей емкостью около 4 млн. м3. Наибольшего размаха строительство складов достигло во второй половине 1950-х годов (т. е. при Баграмяне), когда функции заказчика осуществлялись органами службы горючего.

Сложности возникали с доставкой горючего войскам. Склады можно скрыть глубоко под землей, засекретить, замаскировать их расположение. А транспортировка в железнодорожных и автомобильных цистернах стала очень затруднена. С появлением высокоточной артиллерии и самонаводящихся ракет на самолетах эти бензоемкости стали очень уязвимыми.

Баграмян и начальник Управления горюче-смазочных материалов генерал-полковник Никитин искали разрешение этих трудностей за счет создания трубопроводов на большие расстояния.

Анализ выполненных работ по созданию полевых трубопроводов и полученных результатов испытаний привел руководство УСГ МО и Баграмяна к выводу о необходимости снижения массы комплекта трубопровода ПМТ-150. Техническое решение состояло в разработке трубопровода диаметром 150 мм из легких и прочных материалов. После рассмотрения различных вариантов в качестве материала был выбран алюминиевый сплав АМГЗ. Войсковые испытания опытного образца облегченного комплекта полевого магистрального трубопровода ПМТА-150 и передвижных насосных установок ПНУ–100/200 состоялись в сентябре 1960 года.

Трасса трубопровода протяженностью 50 км проходила от Наро-Фоминска до Балабаново. Темп развертывания трубопровода существенно увеличился и составил 35–40 км/сут, что объясняется снижением массы труб.

Производительность также увеличилась до 1770 т/сут за счет использования новых, более мощных передвижных насосных установок ПНУ-100/200. По результатам испытаний два новых образца технических средств - полевой магистральный трубопровод ПМТА-150 и передвижная насосная установка ПНУ-100/200 - были приняты на вооружение Советской Армии приказами заместителя министра обороны маршала Баграмяна 13 октября 1960 года.

Трубопроводные войска были оснащены комплектами полевых магистральных трубопроводов, которые обрели законченный технический облик. Они полностью отвечали требованиям того времени по подаче горючего войскам. Трубопроводы могли развертываться в сложных климатических и географических условиях на практически любые необходимые расстояния с высоким темпом.

Трубопроводные бригады и отдельные трубопроводные батальоны комплектовались ПМТ-150 и ПМТ-100. Трубопроводные бригады планировалось использовать во фронтовых наступательных операциях с темпом развертывания ПМТ до 60 км/сут и производительностью перекачки горючего до 2000 т/сут. Бригадный комплект ПМТ составлял 600 км, батальонный - 150 км. Отдельные трубопроводные батальоны планировалось использовать для развертывания во временных перегрузочных районах или для прокладки ответвлений от основных магистралей ПМТ, проложенных бригадами. Темп развертывания ПМТ одним батальоном достигал 30–40 км/сут.

21 августа 1957 года успешно прошла испытания первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 (8К71) на ракетном топливе - авиационном керосине повышенной плотности (80 т) и жидком кислороде (170 т). Причем ее заправка требовала подачи 400 т кислорода. Керосин из отборной нефти принимался военным представительством на Краснодарском НПЗ. Ракета Р-7А будет состоять на вооружении до середины 1960-х годов. Эта знаменитая "семерка" вывела в космос Ю. А. Гагарина.

Для Баграмяна прибавилось много новых забот.

Во второй половине 1958 года под его председательством собрался научно-технический совет Тыла Вооруженных сил. На этом совете был заслушан доклад начальника УСГ МО генерал-майора В. В. Никитина о совершенствовании и дальнейшем развитии полевых магистральных трубопроводов и трубопроводных подразделений.