Любое военное противостояние имеет явную и скрытую стороны. В этой книге рассказывается о невидимом фронте Великой Отечественной войны, о деятельности советской, немецкой разведок в предвоенные и военные годы, о разведывательных операциях советских служб, в частности о радиоиграх, приводятся краткие биографии некоторых известных советских разведчиков, а также описываются основные планируемые или совершенные покушения на лидеров СССР и Германии и результаты подробных мероприятий. На незаметном для посторонних глаз рубеже мужественно сражались конкретные личности, некоторые из которых для своей страны сделали больше, чем иные многочисленные вооруженные силы.

Содержание:

-

Введение 1

-

Раздел 1. Деятельность разведок в предвоенные и военные годы 1

-

Раздел 2. Знаменитые разведчики 17

-

Раздел 3. Знаменитые радиоигры Великой Отечественной войны 35

-

Раздел 4. Подготовка покушений на лидеров воюющих стран 43

-

Заключение 50

-

Примечания 50

Максим Жмакин

Смерш vs Абвер

Секретные операции и легендарные разведчики

Введение

Без сомнения, разведчик - одна из самых древних профессий. Элементы разведывательной деятельности неизбежно проявлялись в поведении людей, как только они стали бороться за выживание и конкурировать с себе подобными в борьбе за природные ресурсы. Древние племена занимались "промышленным" шпионажем: добывали тайны разжигания огня, секреты изготовления каменного оружия, выделки шкур, нащупывали сильные и слабые стороны соседей. Разведка была и, безусловно, будет всегда, пока существует человечество.

Разведка - одна из тех сфер деятельности человека, которая полностью зависит от конкретных личностей, их способностей, навыков и знаний.

Порой разведчиками являются по-настоящему талантливые люди, герои своего времени. А иногда это просто жалкие наемники. Слова "разведчик" и "шпион" сходны по смыслу, но все же они отличаются по эмоциональной окраске. Если первое вызывает уважение, то 2-е произносят с презрительной ноткой. Хотя по сути техника работы и цели при этом обычно одинаковы. По другому определению, разница существенна. Шпионы за деньги сотрудничают с иностранными ведомствами против своей страны. Разведчики же работают исключительно на свою страну в основном из чувства искреннего патриотизма. К тому же разведчиками считают штатных сотрудников разведывательных организаций.

Значение разведки для победы в войне переоценить нельзя (как и забыть о критическом отношении к ней). В этом легко убедиться, если рассматривать Великую Отечественную войну с такой точки зрения.

Об истории разведки написано множество трудов как на Западе, так и в России. Большинство из них претендуют на научность, основываясь на документах. Однако и они не избегают фактических ошибок и неточностей, что вполне объяснимо, учитывая объемы и разнообразие исторического материала того периода. Поэтому читатель, составляющий собственное мнение по единственной книге, может легко впасть в заблуждение.

Раздел 1. Деятельность разведок в предвоенные и военные годы

Глава 1. Обстановка накануне Великой Отечественной войны

Вот уже несколько десятилетий многие историки высказывают предположение, что нападение Германии на СССР в июне 1941 г. не было таким уж неожиданным. Предполагается, что советское руководство обладало всей необходимой информацией о грядущем событии, включая точную дату начала наступления и направления ударов. Изучение исторических документов позволяет прояснить этот животрепещущий вопрос. О работе разведывательных органов Советского Союза известно далеко не так уж много, а отдельные вопросы до сих пор остаются тайной. Утверждается, что перед войной разведка была значительно ослаблена сталинскими репрессиями, но это не помешало ей получить ценные сведения об общих намерениях Германии и подготовке к войне с СССР. И. В. Сталин предпочел не полагаться на информацию от разведчиков, доверяя А. Гитлеру и договору о ненападении, и хотел как можно дольше оттянуть войну. Поэтому он старался не провоцировать Германию.

Якобы именно по этой причине советское руководство не смогло правильно определить сроки предполагаемого вторжения, из-за чего и случилась трагедия 1941 г. При этом многоголосый хор исследователей дружно возлагает вину на Сталина, который не уделил столь важным донесениям достойного внимания. Думаем, что не все так однозначно. Лишь немногие задаются вопросом, а, собственно, почему он поступил именно так, как поступил. Ответ всегда определялся политической конъюнктурой. Так, при хрущевской "оттепели" во время осуществления мероприятий по развенчанию культа личности Сталина вина полностью возлагалась на него. При Л. И. Брежневе вспоминали о противоречивости разведданных, дезориентировавших верховного главнокомандующего. Удивительно то, что до сих пор многие аспекты общей истории советской разведки остаются в тени, тогда как многочисленные работы сосредоточены на отдельных разведчиках или эпизодах разведывательной деятельности.

Судя по официальным документам, за разведку в Советском Союзе отвечали как минимум 5 ведомств: Наркомат обороны (НКО), Наркомат внутренних дел (НКВД, с февраля 1941 г. - Наркомат государственной безопасности - HКГБ), Наркомат Военно-морского флота (НК ВМФ), Наркомат иностранных дел (НКИД) и Коминтерн. Датой основания военной разведки считается 1918 г. С 1939 г. она вошла 5-м управлением в Наркомат обороны. 26 июля 1940 г. военная разведка в качестве Разведуправления включена в состав Генштаба. Возглавил его генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, являвшийся в то же время заместителем начальника Генштаба.

Организационные основы разведки НКВД, сформированной в 1920 г., за 19 лет несколько раз менялись. С лета 1939 г. она стала 5-м отделом Главного управления государственной безопасности НКВД под руководством П. М. Фитина. Отдел с февраля 1941 г. превратился в 1-е управление НКГБ. Разведкой на воде занималось 1-е управление НК ВМФ под руководством контрадмирала Н. И. Зуйкова, перед войной влившееся в структуру Главного Морского штаба.

Тема о существенном ослаблении разведки после репрессий 1937–1938 гг. весьма популярна, но недостаточно исследована. Высокопоставленный советский разведчик П. А. Судоплатов в своих мемуарах писал, что, несмотря на ощутимый вред, нанесенный разведке в результате ликвидации многих опытных кадров, связи с агентами по большей части не были потеряны, а в последующее время только расширились. В годы репрессий объемы поступающих разведданных резко уменьшились, но вскоре ситуация восстановилась. Правда, неизвестно, на каком уровне. Скорее всего, репрессии оказались наиболее разрушительными для судеб нелегальных агентов за рубежом, многие из которых вынуждены были вернуться в Москву, где их и репрессировали. Что касается центрального разведывательного аппарата, то оценить последствия репрессий для него вряд ли получится, поскольку отсутствуют необходимые документы.

Большое значение имела радиоразведывательная работа. В 1930-е гг. при НКВД и HКО работало совместное подразделение радиоразведки, но осенью 1938 г. его расформировали. Специалисты по радиоразведке НКВД осуществляли перехват и дешифровку дипломатической документации иностранных посольств. В начале 1941 г. группа этих специалистов вошла в состав 5-го управления НКГБ, ответственного за дешифровальную деятельность. Ее внушительным достижением можно считать дешифровку японских дипломатических кодов.

В военной разведке еще до войны имелось соответствующее подразделение. Четыре радиодивизиона ОСНАЗ 4 октября 1939 г. вошли в состав Украинского фронта. Занимались они радиоперехватом на территории Южной Польши. Той же осенью в Литве на Белорусском фронте появился разведпункт 363-го радиодивизиона ОСНАЗ. Его задачами являлись радиоперехваты с территорий Восточной Пруссии и северо-востока от Варшавы. Аналогичными радиодивизионами комплектовались и другие приграничные округа, впоследствии ставшие соответствующими фронтами. Всего к началу войны насчитывалось 16 радиодивизионов ОСНАЗ. К тому же 6 радиодивизионов и радиополк имелись при главном командовании. Про эти подразделения известно мало, поскольку документы об их деятельности не публиковались. Они занимались радиоперехватами, пеленгацией штабов войск противника, прослушиванием телефонных разговоров и созданием радиопомех в приграничной зоне. Руководство осуществлялось Разведуправлением, отделы которого имелись в каждом военном округе.

В последнее время имеющиеся исторические материалы подбираются исследователями несколько однобоко: разведка, мол, работала хорошо, руководство обладало всей информацией, но допустило войну. Таким образом всю вину пытаются переложить на Сталина, при этом сознательно забывая, что в момент получения данных ситуация не была однозначной. Судоплатов по этому поводу отмечал, что руководство ошиблось при оценке развединформации, однако прежде стоило бы разобраться с ее содержанием. Как раз с точки зрения фактической ценности и точности донесений серьезных исследований не проводилось, а избирательное изучение отдельных разведывательных материалов только искажает общую картину. К тому же бывало, что опубликованные исторические материалы противоречили реальности и друг другу. Чтобы сделать объективное заключение о предвоенной обстановке, необходимо оценить достоверность разведданных.

Довольно часто говорится о том, что Сталин знал о плане "Барбаросса" (вторжения в СССР) спустя всего неделю после утверждения его А.

Гитлером 18 декабря 1940 г. На самом деле все несколько сложнее. 29 декабря 1940 г. советский военный атташе в Берлине генерал-майор В. И. Тупиков сообщал в Москву о подготовке Германии к войне с СССР, которая начнется в марте 1941 г. Он настаивал на том, что информацию нужно дополнительно проверить. 4 января 1941 г. после проверки ранее полученные данные были подтверждены на основании некоего специального приказа Гитлера, которого источник сообщения лично не видел. Кроме того, план нападения переносился на более поздний срок - весну 1941 г.

Не умаляя значительных заслуг разведчиков, следует отметить неточность представленных данных, причем результаты проверки оказались дезинформацией. Приказ о подготовке к вооруженному конфликту с СССР появился в июне - июле 1940 г., тогда как в декабре Гитлер подписал стратегический план войны. В общем можно утверждать, что советская разведка предоставила руководству СССР информацию о каком-то решении, имеющем непосредственное отношение к Советскому Союзу, но подробностей узнать не удалось.

В период с июня 1940 по июнь 1941 г. военная разведка предоставила военному и политическому руководству СССР свыше 300 донесений. В них содержалась информация об активной подготовке Германии к войне с Советским Союзом.

На основании имеющихся исторических документов нельзя сделать вывод о том, что советская разведка раскрыла политические и военные намерения германского командования. Данные о направлениях наступления были противоречивыми и порой недостоверными. Поскольку немцы собирались основной удар наносить через Белоруссию, то распространяли заведомо ложную информацию о предстоящем ударе по Украине или Прибалтике. Также разведка не знала о точном характере боевых действий. В умах советского командования преобладала мысль о предстоящей затяжной войне, но, как оказалось, Гитлер планировал блицкриг. Разведданные поддерживали именно ошибочную версию.

Основные задачи разведки перед войной заключались в получении сведений о военных приготовлениях Германии, стягивании войск к границам Советского Союза и количественной оценке вражеских группировок. В последнее время опубликованы материалы, по которым можно судить о результатах этой работы.

Прежде всего необходимо заметить, что все количественные данные о военном потенциале противника были существенно завышены. Например, разведка доносила, что к концу 1938 г. на вооружении у врага находились

7300 танков и 5160 самолетов. На деле же к 1 сентября 1939 г. у немцев имелись всего 3474 танка и 4288 самолетов. Взятая в качестве основы изначально завышенная информация далее еще больше увеличивалась: к октябрю 1939 г. авиация Германии "пополнилась" 340–400 самолетами (в итоге - 5500–6000), которых реально к этому времени было 4756. Но при этом производственные мощности авиационной промышленности противника занижались: если в 1939 г. они предполагались на уровне 330350 самолетов в месяц, то в действительности составили 690.

В марте 1940 г. были добыты новые сведения. На 1 сентября 1939 г. самолетов насчитали 13 900. Это число держалось до лета 1940 г., поскольку предполагалось, что промышленность ежемесячно восполняет потери в 600700 самолетов. На самом деле к 1 мая 1940 г. самолетов у противника было более чем в 2 раза меньше (5895), зато промышленность в 1940 г. производила в среднем по 902 самолета в месяц. Оценки Разведуправления по темпам немецкого самолетостроения "сбылись" в 1943 г., а по танкам - в 1944 г.

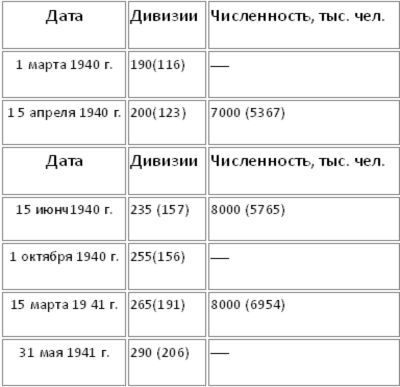

Оценки немецких людских армейских ресурсов тоже оказались завышенными. Успешные военные кампании Германии в Европе и Скандинавии рассматривались как факторы, влияющие на оценку в сторону увеличения. Сводные данные представлены в таблице 1 (в скобках отмечено действительное положение).

Таблица 1. Оценка численности германских войск

По состоянию на 1 марта 1941 г. вооруженные силы Германии оценивались в 8 000 000 человек, 12 000 танков, более 52 000 орудий, 20 700 самолетов. В реальности же эти цифры были меньше: численность боевого состава равнялась 6 954 000 человек, имелись 5008 танков, 33 189 орудий, 5259 самолетов.

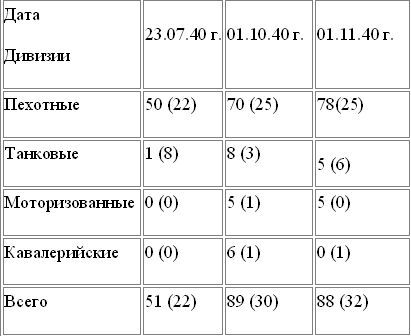

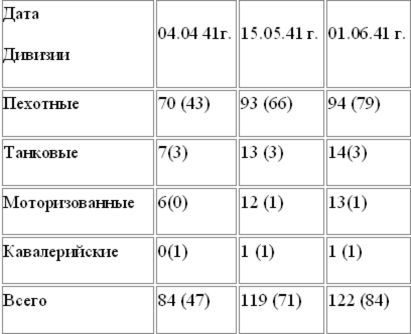

Начиная с октября 1939 г., советская разведка сосредоточилась на выявлении немецких формирований около наших границ. Как выяснилось, после завершения активной фазы боевых операций в Польше германские войска повернули на запад. Поскольку разведданные о количественных оценках сил немцев на востоке осенью 1939 - зимой 1940 г. не публиковались, то оценить эффективность работы разведчиков не представляется возможным. В марте 1940 г. предполагалось, что в Польше и Восточной Пруссии находятся 32 дивизии немцев. На самом деле там располагались 10 дивизий. На конец мая 1940 г. определили 20 пехотных и 2 танковые дивизии, несмотря на то что реально были 7 пехотных дивизий. Разведданые верно свидетельствовали о факте перемещения армейских частей с востока на запад, но количественная оценка была значительно завышена. Тоже самое и с последующей переброской войск с запада на восток к концу лета 1940 г. Указывались 30–40 дивизий, тогда как на самом деле их было только 15.

В представленных документах с донесениями разведки никаких опасений по поводу передислокации германских войск не наблюдается. Это объясняется еще и тем, что 9 июля 1940 г. германский военный атташе в Москве Э. Кёстринг сообщил о планируемых мероприятиях заместителю начальника Генерального штаба Красной армии.

В документах имеются несоответствия в разных оценках численности германских войск на востоке. Разведка Народного комиссариата внутренних дел докладывала, что к 16 июля 1940 г. у немцев были 40 пехотных и 2 танковые дивизии, тогда как Разведотдел штаба Западного особого военного округа (ЗапОВО) насчитал 28 пехотных дивизий. Через неделю разведывательный отдел штаба Киевского особого военного округа (КОВО) сообщал о 50 пехотных дивизиях, 2 танковых бригадах и 2 танковых полках, разведка Комиссариата внутренних дел - о 50 пехотных и 4 танковых дивизиях, а Разведотдел штаба Западного особого военного округа (ЗапОВО)

- о 40 пехотных дивизиях и 5 танковых бригадах. В чем причина подобных разногласий и каково было их влияние на общую оценку немецкой группировки на востоке, так и не выяснено.

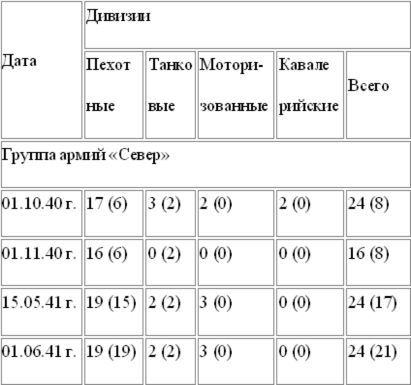

На тот момент немецкая армия на востоке добивалась оборонительных целей и в инженерном плане подготавливала местность к будущей войне. Советская разведка наблюдала за этой деятельностью, но не подавала никаких сигналов тревоги, так как предполагала, что защитные сооружения на территории восточнее Вислы устарели и частично разрушены в ходе Первой мировой войны. Поэтому действия немцев по укреплению защитных рубежей воспринимались вполне спокойно (табл. 2, 3).

Таблица 2. Общая численность немецких подразделений на границе с СССР

Таблица 3. Общая численность немецких подразделений по направлениям