Случилось так, что в начале лета 1958 года Александра Игнатьевна находилась временно в Абрамцево в качестве поселкового врача. Она использовала свой отпуск для приработка. Основным местом её работы был Институт Склифосовского, где она проработала довольно долго и получила большой опыт квалифицированного врача. Она серьёзно относилась к обязанностям поселкового врача. Очень хорошо помню её первый визит к нам. Тогда я серьёзно нуждался в медицинской помощи, как по состоянию лёгких, так и по другим соображениям. В частности, у меня держалось высокое давление. В связи с этим я часто посещал медпункт для измерения давления и для встреч с Александрой Игнатьевной, которая мне нравилась.

Очень интересной была встреча Александры Игнатьевны с Делоне, который тоже арендовал в Абрамцево академическую дачу. Когда она пришла к нему, он прямо спросил ее: "Вы замужем?" Не успела она ответить на столь неожиданный вопрос, он тут же сказал: "А у нас есть математик, которому очень нужна жена. И мы скоро выберем его академиком". Он назвал моё имя. Теперь я в шутку говорю, что Делоне сосватал нас и тем оказал мне огромную услугу.

Даёт повод для шуток также первая встреча Александры Игнатьевны с академиком И. Г. Петровским, который имел в Абрамцево дачу. При первом же визите он наградил Александру Игнатьевну великолепным букетом своих цветов, которые собрал сам в своём цветнике. В дальнейшем жена Петровского, строгая дама, не допускала этого. Но первый букет он вручил ей сам. А так как Александра Игнатьевна имела слишком много цветов, то, идя по пути, отнесла этот букет цветов нам, а несколько позже Петровский обнаружил его у меня. Я говорю теперь в шутку, что с этого началась порча наших отношений с Петровским: я отбил у него очень милую молодую женщину, нашу врачиху.

А. И. Понтрягина. Москва, 1968 г.Наши отношения с Александрой Игнатьевной, вначале чисто деловые, медицинские, быстро приобрели личный характер. Но это не был роман, и вначале наши отношения не были даже флиртом. В течение длительного времени отношения наши были чисто дружескими, человеческими. Мы вызывали друг у друга большой интерес и симпатию как люди. Нам никогда не было скучно при встречах. И теперь, скажу наперед, прожив вместе около тридцати лет, нам не бывает скучно друг с другом. Я всегда спешу домой, чтобы поскорее встретиться с моей женой.

В тот период, когда Александра Игнатьевна была врачом в Абрамцеве, мы много гуляли с ней по окрестным местам. Она рассказывала мне о себе, о своей работе, а я - о своей. Зимой это знакомство продолжалось, главным образом телефонное. Но были иногда и встречи. Помню, когда она в первый раз пришла ко мне домой, она была совершенно замученной и усталой. Она много работала. Почти не имела свободного времени. Помню один шутливый разговор с ней по телефону. Она спросила меня: "Лев Семёнович, когда вы думаете получить Ленинскую премию?" Конечно, это была шутка. Но я очень серьёзно ответил, что получу её в 1962 году. И это была истина, которая подтвердилась позже. Мой уверенный ответ показался Александре Игнатьевне странным, но в действительности я всё точно планировал. К этому времени должна была выйти наша совместная книжка четырёх авторов.

Наши длительные чисто человеческие отношения предшествовали браку, сыграли очень важную роль в его укреплении. К моменту брака мы уже были связаны между собой глубокой дружбой, огромным взаимным интересом и уважением. Вначале моя мать очень доброжелательно относилась к моей жене. Но затем мы совершили неосторожность, оставив её вдвоем с домработницей, всё с той же Лизой, на некоторое время. И та, пользуясь своим большим влиянием на мать (ей уже минуло восемьдесят лет), настроила её против Александры Игнатьевны.

Думаю, что нашу домработницу Лизу вдохновила судьба домработницы Кржижановского. Она старалась испортить наши отношения и добиться развода. Но это не удалось, так как любовь к Александре Игнатьевне полностью захватила меня и никакими силами уже нельзя было разрушить наш брак. Можно было только портить нам жизнь и здоровье, это и делала с успехом моя мать вместе с Лизой в течение двенадцати лет. Трудность с Лизой заключалась ещё в том, что она ко времени нашего брака жила в нашей квартире уже не в качестве домработницы, а в качестве пенсионерки. Выселить её из нашей квартиры было почти невозможно, хотя она и стояла на очереди в райисполкоме на комнату. В райисполкоме мне объяснили, что она никогда не уйдёт от нас в комнату, которую ей могут предоставить. Зачем ей из хорошей квартиры выезжать в неизвестную комнату? Мне посоветовали обратиться в Академию наук с просьбой предоставить ей комнату из фондов Академии. Я это и сделал. Управляющий делами АН СССР Г. Г. Чахмахчёв помог мне в этом. До сих пор я ему благодарен.

Комната Лизе была предоставлена, но она не очень спешила принимать её, хотя, конечно, желание получить собственную комнату было велико. Но мать очень не хотела, чтобы Лиза от нас уехала. Здесь я проявил чудеса изобретательности и энергии. Я повёз Лизу в жилищное управление АН СССР, и там ей объяснили, что если она не возьмёт комнату сейчас, то потеряет её. Мы убедили её тут же написать заявление, в котором она соглашалась переехать. С этим заявлением я немедленно отправился в наше домоуправление и она тут же была выписана из нашей квартиры. Эту операцию я провёл очень спешно, рискуя опоздать на свой семинар, на который сразу же отправился, не заходя домой. По возвращении домой я был встречен взрывом ярости моей матери. За время моего отсутствия Лиза рассказала обо всём происшедшем, и мать сразу же бросилась в домоуправление, чтобы приостановить выписку. Но ей сказали, что операция уже необратима.

После того как Лиза получила комнату и лишилась юридического права проживать в нашей квартире, решение вопроса о выезде её всё же не было простым. Мать сопротивлялась её выезду. Но, наконец, через несколько месяцев мы организовали "торжественный" выезд. Я нанял грузовик, созвал своих друзей, помочь Лизе погрузить мебель, которую она получила от нас, и мы вывезли её в её комнату. Но и после этого она ходила к нам и натравливала мать на нас с женой. Впрочем, когда Лиза перестала приходить, наше положение мало изменилось. Мать проявляла достаточную активность и самостоятельно. Это продолжалось до самой её смерти в 1971 году. Мать умерла в возрасте 92,5 лет.

Наша совместная жизнь с Александрой Игнатьевной вначале не была омрачена скандалами с моей матерью. Но, конечно, характер отношений сильно изменился, и нам нужно было узнать друг друга до некоторой степени заново. Оба мы имели в прошлом первый неудачный брак и потому понимали, что необходимо проявлять большую терпимость и внимание друг к другу. Отношения наши были очень хорошими, но некоторая принуждённость в них всё же была в начале брака. Она усугублялась тем, что мы постоянно находились в семье, где присутствовали недоброжелательные к нам лица. Только когда мы уехали летом 1961 года вместе в Кисловодск и остались по-настоящему вдвоём, мы почувствовали полную непринуждённость в отношениях и полное счастье. Мы много гуляли, читали и наслаждались бездельем и природой.

Жизнь в Кисловодске нам так понравилась, что при первой же возможности мы поехали туда снова. Это произошло в начале 1961 года. Из Москвы мы выехали 7 января. Я хорошо запомнил эту дату, потому что в этот день как раз произошло несчастье с Ландау и по дороге водитель, который вёз нас на вокзал, рассказал нам о случившемся.

На этот раз жизнь в Кисловодске не была такой удачной, как в первый. В самом начале заболел я. У меня поднялась температура и нам казалось, что возвращается моё старое лёгочное заболевание. Это было очень страшно. Однако скоро выяснилось, что это не лёгкие, а инфекционный грипп, который тогда свирепствовал. Я довольно быстро выздоровел. Мы стали вместе много гулять. Тяжело переживая домашние неурядицы, мою болезнь, Александра Игнатьевна уже к концу нашего пребывания в Кисловодске, почувствовала себя плохо. Это было начало болезни, приведшей к порче сердца и сосудов на много лет.

После возвращения в Москву почти сразу она была положена в нашу академическую больницу, но больших результатов это не дало. Летом 1962 года у неё удалили гланды, что привело временно к улучшению, так что мы смогли осенью поехать на конгресс в Стокгольм. Но с тех пор её болезнь уже не оставляла нас в покое в течение восемнадцати лет.

В 70-е годы, когда я, став членом Исполкома Международного союза математиков, должен был каждый год в точно определённое время ехать за границу, поездки эти стали тяжелы для Александры Игнатьевны. Случалось иногда, что намеченная накануне поездка утром оказывалась невозможной для неё. Она оставалась лежать в постели, в то время как я отправлялся за границу с другими людьми.

После смерти моей матери в 1971 году Александра Игнатьевна при таких поездках оставалась совершенно одна в квартире в тяжёлом состоянии. А я покидал её с тяжёлым сердцем. Почти каждую весну она болела, около месяца проводила в постели. Только летом 1980 года, когда мы оба перешли на растительную пищу почти полностью, здоровье у нас обоих улучшилось. Александру Игнатьевну оставило её сердечное заболевание, а меня лёгочное. И хотя мы вынуждены отказаться от очень многих вкусных вещей, но всё же благодарим судьбу за то, что она послала нам способ борьбы с болезнями. До этого в течение ряда лет Александра Игнатьевна как врач проводила многочисленные попытки лечения себя и меня, но они не были удачными и не приводили к радикальным результатам. Привлекались также другие врачи и профессора. Теперь результаты кажутся надёжными, но требуют полного изменения образа жизни в смысле питания и большого воздержания в еде.

Одна из более ранних попыток лечения сердечного заболевания заключалась в поездках в Коктебель. Это восточная часть Крыма, степная и довольно сухая. Первый раз мы поехали туда осенью 1965 года, когда кто-то сказал Александре Игнатьевне, что эти поездки могут дать ей облегчение. А потом ездили туда в течение нескольких лет до 1980 года включительно. Летом 1966 года с нами был в Крыму Евгений Фролович Мищенко, с которым мы там усердно занимались задачей убегания в дифференциальных играх, но безуспешно. Радикального улучшения здоровья Александра Игнатьевна от этих поездок всё же не получила.

Часть V

Первые поездки за границу

Моя мечта о поездке за границу начинается с того времени, когда в 1932 году я получил приглашение от Лефшеца поехать туда с матерью на год. Но впервые поехал только через 26 лет в 1958 году на Эдинбургский конгресс, уже будучи академиком, когда мне почти исполнилось 50 лет. Между 1932 и 1958 годом я получал многочисленные приглашения на поездки за границу, но поехать мне не удавалось. В частности, на предыдущий конгресс 1954 года в Амстердам. Тогда, насколько я знаю, поехали Александров, Колмогоров, Никольский и Панов.

Как это бывает у нас обычно, вся группа едущих на конгресс в Эдинбург математиков была разбита на две части - делегатов и туристов. Делегаты и туристы ехали в Эдинбург все вместе, жили там и возвращались обратно отдельно друг от друга, имея различный юридический статус. Делегаты ехали за счёт государства, получали на руки некоторое количество валюты, которую по своему усмотрению расходовали в Англии на пищу и покупки. Туристы же заранее сами оплачивали туристические путевки, которые обеспечивали им проезд, полный пансион в Эдинбурге и некоторое очень небольшое количество валюты на руки.

Я как пленарный докладчик был включён в число делегатов, но ехал без матери, один. Среди делегатов, насколько помню, были И. М. Виноградов, Н. И. Мусхелишвили, Н. Н. Боголюбов, П. С. Александров, А. Д. Александров и кажется другие. Всё это были очень почтенные люди, почти все старше меня. Младше был только А. Д. Александров. Мне трудно было рассчитывать на их помощь во время путешествия и пребывания в Эдинбурге, а в помощи я нуждался. Поэтому я прибился к наименее почтенному и наиболее молодому из них - А. Д. Александрову.

Мы летели через Париж. На аэродром Орли в Париже мы прибыли поздно вечером. Оттуда нас отвезли в город и поместили в отеле. Для ночёвки я получил отдельный номер и ночью с волнением слушал французский говор с улицы через окно. Утром нас привезли обратно на аэродром и отправили в Лондон на самолёте. В Лондоне мы отправились на некоторое время в наше посольство, где пообедали и получили советы, как ехать в Эдинбург на поезде. Так как в Эдинбург мы должны были приехать поздно вечером, почти ночью, то мы очень просили сотрудников посольства предупредить кого-нибудь из Оргкомитета в Эдинбурге, чтобы нас там встретили. Иначе мы просто не знали, куда нам деваться.

Железнодорожные порядки в Англии сильно отличались от наших. Меня поразил тот факт, что уже купленные билеты надо было ещё перед самой посадкой в поезд регистрировать и получать номера мест, на которых будешь ехать. Эта операция сопровождалась суетой и толчеёй. Весь наш багаж ехал отдельно, что вызывало у нас некоторое беспокойство.

На вокзале в Эдинбурге нас никто не встретил. Мы сбились кучкой и долго стояли около своих вещей, чувствуя себя совершенно беспомощными. Обращались к железнодорожным работникам с просьбой сообщить что-нибудь об Эдинбургском конгрессе, но они ничего не знали. Наконец решили сделать попытку получить места при вокзальном отеле. Нам сразу сказали, что свободных номеров нет, но когда узнали, что мы русские, то сообщили, что для какой-то группы русских забронированы номера. Оказалось, что это для нас. Гостиница была очень хорошая. Мы с А. Д. Александровым получили отдельный номер на двоих. Устройство гостиницы меня также поразило: при очень хорошем номере не было ни уборной, ни ванной. Для того, чтобы пойти в уборную, надо было пройти огромное расстояние, что меня очень затрудняло.

На другой день мы встретились с нашими туристами, которые уже прибыли в Эдинбург. Группу туристов возглавлял Е. Ф. Мищенко. Среди туристов было гораздо больше молодёжи, которая могла мне помочь, и я попросил разрешения отколоться от группы делегатов и находиться с туристами. Мне было разрешено.

Я с радостью переселился из роскошного, но неудобного отеля в более скромное студенческое общежитие, которое оказалось всё же очень хорошим. Получил в нём отдельную комнату, при ней, правда, не было ни уборной, ни ванной. И то, и другое находилось близко, вполне доступно для меня. В комнате имелась очень простенькая кровать, застеленная тонкими шерстяными одеяльцами. Эти одеяльца лежали и под простыней, и сверх простыни, на пододеяльнике. Шерстяная подстилка под простыней предохраняла от сырости, а многослойное покрытие давало возможность регулировать температуру этого накрытия. После я стал использовать и то, и другое у себя дома. Это разумно.

С "туристами" мой быт в Эдинбурге полностью наладился. Я проводил там время либо с Е. Ф. Мищенко, либо с Ю. В. Прохоровым, либо с Л. Н. Большевым или с кем-то ещё, не помню с кем именно.

Мы с Мищенко стали готовить мой доклад. В Эдинбурге я встретил Лефшеца, который помог мне организовать переводчика, а именно: Липмана Берса. Доклад был подготовлен очень хорошо и происходил следующим образом. Я говорил по-русски отдельными фразами, Мищенко писал соответствующие формулы, а Липман Берс сразу же переводил эти фразы на английский язык. Этот процесс был заранее тщательно отрепетирован. Для этого мы с Мищенко посетили Липмана Берса в гостинице, где он жил.

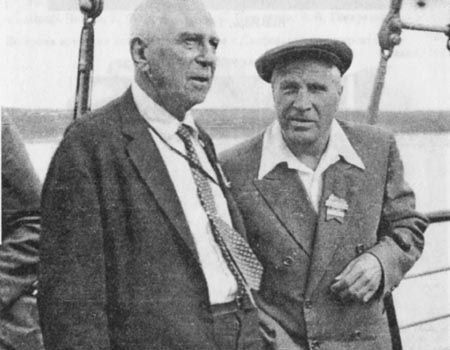

С. А. Лефшец и Л. С. Понтрягин на математическом конгрессе в Эдинбурге. 1958 г.

Тут произошёл забавный случай. Для поездки к Берсу мы решили взять такси. Когда садились в такси, таксист почему-то отказался нас везти. Но, наконец, согласился. Оказалось, что гостиница находится просто на другой стороне той площади, на которой мы нанимали такси. Поэтому он и не хотел нас везти.

Липман Берс хорошо говорил по-русски и сразу мне очень понравился. Я всё пытался дознаться у него, является ли мой результат - принцип максимума - новым или нет. Но он этого не знал.

Среди туристов находилась и О. А. Ладыженская, с которой мы, таким образом, часто встречались в Эдинбурге. В общежитии я познакомился также с новыми для меня совершенно обычаями Англии. Это - система оплаты расходов за электричество. Кроме электрических лампочек, которые можно было включать свободно, в моей комнате имелся и электрический камин с несколькими розетками для включения электроприборов. Но для того, чтобы использовать всю эту аппаратуру, нужно было опускать в камин монету. Я узнал также, что в Англии имеется шесть различных систем электрических вилок для включения электроприборов. Все эти способы включения имелись при камине, но моя электробритва к ним не подходила. Бриться я ходил в кухню где выстраивалась очередь к электрической розетке.

Возвращались из Эдинбурга делегаты и туристы опять раздельно. У туристов было дополнительное путешествие по морю на корабле. Мы, делегаты, в нём не участвовали и возвращались раньше. Помню, что в Москву мы прибывали на советском самолёте ТУ-104. Я сидел рядом с П. С. Александровым. Когда мы подлетали к Москве, и самолёт уже готовился к спуску, П. С. Александров сказал: "Ну, вот, слава богу, опасность уже миновала". Тут я ему и объяснил, что опасность как раз и начинается при посадке.

На обратном пути из Эдинбурга, в Лондоне, я провёл один очень приятный день с П. С. Александровым и Б. В. Гнеденко. Это было уже после того, как все туристы уехали, и я оказался опять в группе делегатов. Мы посетили пакистанский ресторан, где ели какую-то "огненную" пищу, потом гуляли по Лондону и по лондонским паркам. Всё это было хорошо знакомо П. С. Александрову. Он даже выкупался в парке. Потом где-то вместе ночевали. По наущенью Мищенко я приобрёл в Лондоне электрическую бритву "Ремингтон", чего не хотел делать, так как у меня уже была советская электрическая бритва. Но Мищенко оказался прав: "Ремингтон" была лучше, чем наша бритва, во много раз.

В Москву я вернулся поздно вечером и на академическом автомобиле доехал до своей квартиры, которая была пустой, моя мать и Лиза находились на даче. Так как автомобиль вёз Виноградова прямо в Абрамцево, где находилась моя дача, я послал к ним записку с просьбой вернуться в Москву. На той же машине, которая отвезла Виноградова, моя мать вернулась на московскую квартиру, где мы и встретились.