За половину столетия, прошедшего со времен Мономаха, в Вятичской земле многое изменилось. Большая ее часть вошла в состав Черниговского и Новгород-Северского княжеств. Еще в первой четверти XII века с проповедью христианской веры сюда явился инок киевского Печерского монастыря преподобный Кукша (или Купша, как он назван в древнейшей редакции Киево-Печерского патерика). Ему удалось крестить часть вятичей, однако миссия его закончилась трагически: Кукша вместе со своим учеником был схвачен вятичами и "по многых муках усечен", то есть обезглавлен. Известно, что проповедь христианства, как правило, идет рука об руку с распространением и утверждением государственной власти. Вовлечение Вятичской земли в политические и государственные структуры Русского государства с неизбежностью приводило к утверждению здесь и новой христианской веры, не знающей "ни вятича, ни древлянина" (перефразируя слова апостола Павла), но только подданных киевских или черниговских князей. Последователи преподобного Кукши оказались более удачливыми в своей миссионерской деятельности, и христианская вера постепенно стала укореняться на этих землях - прежде всего в немногочисленных городах, оплотах княжеской власти. (То же самое мы говорили выше и относительно Ростовской и Суздальской земли, где христианство также укоренялось с трудом и также прежде всего в городах.)

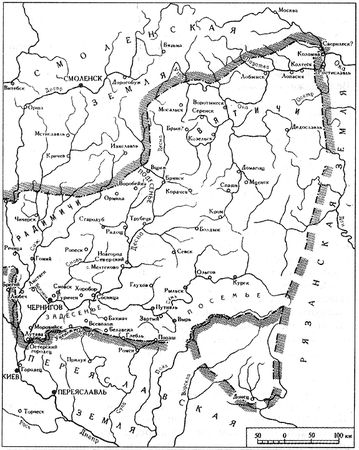

Может быть, самым ярким показателем произошедших перемен стал тот факт, что с середины XII века "открылся" сквозной путь из Суздальской земли в Поднепровье "через Вятичи". Если Владимир Мономах в своем "Поучении" вспоминал о путешествии через Вятичскую землю как о настоящем подвиге, если и он сам в начале XII века, и его сын Юрий Долгорукий ездили из Киева в Суздаль и Ростов только по Днепру и по Волге, то с середины столетия можно было воспользоваться и иным, более коротким маршрутом - через Чернигов и вятичские города. Именно так, например, ездил в Киев боярин суздальского тысяцкого Георгия Шимоновича, если верить рассказу Киево-Печерского патерика; именно этот путь выбрал и сам Юрий Долгорукий, выступая в 1146-м, а затем и в 1149-м, ив 1152 годах в поход против киевского князя Изяслава Мстиславича. Эта дорога, которая проходила через Путивль, Севск (города Северской земли) и далее Корачев, Серенск, Лобынск и Москву - уже вятичские города, пережила время княжеских усобиц и татарского ига и просуществовала до XVII-XVIII веков. Ею и намеревался воспользоваться Святослав Ольгович.

В событиях междоусобных войн середины XII века Вятичской земле ("Вятичам") вообще была отведена особая роль. Здесь развернулись основные военные действия и в 1146-1147 годах, и позднее. Не случайно подавляющее большинство вятичских городов - лежащих как в Лесной земле, так и к северу и северо-востоку от нее, - впервые упоминаются в летописи как раз в связи с этими событиями. И объясняется это просто: именно через "Вятичи" Юрий Долгорукий был связан со своим главным (а на тот момент единственным) союзником - Святославом Ольговичем. Ведь даже призыв, обращенный к Святославу его дружиной, - идти в Лесную землю - был подкреплен необходимостью поддерживать постоянный контакт с Юрием Суздальским. Это понимали и противники новгород-северского князя, которые стремились отрезать его от Юрия, а следовательно, во что бы то ни стало удержать Вятичскую землю в своих руках.

* * *

Из Новгорода-Северского Святослав отступил к Корачеву - одному из "лесных" вятичских городов (ныне райцентр Брянской области). Часть дружины последовала за ним, но многие покинули князя. С собой Святослав вез жену и детей, а также "ятровь" - жену своего брата Игоря.

Оставшись без князя, горожане немедленно подали весть Изяславу Мстиславичу и Давыдовичам, по-прежнему находящимся в Путивле. А что еще им оставалось делать? Они могли биться за своего князя, но после его ухода должны были найти себе другого покровителя, способного в сложившихся условиях защитить их город.

В этот ответственный момент необычную для себя ретивость проявил младший из князей Давыдовичей - Изяслав. На путь воинских подвигов его толкнула элементарная жадность. "Пустите мя по немь, - обратился князь к Изяславу Мстиславичу и брату Владимиру, отпрашиваясь в поход на Святослава. - Аче сам утечеть мене, а жену и дети от него отниму [и] имение его въсхыщю". Вместе с воеводой Изяслава Мстиславича Шварном и частью дружины брата (всего три тысячи человек, включая берендеев, все на конях, без обоза) Изяслав Давыдович устремился к Севску и далее на Болдыж (близ нынешнего Дмитровска-Орловского в Орловской области) - намереваясь отрезать своему двоюродному брату путь на Корачев. Однако из этого рейда не вышло ничего, кроме конфуза. 16 января 1147 года недалеко от Корачева Святослав нанес своему двоюродному брату жестокое поражение ("изиде в сретение ему… и тако Бог и сила Животворящаго хреста погна я"). Эта победа облегчила положение Святослава Ольговича, но лишь отчасти. Изяслав Мстиславич с основными силами шел вслед за своим авангардом. В течение всего следующего дня к Болдыжу лесу, где он остановился, стекались вой, бежавшие с поля брани; после полудня прибежал и сам Изяслав Давыдович. На ночь войско встало немного не доходя Корачева. Однако Святослава Ольговича в городе уже не было. Получив известие о подходе основных сил противника, он сжег Корачев и бежал "за лес", в "Вятичи".

Преследовать Святослава дальше князь Изяслав Мстиславич не стал, предоставив это Давидовичам. Напоследок киевский князь распорядился относительно раздела будущей добычи: "Чего еста хотела волости, то вам есмь изискал (то есть: каких хотели волостей, те вам добыл. - А.К.): ото Новгород (Северский. - А.К.) и что Святославле волости, а то вама… Что же будеть Игорева в то[и] волости, челядь ли, товар ли, то мое, а что будеть Святославле челяди и товара, то разделим на части". На том князья и договорились, и Изяслав Мстиславич ушел в Киев.

Дальнейший путь Святослава Ольговича летопись очерчивает очень подробно. Преследуемый Давидовичами, он отступил к Козельску, затем к Дедославлю (ныне село Дедилов, в Тульской области), оттуда к реке Осетр, притоку Оки, и далее в Колтеск, городок на Оке, у самых границ Суздальской земли. Именно на этом пути, на Осетре, его покинул Иван Берладник, прихвативший значительную часть его казны. Берладник бежал к Ростиславу Смоленскому, который обещал оказать Давыдовичам поддержку в их намерении окончательно разбить Святослава.

Юрий не оставил своего союзника без помощи. Он прислал в Колтеск тысячу бронников из белозерской дружины. Эта была внушительная сила, с которой Святослав мог действовать более решительно. "Перебрав дружину", он вознамерился идти на Давидовичей, обосновавшихся в Дедославле. Но именно в это время тяжело заболел бывший при нем князь Иван Юрьевич. Святослав не решился покинуть больного сына своего могущественного союзника: "не еха от него, ни дружины пусти". Он остался в Колтеске и даже отпустил от себя союзников половцев. Однако одного известия о подходе подкреплений от Юрия оказалось достаточно, чтобы Давидовичи прекратили преследование Святослава. По словам летописца, они призвали вятичских старейшин и предложили им самим поймать их общего врага: "Се есть ворог нама и вам. А ловите его [убити лестию и дружину его избите, а имение его] на пол[он] вама". Сами же возвратились от Дедославля в Черниговскую землю.

Так завершился первый этап войны. Как выяснилось очень скоро" это была лишь прелюдия к основному действию,

Иван Юрьевич так и не оправился от болезни. 24 февраля 1147 года, в день, когда Церковь вспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи (а это, напомним, был небесный покровитель князя!), он скончался. Шел первый день Масленицы, время всеобщего разгула и веселья. На следующий день в Колтеск прибыли два других сына Юрия, Борис и Глеб. Веселье сменилось для них скорбью; князья "створиста плачь велик, и тако съпрятавше тело его, идоша с ним Суждалю к отцю с жалостью".

Теперь Святослав смог наконец покинуть Колтеск. Он перешел к устью реки Протвы и остановился в городе Лобынске (у нынешнего села Дракино в Московской области). Сюда-то и пришла к нему весть от Юрия. Суздальский князь успокаивал союзника, горюющего о смерти его сына, утешал его. Создается впечатление, что Святослав больше переживал об умершем Иване, чем сам Юрий. Наверное, это не так. Юрий поддерживал своего двоюродного брата - но тем самым поддерживал и себя. А заодно твердо обещал Святославу, что смерть Ивана не прервет дружественных отношений между ними, ничего не изменит в их договоре о совместной борьбе с Изяславом Мстиславичем. "Не тужи о сыну моем, - передает слова Юрия летописец, - аще того Бог отъял, а другии ти сын пришлю". Пока же Юрий прислал союзнику "дары многы паволокою (тканями. - А.К.), и скорою (мехами. - А.К.), и жене его, и дружину его одари по велику".

"ПРИДИ КО МНЕ, БРАТЕ, В МОСКОВ"

У Юрия имелась и другая причина для того, чтобы поддержать Святослава Ольговича в эту трудную минуту. В начале 1147 года произошло еще одно событие, сильно повлиявшее и на новгородсеверского князя, и на расстановку политических сил в Русском государстве.

5 января в Переяславле был пострижен в монахи князь-пленник Игорь Ольгович. Случилось это при следующих обстоятельствах. Заточенный в монастырский "поруб", Игорь сильно разболелся. Настолько, что уже не чаял выйти из темницы живым. Он взмолился к князю Изяславу Мстиславичу, чтобы тот позволил ему принять перед смертью монашеский постриг, к которому будто бы склонялся еще раньше. "Брате, - передает его слова летописец, - се болен есми велми, а прошю у тебе пострижения. Была бо ми мысль на пострижение еще в княженьи своем; ны[не] же у нужи сей болен есмь велми, и не чаю собе живота". Изяслав согласился: "Аще была ти мысль на пострижение, в том еси волен. Но яз тя и бес таче выпущаю (то есть и без того выпускаю. - А.К.), болести деля твоей". Насколько искренними были последние слова князя, сказать трудно. Но теперь пути к отступлению не было ни у него, ни у самого Игоря. Посланцы Изяслава Мстиславича прибыли в Переяславль и повелели разломать верх темницы. Только таким способом узника смогли вытащить наружу. Больше недели Игорь находился между жизнью и смертью, не мог ни пить, ни есть, и лишь на восьмой день "ему Бог душю вороти". Обряд пострижения совершил переяславский епископ Евфимий, после чего Игоря под охраной препроводили в Киев, в монастырь Святого Феодора. Здесь князь-инок принял схиму. Вместе с новым статусом он получил и новое имя - Гавриил (оно известно нам из поздних черниговских синодиков).

Принятие монашеского пострига воспринималось в те времена в буквальном смысле как смерть для всего остального мира. Игорь терял статус князя, переставал быть претендентом на какой-либо стол (не только киевский, но и любой другой). Получив известие о случившемся (конечно же с некоторым опозданием), Святослав Ольгович должен был испытать жестокое потрясение, почувствовать острую жалость к своему брату. Несколько по-другому смотрели на это Давидовичи, для которых одним соперником в борьбе за черниговское наследство становилось меньше. Но и на них пострижение двоюродного брата не могло не произвести тягостного впечатления. Тем более что Игорь, даже став монахом, находился в Федоровском монастыре фактически на положении пленника.

Почему Изяслав не отпустил его из Киева? Только ли потому, что он враждовал с братом Игоря Святославом, а черниговские князья Давыдовичи и сами были настроены не слишком доброжелательно к Игорю? Наверное, имело место и другое: Игорь оставался в Кмеве заложником, с помощью которого Изяслав надеялся воздействовать на Святослава, принудить его к повиновению. Во всяком случае позднее, когда князья Давыдовичи в очередной раз изменят своему крестному целованию и перейдут на сторону Святослава Ольговича, они обвинят Изяслава в том, что он силой удерживает князя, ставшего иноком: "Жаль бо ны есть, брата нашего держиши Игоря, а он уже чернець и скимник, а пусти брата нашего, а мы подле тебе ездим,.".

Юрия же во всем произошедшем должен был интересовать прежде всего чисто политический аспект. С пострижением Игоря менялись условия его договора со Святославом Ольговичем. Ибо теперь борьба за возвращение Игоря к полноценной политической жизни - а именно к этому стремился Святослав - становилась бессмысленной. Но сохранялись другие цели, которые также ставил перед собой Святослав: вызволить Игоря из враждебного ему Киева, отомстить за нанесенную обиду, теперь еще более усугубившуюся. И в этом Юрий по-прежнему готов был помогать ему. Разумеется, требуя взамен выполнения прежних обязательств с его стороны.

* * *

Положение Юрия и Святослава оставалось незавидным. Более всего в сложившейся ситуации суздальского князя должна была страшить угроза согласованного выступления против него Мстиславичей и Давыдовичей. Суздальская земля была почти полностью окружена враждебными ему князьями. Святослав удерживал лишь небольшой клочок своей прежней волости у самых границ Суздальского княжества, защищая его от вторжений с юга и юго-запада. Однако Давыдовичи при поддержке Изяслава Мстиславича и особенно Ростислава Смоленского угрожали не только окончательно сломить его сопротивление, но и вторгнуться во владения самого Юрия. Еще один Мстиславич, Святополк, сидел в Новгороде, а это направление Юрий давно уже рассматривал как наиболее опасное для себя.

В общем, он точно оценивал ситуацию. Вторжение Мстиславичей в Суздальскую землю действительно произойдет - но несколько позже. Пока же Юрий постарался опередить своих противников. Он сам вместе со Святославом Ольговичем начал наступление на новгородские и смоленские земли.

На исходе зимы или в начале весны 1147 года (пока еще не сошел снег и не началась весенняя распутица) он вторгся со своим войском в Новгородскую волость и захватил Новый Торг и Помостье (земли по реке Мете). Одновременно Юрий поручил Святославу Ольговичу начать военные действия в Смоленской земле. Святославу также сопутствовала удача. Он повоевал верховья Протвы, причем захватил в плен и вывел проживавшее там балтское племя - "людей голядь"; "и так ополонишася дружина Святославля",

Воодушевленный успехом, Юрий пригласил своего союзника в Москву - небольшое поселение или город, располагавшееся в самом северо-восточном углу Вятичской земли, на одноименной реке, в пределах Ростово-Суздальского княжества, но в непосредственной близости от черниговских городов, в которых обосновался Святослав Ольгович. "И прислав Гюрги, рече: "Приди ко мне, брате, в Москов"". (Название города долгое время не имело устойчивого написания. Конечная буква ь в рукописи была переправлена в у, и получилось: "в Москову".)

Святослав отправился в путь из Лобынска "в мале дружине", взяв с собой сына Олега и племянника Владимира Святославича. Первым, 3 апреля, в Москву прибыл Олег Святославич. Юрий встретил его с почестями и одарил богатым и весьма редким подарком - "да е[му] пардус", то есть барса (или, возможно, леопарда или гепарда). Впрочем, не исключено, что Юрий подарил сыну своего союзника не самого зверя, а лишь его шкуру - но и она ценилась в те времена очень дорого.

На следующий день, 4 апреля, в пятницу "на Похвалу Святей Богородици" (то есть в канун праздника, который приходится на субботу 5-й недели Великого поста), в Москву приехал Святослав Ольгович. Князья "любезно целовастася… и тако быша весели".