Олег Рогозовский – научный работник, тридцать лет прослуживший в почтовом ящике – научно-исследовательском институте советской оборонки. После развала Союза успел поработать и в западных университетах.

Родился в 1939 году в Ленинграде, в конце 1941 года был вывезен в эвакуацию на север Вологодской области. Школу окончил в Киеве. После ленинградского вуза "устроился" в Киеве на работу в ящик. Желание объяснить, как и почему это случилось, привело к рассказу о родителях, дедах и прадедах, родных и друзьях с позиции русско-еврейской дуальности.

В первой книге трилогии "Записки ящикового еврея" – "Из Ленинграда до Ленинграда" – наряду с историей семьи рассказывается о путешествии автора по городам и весям страны длительностью в 17 лет, закончившемся в 1958 году поступлением на физмех Ленинградского политехнического.

Содержание:

-

Вместо предисловия 1

-

Предисловие к книге первой 2

-

Записки ящикового еврея - Книга первая: - Из Ленинграда до Ленинграда 2

-

Литература 52

-

Примечания 52

Олег Рогозовский

Записки ящикового еврея

Книга первая:

Из Ленинграда до Ленинграда

© Олег Рогозовский, 2017

© ООО "СУПЕР Издательство", 2017

С благодарностью и любовью моим родным – Нине, Оле, Тане, Васе, Вале, друзьям – Вадику, Валере, Толе за поддержку и критику, и всем, кто способствовал нелегкому рождению книги. Особая благодарность Володе за уроки мастерства в подготовке книги к печати

Вместо предисловия

Что Творцу твои страданья?

Кратче мига сотни лет.

Вот – одно воспоминанье,

Вот – и памяти уж нет.

Ф. Сологуб

Зачем писать воспоминания? Все уже написано более интересными людьми.

Если в отрочестве я еще мог думать, что чем-то выделяюсь из сверстников, то в юности, после окончания школы, таких иллюзий у меня уже не было. Пришло понимание принадлежности к дюжинным людям. Ни мои предки, ни мои родители тоже ничем особенным не выделялись. В России и еще больше на Украине, всех, кто выделялся, ждала нелегкая судьба, а в 30-40-х – просто жестокая.

Середняком в обычном понимании я тоже не был – это слово имеет почему-то негативный оттенок в русском языке. Хотя рост у меня средний – 174 см (после войны это было даже выше среднего), а вес – ниже среднего. Таким же был вес и в общественной жизни.

Естественно, я был носителем определенных свойств, которыми меня наградили родители, не спросив, какие из возможных я бы выбрал. Законы наследственности имеют вероятностный характер, а воспитание, которое меньше по значимости врожденных качеств, я получил обыкновенное, без привязки к личным особенностям.

Зачем же "приумножать, друзья, себе и вам назло, писателей плохих несметное число" ?

Первое: "… и под каждой маленькой крышей, как она ни слаба – свое счастье, свои мыши, своя судьба" . Второе – меня нередко просили записать рассказываемое.

Писать, но как? Я согласен с английской поговоркой: "восприятие есть реальность" . Но и предупреждение Уильяма Блейка: "правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна" заслуживает внимания. Пройти без потерь между этими "скалами" удавалось, на мой взгляд, немногим. От первой в качестве защиты можно использовать интернет.

А вторая опасней, особенно для меня, и здесь я надеюсь на помощь родных и друзей.

Историей семьи я, как и многие, начал интересоватьcя поздно. Бабушки и родители уже ушли из жизни, а дедушек я даже не успел узнать. Остались родственники "второго ранга" и семейные предания, которые бытуют в каждой семье. Но тут оказалось, что и живые мои современники помнят жизнь по-разному и иногда не так, как я. Вспоминая, что научный метод в истории был сформулирован только в 1946 году в книге Р. Коллингвуда "Идея истории", рискну огрублённо изложить интерпретацию этой дисциплины. Она является исследованием или поиском поступков и действий людей, совершенных в прошлом (а для меня еще и тем, чем эти действия вызваны: моралью, идеологией, общественной атмосферой, тогдашним бытом).

В личной истории главным является самопознание (познание своих особенностей, отличий от других людей, влияния других на тебя и т. д.). Как же это выяснить?

Документы, увы, покрывают небольшой слой жизни. Остаются устные свидетельства предков и современников. Но здесь нельзя забывать полицейскую аксиому при расследовании происшествий: врет, как очевидец. В рассказах о прошлом его свидетели тоже, иногда невольно, заблуждаются или говорят не всю правду (в основном о себе и близких). А о других могут рассказать объективно, особенно, если относятся к ним нейтрально. Метод, описанный Коллингвудом – тоже полицейский – метод перекрестного допроса. Он применялся им для документов, но изобретен-то для непосредственных свидетелей.

Еще один момент – этический. Какие скелеты оставлять в шкафу, а какие нет? К сожалению, я не обладаю писательским мастерством, чтобы, рассказывая о неприятных сторонах жизни старших поколений, не создать впечатления, что я в чем-то их обвиняю. Сравниться с Алексеем Симоновым в непринужденном изложении тягостных фактов из жизни предков ("Парень из Сивцева Вражка") трудно. Но и рассказ о современниках, родных и друзьях кого-то обязательно задевает, даже в тех случаях, когда автору излагаемые события кажутся безобидными. Накладываются и личные особенности автора ("критикан", "нет-человек"). Вернемся к повествователю.

Родился я в несуществующей теперь стране, в городе с трехмиллионным населением, названия которого уже нет на карте. До февральской революции 1917 года сама возможность моего рождения была сомнительна, так как вероятность встречи родителей из столь различных и небогатых семей, да еще в столице, была весьма малой. Да и вузов с совместным обучением тогда в России не существовало.

Мои предки мужского пола перешли в мир иной рано, когда им было меньше лет, чем мне, когда я начал писать эту книгу. Еще одна аномалия случится, если я эти заметки успею закончить, учитывая мою крайнюю нелюбовь к "писательству".

Из "гариков" известно, что евреев очень мало на планете, но одного еврея очень много. Со мной было по-другому. Евреем по Галахе я не являюсь (меня мало), но так как евреев в СССР было "очень много" (в науке и в искусстве особенно), то после окончания вуза меня на работу по специальности "процессы управления" никуда не брали. Наконец я попал в ящик (почти случайно, благодаря участию в туристском походе по реке Чуне на Кольском полуострове). На некоторое время я мог бы забыть, что я еврей. В ящике была призрачная возможность вырасти до почти несъедобных размеров – вспомнились надписи на длинных ящиках: "Сельдь ящиковая, кормовая". Эти ящики – первое, что мы увидели, когда вышли после реки Чуни к древнейшей его деревне Варзуге. Сельдь была малосъедобная – очень большая и кормили ею только местных свиней. Вот таким ящикóвым стал и я – на продажу не годился, а съесть в "ящике" меня можно было только с голоду. Ящик считался "юденфрай" и, попав в него, можно было расслабиться. (Установки тоталитарной власти с конца сороковых состояли в том, чтобы евреев в Академию Наук, университеты, ВУЗы и оборонку не принимать, но и не увольнять, с руководящих постов по возможности убрать и на них не назначать). При создании новых ящиков евреев и не брали, но тех, кто все-таки попадал, не увольняли. Теперь, после объяснения заглавия, назову и третью важную причину – пишу в расчете на племянниц, внучек и внучатых племянников, которые иначе этого не узнают (а сейчас пока и знать не хотят). Пишу с надеждой: "и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я". Парадокс в том, что понять книгу без пространных комментариев смогут только мои современники. Объяснения некоторых незнакомых для потомков слов и понятий приводятся в Примечаниях и Комментариях, привязанных к соответствующим страницам; и только там, где это может быть неизвестно современникам ставится звездочка (*).

Кому эту книжку читать не рекомендуется? Так как она написана для родных и друзей, с позиций русско-еврейской дуальности, то антисемитов и еврейских ортодоксов, убежденных в своей исключительности, просьба чтением себя не утруждать.

Предисловие к книге первой

Название всей книги – "Записки ящикóвого еврея" соотносятся с третьей частью воспоминаний – периоду работы в Ящике. Я думал, что это и будет если не основным содержанием книги, то ее кульминацией. Но в процессе написания обнаружилось, что книга сама диктует, что в ней главное, а что нет. Желание объяснить, как и почему я оказался в Ящике, привело к необходимости рассказать сначала о родителях, потом о детстве, родных и друзьях. Часть первая растеклась "мыслью по древу" и превратилась в книгу первую "Из Ленинграда до Ленинграда" – рассказ о путешествии длительностью в семнадцать лет. Чтобы дописать остальные две части потребуются еще две книги с условными названиями "В Ленинграде. На Физмехе Политехнического" и "Киев. Взгляд из Ящика". Хватит ли сил и желания на книгу четвертую, "Бохум и остальные части света", покажет время.

Из "Жизни π" Мартела известно, что мир не просто такой, как есть. Он таков, как мы его понимаем. А когда что-то понимаешь, то привносишь в него что-то свое. И разве сама жизнь таким образом не превращается в рассказ?

Записки ящикового еврея

Книга первая:

Из Ленинграда до Ленинграда

В начале

Бывшая Чесменская военная богадельня (ЛАДИ-ЛИАП)

Я лежу навзничь на крутом травяном откосе, вверху сквозь редкие сосны видно бледно-голубое небо. Сверху слышится жужжание. Потом в небе появляются мошки, превращающиеся в комаров. Комары начинают по очереди падать на нас, быстро увеличиваясь в размерах. Жужжание переходит в гул, а потом в вой, который становится невыносимым, и комары превращаются в железные чудовища – "штуки". Они сменяют друг друга, при этом вой в промежутках стихает. Медленно падают сосны, поднимаются пласты земли – гулкие взрывы не воспринимаются и не запоминаются. Главное – прекращается вой и наступает облегчение. Почему-то ни я, ни те, кто рядом, не закрывают мне ни глаза, ни уши. Это мое первое воспоминание и сниться оно мне будет потом много раз. Оно относится к 9 сентября 1941 года, когда нас (по документам) якобы эвакуировали из Ленинграда. На самом деле поезд, стоявший внизу откоса, в железнодорожной выемке, удалось отремонтировать, и мы вернулись назад в Ленинград.

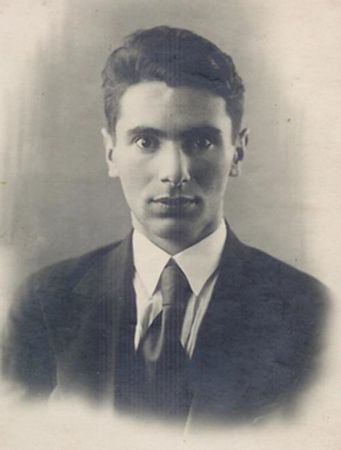

Папа в 1938 г.

Мама в 1938 г.

Девятого сентября кольцо блокады уже было замкнуто.

В автобиографиях я писал, что родился в студенческой семье, что не совсем точно. Мама действительно была студенткой третьего курса Ленинградского автодорожного института – ЛАДИ. Папа к этому времени ЛАДИ уже окончил и строил дорогу в Хмельнике (вдоль границы с Западной Украиной – Галичиной, тогда еще Польшей).

Встретились родители в 1936 году в общежитии ЛАДИ, которое помещалось тогда в одном из зданий бывшей Чесменской военной богадельни. Папа был уже старшекурсником, когда их компания знакомилась с первокурсницами. Мама с ее темнорусой косой ниже пояса и неяркой среднерусской красотой не могла не привлечь его внимания. Первые два года жизни (до войны) я провел в общежитии ЛАДИ – с бабушкой Антониной Владимировной, которую сначала я, а потом и все в семье стали звать "бубой".

Оправдалось ли поверье, что если рожден в мае, то потом всю жизнь будешь маяться, судить читателю, но путешествовать я начал в три месяца.

В августе 39 года папа меня, трехмесячного вместе с мамой и бубой повез на смотрины к родителям в Киев.

В общем и целом смотрины удались не очень. Мало того, что моя мама "увела" сына Веры Абрамовны, она еще и не была еврейкой. Тетя Рая – старшая сестра отца и любимая дедова дочка, теплых чувств к нам тоже не питала.

А буба вообще была из другого социального круга, не очень-то в офицерской среде Орловской губернии привыкшего к общению с евреями. До моего рождения буба плакала и причитала: "Аська, мало ли хороших парней за тобой ухаживают?".

И только дед Ефим Наумович встретил и меня, и маму, и бубу радостно. С бубой они даже подружились, что не прибавило ей симпатий со стороны Веры Абрамовны. Баба Вера вообще считала, что сделала мезальянс, выйдя за доброго, но не очень богатого мужа. Ее мечта – стать образованной женщиной растворилась в семейной жизни, хотя детьми она занималась мало: для этого были няньки и учителя.

Дед был человек толерантный и добрый – не из жестоковыйных евреев, какой была бабушка Вера.

Впоследствии человеческие качества деда спасли его семью от голода в эвакуации в Уфе. Как мне его не хватало в детстве в Киеве! Каким мог быть дедушка я понял, когда меня уже в 1949-51 годах пригрел дядя Сема, его младший брат.

После Киева мы поехали в Хмельник (Винницкая область), где папа строил рокадную (т. е. вдоль границы) автомобильную дорогу. Там всем нам было хорошо. Мама с бубой вспоминали, как соседские мальчишки изображали: Абрам Ефимыч идет на работу – кепка надвинута на лоб, и он же идет с работы – кепка на затылке.