Эпилог. Признание

Последняя разгромная статья про М. Шагала в белорусской официальной газете появилась в 2002 г., когда я самозабвенно "финализировал" текст диссертации. Возможно, мне нужно было тогда меньше читать газеты 1920-х гг. и внимательнее читать газеты современной мне Беларуси, меньше бы удивлялся. Автор новой порции разоблачений был в тот момент человеком с очень серьезной должностью и общественным весом. Против Шагала выступил главный редактор "Информационного вестника Администрации президента" писатель Э. Скобелев: "…если я добавлю, что для меня фигура М. Шагала совершенно неприемлема даже и в морально-политическом плане, меня обвинят в том же самом [антисемитизме]. И что толку доказывать, что М. Шагал разворовывал народную собственность, как об этом было подробно рассказано российской прессой, избавлял от службы в Красной Армии сотни единоверцев, с которых за свои "справки" еще и лупил "комиссионные"? М. Шагал не эмигрировал, – он смылся от неминуемого уголовного наказания", – заключает Скобелев. Дальше он объясняет истинную подоплеку международной славы М. Шагала: "А то, что он купил подряд, дав хорошую взятку, и "украшал" известные залы в Европе, – это еще ничего не говорит с точки зрения искусства. Надо было хорошо кормиться, и он кормился". Интересно, какую взятку и кому нужно дать, чтобы тебя пустили расписывать плафон Opéra Garnier в Париже? И много ли после такой взятки оставалось на "кормление"?

Выступления, звучавшие из уст постаревших врагов Шагала в разрозненных и редких интервью середины нулевых, были уже не так мощны, как критика поздних 1980-х: само появление этих людей в публичном пространстве стало редкостью, они теряли силу и влияние. Их слова больше не оставляли ощущения непробиваемой стены, подпертой силой некой незримой глазу системы. Их эпоха кончалась, история готовилась сделать очередной поворот.

Что интересно, "реабилитация" художника произошла на родине тихо и не была вызвана крупными политическими сдвигами, такими, например, как перестройка и гласность, сделавшими возможной первую после 1973 г. выставку в Москве. Власть в Беларуси не менялась с 1994 г., как не менялся глобально и политико-идеологический курс: страной управлял все тот же президент, последовательно выстраивающий социальную модель, основанную на сохранении советского патернализма, консервации советской идентичности, укоренении советских исторических мифов.

Шагала "легализовало" время: начали один за одним умирать от старости влиятельные преследователи, занимавшие некогда ключевые посты в науке и номенклатуре. Их дети, как правило успевшие поучиться за границей, погулявшие по музеям Западной Европы, были носителями уже совсем иных взглядов. На полотнах Шагала они видели не "перевернутого Ленина в цирке", не "сионизм" и "антисоветчину", а наивный мир детского сна, пронзительность цветовых сочетаний, причудливость пластики. Словом, эти молодые белорусы воспринимали мир примерно так же, как среднестатистический немец или француз. Возможно, им даже было стыдно за слова и дела отцов.

Параллельно с этим тихо, по капле, ослабевшую стену запретов подтачивали витебские и столичные энтузиасты. О том, как "разрешали Шагала" в период с 1991 по 2012 г., можно было бы написать книгу, по размеру сопоставимую с этой. Но, что характерно, в двух очевидно этапных моментах процесса легализации художника были задействованы явно внешние по отношению к Витебску и всей Беларуси силы.

Первый важный сдвиг произошел в 1999 г. К этому моменту горисполком уже согласился передать Дому-музею М. Шагала здание по ул. Покровской, в котором жил живописец в детстве. Но дом на бывшей Бухаринской, ныне ул. Правды, 5а, тот самый легендарный дом, который стал цитаделью авангарда в городе, дом, из которого Шагала выселяли предписанием для того, чтобы освободить площади под музей, – так вот, этот уникальный дом, чудом сохранившийся во время Второй мировой, никто и не думал сохранять.

Его могли снести, отремонтировать, перестроить в любой момент – такова уж особенность нового капитализма постсоветских стран: в разговоре девелопера с исполкомом соображения исторической ценности всплывают в самый последний момент, если всплывают вообще. Людям, хранящим память о Шагале в Витебске, потребовалось четыре года на то, чтобы добиться создания Дома-музея на ул. Покровской: первый призыв на эту тему прозвучал в "Огоньке" в 1987 г. из уст А. Вознесенского, под музей власти согласились отдать дом только в сентябре 1991 г.

Теперь, в 1999 г., в условиях суверенной Беларуси, уже невозможно было апеллировать к московским авторитетам, привлекать на свою сторону Советский фонд развития культуры – любое мнение России и бывшего центра на этот счет для местных властей было бы пустым звуком. И вот что придумали витебские интеллектуалы тогда: на собственные средства они изготовили памятный знак, простую металлическую табличку коричневатого цвета. Она сообщала: "В этом здании находились: 1918–1920 – Высшее народное художественное училище. 1920–1922 – Мастерские УНОВИС. 1920–1922 – Свободные художественные мастерские. 1922–1923 – Художественно-практический институт". Они могли ее просто повесить на дом, но это очевидно не защитило бы его помнящий властные шаги К. Малевича паркет от уничтожения, а сам особняк – бывшие апартаменты Израиля Вульфовича Вишняка – от перепланировки или даже сноса за "ветшанием". В Минске в эти годы был "перепланирован" весь исторический центр: дома XVIII–XIX вв. по ул. Интернациональной, Революционной и Немига заменялись выполненными из бетона субстратами, к которым современные архитекторы, сообщавшие им "состаренный" вид, забывали приделывать печные трубы – их память оказалась настолько короткой, что они не могли вспомнить, что в XIX в. дома согревались не батареями с горячей водой, а все-таки печами, требующими дымоходов.

Были все шансы на то, что табличку витебским энтузиастам просто не дадут повесить: законодательство Беларуси требует согласования любых действий по увековечиванию памяти с местными властями. Итак, они пошли ва-банк – разослали факсы, приглашающие на открытие памятной доски в Витебск всех иностранных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Неизвестно, на что они надеялись. Может быть, на то, что приедет какой-нибудь советник по культуре из Индии и при нем милиция постесняется "вязать" желающих увековечить Народное художественное училище.

Намеченная дата открытия таблички приближалась, было непонятно, насколько жестко власти настроены предотвращать "порчу фасада". Как показывает 1987 г., у витебской номенклатуры имеется опыт запретов, налагаемых в самый последний день. И вот за несколько дней до намеченного открытия таблички авторам "провокации" вдруг начали звонить из Минска, из посольств: "Чрезвычайный и полномочный посол Франции будет рад принять участие в церемонии открытия доски"; "Чрезвычайный и полномочный посол Германии почтет за честь приехать в Витебск для открытия памятного знака, посвященного школе, где преподавал Шагал".

"Вся улица была заставлена лимузинами с дипномерами и флагами иностранных держав. Приехали, кажется, вообще все дипломаты, аккредитованные в Беларуси. Местные чиновники перепугались – они никогда не видели такой представительной кавалькады в городе. Тогда стало понятно: что-то переломилось. Причем – навсегда", – рассказывает нам Роман, очевидец тех событий.

Здание благодаря дипломатам, явившимся на открытие таблички, отдали под музей – ничего иного просто не могло произойти по итогам такого представления. В 2015 г. там должен закончиться ремонт, после чего откроется экспозиция, увековечивающая детище, созданное М. Шагалом. Лестница на второй этаж, у выхода из которой находился шкаф, где Шагал прятал свои холсты, а неблагодарные ученики таскали их, чтобы разорвать, загрунтовать по новой и замалевать, к сожалению, не сохранилась. Но сами стены тут настолько пропитаны страстями, кипевшими в Витебске в 1920-х, что достаточно просто постоять с закрытыми глазами, чтобы услышать, как бьются крыльями о закрытые окна испуганные агрессией пролетарской толпы шагаловские попугаи. Они все тут – арлекины, ослы, зеленые коровы, летающие влюбленные: ведь всех их, воспроизводимых во Франции и Америке до самой смерти, Шагал придумал тут, именно тут.

Ему было тяжело, но воображение подхватывало на руки и несло в волшебную страну, где не было ни мордастых комиссаров, ни ветреных учеников, ни учителей-предателей, ни концентрации заказов, ни даже Общества им. И. Л. Переца. Персональный рай, причем не важно – гения ли, обычного ли человека, – место, достойное посещения массами. Быть может, кто-то почувствует хотя бы отблеск того света, который наполнял тут поносимого и преданного всеми гения.

Вторым важным для возврата памяти о Шагале моментом была выставка "Художники Парижской школы родом из Беларуси", которую Национальный художественный музей запустил в сентябре 2012 г. и на которой впервые за все времена была выставлена картина (не литография, не офорт) М. Шагала. Картину "Влюбленные" (1981) тогда же, в 2012 г., приобрел для корпоративной коллекции "Белгазпромбанк" на аукционе Christie’s за 650 тысяч долларов. Впоследствии коллекция была пополнена еще несколькими большими покупками, в т. ч. в технике "холст, масло", каждая из которых публично экспонировалась. "Возврат Шагала на родину", предпринятый российским банком, близким к кремлевскому "Газпрому", был явным имиджевым шагом, совершенным в пиар-парадигме social responsibility of business. Но именно это приобретение, а также выставка и информационная кампания, организованная "Белгазпромбанком" в больших медиа, стали той последней каплей, которая окончательно изменила отношение к художнику на родине.

Массы наконец получили возможность видеть его пронзительные цвета, его нервную, тревожную линию, беспокойные контуры его фигур.

Заключение

Слово, вынесенное в заглавие этой книги, встречается в витебской публицистике Шагала лишь один раз. "Наконец мы опять на своей убогой родине", – пишет художник, старательно не выделяя его большой буквой. Это бодрое вступление открывает его малоизвестную статью из "Витебского листка" (январь 1919 г.), найденную нами в фонде редкой книги президентской библиотеки и процитированную до этого трижды по куда менее интересным поводам. Маэстро жалуется, что к вечеру ему приходилось возвращаться в номер и оставаться "в темноте", так как "убогая родина" не смогла выделить художнику ни свечей, ни электричества.

Выводы здесь должны были стать попыткой оправдать эту убийственную ремарку, а также тот город и ту страну, которые теперь за ней стоят.

Каждое из начинаний, за которое брался Шагал в Витебске, заканчивалось неудачей. Оформление революционной годовщины осудили, попытку объединить художников в артель назвали цензурой, учеников увели, музей разграбили. Непонятость Шагала в момент его жизни в Витебске была понятной, ведь все вокруг разделяли мнение, что он непонятен. После его успеха в Париже эта же непонятность стала травмой для непонимающих. Это помогло городу поскорее забыть о нем. Нужно осознавать, что Шагала осуждали не только партийные органы, не только в Витебске и не только в 1980-х, и разговоры на "реабилитационной" выставке в 2012-м в Минске были поистине интересны. Нужно осознавать, что защищали его всегда единицы, а статьи из "Политического собеседника" находили горячее одобрение у читателей. Это сюжет не об отношениях художника и власти, это сюжет об отношениях художника и родины.

Гений не может быть признан в провинции, так как ее культурный уровень от культурного уровня метрополии отделяет пропасть. Художник может состояться либо в Париже, либо в губернии: в первом случае его жизнь в губернии будет неблагополучной и трагичной, во второй его появление в Париже будет встречено недоумением. Надежды на глокальность в данном случае могут не оправдаться, так как она не гомогенизирует культурный уровень сред, которые сталкивает лбами.

Вообще же даже в эпоху глокальности провинция с ее невключенностью в систему унифицированного культурного производства является ресурсом для возникновения новых, исключительных типов образности. А потому появление гениев шагаловского типа – превозносимых на чужбине и порицаемых соотечественниками – неизбежно.

"Легализация" такого художника в глазах сограждан – дело, требующее не только времени (т. е. момента, когда кубизм или экспрессионизм перестанет вызывать в провинции шок), но и привлечения сугубо внешних факторов, например проникновения явных атрибутов успешности данного художника в глубь провинциальной среды (как мы видим, перепечатка критической статьи Луначарского в местной прессе несильно помогла восприятию М. Шагала как знаменитости, но приезд кавалькады лимузинов дипкорпуса стал явным признаком того, что М. Шагал действительно не был шарлатаном).

При этом кейс памяти о Марке Шагале разительным образом отличается от кейсов Нико Пиросмани в Грузии или Микалоюса Чюрлёниса в Литве: второй и третий были апроприированы новыми грузинскими и литовскими элитами, первый же остался маргиналом и в нарождающейся независимой государственной системе. Конечно, полная исключенность памяти о Шагале из искусствоведческого дискурса в БССР делает его случай несопоставимым со случаями Чюрлёниса и Пиросмани: у них все-таки были музеи, улицы, их именами называли школы, про них говорили, писали, их исследовали, ими гордились. Шагал же был неудобен как советским управленцам, так и тем, кто с ними боролся. Русскоязычный еврей из Витебска не очень подходил на роль антисоветской иконы национального фронта. К тому же председатель первого независимого сейма Литвы Витаутас Ландсбергис оказался большим специалистом по Чюрлёнису, защитившим в 1969 г. кандидатскую диссертацию о его музыке. Человек, обладавший знанием о том, что колокольня из цикла "Весна" М. Чюрлёниса очень удачно подходит для означивания обновленного литовского общества, был близок к кругам, принимающим решения. Кадровый состав президиума белорусского Верховного совета в 1990-м был далек от искусствоведения.

Наконец, в результате событий конца 1990-х, в результате той мягкой люстрации, которая происходила если не в политике, то в сознании соседних с БССР стран, там начало актуализироваться несколько иное прошлое, нежели та его версия, которая предлагалась в книжках Гайдара и пионерских линейках. События Гражданской войны, раскулачивание, репрессии, Бунин, Набоков, эмиграция – все это представало в новом свете. Беларуси эта мягкая люстрация с ее переозначиванием героев не коснулась. Памятник Дзержинскому тут до сих пор стоит нетронутым. Прошлое для жителей этой страны вплоть до поздних нулевых состояло из надежно отлитых в 1950-х мифов, которые лишь укреплялись патерналистской идеологией, Музеем войны и гордостью за крупное промышленное производство. Тот волшебный мир, к которому отсылали первые робкие вернисажи Шагала, просто не существовал в массовом сознании, память которого о послереволюционных годах по-прежнему зиждилась на избах-читальнях, вредных кулаках и фильмах вроде "Неуловимые мстители".

Кроме того, к середине 1990-х в других постсоветских странах наряду со сложившимися пантеонами советских героев начали возникать новые имена, своего рода постсоветские "иконостасы" из реабилитированных персоналий, которых открывали заново. Археология знаний стала очень актуальна. В культуре Беларуси на плаву оставался набор фамилий, сложившийся еще при И. Сталине, а антисоветские поэты Лариса Гениюш и Наталья Арсеньева находятся под запретом до сих пор (первая запятнала себя отсидкой и связями с эмиграцией, вторая, написавшая неформальный гимн Беларуси "Магутны Божа", сотрудничала с фашистами и за это выведена за пределы памяти).

При этом, думается, Шагал мало что потерял. Характер провинциальной славы так же примитивен, как и характер травли в губернии. Про сделанные из дырчатой сетки репродукции картин Шагала в окнах витебских заправокмы уже упоминали. Вместе с тем трансформация языка и образности, пережитая в результате непризнания, вписывается в творческую биографию навсегда.

Поэтому огромное спасибо Витебску, месту, которое зовется загадочным словом родина, за то, что он подарил Шагалу несчастья, а нам – Шагала.

Иллюстрации

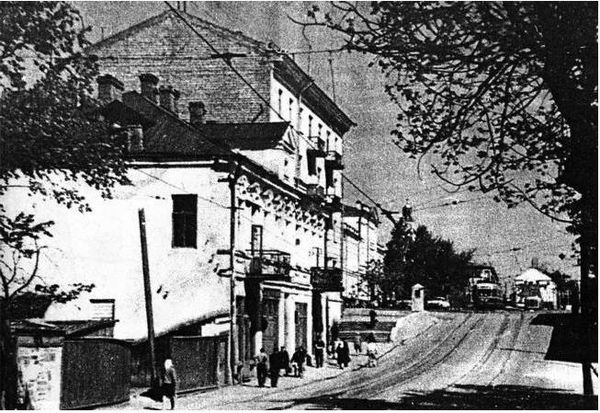

1. "Дом с мезонином" по адресу ул. Гоголевская, 1. Фотография предоставлена Р. Вороновым. Сюда в рисовальную школу ходил юный Марк. Здание снесено в 1960-х. 1940-е гг.

2. Район Задвинья, где размещался дом Шагалов. Фотография предоставлена Р. Вороновым. В хрестоматийной фразе "Марк Шагал родился в Витебске 6 июля 1887 года" первое и второе слово прямо неверны, четвертое слово долгое время являлось предметом споров, которые не утихли до сих пор (то есть ошибки случаются в изданиях самых последних лет).

3. Задвинье. Фотография предоставлена Р. Вороновым. Причина, по которой уважаемые авторы, один за другим, совершают ошибку, отправляя Шагала рождаться в Лиозно, заключается в том, что Лиозно называет местом рождения маэстро "Большая советская энциклопедия".

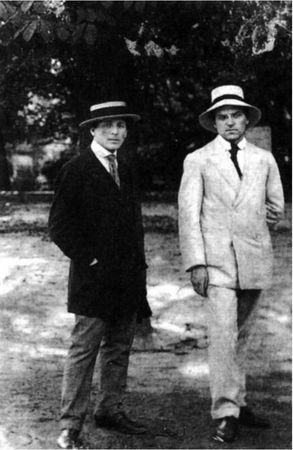

4. Марк Шагал и Александр Ромм в Париже. 1911. "Принц и нищий", "денди и бродяга", "богач и бедняк": таким был внешний расклад.