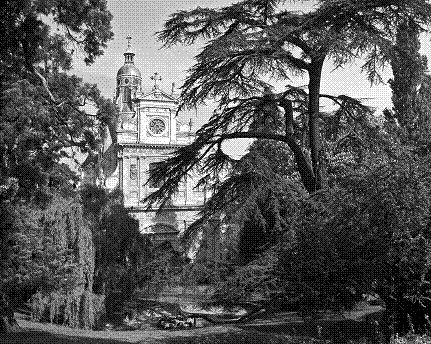

Королевская резиденция Блуа

Между тем Маргарите минуло 17 лет (в 1509 году). Ее нельзя было назвать красивой, но она владела в высшей степени тем, что называют словом "шарм", и это заставляло современников не замечать неправильность черт ее лица, обрамленного темными волосами. Она очень походила на своего брата и являлась типичной Валуа: как у всех представителей этого рода – ослепительный цвет кожи, длинный нос, карие живые глаза и крупный, немного насмешливый рот. Современники считали Франциска красавцем. Красота Маргариты заключалась не в чертах лица, а в том выражении, которое имело ее лицо; в тех мыслях, которые горели в ее глазах; в той ласковой, доброй улыбке, которая убирала насмешливую складку губ; наконец, в мягком, благозвучном голосе, "будившем все нежные струны сердца".

Высокая и стройная, изящная и величественная в каждом своем движении, она, по словам видевших ее, производила всегда неотразимо чарующее впечатление. Так, Иларион де Кост (Coste) говорит:

Она выделялась не только своими знаниями, но также изяществом своей одежды и красотой своей речи.

Речью она владела в совершенстве. Любила красиво одеваться и при этом была "живой, остроумной и прекрасно образованной". В эпоху, когда во Франции еще не свергли иго схоластики, хотя борьба против нее длилась уже целый век, когда правило "Что по-гречески, то не читается" (Graecum est, non legitur; эта фраза принадлежит знаменитому юристу Аккурцию, который по-гречески не понимал и потому оставлял без объяснения все греческие цитаты) внушалось даже в школах, когда священнослужители с кафедры не стыдились говорить, что "недавно открыт новый язык, называемый греческим, которого следует очень избегать, ибо он порождает все ереси", – в такую эпоху Маргарита с увлечением читала Софокла в подлиннике, интересовалась вопросами теологии и, чтобы лучше понимать их, в конце концов занялась даже еврейским языком под руководством знаменитого ориенталиста (востоковеда) того времени Парадизио, по прозванию Каносса.

В 1509 году Маргарита вышла замуж – не по любви, и даже не по склонности. Ее просто "выдали" за герцога Алансонского, чтобы этим закончить земельную тяжбу между ее братом (как наследником Ангулемским) и герцогом. (Это была первая жертва, которую Маргарита принесла интересам нежно любимого брата. Ей впоследствии еще не раз предстояло жертвовать собой ради прихотей эгоистичного Франциска.) Свадьба состоялась в Блуа с большой торжественностью, после чего молодые уехали в свое герцогство. С этого года и вплоть до Павийской битвы (в 1525 году) и мадридского плена Франциска в биографии Маргариты наступает для нас огромный пробел: не сохранилось почти никаких документов, позволяющих воссоздать сколько-нибудь подробно ее жизнь в этот период, так что приходится ограничиваться лишь отрывочными и случайными сведениями.

В самом начале 1514 года умерла королева Анна. Ее оплакивали только бретонцы и муж, который "надел глубокий траур и плакал 8 дней". Флеранж в своих мемуарах говорит, что смерть эта была очень приятна Франциску, ибо Анна ему во всем противодействовала и не было часа, когда бы эти два дома (королевский и Ангулемский) не враждовали между собой. Мы вполне можем поверить этому свидетельству близкого друга и товарища молодого наследника, хотя оно как будто не согласуется с записью, содержащейся в журнале Луизы:

Анна, королева Франции, скончалась 9 января 1514 года, поручив мне свои имения и своих дочерей, даже Клод, [будущую] жену моего сына, которую я дружески воспитывала, как то всем известно.

Кроме Клод у Анны была еще дочь Рената, будущая герцогиня Феррарская, родившаяся в Блуа 29 октября 1510 года. Тот факт, что Анна поручает двух своих дочерей надзору Луизы, еще не доказывает ее доброго отношения к ней. Ведь Анна знала, что после ее смерти Клод выдадут замуж за герцога Валуа, и, стало быть, волей-неволей ее дочь попадет под руководство своей свекрови – Луизы Савойской. Умирая, она только как бы просила не переносить на детей того недоброжелательства, которое разделяло их, матерей. Страх, что, обретя власть, Луиза будет притеснять ее маленьких дочерей, вырвал у гордой королевы последнее завещание. И даже та настойчивость, с которой Луиза указывает на добросовестное исполнение ею последней воли покойницы, наводит нас на мысль о том, что в душе своей она не находила любви к двум сиротам.

Об обеих дочерях Людовика XII можно сказать, что их жизнь не была радостной. Старшую, Клод, выдали за Франциска в 14 лет. Добрая и ласковая, она, однако, никогда не могла добиться любви своего ветреного супруга, которого сама, кажется, горячо любила. Измученная нравственно и физически, она умерла в 1524 году. Королеву Клод искренне оплакивала не только золовка Маргарита, но и весь народ, в своем представлении присоединивший ее к другой несчастной королеве, Жанне (жене Людовика XII), такой же заброшенной и покинутой человеком, которому слепая судьба вручила заботы о ней.

Младшая дочь Людовика XII, Рената, болезненная и некрасивая, была выдана замуж за герцога Феррарского. Не найдя в замужестве ничего, кроме горя, она всей душой отдалась реформатскому движению и превратила свой двор в убежище для всех гонимых, повторяя то же, что делала раньше нее Маргарита во Франции, но действуя смелее и последовательнее. Этим двум женщинам обязано Возрождение сохранением многих и многих замечательных представителей эпохи.

Франциска Ангулемского и принцессу Клод обвенчали через четыре месяца после смерти королевы Анны, 18 мая 1514 года. Сейчас же после этого король Людовик XII задумал и сам жениться (в третий раз), для того чтобы иметь прямого наследника. Ему предложили в жены 16-летнюю принцессу Марию, сестру английского короля Генриха VIII; брак был заключен par procuration 18 августа в Гринвиче. Mapия прибыла во Францию с большой свитой, в которой, между прочим, находилась в качестве фрейлины знаменитая впоследствии Анна Болейн. Франциск был послан в порт навстречу королевской невесте. Мария была так хороша собой, что 20-летний герцог тут же в нее влюбился. Но Мария высадилась на французский берег со своим любовником, молодым герцогом Саффолком; а в Абвиле ее с нетерпением ждал 52-летний супруг Людовик XII.

Карл Орлеанский и Мария Клевская (Шпалера XV века. Музей декоративного искусства. Париж)

В продолжение шести недель пиршества и балы беспрестанно сменялись турнирами и играми; король, не желая отставать от молодежи, принимал живое участие во всех увеселениях, а ночи проводил с женой. Его здоровье расшаталось и не выдержало: в конце декабря он занемог, и 1 января 1515 года его не стало.

Мечта Луизы исполнилась, о чем лаконично написано в ее журнале.

1 января 1515 года мой сын стал королем Франции.

Глава 2

Жажда удовольствий

Совсем новая эпоха – эпоха бурного развития культуры, ученого гуманизма, воскрешения классической древности – начинается для Франции со вступлением на престол молодого Франциска Валуа, знаменитого короля Возрождения. Возникает огромный интерес к античности: активно изучают классическую латынь (отказавшись от обедненной латыни Средних веков), издают многих античных авторов. Происходит оживление в издательском и переводческом деле. Франциск сам этому способствует: следит, направляет, дает советы (что издавать, что переводить). Теперь при королевском дворе часто можно видеть ученых, художников, поэтов. Строгая, экономная и скучноватая жизнь двора Людовика XII сменилась шумными беседами, веселым смехом и беспрерывными праздниками.

Мать короля, моложавая Луиза Савойская, живая, бойкая, остроумная и образованная, только теперь получила возможность жить так, как она любила и как до сих пор ей было возбранено враждебностью Анны. Проведя лучшие свои годы вдали от света, ограничив интересы только заботами о детях, и специально о сыне, которого она боготворила и на которого возлагала все надежды, она наконец увидела себя у цели, и все жертвы, ею принесенные, оказались искупленными. В журнале Луизы мы находим, например, такую запись:

В день обращения св. Павла мой сын был помазан в Реймсском соборе; за это я славословлю божественное милосердие, щедро вознаградившее меня за все те бедствия и неудачи, которые обрушились на меня в мои ранние годы и в цвете моей юности. Смирение сопутствовало мне, и терпение никогда меня не оставляло.

Она торжествующе и гордо вступала фактически на престол вместе со своим сыном, быстро оттеснив его супругу – тихую, кроткую королеву Клод, о которой как-то забыли.

Простой народ все еще оплакивал своего "отца", добродушного Людовика XII, а дворянство уже ликовало, радостно толпясь вокруг трона, на котором сидел теперь блистательный, истинно дворянский король (le roi-gentilhomme). В жизнеописании Баярда говорится, что не было видано короля, которого дворянство любило бы больше, нежели Франциска I.

Природа щедро наградила его: он был высокого роста, отлично сложен, одинаково ловок и силен во всех рыцарских упражнениях. Современникам Франциск казался красавцем. Талантливый, веселый, задорный, с пылкой фантазией, смелый до безрассудства (сохранился рассказ о том, как Франциск убил дикого кабана с опасностью для собственной жизни), страстный любитель приключений, несколько хвастливый, всем интересовавшийся и все желавший знать (но знать без особого труда, потому что схватывал многое на лету и никогда ни во что серьезно не углублялся), влюбчивый и переменчивый, – он являлся типичным представителем галлов, какими их видел и описал еще Юлий Цезарь. О внешности Франциска сообщали венецианские послы в своих подробнейших донесениях сенату. Он одевался всегда очень роскошно в противоположность своей сестре, которая любила больше всего простое черное платье. Его одежды бывали затканы золотом и усыпаны драгоценными камнями. Воспитанный среди женского общества, хотя и под надзором гувернеров, с колыбели избалованный страстной любовью матери и сестры, Франциск ступил в 20 лет на широкую дорогу славы и почестей.

Франциска манила Италия. Принимая венецианских послов, явившихся поздравить его по случаю вступления на престол, он дает им честное слово дворянина, что не позже, как через год, явится в Ломбардию. И вот увеличиваются налоги, увеличивается войско, подтверждаются мирные договоры со всеми друзьями и союзниками. Франция, со своим юным королем во главе, готовится к великому Итальянскому походу, к завоеванию Милана.

Единственные горные проходы в Италию оказались заняты врагами, и французам пришлось создавать новый путь, то есть предпринимать дело неслыханной трудности и опасности. Но они не остановились перед этим: взрывали и буравили скалы, перебрасывали мосты через бездонные пропасти или, обвязавшись веревками, вбивали столбы и строили деревянные крытые галереи, чтобы провести пугающихся лошадей. И по этим мостам и галереям, висевшим в воздухе, сколоченным на живую нитку, прошла вся артиллерия и множество одетых в латы и кольчуги всадников. Но когда такой способ казался слишком опасным и боялись, что легкие сооружения не выдержат, тогда пушки на блоках спускали в бездны и потом с неимоверными усилиями вытаскивали на противоположные вершины.

На пятый день французская армия, перевалив через горы, была в Ломбардии. Она явилась так неожиданно, и переход, ею сделанный, был связан с такими сказочными препятствиями, что итальянцы едва верили своим глазам: уж не с неба ли свалились французы? "Они свалились почти что с неба – они спустились с Альп", – написал Мишле.

13 сентября 1515 года произошла знаменитая Мариньянская битва, сразу увенчавшая Франциска лавровым венком. Благодаря ей на него обратила внимание вся Европа и он из короля-рыцаря сделался народным героем. Теперь его счастливые мать и сестра, а с ними и все соотечественники величали юного короля Цезарем, победителем швейцарцев. Побежденная Италия лежала у его ног, и, казалось, мечта его предшественников осуществилась. Папа Лев X, видя себя совершенно беззащитным, готов был согласиться на какие угодно требования и уступки. Франциск становился истинным хозяином полуострова. Но он не понял выгод своего положения и не сумел ими воспользоваться. Вместо того чтобы прямо двинуться на Рим и Неаполь, которыми ему так легко было завладеть, король позволил уговорить себя не предпринимать больше ничего решительного и навсегда упустил случай укрепиться в Италии.

Канцлер Дюпра вступил в переговоры с двумя кардиналами относительно духовенства и уничтожения прагматической санкции, а Франциск в последних числах января 1516 года вернулся на родину, сделавшись страстным поклонником Италии и великолепного папы, явившегося перед ним с целой свитой художников и артистов. Таким образом, Итальянский поход, несмотря на многообещавшее начало, не дал Франции никаких материальных выгод. Но так же, как и прежние походы на Апеннинский полуостров (может быть, даже гораздо больше, чем все они), этот поход имел важное культурное значение.

Карл VIII открыл Италию для Франции, как сказал один историк, а Людовик XII сблизил Италию с Францией; Франциск I перенес Италию во Францию. Блеск, которым вдруг засверкает Франция в XVI столетии, заимствован ею из Италии; он передан сюда Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Бенвенуто Челлини и другими великими итальянцами.

Французы перенимают у итальянцев все новое и интересное в архитектуре, скульптуре и живописи, а также в литературе – например, широкое распространение получают такие литературные формы, как сонет и новелла (новелла принесена была в Италию из Франции, но Италия сделалась второй родиной новеллы, которая достигла совершенства под пером Джованни Боккаччо). Новшества касаются общественно-политической и частной жизни. Становится модно "жить по-итальянски".

Франциск I, нагостившись у итальянской знати, вернулся в свое королевство возмужалым, гордым и жаждущим удовольствий.

– Двор без женщин – что весна без цветов! – заявил юный король и разослал приглашения во все замки и бурги (городки), предложив французскому дворянству пожаловать к нему с сестрами, женами и дочерьми. Все радостно отозвались на призыв Франциска и без сожаления променяли свои родовые хоромы на тесную комнатку в королевском дворце; свою однообразную, замкнутую жизнь – на шумное веселье придворных праздников.

Конечно, дамы при дворе были и раньше, но они не принимали того активного и непосредственного участия в придворной жизни, которое стало привычным в ХVI веке. Все они состояли на службе у своей государыни; она, взяв на свою ответственность дочерей лучших домов Франции, строго следила за их поведением, заботливо охраняя их доброе имя. Так было при Анне Бретонской и так же относилась к этому ее дочь, Клод. Однако Клод была слишком мало королевой, чтобы иметь хоть какое-нибудь влияние на то, что делалось при дворе.