То, что он не трус, Николай показал 14 декабря. То, что он не тиран, император намеревался показать организацией политического процесса. Его порыв немедленно покарать виновных уступил место стремлению провести максимально тщательное и объективное следствие, а затем устроить суд. Хотя император мог, как замечал тот же барон Розен, составить из членов Следственного комитета военный трибунал и "решить дело в 24 часа без помощи учёных законоведов. Просто вызвали бы военного аудитора, который указал бы на статью Устава, по которой кадровые военные, вышедшие с оружием в руках против государственной власти, должны бы были быть "аркебузированы", - и всё закончилось бы скорым расстрелом".

Вместо этого Николай провозгласил: "Закон изречёт кару". Император, как отмечал Бенкендорф, "желая дать этому делу полную законность и общественную гласность", повелел создать Верховный суд, в который вошли "сенаторы, министры, члены Государственного совета и наиболее отличившиеся военные и гражданские лица, которые в это время находились в столице". Эти 72 человека - вся правительственная верхушка по состоянию на 1826 год, за исключением, во избежание предвзятости, тех, кто вёл следствие! Разработкой важнейших документов судопроизводства занимался очищенный от подозрений Сперанский, один из наиболее заметных либеральных деятелей эпохи, блестящий знаток законодательства.

По мнению Бенкендорфа, "никогда ещё суд не был столь представительным и независимым". Каждому обвиняемому, одному за другим, был задан вопрос, "не хотят ли они что-либо добавить в свою защиту, желают ли подать какую-либо жалобу на проведение следствия или не имеют ли возражений против того или иного члена комиссии". В ответ, как пишет Бенкендорф, "обвиняемые заявили, что использовали все способы оправдаться, и что им осталось только поблагодарить за предоставленную им свободу действий с целью защиты".

Законы того времени были суровы. "Военный кодекс, так же как и гражданские законы, предусматривал наказание смертной казнью", - уверял Бенкендорф. Он подчеркивал, что на этом фоне "желание судей, а также и Императора заключалось в том, чтобы наказывать мягко, ведь все заслуживали смерти". Здесь мемуарист видит очевидное преимущество самодержавной власти, способной подняться над холодным бездушием буквы закона. "Император внимательно изучил приговор Верховного трибунала и изменил строгость законов: только пятеро были приговорены к повешению, другие - к пожизненной каторге, менее виновные - к различным срокам каторжных работ, некоторые ссылались в Сибирь в качестве колонистов; самое слабое наказание было в виде нескольких лет или месяцев заключения в крепости". Кроме того, Александра Осиповна Смирнова-Россет вспоминала, что Михаил Павлович выступал "совсем против смертной казни", и император был этому "только рад".

* * *

Легенда вторая. Платок

Фильм "Звезда пленительного счастья", советская беллетристика, очерки Сергея Волконского, дневниковая запись Пушкина - всё это создало неприятную для императора Николая легенду о его легкомысленном поведении в день казни декабристов, 13 июля. Вот как выглядит она в пушкинском дневнике 1834 года:

"13 июля 1826 года, в полдень, государь находился в Царск<ом> Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку, и платок и побежал во дворец - собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр<ейлина> подняла платок в память исторического дня".

Получается, Николай запросто забавлялся с собакой в тяжелейший день смертной казни. Однако комментаторы пушкинского дневника давно отметили, что поэт позаимствовал эту историю у Смирновой-Россет, а она, что совершенно ясно видно по её воспоминаниям, рассказывала совсем о другом дне.

"В тот день, - вспоминала Смирнова-Россет, - когда произнесён был суд над обвинёнными(выделено нами. - Д. О.), приехал князь Лопухин и прочёл государю весь лист осуждённых. Государь в тот день купал в канавке своего терьера <Гусара > и бросал ему платок. Камердинер пришёл ему сказать, что приехал князь Лопухин. Он сказал, что направится в свой кабинет, а за ним Гусар. Я взяла платок и сдуру отдала его камердинеру".

Таким образом, сцена эта произошла раньше, в день оглашения приговора декабристам, а не в день его приведения в исполнение. Поэтическое воображение подсказало Пушкину хоть и не имевшую места, зато очень выразительную сцену, которая пришлась по душе романистам и кинематографистам.

* * *

Как же на самом деле вёл себя Николай накануне и в день казни? Представление о том подавленном состоянии, в котором находилась тогда царская семья, даёт дневник императрицы Александры Фёдоровны. В воскресенье 12 июля, ночью, она записывает: "Сегодня канун ужасных казней. <…> Я бы хотела, чтобы эти ужасные два дня уже прошли… Это так тяжело. И я должна переживать подобные минуты… О, если б кто-нибудь знал, как колебался Николай! Я молюсь за спасение душ тех, кто будет повешен". На следующий день императрица продолжает: "Что это была за ночь! Мне всё время мерещились мертвецы. Я просыпалась от каждого шороха. В 7 часов Николая разбудили. Двумя письмами Кутузов и Дибич доносили, что всё прошло без каких-либо беспорядков; виновные вели себя трусливо и недостойно, солдаты же соблюдали тишину и порядок. Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!.. Я благодарю Бога за то, что этот день прошёл".

Императрица Мария Фёдоровна передавала Николаю в частном письме своё представление о поведении царственной особы в день исполнения приговора: "Этот день должен быть проведён в полном уединении; это священный долг….Выйти в этот день - было бы оскорблением общественной скорби. Ради Бога, помогите мне избежать этой ошибки, которая уязвила бы всех, кто способен на чувство, на деликатность, и которая сделала бы меня очень, очень несчастной… вы поймёте, какое это имеет большое значение". Вдовствующая императрица была тогда в Москве, но хотела, чтобы её рассуждения дошли до сына.

Сам Николай писал матушке 12 июля: "Трудно передать то, что во мне происходит; у меня прямо какая-то лихорадка, которую я не могу в точности определить. К этому состоянию примешивается чувство какого-то крайнего ужаса и в то же время благодарности Богу за то, что он помог нам довести этот отвратительный процесс до конца. У меня положительно голова идёт кругом. <…> Одно лишь сознание ужаснейшего долга заставляет меня переносить подобную пытку". Очевидцы передавали, что весь день казни Николай был бледен и мрачен, и, едва получил известие о казни, отправился в церковь помолиться, а затем заперся в своём кабинете и до ночи почти ни с кем не разговаривал.

"Во всякой другой стране, - писал член Верховного суда Михаил Семёнович Воронцов, - более пяти были бы казнены смертию… Нельзя было меньше сделать и, конечно же, пять их оных, какие жизнью заплатили за ужасные свои намерения и опасность, которой подвергали всю империю, более всего заслужили". Воронцов хорошо знал самую "свободную" страну того времени, Великобританию. Там в среднем вешали по 80 человек в год (в том числе женщин), причём в течение четверти века только за посягательство на верховную власть был казнён 21 человек. В 1803 году, например, полковник Эдвард Деспард и шестеро его сообщников были приговорены к повешению и четвертованию: только за умысел совершить покушение на его величество Георга III. A 1 мая 1820 года в тюрьме Ньюгейт за подготовку нападения на членов британского правительства (через месяц после смерти короля Георга!) были повешены, а затем обезглавлены Артур Тистельвуд и с ним ещё четверо "революционеров". Казнь была публичной: "Помощник палача подошёл к краю эшафота, держа над собой голову за волосы… Громкий голос произнёс: "Вот голова Артура Тистельвуда, изменника!" Толпа пришла в возбуждение, из неё раздались крики, свист и гул неодобрения. Та же церемония была проделана у другого края эшафота".

Можно сделать сравнение и с самой демократической страной того времени, рабовладельческой республикой Соединённые Штаты Америки (чьи политические образцы изучали и отчасти копировали декабристы). Там в 1822 году выкупившийся на волю раб из Южной Каролины по имени Денмарк Визи (Denmark Vesey) был настолько вдохновлён идеей библейского Исхода, что спланировал восстание рабов, которое могло бы стать крупнейшим за всю историю Соединённых Штатов. Это "воздаяние" белым за грехи рабовладения должно было начаться с захвата крупного города-порта Чарльстон, его арсенала и воинских складов. Затем тысячи рабов с побережья Южной Каролины должны были перебить белое население штата, сжечь его столицу и отплыть на захваченных судах на Гаити. Ничего из запланированного реализовано не было, ибо за месяц до назначенной даты заговорщики были выданы одним из вовлечённых в заговор рабов. Судили их не за выступление и даже не за попытку выступления - за намерения. Обвинения были предъявлены 131 человеку, 65 было осуждено (двое умерли в заключении). Повешено было - причем публично - 35 человек, в том числе главный организатор, Денмарк Визи. Тела казнённых были рассечены и выставлены на всеобщее обозрение - дабы устрашить тех, кто считал заговорщиков героями.

В России же из 35 человек, приговорённых судом к смертной казни, 30 остались живы. А казнь проводилась рано утром, с четырёх до шести утра, подальше от глаз публики. Председатель Государственного совета, князь Пётр Васильевич Лопухин, был извещён: "Его Величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как на казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряжённую".

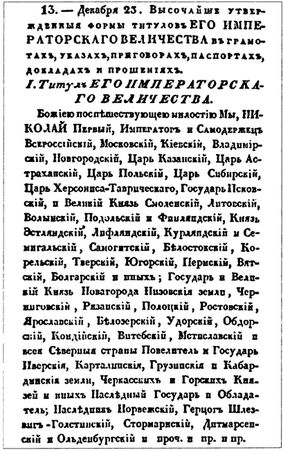

Сразу после казни Высочайшим манифестом от 13 июля, над которым немало потрудился Сперанский, была фактически объявлена официальная политическая доктрина:

"В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твёрдость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силой закона. В сём положении государственного состава каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и, спокойный в настоящем, может презирать (то есть смотреть. - Д. О.) с надеждой в будущее. Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сём порядке постепенного усовершения, всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к Нам путем законным, для всех отверстым, всегда будут приняты Нами с благоволением: ибо Мы не имеем, не можем иметь других желаний, как видеть Отечество Наше на самой высшей степени счастия и славы, Провидением ему предопределённой".

Константину же Николай писал о своих личных выводах: "По-видимому, Господу угодно было допустить события зайти как раз настолько далеко, чтобы дать созреть всему этому сплетению ужасов и нелепостей и чтобы тем с большей очевидностью показать вечно неверящим, что порядок вещей, который господствует и который так трудно искоренить, должен был рано или поздно привести к подобному результату. Если и после этого примера найдутся ещё неисправимые, у нас, по крайней мере, будет право и преимущество доказывать остальным необходимость быстрых и строгих мер против всякой разрушительной попытки, враждебной порядку, установленному и освящённому веками славы".

По всей империи по повелению Николая отслужили панихиду "за упокой душ тех, которые в этот день погибли, спасая престол и государство, а также и молебен, чтобы возблагодарить провидение за то, что оно уберегло нашу империю от опасности, столь же грозной, как и опасность 12 года".

Благодарственный молебен стал традицией.

Из дневника М.А. Корфа: "14 декабря 1839года… Государь неизменно празднует годовщину этого дня. В Аничковском дворце или в Малой церкви Зимнего дворца собираются все лица, принимавшие прямое или косвенное участие в сём достопамятном событии, совершается благодарственное молебствие, и после обыкновенного многолетия возглашаются Вечная память "Рабу Божию графу Михаилу (Милорадовичу) и всем вдень сей за веру, Царя и Отечество убиенным", а потом многолетие "храброму российскому воинству". После того все присутствующие допускаются к руке Императрицы и целуются с Государем, как в светлый праздник, а в заключение Государь объезжает казармы всех полков, двинувшихся тогда против мятежников на Сенатскую площадь. Так бывает всякий год, и так было и нынче".

Глава восьмая.

С.Е. И.В. К.

Однажды августовским утром, около десяти часов, Николай Павлович нагрянул в Сенат. Не застав ни одного человека в Уголовном департаменте, император прошествовал во Второй департамент (занимавшийся апелляциями) - и… тоже не нашёл на месте ни одного чиновника. Лишь в Третьем департаменте монарха встретил сенатор Павел Гаврилович Дивов. Николай шепнул ему на ухо: "Да это кабак…" и повторил во всеуслышание: "Кабак!" Вместе прошли они по пустующим залам высшего органа суда и надзора, и Николай покинул здание, попросив Дивова передать сотоварищам-сенаторам, что государь "был у них с визитом, но никого не застал…".

Буквально через день министр юстиции князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский имел удовольствие читать рескрипт императора, принуждающий сенаторов "без отговорок" собираться в часы, указанные ещё Генеральным регламентом Петра Великого. "О тех же, кои сего не исполнят, узнав причину, доносить при ежедневных табелях". Сенаторы были в ужасе: петровский регламент требовал начинать в восьмом, а то и в шестом часу утра и продолжать работу долгих пять часов! Статссекретарь Николай Назарьевич Муравьёв взялся заступиться за чиновников: признав, что посещение Сената "сделало полезную электризацию параличному", он заметил, что "по силе рода нынешней общей жизни мало найдётся людей довольно сильных, чтобы быть в состоянии долго переносить регламентом учреждённый порядок присутствования", поскольку "никто из государственных людей, без крайней нужды, не выезжает из дома ранее 9 или 10 часов утра". Благо Муравьёву удалось откопать постановление императора Александра 1805 года, разрешавшее членам Адмиралтейств-коллегий съезжаться "в присутствие" между десятью и одиннадцатью часами утра. Николай не стал противиться обычаю, введённому старшим братом.

Между десятью и одиннадцатью! На три часа позже самого императора, чей рабочий день во второй половине 1820-х годов описал в своих "Записках" видный военный историк Александр Иванович Михайловский-Данилевский: "Государь вёл образ жизни самый трудолюбивый. В 8 часов утра он принимал министров военного или иностранных дел, что продолжалось полтора часа. С половины десятого он занимался бумагами, а в 12 принимал военного губернатора с комендантом, бывал потом на разводе, а после посещал какое-либо заведение, не предупреждая никого, что в оное будет, отчего во всех сих заведениях, где ежедневно ожидали государя, царствует отличнейший порядок. В три часа император обедал; раза два в неделю бывают званые обеды особ на двенадцать. После стола император некоторое время проводит с семейством своим, а потом он ходит в кабинет, где работает до ночи. Трудолюбие его так велико, что каждый получает непременно в тот же самый день решение на свой доклад, в который он его представляет".