Неприятностей было достаточно: мемуары будущих декабристов пестрят упоминаниями о том, что Николай был известен "грубостью обхождения с офицерами и жестокостью с солдатами", хотя, занесшись, не забывал и извиниться ("на другой день его высочество после ученья подошёл к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня и слегка извинился"). Андрей Евгеньевич Розен передаёт ставшее хрестоматийным восклицание своего командира: "После ученья, изложив сделанные ошибки, <Николай Павлович> прибавил: "Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!"". Однако и Розен признаёт, что ошибки офицеров были реальными, а не мнимыми: "Нам опять досталось после того, как полковник П.Я. Куприянов, по близорукости или забывчивости на батальонном ученье, удалив взводного офицера и не заметив, что за этим взводом замыкал подпоручик Белич, приказал командовать унтер-офицеру. Пошли объяснения, вызовы на поединок, но он… извинился вполне удовлетворительно, и дело кончилось посемейному, но не понравилось его высочеству".

Наиболее нашумевшей стала история с гвардейским капитаном Василием Сергеевичем Норовым, явно из числа "решительно дурных" по николаевской классификации (и члена тайного общества будущих декабристов с 1818 года). Мемуары и дневники сохранили несколько версий, но все они сводятся примерно к следующей картине.

На одном из разводов Николай "был не в духе, остался всем недоволен, кричал на солдат и офицеров; погода была дождливая, и князь, топая ногою перед Норовым, в порыве гнева, забрызгал его… На следующий день великий князь узнал, что Норов подаёт в отставку; опасаясь заслужить от государя замечание за свою горячность, великий князь послал за Норовым и, убеждая его взять своё прошение обратно, сказал, между прочим:

- Если бы вы знали, как Наполеон иногда обращался со своими маршалами!

- Но, ваше высочество, я так же мало похож на маршала Франции, как вы на Наполеона, - отвечал Норов".

Как пишет один из биографов будущего декабриста, "Норовым восхищались, история обрастала подробностями, о ней толковали в гостиных и на разгульных гусарских пирах". В некоторых рассказах Николай намеренно обрушивал своего коня в лужу перед гвардейским капитаном, чтобы окатить того "с головы до ног", в других кричал: "Я вас в бараний рог согну!", имея в виду "вас - тайных бунтовщиков", в третьих Норов немедленно вызывал великого князя на дуэль… Николай жаловался Паскевичу: "Вы посудите, сколь я терплю от сего несчастного приключения: одно меня утешает, что я не виноват ни в чём".

Как бы то ни было, в итоге Норов попал под арест, а потом за "непозволительный поступок против начальства" был "выписан из гвардии" в 18-й егерский полк. Через полтора года Норов был "всемилостивейше прощен", оставлен в армии, произведён в подполковники (как было положено бывшему капитану гвардии). Ещё через полтора Николай и Норов встретятся на допросе. Если верить мемуарам декабриста Завалишина, император воскликнет: "Я знал наперёд, что ты, разбойник, тут будешь!"

Образ Николая Павловича-начальника будет не полон без рассмотрения его взаимоотношений со знаменитым в своё время профессором Константином Ивановичем Арсеньевым. В 1821 году этот известный своим либерализмом преподаватель будет вместе с несколькими коллегами изгнан из Санкт-Петербургского университета "пламенным консерватором" Дмитрием Павловичем Руничем, управляющим учебным округом. Тридцатидвухлетний Арсеньев был обвинён в "неверии", "зловредности", "нарушении нравственности", "призывах к революции" и "разглашении государственной тайны". Эта "университетская история" нашумела настолько, что дошла до Комитета министров. Николай же не только оставил Арсеньева преподавать в подведомственном ему Инженерном училище, но и успокоил при встрече: "Что с тобой, Арсеньев? За что на тебя такое гонение? Мы тебя знали чистым и честным. Будь спокоен, ты у нас останешься и ничего не потеряешь". Вскоре Арсеньев получил место профессора истории в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров - заведении, устроенном Николаем Павловичем. Рунича же Николай при встрече иронически "благодарил" за изгнание хорошего педагога, который теперь сможет посвятить всё своё время Инженерному училищу, и "просил выгнать из университета ещё несколько человек подобных, чтобы у себя с пользою употребить их на службу".

Жизненная философия Николая того периода достаточно проста: безусловное и нелицемерное служение ради спокойствия и порядка. Он так и писал: "Я взираю на целую жизнь человека как на службу, ибо всякий из нас служит, многие, конечно, только страстям своим, а им-то и не должен служить солдат, даже своим наклонностям. Почему на всех языках говорится: богослужение? Это не случайность, а вещь, имеющая глубокое значение. Ибо человек обязан всецело, нелицемерно и безусловно служить своему Богу. Отправляет ли каждый свою только службу, выпадающую ему на долю - и везде царствуют спокойствие и порядок, и если бы было по-моему, то воистину не должно было бы быть в мире ни беспорядка, ни нетерпения никакой притязательности".

Глава пятая.

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

В служебных заботах и домашних радостях прошла для Николая первая половина 1820-х годов. Накануне 1825 года великий князь не ждал больших перемен в жизни, хотя в написанном тогда письме императору Александру I сквозила его неудовлетворённость сложившимся положением: "Несмотря на всю радость, которую я испытываю оттого, что нахожусь подле той, которая составляет счастье моей жизни, сознание моей бесполезности и отсутствие всяких служебных обязанностей составляют для меня предмет невыносимой муки; в особенности меня подавляет мысль, что я решительно не могу представить себе ясно продолжительности моей бездеятельности".

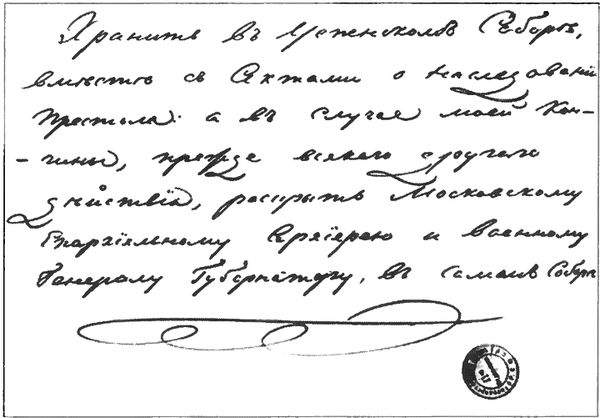

А между тем "продолжительность бездеятельности" уже была отмерена. Почти два года, с лета 1823-го, лежали в четырёх надежных местах - в алтаре Успенского собора в Москве, в Государственном совете, Сенате и Синоде в Петербурге - запечатанные конверты, на которых было написано рукой самого императора: "В случае моей кончины открыть… прежде всякого другого действия". В конвертах хранился манифест об отречении Константина и переходе престола к Николаю Павловичу.

Завеса тайны была настолько плотной, что сам великий князь знал о существовании "какого-то акта отречения" только из иногда делаемых вскользь упоминаний матушки Марии Фёдоровны. По словам составлявшего манифест архиепископа Филарета, "как бы во гробе хранилась погребённой царская тайна".

Император Александр не торопился обнародовать эти важнейшие документы - это означало придавать им официальный статус. Когда же один из самых доверенных подданных царя, князь Александр Николаевич Голицын, просил его об этом, император тихо, но уверенно отвечал, указывая рукой на небо: "Положимся на Бога: Он устроит всё лучше нас, слабых смертных".

Так что Николаю казалось, что главными событиями года станут для него повышение по службе до начальника 2-й гвардейской дивизии и рождение 12 июня дочери Александры. Служба шла своим чередом. Дела Корпуса инженеров заносили великого князя даже в Бобруйск, где он инспектировал крепость, принимал вновь возведённые укрепления, учил солдат ружейным приёмам, а барабанщикам показывал, как надо барабанить.

Обычный день Николая, день рядовой, но далеко не праздный, отражён в его записной книжке. Например, в четверг, 23 апреля, он встаёт в половине девятого, почти сразу принимается за работу, рассылает ординарцев, едет в манеж, устраивает смотр гвардейским егерям, присутствует при смене караула, едет к Марии Фёдоровне, возвращается в манеж, учит подчинённых ему конных пионеров обращаться с понтоном, потом снова занимается с егерями; обедает в кругу семьи, после обеда работает у себя в Аничковом, распивает чаи с родственниками, занимается детьми (первенцу Саше - особое внимание!) до ужина и после, наконец, отправляется в Петергоф в дорожной коляске и до поздней ночи проводит время с офицерами и служащими.

Среди дневниковых записей встречается, казалось бы, заурядная от 7 августа 1825 года: "L'ange nous a dit l'imperatrice va passer l'hiver a Taganrog", то есть: "Наш Ангел предложил императрице провести зиму в Таганроге"… Ангел - это старший брат Александр.

В ночь выезда Александра I в Таганрог, 1 сентября, над Царским Селом "видна была комета тёмная, лучи коей простирались вверх на большое пространство". Император спросил своего бессменного кучера Илью Байкова:

- Видел ли ты комету?

- Видел, государь, - отвечал тот.

- Знаешь, что она предвещает? Бедствие и горести… Так Богу угодно.

Когда-то шекспировская Кальпурния говорила Цезарю: "В день смерти нищих не горят кометы, лишь смерть царей огнём вещает небо" ("Юлий Цезарь"). Действительно, смерть Цезаря была отмечена сиявшей в небе "хвостатой звездой". А в 1821 году, незадолго до кончины Наполеона, небесная скиталица повисла над островом Святой Елены. (Заметим в скобках, что комета 1825 года - "комета Энке" - снова загорится в небе в 1855 году.)

Поздней осенью в Петербург пришла тревожная весть из Таганрога: государь при смерти и надежды на выздоровление невелики.

Это случилось 25 ноября, около шести часов вечера, когда великий князь, напившись чаю, играл с детьми в своём "Аничковском раю". Ему доложили, что приехал петербургский генерал-губернатор граф Милорадович. Вот как Николай Павлович запомнил сцену, с которой начался крутой поворот в его жизни: "Я застал графа в приёмной живо ходящим по комнате с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил: "Что это, Михаил Андреевич? Что случилось?" Он мне отвечал: "Ужасное известие". Я ввёл его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письма от князя Волконского и Дибича, говоря: "Император умирает, остаётся лишь слабая надежда". У меня ноги подкосились; я сел и прочёл письма, где говорят, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох".

Николай и Александра тут же помчались в санях к матушке Марии Фёдоровне: "Я застал её в тех ужасных огорчениях, которых опасался; положение её было столь ужасно, что я не решился её покидать и остался всю ночь с адъютантом моим Адлербергом в камердинерской комнате сидящим. Ночью часто меня матушка призывала, ища утешений, которых я не в состоянии был ей дать. Под утро, часов в 7, прибыл второй фельдъегерь, с известием о минутной перемене к лучшему"…

Следующий день прошёл в молебствиях о здравии императора, которого уже неделю не было на этом свете. Лишь 27 ноября в столицу дошла весть о том, что утром 19 ноября император Александр скончался.

Царская семья узнала об этом в церкви Зимнего дворца, во время очередного молебна о здравии. Николаю дали знать, что прибыл Милорадович. Великий князь оставил молебен и поспешил навстречу печальной новости: "…по фигуре Милорадовича вижу, что всё потеряно, что всё кончено, что нашего Ангела нет больше на этом свете! Конец моему счастливому существованию, которое ОН создал для меня!"

С тревогой оглядывалась Александра Фёдоровна на стеклянную дверь, в которую вышел супруг: "Он так долго не возвращался! Непередаваемый страх охватил нас. Я была одна с матушкой, она отправила даже камердинера, чтобы скорей получить известия; я стояла около стеклянной двери; наконец, я увидела Рюля; по тому, как он шёл, нельзя было ожидать ничего хорошего. Выражение его лица досказало всё. Свершилось! Удар разразился! Матушка стояла с одной стороны, я - с другой. Николай вошёл и упал на колени; я чуть было не лишилась сознания, но пересилила себя, чтобы поддержать бедную матушку. Она открыла дверь, которая ведёт к алтарю, и прислонилась к ней, не произнеся ни слова".

Воспитатель великого князя Александра Николаевича, Василий Андреевич Жуковский, хорошо запомнил тот трагический момент: "Вдруг, когда после громкого пения в церкви сделалось тихо, и слышались только молитвы, вполголоса произносимые священником… <…> отворяются северные двери, из которых выходит великий князь Николай Павлович, бледный; он подаёт знак к молчанию: всё умолкло, оцепенев от недоумения; но вдруг все разом поняли, что императора не стало, церковь глубоко охнула. И через минуту всё пришло в волнение; всё слилось в один говор криков, рыдания и плача. Мало-помалу молившиеся разошлись, я остался один; в смятении мыслей я не знал, куда идти, и, наконец, машинально, вместо того, чтобы выйти общими дверями из церкви, вышел северными дверями в алтарь. Что же я увидел? Дверь в боковую горницу отворена. Императрица Мария Фёдоровна, почти бесчувственная, лежит на руках великого князя, великая княгиня Александра Фёдоровна умоляет её успокоиться: "Maman, chere maman, au пот de Dieu, calmez vous". В эту минуту священник берёт с престола крест и, возвысив его, приближается к дверям; увидя крест, императрица падает пред ним на землю, притиснув голову к полу почти у самых ног священника. Несказанное величие этого зрелища меня сразило; увлечённый им, я стал на колени перед святынею материнской скорби, перед головою Царицы, лежащей во прахе под крестом испытующего Спасителя. Императрицу, почти лишённую памяти, подняли, посадили в кресло и понесли во внутренние покои. Дверь за нею затворилась".

Николай, бывший тогда в Петербурге старшим из царской семьи (Константин и Михаил находились в Варшаве), немедленно приказал присягнуть следующему за Александром брату, Константину, - в полном соответствии с законом о престолонаследии. Как он говорил позже в официальном заявлении: "Желали Мы утвердить уважение Наше к первому коренному отечественному закону о непоколебимости в порядке наследия престола… отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших и… предохранить Отечество наше от малейшей, даже и мгновенной, неизвестности о законном государе".

Николай знал, что Александр I считал наследником именно его. Однако никаких официальных распоряжений на этот счёт сделано не было. Содержание тайного манифеста об отказе Константина от прав наследника Николаю известно не было. "Ежели б я манифест и знал, - писал Николай позже, - я бы и тогда сделал бы то же… <…> долг мой и всей России был присягнуть законному государю". Александра Фёдоровна поясняла позицию супруга: "…Так как Константин никогда не говорил с ним об этом и никогда не высказывался по этому поводу в письмах, то он решил поступить так, как ему приказывала его совесть и его долг. Он отклонил от себя эту честь и это бремя, которое, конечно, всё же через несколько дней падёт на него".

В тот же день были отправлены письма в Варшаву, к старшему и младшему братьям.

Константину Павловичу - строгий, почти официальный текст:

"С.-Петербург. 27 ноября 1825 г.

Дорогой Константин! Предстаю пред моим государем, с присягою, которою я ему обязан и которую я уже принёс ему, так же как и все меня окружающие, в церкви в тот самый момент, когда обрушилось на нас самое ужасное из всех несчастий. Как состражду я вам! Как несчастны мы все! Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних!

Ваш брат, ваш верный на жизнь и на смерть подданный