Русская литература сказала жестокую правду о нашей жизни, о нашем прошлом, осмысляя его. Но это те наработанные смыслы, то наследство, которое мы должны принять, чтобы жить дальше, развиваясь. И это возможно, ибо в самой нестабильности русской истории есть залог изменения и прогресса. Именно эту задачу поставил перед русской культурой великий русский мыслитель Владимир Соловьёв. В 1897 г., под самый закат эпохи отечественной классики, он писал в статье "Тайна прогресса": "Современный человек в охоте за беглыми минутными благами и летучими фантазиями потерял правый путь жизни. Перед ним темный и неудержимый поток жизни. <…> Но за ним стоит священная старина предания – о!в каких непривлекательных формах - но что же из этого? <…> Вместо того, чтобы праздно высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это единственный для него исход из его блужданий… <…> Дело одно: идти вперед взяв на себя всю тяжесть старины. <…> Вот тайна прогресса, – другой нет и не будет" (курсив мой. – В.К.). Можно сказать, что сегодняшнее размывание фундаментально-европейских ценностей в элите (постмодерн) опускает элиту до уровня агрессивной массы.

По словам российского мыслителя XX в. Мераба Мамардашвили, с которыми трудно не согласиться, "цивилизация – весьма нежный цветок, весьма хрупкое строение, и в XX в. совершенно очевидно, что этому цветку, этому строению, по которому везде прошли трещины, угрожает гибель. А разрушение основ цивилизации что-то производит и с человеческим элементом, с человеческой материей жизни, выражаясь в антропологической катастрофе, которая, может быть, является прототипом любых иных, возможных глобальных катастроф" . Сегодня, когда опасность распространения ядерного оружия более чем реальна, ситуация становится просто страшной. Если вместо политических переговоров будет применена сила, то в проигравшие страны, как мы видим на примере Ливии и Ирака, приходит кровавый хаос, а не гуманитарный прогресс. И прогрессивное внешне действо оказывается движением к регрессу. Россия заплатила дорогой и кровавой ценой за понимание этой диалектики якобы прогрессивных деяний. После свержения императора Николая II Россия пережила несколько лет гражданской войны, страшной гибели миллионов, войны, выросшей в тоталитарную диктатуру Сталина. В нынешнюю постэпоху речь скорее всего нужно вести о возврате в настоящую эпоху, об усилении позитивных моментов каждой цивилизации, совершенствовании ее, короче, того, что называется гуманизацией мира – как искусства, науки и техники, так и того типа культуры, внутри которого они функционируют. Это и есть реальный прогресс.

Почему Чернышевский не эмигрировал?

Что есть эмиграция? Начинается она с несогласия с режимом. Если это не изгнание, то уехавший выбирает, как правило, два пути: 1) ассимилироваться, стать частью принявшей его страны, либо 2) вступить в конфронтацию со своей страной, с ее правительством, желая его низвержения. Но возможно (и это без эмиграции) внутреннее противостояние режиму, попытка его реформации, возможна забота об остающихся соотечественниках, которые хотят слова нелживого. Правильно ли сказать, что эмиграция, прежде всего, – это, пользуясь словом Августина, желание "возлюбить себя больше Бога", спасение своей жизни, боязнь ответить за свою позицию, за свое слово своей жизнью, как делали первохристиане, как в России – протопоп Аввакум, Александр Радищев, Достоевский и Чернышевский.

Вторым русским эмигрантом после Андрея Курбского, бежавшего от Грозного царя, принято считать Герцена. Проблема эмиграции стояла и перед Пушкиным, писавшим Вяземскому после восстания декабристов из Пскова (1827): "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. <…> Где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай да умница" . Однако продолжая жить в России, с каждым годом постигая ее все глубже и полнее, Пушкин понемногу начинал себя чувствовать творцом ее смыслов. "Блажен, кто смолоду был молод", – усмехался поэт (консервативный в зрелости Пушкин, в молодости писал в Сибирь декабристам: "и братья меч вам отдадут"). А потом: "Избави Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный". В зрелые годы писавший Историю Петра и Пугачёвский бунт, писавший, что Петр великий один есть всемирная история", утверждал, что ни за что бы не променял свое отечество на другое. Такова была пушкинская позиция, позиция русского европейца, видевшего, что Россия не хуже других стран в том же юном возрасте. Запад не желал помнить (публицисты, газетчики, поэты, Мицкевич, например) чумные бунты и вакханалии в Западной Европе (а Пушкин помнит – "Пир во время чумы"), Столетнюю и Тридцатилетнюю войны, унижения вилланов ("Сцены из рыцарских времен"), слякоть и доводящую до самоубийства нищета английских бедняков, ужасы французской революции (и это Пушкин помнит: "Убийцу с палачами // Избрали мы в цари" – "Андрей Шенье": о гуманных французах, устроивших массовые убийства именем народа). Кто думал о людях? Пушкин – реалист, человек ясного и трезвого взгляда. Он не идеализирует запад Европы, поэтому понимает, что российская дикость не непреодолимая помеха европеизации. Россия – это Европа, подверженная и ныне еще ударам стихийных сил, как раньше был им подвержен Запад – вот его формула русской истории.

В отличие от Пушкина Герцен полагал: "Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено" . А потому и нечего жалеть и щадить современное государственное устройство. Достоевский иронически замечал о Герцене, что он практически родился эмигрантом. Перед отъездом в Европу, еще вроде бы не в эмиграцию, хотя все понимали, что барин останется на Западе, Герцен навестил Чаадаева. Чаадаев предлагал Герцену брать пример с Курбского, с такой же энергией обличать русскую власть, как то делал Курбский, при этом советовал прибегнуть к одному из европейских языков, чтобы о тяжести русской жизни узнал Запад и мог влиять на русский царизм и поддерживать тех, кто осмелится на протест. Получилось, однако, совсем не то, что советовал Чаадаев. Герцен писал о гнусности царизма и великом русском народе, реальную ситуацию жизни которого с каждым годом заслоняло мифическое представление о русском крестьянине. То же относилось и к студенческой молодежи, которую он призывал в борьбе не щадить своей крови. Постепенно эмигрант Герцен каким-то образом стал именоваться (и доселе именуется) "лондонским изгнанником", хотя барин и миллионер уехал добровольно, вывезя все свои миллионы. Необходимо артикулировать основную жизненную установку Герцена, которую он не раз провозглашал. Речь идет об аннибаловой клятве на Воробьёвых горах в 1828 г. двух подростков – росшего без матери Николеньки Огарёва и бастарда Шушки Герцена. Они поклялись посвятить свою жизнь разрушению империи, как когда-то Ганнибал мечтал разрушить Рим. О последствиях разрушения империи – хаосе, принесенном горе сотням тысяч людей, лишенных своего места жительства и ушедших в изгнание и пр., – они даже и не думали. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько миллионов бежавших, спасаясь от гибели, в чужие страны, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество и десятки миллионов попавших в ужасы гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают.

Хочу напомнить фразу Чернышевского о Герцене, что позволит нам перейти к его пониманию неприемлемости эмиграции: "Когда по какому-то поводу я заговорил о Герцене, то Николай Гаврилович с некоторым раздражением заметил:

– С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит себе барином в Лондоне и составляет заговоры, в которые увлекает нашу молодежь. <…> Я советовал ему не трогать нашу молодежь и даже печатно высказался против него" . Но Герцен был уверен, что отрицание прошлого, подчеркиваю, отрицание, а не преодоление, есть путь России: "Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничего не останавливает" . В отличие от Чаадаева, славянофилов, Герцена, утверждавших, что прошлое наше пусто, Н.Г. Чернышевский утверждал иное: "Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам также трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться" .

Верил ли он в революцию, моментально переиначивающую жизнь, избавляющую нас от азиатства, насилия и произвола? Вот его ответ: "Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде нем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям" (Чернышевский , VII, 616–617). К теме революции мы еще вернемся, пока же замечу, что в своей философии истории он был абсолютно оригинален, не повторяя "последних слов" Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина: "Он не уступит лучшим характерам прошлого времени", к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы – посмел "выйти из пеленок западной мысли и <…> говорить от себя, <…> свои слова, а не чужие" .

Он хотел строить Россию, о чем писал и в юношеском дневнике и в письмах. Вот наугад два пассажа. Письмо 18-летнего юноши двоюродному брату, будущему академику А.Н. Пыпину от 30 августа 1846 г. Спасителями Европы стали русские, преградив путь монголам и разгромив наполеоновские полчища, писал он, "спасителями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и веры. Нет, поклянёмся, или к чему клятва? Разве Богу нужны слова, а не воля? Решимся твёрдо, всею силою души содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы она перестала быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас. Пусть и Россия внесёт то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни – науке, как сделала она это уже в одном – жизни государственной и политической. И да свершится чрез нас хоть частию это великое событие! И тогда не даром проживём мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества – что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий" ( Чернышевский , XIV, 48). А вот из дневника 1849 г. (21 год): "Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, – не знаю, ведь это странно, – мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, <…> доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия" ( Чернышевский , I, 127). Это прямо противоположно позиции Герцена, который искал в России передовой отряд радикально-разрушительных идей (его знаменитый текст: "О развитии революционных идей в России).

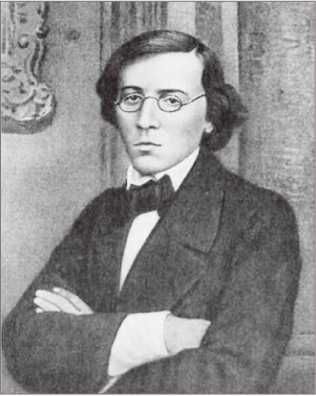

Молодой Н.Г. Чернышевский

"Реформист-постепеновец" , так именует Чернышевского В.Ф. Антонов. И это очень важное соображение. У него не было расчета на революцию. Сошлюсь еще раз на воспоминания молодого юриста: "Этот приговор (о казни и каторге. – В.К.) поразил меня точно так же, как поразило и первоначальное известие в 1862 году об его аресте; мне казалось странным, совершенно невероятным активное участие Чернышевского в каких бы то ни было политических делах, и я себе представить не мог возможности, чтобы он принимал какие-либо меры к ниспровержению существующего порядка управления в России, он, который был вечно погружен в серьезные литературные занятия, осуждавший молодежь за резкость, а Герцена за возбуждение молодежи" .

Действительно, это был книгочей, знавший десять языков, включая латынь и греческий, а также татарский, персидский, арабский, всегда с книгой в руках. Его любимым автором из античных был Цицерон, которого он переводил семинаристам, и даже как-то написал сочинение по латыни слогом Цицерона, удивив преподавателя, который не мог вспомнить такой работы у древнеримского мыслителя. С отцом он временами переписывался по-латыни.

К этому стоит добавить, что в свое время его отца звал к себе на службу знаменитый реформатор Михаил Михайлович Сперанский, бывший семинарист. Отец отказался, посоветовав своего приятеля, который дослужился потом до тайного советника. Но память о Сперанском вошла в семейные предания, и незадолго до ареста НГЧ написал статью о Сперанском под названием "Русский реформатор".

Немного забегая вперед, замечу, что реформатор не может быть эмигрантом, это позиция радикала.

Тем более у искренне верующего сына протоиерея. С собой он всегда возил две личные иконы. Христа и Богоматери. Икону Христа читателю покажу.

А возможности эмиграции у него были. Уже из Петропавловки он писал генерал-губернатору Санкт-Петербурга князю А.А. Суворову, поясняя свою позицию: "Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне – завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу, и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года" ( Чернышевский , XIV, 462). Интересно, что он деликатно умалчивал в этом письме о предложении князя Суворова, сделанное ему за пару месяцев до ареста.

Но по порядку. Это сюжет, заслуживающий внимания.