Разгром Парижской коммуны войсками генерала Галифе сопровождался кровавыми оргиями версальцев. Груссе некоторое время скрывался в тайном убежище, потом был обнаружен, предстал перед военным судом и отправлен с другими уцелевшими коммунарами "на вечное поселение" в Новую Каледонию.

Осужденных поместили на полуострове Дюко, пустынном мысе, с трех сторон отрезанном от внешнего мира морем и с четвертой – колючей оградой, бдительно охраняемой часовыми. Тропическая лихорадка, убийственный климат, полчища москитов в первые же месяцы свели в могилу несколько десятков человек, не считая тех, кто умер в пути, не выдержав длительного заключения в тесноте и смраде корабельного трюма.

Коммунары сами себе строили хижины из глины и тростника и сами должны были добывать себе пищу. Администрация лагеря пропитанием не обеспечивала. Каждый мог получать из дому деньги и покупать что угодно в местной кантине или у торговцев, приезжавших из гавани Нумеа. Разрешалось заниматься огородничеством, ловить рыбу с берега и даже батрачить у окрестных фермеров. За малейшую провинность секли воловьими жилами.

Режим, на первый взгляд не столь уж суровый, в действительности был изощренно жестоким. Помощь из Франции поступала нерегулярно и не каждый мог ее получить. Коммунаров косили не только болезни, но и голод.

Груссе с Рошфором построили хижину за грядою холмов, на песчаной отмели, где как будто было меньше москитов, но еще немилосердней палило экваториальное солнце.

Единственной радостью были книги, попавшие в Новую Каледонию с теми, кто не мог без них обойтись. Из рук в руки передавались романы Жюля Верна. Страстной поклонницей его была Луиза Мишель, заразившая своим увлечением Паскаля Груссе. Один из журналистов, побывавших на "проклятом острове", с удивлением увидел в хижине, над койкой Груссе, портрет знаменитого писателя. Действительно, было чему удивляться! "Отчаянный коммунар" зачитывался юношескими романами…

Как только Рошфор и Груссе немного обжились на новом месте, они тщательно разработали план бегства, подобрали третьего компаньона – коммунара Журда – и стали исподволь готовиться к осуществлению почти безнадежного замысла.

Все трое были отличными пловцами. Пользуясь относительной свободой общения с торговцами из Нумеа, они сумели связаться с нужными людьми и в условленный день и час пустились вплавь в открытое море. Высокая волна не помешала им достичь шлюпки, высланной австралийским угольщиком, притаившимся за близлежащим атоллом. Была бурная ночь, и бегство удалось. Смельчаки счастливо добрались до Мельбурна, а оттуда, после многих мытарств, переправились в Англию.

Первое, что сделал Груссе по прибытии в Лондон, – написал вместе с Журдом обличительную книгу – "Политические заключенные в Новой Каледонии", в которой поведал миру утаенную правду о бесчеловечном обращении правительства республиканской Франции с благородными мучениками свободы. В том же, 1874 году книга была издана в Женеве.

О подготовке и обстоятельствах легендарного побега трех коммунаров из неприступного лагеря в Новой Каледонии позднее рассказал Рошфор в третьем томе мемуаров "Приключения моей жизни".

В Лондоне Паскаль Груссе жил и писал под именем Филиппа Дариля. Этим псевдонимом он подписывал свои статьи и корреспонденции для парижских газет, книги о физическом воспитании и на спортивные темы, нравоописательные и бытовые очерки.

Амнистия коммунарам, объявленная в 1880 году, позволила ему вернуться на родину.

II. Андре Лори

Нужно было начинать все сначала. Политическая карьера рухнула. Журналистика не сулила успеха. Правительство Третьей республики держало на подозрении активистов Коммуны и ходу им не давало. Груссе избрал для себя новое поприще. У него были блестящие идеи, запас жизненных наблюдений и много продуманных замыслов. Писал он с завидной легкостью.

Груссе превратился в Андре Лори, оставаясь в то же время Филиппом Дарилем.

Помимо оригинальных сочинений он публиковал переводы с английского, познакомив французских читателей со многими книгами Майн Рида и с "Островом сокровищ" Стивенсона.

Под своим настоящим именем Груссе выступал как публицист и при первой возможности возобновил политическую деятельность. В 1893 году он был избран в Палату депутатов от двенадцатого парижского округа и сохранял свой депутатский мандат после каждых очередных выборов – до самой смерти в 1909 году. В Палате депутатов он выступал от партии "независимых социалистов", не имевших ничего общего с теми социалистами действия, к которым Груссе принадлежал в молодые годы, будучи редактором "Марсельезы" и участником Парижской коммуны.

Под именем Филиппа Дариля он продолжал публиковать книги, посвященные общественной жизни Англии, Ирландии и Скандинавских стран, а также журналистские репортажи из Парижа для английских газет.

Но сейчас нас интересует Андре Лори – автор двух многотомных серий повестей и романов для юношества.

Первая серия выходила под общим заглавием "Жизнь школы во всех странах".

Здесь-то и сказались его давние педагогические наклонности. Андре Лори больше всего ценит и пропагандирует наглядное обучение, спортивную закалку и трудовое воспитание подростков. Герои педагогических повестей Лори – учащиеся и учителя Древних Афин, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Италии, Испании, Швеции, России.

Вторая серия – приключенческие и научно-фантастические романы – состоит из десяти книг: "Наследник Робинзона", "Капитан Трафальгар", "Изгнанники Земли", "От Нью-Йорка до Бреста за семь часов", "Лазурный гигант", "Атлантида" и другие.

Написаны они живым пером, легко читаются, разнообразны по сюжетам, но, в общем, малооригинальны. Нередко мы находим в них неоправданное нагромождение случайностей и почти баснословных приключений.

Лори пользуется всеми приемами приключенческого повествования: погони, похищения, преследования, кораблекрушения, переодевания, коварные интриги, козни злодеев, сокровища, клады, наследства…

Преодолев множество препятствий, герои непременно достигают цели своего путешествия или осуществляют задуманное предприятие. По ходу действия вводятся познавательные сведения из разных областей знаний. Романы Андре Лори проникнуты верой в созидательные силы человека, воплощенные в научно-техническом и промышленном прогрессе. Идя по стопам Жюля Верна, оказавшего на него прямое воздействие, Андре Лори заставляет своих героев изобретать машины, усовершенствовать транспортные средства, совершать научные открытия, создавать, творить, строить.

Но при этом ему явно не хватает ни таланта, ни обширных знаний своего учителя. И хотя его книги в течение нескольких десятилетий пользовались широким спросом (петербургский издатель П. П. Сойкин выпустил даже собрание сочинений Андре Лори), со временем они были забыты.

Впрочем, надо быть справедливым. У Лори встречаются и удачные романы. Из приключенческих – "Капитан Трафальгар" и "Наследник Робинзона", из научно-фантастических – "От Нью-Йорка до Бреста за семь часов".

Вместе с тем в творчестве этого писателя есть некие глубинные пласты, связанные с именем Жюля Верна.

III. Биография книги

Мы уже упоминали об архиве Этцеля, поступившем в Национальную библиотеку Франции. Первой к нему прикоснулась Симона Вьерн, литературовед из Гренобля, собиравшая материалы для диссертации. Она прочла более восьмисот неопубликованных писем романиста к издателю и сделала удивительное открытие, о котором сообщила в статьях, помещенных в "Бретонских анналах" и в "Бюллетене Жюль-верновского общества".

Выяснилось, что Паскаль Груссе, когда он еще жил в Лондоне, вступил в деловые отношения с Этцелем, заинтересовав его замыслом серии повестей "Жизнь школы во всех странах" и рукописью небольшого романа "Наследство Ланжеволя".

Переговоры велись с помощью посредника, некоего аббата де Мена.

Этцель дал предварительное согласие печатать повести о школьниках, если они будут удовлетворять его требованиям. Что же касается предложенного романа, то, по мнению издателя, он был неумело написан и требовал коренной переработки. И все лес Этцель приобрел эту рукопись – откупил за полторы тысячи франков с условием, что "неизвестный литератор" откажется от права на авторство без каких-либо дальнейших претензий: рукопись будет переделана опытным романистом, быть может самим Жюлем Верном, который ее сделает "приемлемой".

Жюль Верн только что закончил "Гектора Сервадака" и затем как всегда "весь отдался" новому замыслу – работе над "Пятнадцатилетним капитаном". Он странствовал со своими героями по Африке, когда Этцель предложил ему ради выигрыша времени довести до печати "Наследство Ланжеволя".

– Но я не пишу романы в соавторстве!

– На обложке будет выставлен один автор. В нашей практике это исключительный случай, и пусть он останется издательской тайной. В итоге вы сэкономите несколько месяцев, а начинающий литератор – человек он безусловно способный – извлечет для себя полезный урок.

Жюль Верн нехотя согласился.

"Романа, если можно назвать это романом, фактически не существует, – подтвердил он заключение издателя. – В нем начисто отсутствует действие, борьба, интрига ослаблена и не может захватить читателя…Нужно значительно усилить контраст между стальным городом и городом высокоразвитой цивилизации, описание которого и вовсе отсутствует".

В письме к Этцелю от 16 октября 1878 года он наметил улучшенный план романа и так определил свою задачу: "Надо довести ситуацию до развязки". Эти слова относились к мотивировкам осуждения и бегства Марселя, а также смерти Шульце, ставшего жертвой своего же дьявольского изобретения.

Роман под названием "Пятьсот миллионов бегумы" вышел в свет в 1879 году, когда Груссе жил еще в Англии.

Рукопись "Наследство Ланжеволя", по-видимому, была уничтожена. Но из сравнения окончательного текста с письмами Жюля Верна можно заключить, что для радикальной переработки времени у него не хватило. Сохраняя расстановку действующих сил, имена персонажей, сюжетные линии, он значительно улучшил именно те эпизоды, которые раскритиковал в письмах, и таким образом довел ситуацию до развязки, сделав ее эффектной и убедительной. Самое же существенное то, что Жюль Верн внес в неумело написанный роман свою отточенную литературную технику, обогатив его до такой степени, что он перестал отличаться от его собственных произведений.

В итоге получилась книга, созданная двумя авторами. Книга, занимающая видное место в серии "Необыкновенных путешествий". И этот многозначительный факт безмерно повышает значение Паскаля Груссе в истории французской литературы.

Но это не все! Та же Симона Вьерн установила из писем, что несколькими годами позже Груссе, тогда уже довольно известный писатель, продал Этцелю еще одну рукопись, превратившуюся под пером Жюля Верна в "Южную звезду" (1884) – двухтомный приключенческий роман с элементами научной фантастики (получение искусственных алмазов). В жюль-верновской серии роман отнюдь не из лучших.

Чем же объяснить согласие всемирно известного писателя поставить свою подпись под обеими книгами, принадлежащими после переработки фактически двум авторам?

В то время секретное соавторство маститого писателя с "невидимкой" было распространенным явлением. Например, Александр Дюма содержал целый штат помощников. Некоторые из них даже предъявляли ему судебные иски. Это стало достоянием гласности, однако не умалило его славы.

Письма Жюля Верна к издателю, восстанавливающие творческую историю всей колоссальной серии, не дают оснований предполагать, что он прибегал к подобным же методам. Правда, мы не можем прочесть ответных писем издателя и ничего не знаем об архиве Груссе, который, если он сохранился, помог бы все окончательно выяснить'. И все-таки опубликовано достаточно материалов, чтобы вывод был однозначным: случай с Паскалем Груссе – редчайшее исключение. Из 55 романов, изданных при жизни Жюля Верна, в негласном сотрудничестве написаны две книги и еще одна – под именем обоих авторов.

В этот период Жюль Верн нередко сетовал на усталость, признаваясь Этцелю, что ему все труднее и труднее придумывать яркие сюжеты. Между тем фабрика романов, именуемая "Жюль Верн", должна была работать бесперебойно. Читатели Франции и других стран привыкли получать ежегодно новые тома "Необыкновенных путешествий", приносивших наибольший доход фирме "Этцель и К". Желая облегчить Жюлю Верну его изнурительный труд, а также, разумеется, и в коммерческих целях, издатель "подбросил" ему несовершенные рукописи – "Наследство Ланжеволя" и "Южную звезду".

Издательская тайна раскрылась недавно и только благодаря тому, что архив Этцеля, имеющий огромную культурную ценность, попал в Национальную библиотеку.

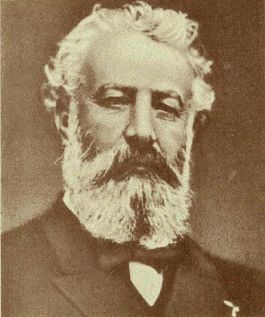

Один из лучших фотопортретов Жюля Верна работы Надара (начало 80-х годов).

IV. Франсевиль и Штальштадт

Замысел "Пятисот миллионов бегумы" навеян живыми впечатлениями франко-прусской войны и Парижской коммуны. Война, как известно, кончилась отторжением от Франции ее цветущих провинций – Эльзаса и Лотарингии, а Коммуну – первое в мире пролетарское государство – подавили внутренние враги.

Решительное осуждение прусской военщины, милитаризма, захватнических войн сочетается в романе с утверждением прогрессивных общественных идей в духе французского утопического социализма.

На миллионы, доставшиеся в наследство от вдовы богатейшего индийского раджи бегумы Гокооль, которая "вторично вступила в брак с иностранцем Жан-Жаком Ланжеволем, французом по происхождению", в американском штате Орегон, поблизости один от другого, вырастают два города: прекрасный Франсевиль, воплощающий в себе идеалы свободы, равенства и братства, и зловещий Штальштадт, где люди не более чем винтики бездушной военной машины.

Строитель Франсевиля, человеколюбивый доктор Саразен, мечтает о всеобщем благоденствии. Все в этом городе радует глаз, помогает трудиться и отдыхать. Высшие завоевания научно-технической мысли находят практическое применение. Граждане Франсевиля пользуются равными правами на труд, на отдых и на участие в общественной жизни. Беспрепятственно попадают сюда политические эмигранты – свободомыслящие люди, преследуемые у себя на родине реакционными правительствами.

Франсевиль – утопический островок счастья на территории Америки, свободное государство, живущее по законам справедливости.

Основное внимание здесь уделено созданию наилучших условий для "гигиены тела и духа". Подробно рассказано об архитектуре, планировке, внутреннем распорядке и санитарных правилах, которым должны следовать жители города.

Мог ли Саразен ограничиться "гигиеническими" реформами? Сама жизнь натолкнула бы его на социальные преобразования, о которых мечтали социалисты-утописты. Но авторы об этом умалчивают, учитывая, возможно, цензурные трудности, а также требования Этцеля, не желавшего "дразнить гусей".

Куда детальнее обрисован Штальштадт, построенный человеконенавистником Шульце, которому удалось отсудить половину наследства бегумы и стать крупнейшим заводчиком – фабрикантом пушек.

Исследователи творчества Жюля Верна не раз высказывали предположение, что в образе Шульце изображен основатель "династии пушечных королей" Альфред Крупп, чьи заводы на протяжении многих десятилетий снабжали оружием германскую армию.

Предположение подтвердилось: Груссе, уступив Этцелю рукопись "Наследство Ланжеволя", взялся также снабдить его документальными фотографиями военных заводов Круппа. Затем на основе этих фотографий художник Леон Бенетт выполнил иллюстрации к роману.

С точки зрения Шульце, затея доктора Саразена построить идеальный город "противоречила самому закону эволюции, который обрекал латинскую расу на вырождение, на полное подчинение саксонской расе, а в дальнейшем на полное исчезновение с лица земли…

Впрочем, этот поединок в программе профессора Шульце отнюдь не стоял на первом месте: он только дополнял его другие, гораздо более обширные планы об истреблении всех народов, которые не захотят слиться с германской расой и посвятить себя служению фатерланду".

Как знакома нам эта гнусная фашистская фразеология, распространявшаяся в Пруссии задолго до Гитлера!

Желая уничтожить свободный Франсевиль, герр Шульце строит в сорока километрах от его стен бастион смерти – город Штальштадт с крупнейшими в мире военными заводами, где отливаются артиллерийские орудия всех образцов и всех калибров для Старого и Нового Света, но в первую очередь для Германии.

"Строжайшее разделение труда было доведено на заводе Шульце до последней степени совершенства и сжимало каждого в своих тисках". Производственные операции, за ходом которых наблюдают надсмотрщики по хронометру, выполняются с точностью до одной десятой секунды. "Железная дисциплина, привычка, приобретенная опытом, и ритмическая согласованность всех движений совершали это чудо". "От такого каторжного труда самый здоровый человек в какие-нибудь десять лет приходит в полную негодность!"

И здесь правильно уловлена и доведена до логического конца наметившаяся в то время тенденция – "усовершенствовать" с помощью научных методов потогонную систему эксплуатации рабочих. Такие "образцовые" капиталистические предприятия рекламировались уже в начале XX века.

Штальштадт рассматривается профессором Шульце как удобный плацдарм для завоевания мирового господства: "Вот мы уже устроились в самом сердце Америки. Дайте нам один-два острова недалеко от Японии, и вы увидите, как мы зашагаем по всему свету!"

Но злодейские замыслы Шульце вовремя разгаданы Марселем Брукманом, молодым инженером-эльзасцем, который предупреждает друзей о грозящей опасности.

В образе Марселя Брукмана олицетворена активная действенная роль молодого поколения, призванного воплотить в жизнь благородные идеи Саразена и построить светлое будущее.

Наведенная на Франсевиль гигантская дальнобойная пушка произвела первый и последний выстрел. На этот раз Шульце просчитался: начиненный ядовитым газом снаряд вырвался из жерла орудия с такой неимоверной скоростью – десять километров в секунду, – что превратился "в вечно движущееся тело, обреченное носиться в межпланетном пространстве в качестве постоянного спутника нашей планеты".

Поднявший меч от меча и погибнет! Ядовитый газ, предназначенный для свободных тружеников Франсевиля, погубил самого лее Шульце.

В лаборатории произошел взрыв. "Внезапно освободившаяся жидкая углекислота немедленно обратилась в газ и катастрофически снизила температуру окружающего воздуха… Герр Шульце, застигнутый внезапной смертью, мгновенно превратился в ледяного истукана".

И как только пресеклась его деспотическая воля, в Шталыитадте сразу же замерла жизнь: надсмотрщики и стражники покинули свои посты, слуги разбежались, рабочие остановили машины и вырвались на свободу.