Как-то в декабре 42-го мой приятель, старлей Володя Лаврентьев, получил командировку на сутки в город для нас двоих за веретенным маслом к пушкам. "Завернем к двум девочкам", - сообщил он по секрету. Прихватили водки наркомовской, выдавали нам по 100 граммов в сутки. Тащиться два километра в город по морозу мне не хотелось. Однажды мы с ним уже прокололись с девицами, посрамились неспособностью. Он меня успокоил, цель у нас другая - подкормиться у них, они где-то при деле, и мы понаслаждаемся. Он не наврал. Наслаждение стояло на столе. Девицы были не первой свежести, а вот яблоки совершенно новенькие, а главное, банка тушенки, горячая картошка и к ней, представить я не мог - маслины! С нашей стороны разливали мы бутылку наркомовской водки, Володя спел им Вертинского, Лещенко, одесские песни, конечно, без гитары, а я прочитал Есенина. Одновременно происходило питание. Сдержанное, поскольку мы сохраняли офицерское достоинство. Девочки, выпив, рассказали нам кое-что про своих "мальчиков", что посещают их и расплачиваются продуктами. Конечно, взять с собой сухарей со стола, да еще маслины, угостить ребят в окопах, мы не могли. Угрызений совести тоже при нашем аппетите не хватало. Возможно, я считал, что тащить назад тяжелые канистры с веретенкой на голодный желудок несправедливо, поэтому мы деликатно все подчистили.

Я начисто забыл про эту вечеринку, вспомнил, когда однажды, уже после выхода "Блокадной книги", мне принесли фотографии кондитерского цеха 1941 года. Уверяли, что это самый конец, декабрь, голод уже хозяйничал вовсю в Ленинграде. Фотографии были четкие, профессиональные, они потрясли меня. Я им не поверил, казалось, уже столько навидался, наслушался, столько узнал про блокадную жизнь, узнал больше, чем тогда, в войну, бывая в Питере. Душа уже задубела. А тут никаких ужасов, просто-напросто кондитеры в белых колпаках хлопочут над большим противнем, не знаю, как он там у них называется. Весь противень уставлен ромовым бабами. Снимок неопровержимо подлинный. Но я не верил. Может, это не 41-й год, и не блокадное время? Ромовые бабы стояли ряд за рядом, целое подразделение ромовых баб. Взвод. Два взвода. Меня уверяли, что снимок того времени. Доказательство: фотография того же цеха, тех же пекарей, опубликованная в газете 1942 года, только там была подпись, что на противнях хлеб. Поэтому фотографии попали в печать. А эти ромовые не попали и не могли попасть, поскольку фотографы снимать такое производство не имели права, это все равно что выдавать военную тайну, за такую фотку прямым ходом в СМЕРШ, это каждый фотограф понимал. Было еще одно доказательство. Фотографии были опубликованы в Германии в 1992 году.

Подпись в нашем архиве такая: "Лучший сменный мастер "энской" кондитерской фабрики В. А. Абакумов, руководитель бригады, регулярно перевыполняющей норму. На снимке В. А. Абакумов проверяет выпечку "венских пирожных". 12.12.1941 года. Ленинград. Фото А. А. Михайлов. ТАСС".

Юрий Лебедев, занимаясь историей ленинградской блокады, впервые обнаружил эти фото не в нашей литературе, а в немецкой книге "Blokade Leningrad 1941–1944" (издательство "Ровольт", 1992). Сперва он воспринял это как фальсификацию буржуазных историков, затем установил, что в петербургском архиве ЦГАКФФД имеются оригиналы этих снимков. А еще позже мы установили, что этот фотограф, А. А. Михайлов, погиб в 1943 году.

И тут в моей памяти всплыл один из рассказов, который мы выслушали с Адамовичем: какой-то работник ТАСС был послан на кондитерскую фабрику, где делают конфеты, пирожные для начальства. Он попал туда по заданию. Сфотографировать продукцию. Дело в том, что изредка вместо сахара по карточкам блокадникам давали конфеты. В цеху он увидел пирожные, торты и прочую прелесть. Ее следовало сфотографировать. Зачем? Кому? Юрий Лебедев установить не мог. Он предположил, что начальство хотело показать читателям газет, что "положение в Ленинграде не такое страшное".

Заказ достаточно циничный. Но наша пропаганда нравственных запретов не имела. Был декабрь 1941 года, самый страшный месяц блокады. Подпись под фотографией гласит: "12.12.1941 год. Изготовление "ромовых баб" на 2-й кондитерской фабрике. А. Михайлов. ТАСС".

По моему совету Ю. Лебедев подробно исследовал эту историю. Она оказалась еще чудовищней, чем мы предполагали. Фабрика изготавливала "венские пирожные", шоколад в течение всей блокады. Поставляла в Смольный. Смертности от голода среди работников фабрики не было. Кушали в цехах. Выносить запрещалось под страхом расстрела. 700 человек работников благоденствовали. Сколько наслаждалось в Смольном, в Военном Совете - не знаю.

Сравнительно недавно стал известен дневник одного из партийных деятелей того времени. Он с удовольствием изо дня в день записывал, что давали на завтрак, обед, ужин. Не хуже, чем и поныне в том же Смольном.

Вообще-то говоря, фотоархивы блокады выглядят бедно, я их перебирал. Не было там ни столовой Смольного, ни бункеров, ни откормленных начальников. В войну пропаганда убеждала нас, что начальники терпят те же лишения, что и горожане, что партия и народ едины. Честно говоря, это продолжается ведь и до сих пор, партия другая, но все равно едина.

Написать о контрастах блокадной жизни было заманчиво, но тогда мы с Адамовичем взяли себе за правило, что пишем только достоверное - с фамилиями, именами, отчествами, адресами, - хотели избавляться от множества блокадных мифов, что накапливались у блокадников. Бессознательно они присваивали себе то, что видели в кино, по телевидению, что как-то напоминало или сходило за пережитое.

Боюсь, что из-за этой нашей погони за достоверностью многое интересное пропало, не доверяли. Не допускали.

Итак, в разгар голода в Ленинграде пекли ромовые бабы, венские пирожные. Кому? Было бы еще простительно, если бы ограничились хорошим хлебом для командования, где поменьше целлюлозы и прочей примеси. Но нет - ромовые бабы! Это, согласно рецепту: "На 1 кг муки 2 стакана молока, 7 яиц, полтора стакана сахара, 300 г масла, 200 г изюма, затем по вкусу ликер и ромовая эссенция.

Надо осторожно поворачивать на блюде, чтобы сироп впитывался со всех сторон".

* * *

"Ленинградское дело" кругами пошло по всем учреждениям города. Университет возглавлял брат Вознесенского. Профессора подверглись репрессиям. Одного расстреляли, двое умерли в тюрьме, семь человек отправили в лагеря. Это только на экономическом факультете (1947–1950).

* * *

Скоро вырастут поколения, которые отродясь не видели живого щенка, они не узнают, что белье можно стирать в реке, а не в стиральной машине. Не будут знать, как пахнет клубника, сорванная с грядки.

Н. Климентьев

С 1989 года в России упразднили 11 тысяч поселений, в 13 тысячах деревень никто не живет.

Изготовление семьи

Друг мой Толик, преуспевающий владелец обширной сети частной медицины, поликлиник. Он преуспевал, зарабатывал все больше. После дачи появился дом в Грузии, дом в Финляндии, квартира в Германии, жилье множилось, а семья оставалась той же: дочь и жена, всего-навсего. Детей бы еще. Стали советоваться, обсуждать и решились. Изготовить. Современным способом. Полетел Толик в Америку. Там его препроводили в Центр. В стеклянных трубах заключался выбор будущих сыновей и дочерей, рядом большой зал - выбор будущих матерей, у каждой описание: кто такая, сколько лет, здоровье, вес - все, что полагается, как при знакомстве с женщиной. Знакомство безмолвное. Толик должен был изготовить себе добавок в семью. Его предупредили: получится двойня. Носительницу, или роженицу, выбирали со всей тщательностью, женщина должна будет вынашивать положенные девять месяцев. Тут уж ничего не поделаешь, срок прежний, старомодный. Составили документы, заверили. В положенный срок Толик явился к жене с двумя новорожденными. Безупречная система и никаких попреков, скандалов, откуда, мол. Полное взаимопонимание. Хлопотно, дорого, зато безошибочно. Может, это путешествие, хлопоты, ожидание тоже создают некое родственное чувство, похожее на отцовство, - мой гомункул, я его создал, моего здесь больше.

Когда-то алхимики в Германии, в Нидерландах предлагали производить любых людей в своих ретортах. Почему-то феодалы остерегались и предпочитали библейский способ, технология в этом деле считалась греховной. Инквизиция за такие способы могла наказать. Ныне инквизиция не работает, и этих детей становится все больше, так же как все больше электронных друзей, виртуальных праздников, бестактильной любви. Синтетика, клавиши, пульты и дети, которых не отличить от ночных созданий.

* * *

Настоящее - всего лишь безобразная тень прекрасного мира, из которого к нам доносится волшебная музыка Моцарта, Баха и других гениев, совершаются благородные подвиги любви, мы узнаём о них по стихам, картинам. Где-то он есть, этот мир. Оттуда приходят мечты, сны.

* * *

Он был пузатый, носатый, смешно некрасив. Это его нисколько не смущало. Нагло он утверждал себя успехами у женщин. Казалось бы, ничего, кроме смешков, он не мог вызвать. Они смеялись и отдавались ему. Он сам посмеивался над красавцами, атлетами. В нем не было ничего от робости, неуверенности.

* * *

Я никогда не придавал значения своей гражданской деятельности. Никакой деятельности и не было. А были должности, меня куда-то избирали, зачисляли, давали красные корочки, по которым можно входить во всякие учреждения, бесплатно ездить в транспорте. Сделали меня членом Обкома, это когда я был секретарем Союза писателей СССР. Сделали депутатом Ленсовета. Все напрасно. Толку от меня не было. Я не выступал, ничего не предлагал. Думаю, что это вполне устраивало начальство. Был народным депутатом СССР, членом Комитета по Госпремиям и многое другое.

* * *

Он, маленький, черненький, впивался в учителей, как клещ. Я помню, как он стал донимать учителя обществоведения Астапова: где работал Ленин? какое он жалованье получал? нет, вы скажите, где он работал, когда жил за границей, кто ему зарплату платил, партия? а у нее откуда деньги были? у нее же не было ни заводов, ни фабрик?

Он довел Астапова до бешенства, тот орал, кричал, но мы так и не узнали, кто Ленину платил, и этот вопрос прозвучал и остался для всех без ответа по сей день. Вообще, Ленин был тоже мифической фигурой, мы не понимали, почему у него не было детей, почему у него не было красавицы жены.

В кабинете обществоведения висел странный плакат, которого я больше нигде никогда не видел. Там были изображены члены правительства с их женами. "Ты смотри, у всех какие красавицы жены. У Луначарского, у Молотова. А посмотри, какая красавица Коллонтай! Только у Ленина такая тетеха. Почему? Нет, ты ответь, почему?"

* * *

Мне выпало счастье познакомиться с Александром Александровичем Любищевым - известным ученым. Он прельстил меня не столько своими достоинствами, сколько своей системой пользования временем своей жизни. Мы никогда не знаем, сколько нам отпущено. У одних жизнь долгая, у других короткая. Но большей частью мы тратим ее безрассудно. В Любищеве меня привлекало благоговение перед временем, дарованным нам судьбой. Я написал книгу "Эта странная жизнь". Она о его системе пользования временем. Этой системой он пользовался до конца своей жизни, лет 40 с лишним, и многого достиг.

Когда книга вышла, я стал получать много писем от читателей. Я не мог их все прочитать. Сдавал их в литературный архив. Недавно среди бумаг я обнаружил одно письмо, не прочитанное мной. Оно было удивительно интересным. Кроме письма в конверте была статья. Автор письма - молодой человек, стал пользоваться системой Любищева. Она приносила ему успех. Он стал успевать больше делать и интереснее жить. Мало того, он развил ее и приспособил для своего нравственного совершенствования, чтобы побороть свои пороки, свою лень, свою привычку "убивать" время.

Мне захотелось привести эту статью в книге. Хотя бы отрывки. Может, найдутся читатели, которые захотят использовать для себя системы, разработанные А. Бабием - автором этой статьи.

Не знаю, может, она уже где-то напечатана, но думаю, что она стоит того, чтобы привести отрывки из нее в этой книге.

А. Бабий

Хронометраж, или Алгебра любви-3

Надо сказать, что на первых четырех курсах университета я был порядочным разгильдяем (да, собственно, и на пятом тоже). Из всего этого времени я помню разве что свои романы, Пегаса с компанией да походы. Меня носило от социологии к журналистике, от программирования к графомании, читал я исключительно научную фантастику. Мои представления о будущем были самыми туманными.

Впрочем, к пятому курсу я внезапно заделался яппи. Я решил жить целенаправленно, уйти в науку, и план на ближайшие лет десять был такой: в первые пять лет защитить кандидатскую, а во вторые пять лет жениться. Я проповедовал в те времена отказ от идеализма, умение жить материально и так далее. Это было недолго, несколько месяцев, но странным образом именно это помогло мне выстроить систему, которая, собственно, была стержнем моей жизни в следующие пятнадцать лет, да в общем-то и по сей день, и которая привела меня в совершенно обратную сторону: к христианству, например.

Все совпало во времени и пространстве. Именно на этот период жизни пришлось мое знакомство с Валерием Ивановичем Хвостенко. Напомню, что он был моим дипломным руководителем, но о дипломе мы с ним разговаривали очень мало. То он меня тащил на лекцию о Сальвадоре Дали, то давал почитать запрещенную почему-то в те годы книжку "Игры, в которые играют люди"… А однажды он дал мне недавно вышедшую повесть Даниила Гранина "Эта странная жизнь" - и перевернул всю мою жизнь, не догадываясь об этом. <…>…Меня поразила система учета времени, разработанная Любищевым. Всю жизнь учитывать время с точностью до минуты, проводить регулярный анализ затрат времени и добиваться уменьшения потерь… Именно этого мне не хватало, для моих "яппистских" планов нужна была высокая производительность труда. Это потом оказалось, что Система важна не для этого (или не только для этого). Это потом Система стала действительно системой жизни и изменила меня кардинально. А в феврале 1976 года я подошел к ней совершенно утилитарно. Работы я разделил на специальную (0), полезную (1) и прочую (2). Специальная - то есть "по специальности": программирование, математика и так далее. Полезная - это литература, фильмы и так далее. Забавно, но в те времена я не включал физическую нагрузку в полезную работу, она проходила у меня как "Прочая". На каждый день я завел таблицу… <…>…В конце месяца данные суммировались и печатался подробный отчет: сколько времени ушло на каждую категорию с разбивкой по темам (на отладку конкретных программ, на чтение тех или иных книг, и так далее). Результаты оказались обескураживающими. Я знал, что я живу неэффективно, но чтобы настолько…

<…> Всего пять часов в день - полезные. Остальное уходит черт знает куда: на треп, переезды, пьянку, очереди… Оказывается, на смотрение хоккея у меня за десять месяцев 1976 года ушло 117 часов! 117 часов я тупо пялился в телевизор (это только хоккей, а было еще и прочее, полчаса в день!).

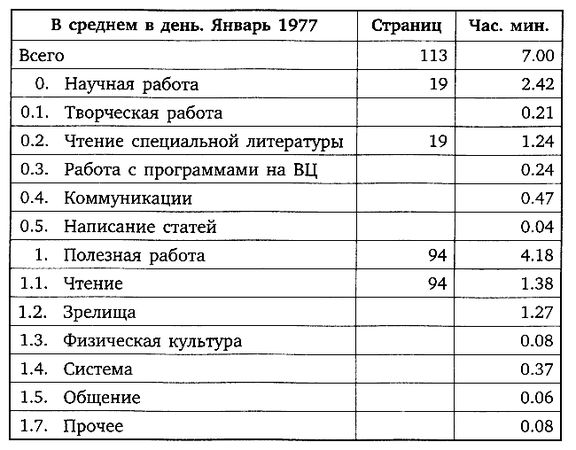

Впрочем, даже само по себе ведение Системы увеличивало "отдачу" дня. Я следил за собой, и это было главным в Системе. Даже если бы я просто записывал затраты времени, не суммируя их, и то результат был бы убойным. Но это я понял гораздо позже. А пока я сосредоточился на цифрах. И результат не заставил себя ждать. Уже в 1977 году средний день выглядел так:

То есть я вышел на семь часов полезного времени в день. Это было совсем неплохо, если учесть, что следующие десять лет я мучительно выходил на сумму в 10 часов в день, то есть увеличил результат всего на три часа. Казалось бы, немного. Но примите во внимание, что у меня учитывалось не "футбольное", а "хоккейное" время. Но учтите, что человек минимум восемь часов в день спит (24–8 = 16), что ему надо есть, совершать туалет, ездить на автобусе, ругаться с тещей, ходить в магазин, свести все эти затраты к шести часам в день не так уж просто. Попробуйте, а я посмотрю. Запишите всего один ваш якобы рабочий день с точностью хотя бы в двадцать минут - и ужаснитесь вечером, как я ужасался КАЖДЫЙ вечер много лет! <…>

Слежка за самим собой

<…> Убедившись в том, что от смотрения телевизора никакой пользы, кроме вреда, нет, я поставил ограничение: не более получаса в день. То есть 15 часов в месяц. И точно так же фиксировал отдельно затраты времени на телевизор. Как только набегало 15 часов, я не имел права смотреть телевизор до конца месяца. В конце концов я пришел к очень жесткому режиму: в начале недели просматривал программу передач, отбирал фильмы и передачи на общую сумму три часа и в остальное время к телевизору не подходил вообще. Собственно, именно так и следует поступать с телевизором. <…>

Динамика

В 1976 году (первый год ведения Системы) я выжал 5 часов 13 минут в день на полезную работу (в сумме по трем категориям). Из них, кстати, на чтение уходило 2 часа. Все правильно, тогда надо было очень многое узнать…

В 1977 году я выдал уже 7 полезных часов в день. Из них 2 часа 42 минуты ушли на работу по специальности, 3 часа 5 минут - на культурную, а на физическую нагрузку (не смейтесь!) - 8 минут в день.

На отметку "10 полезных часов в день" я вышел уже в середине восьмидесятых. Вот так-то все не просто… <…>

Каналы

Достичь достаточно наполненного дня - это одно. Достичь реальных результатов - совсем другое. Скажем, что толку с того, что ты потратил сколько-то времени на какую-то работу, если ты ее на самом деле не закончил?

Начал я с книг, потому что чаще всего именно книги валялись у меня во множестве недочитанными. Начинаешь читать одну, тут под руку попадается другая, а там и третья… Надо было все это упорядочить, тем более что кроме времени я учитывал еще и количество страниц (а что, согласитесь, неплохо узнать собственную скорость чтения, да еще и в зависимости от типа читаемой книги).

Была организована очень простая система так называемых каналов. Было выбрано три типа книг: по специальности, художественная и прочее (т. е. научно-популярная, общ. - полит. и т. д.). Впоследствии добавился еще один тип: философская. Так вот, для каждого типа книг было два канала: основной и запасной. То есть на самом деле я мог читать одновременно не более трех книг (по одной каждого типа). Иногда бывало, что срочно нужно было прочитать что-то (принесли на пару дней тогдашний бестселлер "Сто лет одиночества", потребовалось срочно прочесть том документации и т. д.) - и это шло по запасному каналу. Бывало, что все три запасных канала были заняты, то есть я читал шесть книг одновременно. Но никак не больше. Кроме того, запасной канал по художественной литературе часто использовался для более легких книг, которые можно было читать в автобусе, гуляя с детьми и т. д.

Главное в этом деле было то, что, беря какую-то новую книгу, нужно было решить, дочитываешь ты старую или нет. То есть решение принималось осознанно, а не сиюминутно. Процедура "снятия" книги с канала была достаточно бюрократична: надо было обосновать, что эту книгу ты начал читать зря, что дочитывать ее не стоит вообще, и т. д. Проще было книгу все-таки дочитать: о) <…>