Итак, команда издательства "Помор" была невелика. Известно несколько имен: Н. А. Шевелкин, В. Ф. Грачёв (возможно, псевдоним), А. Кучин, П. Гусев и Лисичкин. Работали дружно, тысячными тиражами выпускали агитационную литературу. В уже упоминавшейся статье А. Эгеде-Ниссен писал: "Если русскому социал-демократу дать задание выпустить революционные листовки, он выполнит задание, даже если до этого никогда не стоял у наборной кассы", и далее: "Счастлива Россия, которая имеет таких сыновей и дочерей, которые не сгибаются при любой погоде".

В то лето Кучину так и не удалось съездить в Тромсё к друзьям. Сохранилось ещё одно письмо из Вардё от 4 июля 1906 года. Он извиняется, что не сразу ответил на письмо, полученное им несколько дней назад, – "был очень занят", и далее: "Я получаю здесь русские газеты. Пишут, что была большая забастовка в некоторых частях. Солдаты сказали, что они пообещали друг другу не стрелять в крестьян и рабочих и что они служат не царю, а народу. Отто́ (брат Хагеманна – прим. авт.) пишет, что в России наступит день. Но – ах, ночь слишком темна, мы можем потерять терпение, прежде чем взойдёт солнце. Наше солнце – это свобода и счастье народа. В прошлом году мы увидели только сверкающий край солнца, но теперь оно заперто в глубокий ящик за блестящими мундирами министров и политиков".

Сохранилось ещё одно любопытное послание того лета – открытка с почтовым штемпелем "Онега 13.8.06" на этакой англо-русской смеси: "My dear nephew! This morning I have the interesting post card, for that I thank you. Now in Russia опять наступил прежний режим. Предполагалась общая strike, но не состоялась, о чём I am very sorry". Места на открытке, предназначенного для письма, не хватило, и корреспондент продолжает писать на лицевой стороне. К сожалению, часть текста утрачена, но по смыслу можно догадаться, что автор спрашивает, когда Кучин будет в Онеге, и надеется получить от него письмо из Архангельска. Подпись "your uncle N. Negoda…" (последние буквы не читаются – прим. авт.). Милое послание, особенно если учесть, что адресовано оно Александру Кучину через "Russian Imperial Consultate Vardö" – русское консульство в Вардё.

Что за дядя? Откуда дядя? По родословию не было у Александра родственников с похожей фамилией. Оказалось, что эту открытку послал его онежский друг Николай Гаврилович Негодяев. Он родился 26 января 1885 года, то есть был старше Александра на целых 3,5 года, и, вероятно, это позволяло ему называть себя шутливо "дядюшкой". Дед, отец и братья отца Николая работали конторщиками на лесозаводе в Поньге около Онеги. Конторщиками называли управленческий, инженерно-технический персонал и бухгалтерию, то есть "белых воротничков". Сам Николай в эти годы зимой учился в Англии, отсюда его свободное владение языком, а летом тоже работал на заводе. На фотографии, сделанной в Онеге в 1912 году, где Александр со своими друзьями, Николай стоит справа в верхнем ряду.

В сентябре ночью в издательство пришли норвежские полицейские, начался обыск. В издательстве ночевали В. Ф. Грачёв и А. Кучин. Одному из них удалось выскользнуть, он побежал к А. Эгеде-Ниссену, но его не было дома. Его жена, взяв ребёнка, под проливным дождём направилась в лавку, где рыбаки ждали погоды, чтобы отправиться на промысел. Вместе с ней рыбаки пошли в типографию и вынудили полицию прекратить обыск. Но через несколько дней, выгадав время, когда А. Эгеде-Ниссен, пользовавшийся большим влиянием в Северной Норвегии как депутат стортинга, отсутствовал, полиция вновь нагрянула, конфисковала всю литературу и рассыпала набор.

Ситуация была сложная. Н. А. Шевелкину и его товарищам грозили арест, высылка из страны, скорее всего – в Россию, а там суд, тюрьма, ссылка.

В газете "Финнмаркен" появилась статья "Будут ли норвежские власти служить помощниками русского царя? Российская социал-демократическая литература конфискована в Vardo". В статье говорилось о том, что министр юстиции Норвегии считает, что издание подобной литературы "ставит Норвегию в опасное положение по отношению к России и идёт в разрез с параграфами норвежского закона, запрещающего распространение того, что возбуждает на восстание против правительства этой или другой страны". Далее: "Русская социал-демократия послала людей для печатания литературы, которая запрещена в царстве беззакония. Эти люди так любят свободу свою и своего народа, что покидают родину и дом, чтобы в стране более свободной сделать то, что запрещено на родине. Они работали день и ночь, пока наконец было напечатано порядочное количество литературы, которая была бы распространена среди тёмного ещё крестьянства. Но вот является норвежская полиция и забирает эти результаты их труда, который, как они ожидали, должен был бы пойти на пользу родного народа, и забрала только потому, что в брошюре была фраза "долой самодержавие"… Мы думаем, что мнение, заключённое в этих словах, отзовётся в груди каждого, кто мыслит, в груди каждого на земле… Мы даже не считали возможным, что власти конфискуют эти брошюры и помешают им попасть туда, куда они назначены: несчастному русскому народу, который под бичём палачей борется за свою свободу, чтобы свергнуть ненавистную власть реакции… Мы думаем, что все цивилизованные страны должны помогать русскому народу сломить власть царя… Мы призываем союзы рыбаков и рабочих в Vardo немедленно созвать массовый митинг для протеста против конфискации и отмены параграфа в данном случае и для выработки резолюции протеста для представления его в Норвежское правительство".

Дело получило широкую огласку, прошли митинги протеста в Киркинесе, Вардё, Тромсё, Осло и других городах. "Дело Вардё" было вынесено на рассмотрение суда. Суд не нашёл оснований для запрета издания такой литературы. Издательство продолжило работу.

В это время Александр был уже далеко. В училище начались занятия. Чем он занимался в Норвегии, не знали даже его однокурсники. П. И. Башмаков много лет спустя пишет, что в том году А. Кучин был на зверобойном промысле и помогал через знакомых моряков перевозить нелегальную литературу в Россию.

Можно только представить реакцию дирекции и преподавателей, когда в училище пришло письмо с протоколом таможни о том, что у лучшего ученика училища Александра Кучина, возвращавшегося из города Вардё на пароходе Мурманского общества "Николай", были конфискованы патроны и переписка. Действительно, при возвращении из Норвегии Александр был подвергнут тщательному таможенному досмотру, и, вероятно, не случайно. В соответствующих органах его деятельность в революционном издательстве была известна. При нём были обнаружены коробка с патронами к револьверу системы "браунинг", две рукописные статьи революционного содержания, "Выборгское воззвание", фотография матроса Александра Вешнякова, месяц назад пытавшегося провести на пароходе "Ломоносов" нелегальную литературу из Норвегии, а также записка от товарища, в которой говорится о том, что его преследует полиция, он бросает учёбу и едет агитировать в Кестеньгу Кемского уезда. При нём был и транспорт с нелегальной литературой. По семейным преданиям, он успел выбросить её в наволочке в иллюминатор. Н. И. Шевелкин на склоне своих дней говорил А. Г. Веселову, что Саша все же провёз литературу и в этом ему помогли друзья-моряки.

2 октября состоялось заседание Педагогического комитета. Начальник училища сообщил, что в беседе с ним А. Кучин сказал, что в марте он уехал в Александровск, надеясь получить место на судне научно-промысловой экспедиции, но оно уже ушло в плавание, уведомление о том, что ему оставлена вакансия на одном из пароходов Мурманского общества, он не получал, поэтому уехал с отцом в Вардё, где всё лето находился на покупке рыбы. Патроны ему дала какая-то женщина, чтобы он сделал цепочку для часов, одна рукописная статья – это его перевод статьи "Будут ли норвежские власти служить помощниками русского царя?", опубликованной в газете "Финнмарк", другую – "Армия и революция в России и возможность войны России с Норвегией" – его просили передать в газету "Северный листок", издававшуюся в Архангельске и известную своими либеральными взглядами.

Перед Педагогическим комитетом стояла непростая задача. С одной стороны – ещё были памятны волнения осени 1905 года, с другой стороны – перед ними судьба лучшего ученика, надежды училища. Все понимали, что в случае увольнения "по революционной статье" ему будут закрыты двери во все учебные заведения России. Списки таких учеников с завидной регулярностью рассылались по всей России.

Перед нами протокол того заседания.

"После доклада Начальника Училища Комитет приступил к обсуждению того, как отнестись к поступку Кучина, изложенному в протоколе Таможни. При обсуждении этого вопроса некоторые из преподавателей высказали мнение об исключении Кучина из Училища, а некоторые были против этого, на том основании, что переписка, отобранная у Кучина, представляет рукопись, кроме выборгского воззвания, и находится только в одном экземпляре; что касается найденных патронов, то они без револьвера не представляют собой предмета вооружения; кроме того, поступок Кучина мог бы быть наказуем в том случае, если бы он был совершён в стенах училища.

Ввиду разногласия Начальником Училища был поставлен этот вопрос на голосование, причём большинством голосов (8 против 6) было постановлено: Кучина из Училища не увольнять. После этого был предложен вопрос, подлежит ли Кучин какому-либо наказанию.

Обсуждая этот вопрос, Комитет нашёл, что Кучин подлежит наказанию на следующем основании:

– как ученик мореходного отделения он должен был в течение вакации плавать и, во всяком случае, оставаясь всё время в Вардё, сообщить об этом Начальнику Училища;

– после конфискации вещей он должен был сообщить об этом немедленно Начальнику Училища;

– отправляясь в Вардё, он был обязан испросить себе отпускной билет.

На основании этого Комитет постановил:

– лишить Кучина стипендии (60 руб. в год);

– не освобождать его от платы за учение".

Итак, Александр остался в училище, но без стипендии и с оплатой за обучение. Лишение стипендии было тяжёлым ударом. Он пишет прошение в Педагогический комитет: "Покорнейше прошу Совет не лишать меня последнего средства для продолжения учения – стипендии. Стипендия для меня не является наградой, а необходимостью: я живу только на 10 руб. в месяц и в настоящий момент я должен был занять эти 10 руб., т. к. стипендия не давалась. Отец же писал мне, что помочь совершенно не может. В крайнем случае, прошу освободить от платы за учение. А. Кучин". Его моральное состояние было тяжёлым. Это сказалось и на успеваемости. За первое полугодие по ведомости большая часть оценок – 4. Он думает бросить училище, карьера моряка ему неинтересна.

В фондах Музея Арктики и Антарктики сохранилось письмо без даты. Оно столь информативно, что процитируем его полностью.

"Partefalle! Я не мог раньше написать ничего: был здорово занят. Лишь теперь есть некоторые фразы, но их мало, а дополнить-то некогда. Владимир обещал прислать Филиппова, но до сих пор ничего не прислал. Наверное, слышали, как я был схвачен здесь и представлен пред своё начальство. Меня уже наказали: лишили стипендии в размере 60 р. Ну и черт с ними. Теперь состою в ученической организации. В Питерской группе все провалы. Пропало всё, что было привезено из Varde. Вчера было собрание членов Архангельской организации по поводу выборов. Отклонены блоки с к.-д. (партией конституционных демократов – прим. авт.). Затишье. Был период рефератов и дискуссий, но с отъездом двух с.-д. (социал-демократов – прим. авт.) все затихло. В Шенкурск будет карательная экспедиция с другом Мейгарта во главе. N. A. в Питере. В общем писать ничего не имею. Жаль, что не мог написать. Штука в том, что учусь зараз за мореходку и за гимназию. С отцом перепалка. Денег нет. Одно время даже собирался уйти из училища. Кланяйтесь всей Wessel. Письмо-адрес в Совет Раб. Д., если успею, отправлю в Социал-демократа. Здесь выходят ученические журналы той и другой партии. Скоро Рождество. Я еду в Онегу. Кланяюсь Петерсону, Fzone, Gunderzsen и другим. Alexander".

"Partefalle" – "товарищ по партии" на норвежском языке. Адресовано оно, вероятно, кому-то из издательства "Помор". Это не Н. А. Шевелкин, поскольку сказано, что N. A. в Питере. Это не В. Ф. Грачёв, далее говорится, что Владимир обещал чего-то прислать. Это не П. Ф. Гусев, который уже в тюрьме. Возможно, это Лисичкин или кто-либо ещё, кто просит прислать статью, заметку, информацию для издания, но Кучин написать не может, т. к. "здорово занят", "есть некоторые фразы", "писать ничего не имею". Правда, он обещает послать "письмо-адрес в Совет рабочих депутатов" в норвежский журнал "Социал-демократ". Известно, что Советы, как форма объединения рабочих и управления стачечным движением, родились именно в годы Первой русской революции. Это явление было новым в рабочем движении, и русские революционеры знакомят с ними норвежских социалистов. Значит, Александр был не только техническим работником, но и писал заметки в русские и норвежские издания.

В ноябре 1906 года в Архангельск приезжали "два с.-д." – два социал-демократа – Н. А. Шевелкин и А. Эгеде-Ниссен. Этот приезд, как и сообщение о том, что Кучина лишили стипендии, позволяет датировать письмо декабрём 1906 года.

Александр сообщает ещё об одном событии – карательной экспедиции в Шенкурском уезде Архангельской губернии, где в 1905–1906 годах были волнения удельных крестьян, жестоко подавленные. В конце письма Александр передает привет "всей Wessel". Муж и жена Андреас и Элизиф Вессель, горячо сочувствуя событиям в России, создали на Севере Норвегии в городе Киркинесе своеобразную колонию, некий перевалочный пункт для революционеров из России, нелегально выехавших из страны. Здесь построили домики, людей кормили, снабжали деньгами, давали отдохнуть, а далее отправляли либо обратно в Россию, либо в Европу. Попасть же из России в Киркинес было довольно просто. Из Архангельска в Норвегию регулярно ходили пароходы Архангельско-Мурманского срочного пароходства. Таможни были в Архангельске и Александровске-на-Мурмане. Можно было свободно купить билет до какого-нибудь становища западнее Александровска и не проходить таможенный контроль – территория-то российского государства, а там, где таможенных постов не было, купить на самом пароходе билет в один из городов Норвегии. Путь вполне безопасный (это не с контрабандистами по суше через границу переходить) и использовался довольно часто. Привет "всей Wessel" – по-видимому, привет всем политэмигрантам этой колонии.

Александр пишет, что состоит в ученической организации. Это свидетельствует о том, что в это время он был серьёзно увлечён революционной деятельностью. Это, по-видимому, стало причиной размолвки с отцом, которую они оба тяжело переживали.

Саша пишет о том, что он изучает курс гимназии. Он хочет учиться в университете, но для этого нужно иметь аттестат зрелости из гимназии. В ноябре 1907 года вышел циркуляр Управляющего С.-Петербургским учебным округом, разрешавший лицам, окончившим средние учебные заведения, сдавать экзамены за гимназический курс, чтобы получить право поступления в университет. Проведение таких испытаний возлагалось на педагогический коллектив местной мужской гимназии.

В эту зиму 1906/1907 Саша, наверное, особо остро понял, что значит жить без средств к существованию, и он опять поступает "не по правилам". В марте Александр уезжает в Норвегию и уходит на норвежском судне на зверобойный промысел.

Организация зверобойного промысла в Норвегии значительно отличалась от поморского. Лучшим путеводителем нам будет книга Фритьофа Нансена "Среди тюленей и белых медведей". Ф. Нансен ходил на зверобойный промысел в 1882 году, ещё будучи студентом. Книгу написал по своим юношеским дневникам в 60 лет, добавив научные наблюдения более позднего времени, но, судя по тому, что никаких поправок и замечаний о технологии промысла он не внёс, то она, по-видимому, за те сорок лет мало изменилась, разве что суда стали более совершенными.

Сотрудники издательства "Помор". Сидит А. Эгеде-Ниссен, стоят слева направо: П. Ф. Гусев, Н. А. Шевелкин, А. С. Кучин. Вардё, 1906 г. (Из фондов МАМИ)

Знамя "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", найденное под крыльцом дома Кучиных в г. Онеге. 1905 г. (?) (Из фондов АОКМ)

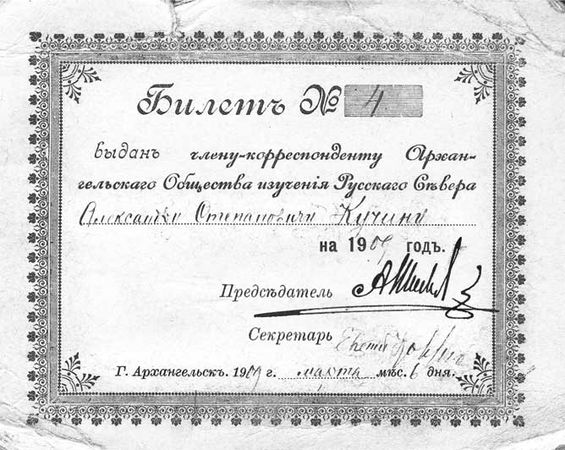

Билет члена-корреспондента Архангельского общества изучения Русского Севера А. С. Кучина. 1909 г. (Из фондов МАА)