Марта сообщает, что потратил семь лет на то, чтобы изучить и опровергнуть Телезия. Врет, негодяй! Он неспособен вникнуть в то, что утверждал Телезий. Это видно на каждой странице. Марта бессовестно выхватывает из сочинения Телезия строки, иногда слова и приводит их, отрывая от целого. Он утверждает, что эти строки и слова ошибочны и вредны, ибо противоречат Аристотелю. Сознательно допускает грубейшую логическую ошибку. Не доказав, что все сказанное Аристотелем - истина, принимает это за данность и требует того же от читателя. Требует угрожающе! Ход его рассуждений таков: учение Аристотеля признано нашей святой церковью, Телезий противоречит учению Аристотеля, следовательно, противоречит тому, что признает наша святая церковь, следовательно, противоречит самой церкви. Quod erat demonstrandum - "Что и требовалось доказать". Знакомые аргументы! Точно такие выдвигали во Франции схоласты против Рамуса, прежде чем убить его.

А в какое убожество превращался сам Аристотель под пером Марты! Он не прочитал подлинных текстов Стагирита. Просто клялся его именем, изображая его источником мудрости на все времена! Будто может существовать ученый, будь он трижды гениальный, который в состоянии дать однажды и навсегда единственно верное толкование всем наукам! Телезий призывает изучать законы природы, а для того наблюдать ее. Что может быть бесспорнее? Марта противопоставляет этому требованию цитаты, сто раз до него процитированные. Напоминает решения Тридентского собора, осудившего все ереси, да так, что Телезий немедленно начинает выглядеть противником этих решений. Мало того! Он напоминает, что против утверждений, близких взглядам Телезия, высказывались основатели Святой Службы, столпы инквизиции. Книга Марты - ученый трактат? Нет! Это донос и угроза. Телезия нет в живых. Донос Марты опоздал. Угроза должна устрашить его последователей.

Книга Марты духом и буквой своей говорит: тот, кто будет придерживаться взглядов Телезия, тот придет в противоречие с учением нашей святой церкви, с декретами ее соборов, нарушит предостережения, исходившие от инквизиции. Попробуйте, если не боитесь!

Томмазо не испугался. Это важный день его жизни. Это рубеж. Ему двадцать один год. Он стал взрослым. Он принялся за труд, подобный первому подвигу Геракла, - за свой первый философский трактат. Он сделал свой выбор. Против Марты, в защиту Телезия. Против запретов и угроз. За свободную, смелую мысль. За изучение природы.

Одумайся, Томмазо, пока не поздно! Остановись!

Глава XVII

Каждое утро после заутрени Томмазо спешит в келью. Жаль часов, потерянных на молитвы, на долгую трапезу. Но сейчас он не может нарушать порядки обители и подвергать свой труд опасности. Повторяя слова молитв, падая на колени, крестясь, кланяясь, подпевая общему пению, он думает о своем.

И вот он один. Один! Наконец-то один! Страшное нетерпение жжет его душу. Но Томмазо длит предвкушение, заставляет себя тщательно очинить несколько перьев, чтобы не отрываться, если перо затупится во время работы. В оловянную чернильницу наливает свежие чернила. Брат-эконом однажды осведомился, почему у Томмазо уходит столько чернил. После этого разговора Томмазо готовит для себя чернила сам. Этому искусству его когда-то научил друг, библиотекарь. Томмазо любит все, что служит для писания, - перья, чернила, бумагу. Правда, писать ему приходится на дешевой - не беда, не цеплялось бы за нее перо. Песок, чтобы просушить написанные строки, тоже есть. На пюпитре лежит книга Марты - мишень, которую Томмазо каждый день пронзает своим пером, как стрелой. На полке стоят книги, которые нужны ему в работе. Каждый день стопа исписанных листов растет, рукопись становится толще.

Он принялся за этот труд, когда в садах цвели миндаль, абрикосы, вишни. Он трудился всю весну и все жаркое лето. Написанные главы читал друзьям. Прекрасно иметь таких слушателей. Важны их советы. Радостны даже споры с ними! Они рассказывают ему, как до него писал о схоластах замечательнейший ученый Леонардо Бруни в предисловии к своему переводу Аристотеля. Он доказал, что все эти мнимые ученики Аристотеля ничего не смыслят в том, чему осмеливаются учить. Даже от слога их за три версты разит невежеством. Начитанные друзья Томмазо познакомили его со смелыми мыслями славных гуманистов Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, снабдили его их трактатами.

Увы! Томмазо не было суждено учиться в университете. Вольное содружество людей молодых и образованных - вот его университет. И лучшего ему не надо…

Трактат Томмазо скоро перерос повод, которым был вызван. Кто такой этот Марта, чтобы тратить на него столько сил, страсти, страниц? Злобное ничтожество! Гораздо важнее напомнить то, чему учил Телезий, и развить его учение. "Законник" Марта считает, что мыслям человеческим можно раз и навсегда предписать строгие законы, пугая карами на том и на этом свете за их нарушение. Томмазо доказывает: для ученого существует один свод законов - живой кодекс природы! Не может быть истинным ученым тот, кто, вместо того чтобы изучать эту живую книгу бога, довольствуется ее плохими копиями.

…Томмазо не думал, что его толкование бога непохоже на то, какое дают отцы церкви, что бог в его представлении сливается с природой. Он не мог знать, что впоследствии подобные взгляды будут названы сенсуалистическими и ученые докажут, какое значение для развития философии имели они. Заглядывать так далеко ему не дано. Он писал книгу, начатую как памфлет против Марты и превратившуюся в пламенное прославление духа свободного исследования, полагающего высшим авторитетом жизнь и природу…

В августе, когда поля уже были убраны, он тоже собрал свой урожай. Книга завершена! Марта уверял: "Я писал свое сочинение семь лет". Томмазо написал свое за семь месяцев. Совпадение чисел? Возможно! Среди многих увлечений Томмазо есть и увлечение магией чисел - число семь с древности представляется числом особенным. Другое волшебное число - двенадцать. Радостно думать, что ему понадобилось в двенадцать раз меньше времени, чтобы восстановить истину, чем Марте - чтобы оболгать ее: семь месяцев против семи лет. На каждый год усилий клеветника ему хватило одного месяца для их опровержения. Можно позволить себе передышку, вернуться к стихам, которые он забросил за эти месяцы, написать письмо Дионисию. Он совсем забыл его. Все можно и даже нужно, но Томмазо вдруг почувствовал: над ним нависает гроза.

Трудно сказать, откуда это ощущение. Когда он проходил по коридорам обители, ему чудился шепот за спиной. Некоторые монахи, прогуливаясь в саду и ведя чуть слышные душеспасительные беседы, замолкали, едва завидев его. Странно настойчив, задавая вопросы, исповедник. Томмазо уже приучил себя не говорить на исповеди о своих сомнениях. Обычно это удавалось. Но теперь исповедник был столь упорен, словно старался открыть ключом неподдающийся замок. А может быть, Томмазо просто переутомился, пока писал трактат, и ему все это кажется?

Он умудреннее, чем в Никастро. Уходя из кельи, он укладывал свои рукописи в сундучок, но не запирал его - это только привлекает внимание. Под крышку сундучка он подсовывал тонкую короткую нитку. Этой хитрости его научил друг Дионисий. Если кто-нибудь откроет сундучок без него, нитка, невидимая под крышкой и легкая как дух, беззвучно упадет на пол кельи. Подозрения его несколько раз подтверждались. В его бумаги заглядывали. Он отдал рукописи на хранение друзьям, оставив в сундучке лишь стихи, которые перестали ему нравиться, да начало трактата о поэтике. Рассуждения о строфах и размерах не причинят ему вреда.

Неясное вначале ощущение тревоги день ото дня становилось острее. Оно стало нестерпимым, когда в его присутствии один из пожилых иноков затеял разговор об учениках Телезия, которых, как еретиков, приговорили к сожжению. Бежать им удалось чудом. Где они теперь скитаются, что стало с ними, никто не знает.

Томмазо побледнел. У него первый раз в жизни заболело сердце. Он поспешил удалиться. Как понять слышанное? Как угрозу или как предостережение? Пожалуй, как предостережение. Пожилой инок был благосклонен к нему. Бежать? Но куда? Вернуться домой? Мать обрадуется. Сын жив. Большего ей не надо. Для отца это будет ударом. Сапожник Джеронимо мечтал, что сын станет ученым, знаменитым, богатым.

События подтолкнули его. Настоятель вдруг покинул обитель. Толковали - по срочной надобности к провинциалу ордена. По обители поползли слухи. Ждали событий. Перешептывались о переменах. Тот самый монах, который рассказал о бегстве учеников Телезия, встретив Томмазо в саду, негромко, но отчетливо произнес: "Periculum in mora. Sapienti sat". - "Опасность в промедлении. Понимающему достаточно".

Значит, бежать! Куда? Туда, где много людей и где легче затеряться среди них, - в Неаполь, в город, о котором он так много слышал, куда отец собирался отправить его в учение. Теперь он придет туда сам. Он, монах, самовольно покинувший монастырь, автор ненапечатанных стихов и философского трактата, много задумавший, но мало совершивший, навлекший на себя гнев могущественного ордена и, как знать, возможно, и внимание инквизиции… Что принесет он в Неаполь? Чем встретит Неаполь его?

Глава XVIII

О Неаполе говорили: сколь прекрасен сей город! Нет ничего красивее синего залива, на берегу которого он лежит. Нет ничего изумительнее его роскошных палаццо. Нет ничего торжественнее его церквей. Нет ничего обворожительнее его женщин. Нет ничего сладостнее его вина. Увидеть Неаполь, восхититься - и умереть!

О Неаполе говорили: мерзостен этот город! Нет ничего грязнее и зловоннее его улиц. Нет нигде столько бродяг, нищих, шлюх и своден. Нет нигде столько наемных убийц. Увидеть Неаполь, ужаснуться - и умереть!

Брат Томмазо, бежавший из монастыря, узнал не прекрасный Неаполь, а ужасный Неаполь. Беглецу лучше скрываться в тени. Там, где он нашел себе приют, он видел голодных детей - сейчас попрошайки, они скоро станут ворами. Он видел грязных, нечесаных женщин, которые перекрикивались из одного дома, больше похожего на логово, в другой. И оборванцев, которые слонялись по городу в поисках случайной работы или опасного промысла. Здесь были углы и закоулки, куда не отваживался заглянуть никто из посторонних, едва начинало темнеть. Здесь мелькали зловещие тени, слышались невнятные голоса, звучал таинственный свист. Неужели господу богу угодно, чтобы люди так жили? Ту самую улицу, на которой поселился Томмазо - она называлась Скверная дыра, - давным-давно изобразил Боккаччо.

Доминиканскому монаху, очутившемуся вне стен своего монастыря, не грозила опасность умереть с голоду. Обитель приучила довольствоваться малым, устав ордена дозволял ему нищенство, он не стыдился доброхотных даяний. Благочестивых людей в Неаполе достаточно. Но разве он пришел сюда, чтобы скитаться от очага к очагу?

Конечно, в Неаполь он бежал от опасности. Но более всего в надежде, что здесь он сможет дальше пойти по пути науки. Но как?

Томмазо вспомнил о празднике в Сан-Джорджо, на котором он читал стихи и был обласкан семьей дель Туфо. Он решился просить помощи у Марио дель Туфо - человека богатого, знатного, известного.

В его доме ему было оказано гостеприимство. Все здесь ему было внове и странно: полы, выложенные узорчатым мрамором, комнаты, подобные залам, картины на стенах, статуи, от которых он первое время отводил глаза: они смущали его своей наготой и влекли. Его страшила пышность трапез, богатство нарядов, многочисленность слуг, вольность речей.

Хозяин богат и образован. Он окружил гостя ненавязчивой заботой. Часто возвращаясь в разговоре к стихам Томмазо, к его трактату в защиту Телезия, он не скрывал восхищения, которое у него вызывает Томмазо.

Томмазо было хорошо в этом доме. У него просторная светлая комната. После монастырских келий она казалась огромной. Большой стол для работы с такой инкрустацией из драгоценного дерева, что он едва решался писать на кем, превосходнейшая бумага голубоватого цвета, перья, кем-то очинённые для него. Изысканны были трапезы. Он и не подозревал, что на свете есть такие кушанья. За столом, где он впервые увидел новшество - вилку, звучали не жития святых, а стихи и музыка, велась занимательная беседа. В этом доме не нужно ходить, опустив глаза в землю, и приглушать голос. Здесь много книг на разных языках, вся библиотека к его услугам. Он свободно распоряжается своим временем. Марио дель Туфо не требовал и не ждал от гостя ничего, кроме бесед на философские темы. Томмазо было легко в этом доме.

Томмазо было нестерпимо трудно в этом доме. Ступая по его мраморным полам, он не мог забыть вонючую грязь на узеньких неаполитанских улицах, по которым недавно скитался. Комната, которую он занимал один, была больше, чем весь отцовский дом. И это - божественная справедливость? Когда он думал об этом, его охватывало чувство стыда. Ложась в чистую постель, он не мог забыть, на чем после изнурительной работы спят его близкие, да и не только они. Лежа в мягкой постели, вкушая обильную пищу, он чувствовал себя преступающим евангельские заветы: стыдно есть досыта, когда столько людей живет впроголодь, а многие и вовсе голодают. Однажды он заговорил об этом с Марио дель Туфо. Тот изумился. Готовый часами следить за всеми поворотами мысли собеседника, когда речь шла о философских проблемах, он просто не понял, о чем толкует его гость, почему мучается угрызениями совести. В мире всегда были богатые и бедные. Были. Есть. Будут. Ну и что? Так устроен мир!

Томмазо, особенно после этого разговора, мучило, что ему нечем оплатить гостеприимство. Быть нахлебником не позволяла гордость. Дель Туфо восхищался римским поэтом Лукрецием Каром. Томмазо разделял это восхищение. Лукреций сумел воплотить самые глубокие понятия философии в превосходной поэме "О природе вещей". Томмазо решил доказать: он способен на нечто подобное. Он написал две поэмы на латинском языке о философии Пифагора и философии Эмпедокла. Марио дель Туфо безмерно гордился, что они возникли в его доме. Он ощущал себя современным Меценатом.

Он пригласил друзей и знакомых послушать философские поэмы, сочиненные его другом, молодым доминиканцем отцом Томмазо. В назначенный час к ярко освещенному палаццо дель Туфо съезжались гости, молодые - верхом, старые - в каретах.

Свет огромных свечей отражался в мраморе стен. Звучала сладостная музыка. Безмолвные слуги обносили гостей вином, фруктами, языческим лакомством - шербетом, замороженным в снегу.

Томмазо, представленный гостям в самых лестных выражениях, прочитал свои поэмы, отчетливо и мерно скандируя стопы.

Поэмы были умны, учены, но, говоря по правде, скучны. Томмазо сам чувствовал это. Но слушатели были польщены, что присутствуют при рождении нового Лукреция Кара. Сидеть здесь среди знатных неаполитанцев, знать, что завтра им будут люто завидовать те, кого не пригласили, важно внимать философским стихам и рассуждать о них, - не есть ли это некий "симпосиум", описанный Платоном, пиршество ума? Они охотнее всего не восседали бы за столом, а возлежали за ним, подобно древним.

О поэмах заговорили в городе и в университете. Меценат ликовал, вознагражденный за все, что сделал для гостя. Однако сам автор был недоволен. Ученость в его поэмах была, приметы поэзии тоже, не было истинного огня.

Внутреннее беспокойство от этой слишком хорошей, слишком сытой, слишком удобной, слишком спокойной жизни не дало бы ему долго оставаться в доме дель Туфо, если бы не новые знакомства.

Марио дель Туфо был дружен с Джамбаттистой делла Порта.

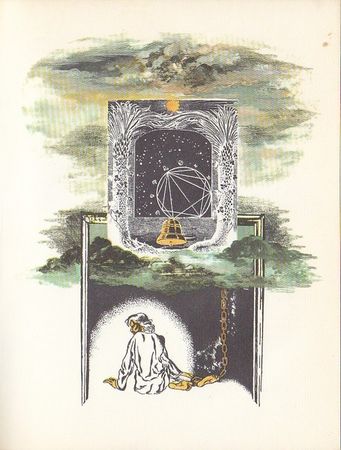

Тот пригласил Томмазо к себе в дом. Молодой монах почтительно принял это приглашение. Джамбаттиста делла Порта казался Томмазо совсем старым. Он и был старше него на целых тридцать лет. Но не только возраст внушал к нему почтение. Делла Порта славился своей великой ученостью. Его дом поразил воображение Томмазо не меньше, чем дом дель Туфо. Он был скромнее, но все стены в нем были увешаны географическими картами и изображениями знаков Зодиака. На полках над большим очагом стояли весы, тигли, колбы, реторты. На столах стояли искусно изготовленные чучела зверей и птиц, под стеклом лежали бабочки сказочной красоты. В застекленных шкафах - образцы минералов и древесные срезы, а на рабочем столе хозяина зловеще скалился желтоватый череп.

Томмазо поежился. Он понимал, страх этот детский, но все-таки ему было не по себе оттого, что он, монах, давший святые обеты, оказался в жилище чернокнижника.

Делла Порта заметил смятение гостя и, улыбнувшись, сказал:

- Не страшитесь, святой отец. У магии несколько видов. Из них важнейшая magia demonica - сатанинская, или черная. Чтобы заниматься ею, надо продать свою вечную душу нечистому. Такой магией я не занимаюсь. Я посвятил себя magia naturalis - натуральной, или естественной. Она делает человека сильным, но путем, на котором нет ничего не угодного богу.

…"Натуральная магия", которой занимался делла Порта, действительно отличалась от чернокнижия. Он пытался менять вид и вкус плодов, для чего делал прививки. Изготовлял составы для фейерверков и чернила для тайнописи, изучал применение зеркал и увеличительных стекол, в чем особо преуспел, составлял лечебные смеси для сохранения красоты, строил волшебные фонари и занимался гипнозом. Объяснения своим опытам он давал порой проницательные и трезвые, а порой и фантастические. В их основе лежал вековой опыт народной медицины, открытия египетских, греческих и арабских ученых, приемы фокусников. Человек своего времени, делла Порта верил в то, что увеличительные стекла, волшебные фонари, деревья, на которых после прививки произрастают плоды разных пород, результат чудес. Грань между натуральной и черной магией была зыбкой.

Томмазо решил, что непременно станет бывать в этом доме. Для него здесь открылся целый мир: он прежде не знал, что наука творится не только в библиотеках и кельях, но и в лаборатории, что она имеет дело не только со словом. Оказывается, наука пахнет дымом очага, на котором стоят тигли, пользуется циркулем, весами и увеличительными стеклами. Кусочек минерала или перо птицы в ее глазах таят не меньше тайн и сулят не меньше открытий, чем страницы философских трактатов.

Делла Порта подарил Томмазо свою книгу "Натуральная магия", написанную им в ранней молодости. Книга пользовалась великой славой, много раз была переиздана, переведена на несколько языков.