Ах, эти вишни!

Ты их не забыла?

И сколько было у отца хлопот,

Чтоб наша тощая

И рыжая кобыла

Выдергивала плугом корнеплод.

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печь, ухаживали за скотом, убирали дом, носили воду. Из-за того, что мы жили на огороде, редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них.

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже в пожилом возрасте она пыталась ходить в ликбез, но усталые руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, но, если мы читали художественную литературу, она ворчала: "Опять пустоту листаешь! Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься". И сама же бессознательно прививала нам любовь к литературе. С младенческих лет мы слышали от нее прекрасные сказки, которые она рассказывала нам артистически, а подрастая, узнавали, что песни, которые она пела, зачастую были переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов.

В мае 1924 года Сергей вновь приехал в Константиново.

Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу, к коровам.

На полдороге к реке нас догнали соседки, и одна из них, обращаясь ко мне, сказала:

– Шура, ваш Сергей приехал. На паре!

Вбежав в дом, я застала радостную суматоху. Мать уже хлопотала у самовара. Так всегда: едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами – Александр Михайлович Сахаров. Кто он, я узнаю позже, а сейчас мне не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею.

– А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! – восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

– Вот видишь, какая вымахала, – говорит Катя.

По-видимому, у них был какой-то свой разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей, Сергея – жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье.

Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед незнакомым приехавшим гостем.

Мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя? Но Сергей счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении "Возвращение на родину":

Как много изменилось там,

В их бедном, неприглядном быте.

Какое множество открытий

За мною следовало по пятам.Отцовский дом

Не мог я распознать…

В разговорах за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы "Анна Снегина", я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый, тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде, а в начале августа он снова приехал в Константиново.

Теперь Сергей спал в амбаре. Ему нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Ceргей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

Несмотря на трудности, он упорно работал над "Поэмой о 36".

Здесь же им были написаны стихотворения "Отговорила роща золотая", "Возвращение на родину".

Работа, работа, работа… Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня своим видом и колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный, серебряный звон.

Как-то я попросила взять меня на рыбалку.

– А ты что, тоже хочешь рыбу ловить? – удивленно спросил он и засмеялся. – Ну что ж, пойдем.

От правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили мы из дому часов в девять-десять, добирались до места и начинали рыбачить уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом.

Часто в свободные вечера мы втроем выбирались со своего огорода, шли на село, за церковь, на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером! На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются, как в зеркале. Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

Когда пароход войдет в шлюз и огни его сольются с мигающими огнями шлюза, мы уходим на село.

После долгого трудового дня спокойно спит село. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет "страдания", да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, себе под нос, напевать какую-либо мелодию. А уже если запоет один, то как же умолчать другому! Каждый из нас знает, что́ поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, складно.

Ближе к полночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своими делами.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды закончила от нечего делать четвертый класс и год уже не училась.

Однажды ему пришла в голову мысль отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно, потому, что там был интернат. Он долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо, так как сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей.

В октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно поселилась у Гали Бениславской в Брюсовском переулке, так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята. В этой комнате мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

Два больших восьмиэтажных корпуса А и Б, носящие название ""дома" Правды", стояли во дворе дома за номером 2/14.

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелись Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента Москвы-реки и золотились купола Новодевичьего монастыря.

Соседи у Гали были все молодые и всем интересующиеся. Очень любили здесь стихи и декламировали их, что называется, на ходу. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из полюбившейся всем тогда "Повести о рыжем Мотэле" Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,

Эти странные часы.

Ой, как

Сердце в них колотится.

Ой, как косы их усы…

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же.

Прикажете плакать?

Нет, так нет…

Но больше и чаще всего звучали в нашей квартире стихи Сергея. В это время он то и дело присылал нам с Кавказа все новые и новые свои стихи. Ему в ту пору на Кавказе работалось, по его словам, как никогда хорошо.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: "От Вас получили из Батуми 3 письма сразу. Стихотворение "Письмо к женщине" – я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им – до чего хорошо!.."

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными густыми сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами.

Вечерами Галя приносила иногда домой из редакции "Бедноты", где она работала, много писем, присланных читателями-крестьянами. Писем этих было так много, что они не умещались на нашем столе, и Галя располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко пересказывала Гале содержание его, и она синим или красным карандашом в верхнем углу ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя, Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале красивую деревянную коробку, старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам очень пригодились.

Коробку сразу же приспособили под косметические принадлежности. А когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, пошел в ход и самовар. За этим самоваром Сергей сфотографирован с нашей матерью. Снимок был сделан у нас в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мать тогда приезжала навестить нас, и Сергей во время их мирного чаепития читал ей поэму "Анна Снегина".

Мать, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, никогда не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала и глубоко чувствовала стихи сына и многие из них запоминала при его чтении наизусть.

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту.

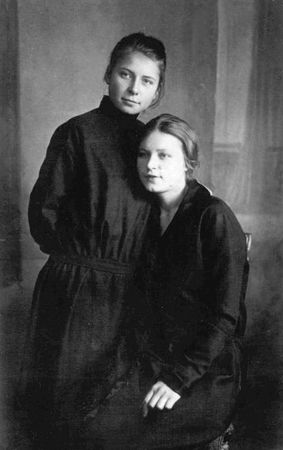

Е. А. Есенина и А. А. Есенина

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он, в сущности, так и не имел до конца своей жизни…

Зато много было у Сергея рано свалившихся на него забот о нас, близких ему людях.

Отец, переехавший после революции жить в деревню, не мог прокормить себя и свою семью. К этому еще голод, затем пожар в 1922 году. Жилось нам трудно, и забота о нас легла на плечи Сергея.

Кроме того, с переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому "наставнику" и самому-то было 23–25 лет! Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Сергей на Кавказе очень много работает, и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: "…Я очень соскучился по Москве, но как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура. Как Екатерина и что слышно с домом…"

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи, с тем чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илье было лет 20, родители у него умерли, и в деревне жить ему было трудно. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, прижился в нашей семье, был привязан к Сергею и стал, в сущности, членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже некуда было положить лишнего человека – даже на полу.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя. Она была для него своим, близким человеком, занималась издательскими делами Сергея.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспылив, он тотчас же отходил – сердиться долго не мог.

В нашем доме не терпели таких уменьшительно-ласкательных слов, как "милочка", "душенька", а слово "голубушка" чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит руку тебе на плечо или на шею, и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от какого ласкательного слова.

Сергей был всегда подтянутым, собранным, опрятным. Любил хорошо, со вкусом одеться. Любил чистоту и порядок в доме, на своем рабочем столе. Впрочем, если говорить в прямом смысле, то рабочего стола у него не было. В нашей маленькой комнате в Брюсовском переулке он писал стихи за ломберным или за обеденным столом.

Сергей был человеком общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много.

Редкий день проходил у нас без посторонних людей. В конце февраля 1925 года Сергей приехал в Москву с Кавказа всего лишь на один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие-многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. И все окружающие его близкие ему люди невольно жили его интересами, а подчас и настроениями. Захотелось Сергею в театр – и все, кто был около него в эту минуту, охотно шли за ним.

По вечерам у нас часто читались стихи, шли жаркие споры о литературе. Пелись хором песни.

Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Очень любил Сергей песню "Прощай жизнь, радость моя…" и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Была у него еще одна любимая песня – "Это дело было летнею порою".

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас, вижу его, подперевшего щеку рукою, полузакрывшего глаза. И, как сейчас, слышу негромкую, полную то тревожной, то светлой печали протяжную песню оренбургских казаков "Молодка, молодка, молоденькая…".

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить.

В одной квартире с нами жила молодая одинокая женщина-врач. Она часто проводила со мной целые вечера за раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-нибудь картинки из книги, а потом раскрашивали красками. Раскрашивали же мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в ее вела дверь, завешенная огромным шелковым шарфом. С этим шарфом когда-то танцевала Дункан.

Как-то раз, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: "Выставка А. Есениной", а ниже, на другом листе, красным карандашом извещалось: "Все продано".

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку.

Надписи к этой "выставке" у меня сохранились.

Очень много Сергей читал. Он внимательно следил за всеми литературными новинками. На ломберном столике, на тумбочке у нас всегда лежали помимо книг последние номера журналов "Красная новь", "Красная нива", "Прожектор", альманах "Круг".

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он охотно и живо подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни. То случалось в пору, когда Сергей встречался со своими "друзьями". Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от них и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

В середине июня 1925 года Сергей женился на Софье Андреевне Толстой-Сухотиной – внучке Льва Николаевича Толстого – и переехал к ней на квартиру в Померанцевом переулке.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке здесь ему было неуютно и нерадостно.

И чуть ли не в первые дни женитьбы он пишет Вержбицкому: "С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено "великим старцем", его так много везде: и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, – что для живых людей места не остается. И это душит меня…" Сергей очень любил уют, "уют свой, домашний", где каждую вещь можно передвинуть и поставить, как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью.

В первой половине июля 1925 года Сергей уехал в деревню, или, как мы говорили, домой . Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дому то на сенокос к отцу, где помогал ему косить, то уезжал с рыбацкой артелью километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения "Каждый труд благослови, удача", которое было написано там же, в деревне, в нашем амбаре, приютившемся в вишневом саду.

Находясь в этот последний свой приезд в деревне, Сергей написал и стихотворение "Видно, так заведено навеки…", относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.