Я уже рассказывал, что перед началом Яссо-Кишиневской операции в апреле сорок четвертого года население Молдавии поголовно было выселено с прифронтовой стокилометровой полосы в тыл. Совсем по-иному поступило советско-монгольское командование, готовя Хингано-Маньчжурскую наступательную операцию. Районы развертывания войск не были обезлюжены. До выхода в исходные районы для наступления советские и монгольские соединения и части были сосредоточены в основном на севере МНР. Тут же кочевники-животноводы пасли немалое количество всякой травоядной малой и большой живности. Штабные офицеры шутили: "Ни перед одной операцией на западе не было таких плотностей, танков, орудий, коров, овец и лошадей!" Мы – "европейцы" – понимали, что такой "монгольский феномен" стал возможным благодаря ряду факторов. Во-первых, недавняя победа над фашистской Германией резко изменила обстановку в мире. Судьба Японии – последнего союзника Третьего рейха – предрешена. Во-вторых, удаление аратов-скотоводов из районов тучного разнотравья нанесло бы народному хозяйству Монголии немалый урон. Ведь в западных и южных аймаках страны трава почти вся скормлена, а то, что осталось, – выжгло нещадное горячее солнце.

Так мы – танкисты и пастухи – и жили как добрые соседи до начала августа. Каждый добросовестно делал доверенное ему дело.

Для экипажей и офицеров поставили палатки и отдельный "брезентовый домик" оборудовали для портного. Отец и Коля быстро подружились, и я разрешил им обоим жить в "ателье". Федор Федорович за одну неделю обновил обмундирование двух Николаев, и те ходили довольные.

Личный состав тыловых служб размещался в машинах. Как позже выяснилось, несколько человек из этих подразделений спали на земле возле своих автомобилей или под ними. Они-то и оказались жертвой неблагоприятной эпидемиологической обстановки, складывающейся в этот период года в монгольской степи. Прошла неделя такой "бивуачной" жизни, когда грянул "гром средь ясного неба" – в батальоне три человека заболели энцефалитом. Подобные случаи имели место и в других частях корпуса. Мы, "западники", не были своевременно предупреждены о том, что источником заражения является энцефалитный клещ, укус которого в мае – июне опасен, да и не знали, как от него предохраняться. Забайкальцы провели разъяснительные беседы, а меры предосторожности оказались до смешного простыми. Требовалось либо выжечь места для сна в палатках и под машинами, либо пропитать дизельным топливом. Можно было разостлать танковый брезент, края которого обработать соляркой или пропитать землю по его периметру.

Правда выжигать траву в расположении части – это все равно что выпустить джинна из бутылки – можно и имеющуюся технику спалить. В уже развернутых палатках для. обработки "пола" использовали паяльные лампы, но их было в подразделениях очень мало. Для второго, более безопасного, способа требовались тонны горючего, и на эти затраты пошли, не колеблясь, ибо боеспособность войск превыше всего. "Крестили" мы местных медиков вдоль и поперек. Ну что им стоило вовремя нас предупредить? Строгое соблюдение названных предосторожностей исключило последующие заболевания энцефалитом.

Хотелось рассказать еще об одной стороне жизни гвардейцев в степи. "Бригада четырех" – мой ординарец сержант Григорий Жуматий, два Николая и отец организовали "мастерскую" по плетению посуды из травы для офицерской столовой. Годилась она под хлеб, соль и даже под густую кашу. Это было большим подспорьем в условиях, когда воду надо было расходовать очень и очень экономно. А тут поел и "тарелку" – в мусорное ведро, а затем на костер. Заготовили ее с запасом, так что пользовались ею, наступая в пустыне Гоби.

За военными заботами-работами мы не забыли об учебе Николаев. Начштаба Богданов съездил в город Чойбалсан, нашел там русскую школу, в которой обучались дети офицеров и горожан, попросил программу занятий 4 и 5 классов и даже привез несколько дополнительных учебников. Короткие, но достаточно напряженные уроки проходили почти каждый день. Прилежание учеников нас радовало, а пока мы без техники, следовало "форсировать" занятия в школе.

Прошло двое суток нашей "бивуачной" жизни, когда поступило распоряжение с утра 2 июля командирам батальонов и рот, их заместителям, командирам взводов и механикам-водителям танков быть готовыми к получению техники. Для перевозки личного состава бригада выделила подразделениям необходимое количество автотранспорта. Итак, период "ничегонеделания" закончился. Скоро мы станем полнокровной боевой единицей – танковой бригадой дву-батальонного состава.

Чуть забрезжил рассвет – офицеры и экипажи были уже на ногах. Перед большой работой, как перед жарким боем, съели сытный завтрак и в назначенный час тронулись в путь. Командир бригады гвардии подполковник Николай Михно повел колонну по целине на юг, чем нас очень удивил, поскольку мы привыкли получать танки на железнодорожных станциях, а сейчас караван автомашин уходил куда-то в глухую степь, оставив город Чойбалсан справа. Через сорок минут движения колонна грузовиков остановилась. Приказано всем спешиться. Комбриг распорядился автомобилям возвращаться домой. На наших лицах было написано полнейшее недоумение. Николай Михайлович смотрит на нас и улыбается: "Что, гвардейцы, приуныли? Сейчас каждый из вас выберет себе "Эмча". Эти его слова озадачили нас еще больше. Где в голой степи мы найдем долгожданные "Шермана"? После небольшого перекура комбриг позвал с собой командиров батальонов и рот, их заместителей. Остальным танкистам велел оставаться на месте, отдыхать.

Нестройной группой шагаем за гвардии подполковником Михно. Молчим. Прошли не более двухсот метров и остановились на краю глубокой пади, что простиралась с востока на запад. Спустились на ее дно и ахнули. В откосах пади через каждые 5–7 метров в вырытых капонирах под брезентами стояли "Шермана", над которыми сверху были натянуты маскировочные сети. Увиденное поразило. Какой потребовался поистине титанический труд, чтобы перегнать танки со станции разгрузки сюда в степь; отрыть для каждой довольно габаритной машины укрытие; тщательно замаскировать. И это делалось руками бойцов и командиров, находящихся на довольно скудной тыловой норме питания!

Подошел старший лейтенант – начальник караула, охранявшего танки. Поздоровался с командиром бригады как со старым знакомым и с каждым офицером-танкистом. Оказывается, комбриг с группой штабников был здесь накануне, осмотрел "американцев". Как выяснилось, уже оформлены необходимые документы на их получение: "Дождались "Шермана" своих хозяев! – произнес весело старший лейтенант. – И мы порученную почти трехмесячную вахту, видно, скоро завершим!" – заключил он.

Николай Михайлович обратился ко мне: "Отсчитывай положенное тебе количество "Эмча" начиная с любой стороны пади! А дальше машины комбата два Щербаня!" Быстро застолбили двадцать один "Шерман". Я подошел к выбранному для себя танку, похлопал его по броне: "Здравствуй, "Эмча"! Вот мы и встретились вновь".

Командиры рот гвардии старшие лейтенанты Григорий Данильченко и Дмитрий Ниякий, не теряя драгоценного времени, почти бегом направились к своим подчиненным. Вскоре многоголосый гул, лязг открываемых люков заполнили падь. Экипажи "обживали" назначенные им машины. Я распорядился провести полную регламентную проверку "Шерманов". Особенно меня беспокоило состояние аккумуляторных батарей. Не разрядились ли они? Ведь "Эмча" находятся в Монголии три, а может, и больше месяцев. А когда они вышли из цехов американских заводов? Неизвестно. Мне представлялось, что "ахиллесова пята" долго находящихся без движения танков – аккумуляторы.

Через полчаса пошли утешительные доклады: "Основные баки и дополнительные бачки заправлены полностью. Боеприпасы – в норме!", а чуть позже: "Аккумуляторы – в полном порядке!" Приближался момент запуска двигателей. Мои уши не слышали их рокота с 19 апреля сорок пятого, того дня, когда я был тяжело ранен… Вздрогнула земля от заведенных моторов. Пугливо юркнули в норки торбаганы, что "солдатиками" стояли на вершинах пологих склонов пади. Воздух посерел от выхлопных газов. Мы в одночасье стали "стопроцентными танкистами". Силой!

За годы войны это пятое пополнение батальона новой техникой, но в этот раз нам не пришлось расконсервировать не только вооружение, но и сам корпус "Шермана". Кто-то за нас сделал эту исключительно трудоемкую работу. Спасибо им!

Его Величество Азимут

Подразделения бригады готовы к бою. "Шермана" полностью укомплектованы обстрелянными на западе экипажами. Однако небольшого опыта движения по азимуту с помощью гирокомпаса, который мы приобрели на западе, было недостаточно для надежного ориентирования в бескрайнем море монгольской степи, где человеческому глазу не на чем взгляд остановить. В таком "безбрежье" спасение в одном: уметь двигаться по азимуту днем и ночью на большие расстояния. Без Его Величества Азимута – в этих краях ни на шаг! Требовалось приобретенные некогда навыки закрепить и обогатить в новых необычных условиях. Подготовку экипажей разбили на два этапа. На первом отрабатывали движение по азимуту "пешими по-танковому", на втором – уже на технике. Параллельно с этим спланировали занятия по изучению устройства гирокомпаса и порядка работы с ним.

Все шло хорошо, пока не вмешалась старшая инстанция. Из штаба танковой армии поступило приказание оставить гирокомпасы на танках командиров батальонов, рот и взводов. Остальные снять и передать в части 5-го гвардейского танкового корпуса. Двенадцать прекрасных навигационных приборов ушло из батальона для добросовестной службы на "тридцатьчетверках".

Для занятий в степи подготовили специальный "азимутодром" – неравносторонний шестигранник с периметром три километра. В точках соединения его сторон насыпали полуметровые земляные "курганы". В день занятий, к примеру, первой роты к "курганам" выезжали офицеры и сержанты второй роты. Задача "прикурганников" контролировать правильность выхода обучаемых в данную точку и вручение им азимута дальнейшего движения с указанием расстояния до впереди лежащего пункта.

На второй день вносились коррективы – изменялись исходный рубеж азимутного маршрута, направление следования групп (скажем, в прошлый раз двигались по часовой стрелке, сегодня – против). Командиры рот нередко усложняли условия занятий, наращивая дополнительные маршруты. При ночных тренировках у земляных "тумб" выставлялось два-три военнослужащих с оружием – в степи бродили стаи шакалов.

Через неделю напряженного обучения батальонная комиссия готовила новый разносторонний многогранник и принимала зачет от подразделений. Так заканчивался первый этап подготовки "западников". Второй этап "азимутохождения" проводился уже в масштабе батальона на танках поротно и только в светлое время по весьма уважительной причине: июль – август – время выпаса крупного рогатого скота, лошадей и овец в северных районах Монголии. Несколько недель назад прошли обильные дожди, и степь покрылась густым зеленым ковром. Даже старожилы-монголы не могли припомнить такого. Части механизированного корпуса оказались в близком соседстве с тысячами голов пасущихся овец, коров и лошадей. Только небольшие площади степи были пусты – ждали своего часа: через некоторое время туда перекочуют отары овец, гурты скота, табуны лошадей. Проводить ночные занятия на танках в таких условиях – значит подмять гусеницами не одну невинную животину. Даже на дневных занятиях приходилось смотреть в оба.

Марш-бросок к границе

Шли последние дни жаркого июля. В части и соединения танковой армии зачастило фронтовое начальство. Явный признак скорых перемен! В первых числах августа получен строжайший приказ сдать на корпусные и армейские склады все имущество, ненужное для боя. Что говорить, имелись у нас и трофейные немецкие автомашины, и мотоциклы, и запасные части к ним, а на руках у танкистов, пехотинцев и артиллеристов находилось немалое количество разнообразной работающей радиоаппаратуры.

Почти сутки продолжалось очищение подразделений – сдавали на склады, жгли на кострах и даже закапывали в землю, а затем пошла не менее напряженная работа по заполнению всей наличной тары водой. На каждый "Шерман" погрузили по две бочки с этой живительной жидкостью. Полностью заправили топливом основные баки и дополнительные бачки. 4 августа проводилась комплексная проверка приказа по облегчению рот и батальонов, их готовности к совершению марша. К вечеру этого дня первый танковый батальон был усилен ротой танкодесантников, которых разместили их по 5–6 человек на "Эмча". Все находилось в полной боевой готовности. Оставалось только нажать на кнопку стартера – и вперед!

Вскоре пришел приказ на совершение марша и занятие исходного положения для наступления в районе Тамцаг-Булака. По решению командира 9-го гвардейского мехкорпуса генерал-лейтенанта Михаила Волкова передвижение должно было совершаться колесными машинами в два перехода; танками – тремя.

Советские танки М4А2 (76W) в Маньчжурии. 9-й гвардейский механизированный корпус 6-й танковой армии. Август 1945 г.

Во избежание перегрева двигателей гусеничных машин части передвигались в основном ночью. Днем личный состав отдыхал и приводил материальную часть в порядок. Соединения танковой армии выдвигались по максимально возможному количеству путей. Так, 9-й корпус совершал марш пятью колоннами. От корпуса вперед высылалась оперативная группа штаба для рекогносцировки, провешивания маршрутов и выбора районов расположения бригад в местах дневок. Кроме того, для обеспечения безостановочного движения войск на каждый маршрут высылался отряд обеспечения движения. На тяжелых участках местности были выставлены специальные посты и маяки для указания направления дальнейшего следования отставшим экипажам, расчетам, шоферам. На изгибах и резких поворотах колонных путей устанавливались указатели – с условным обозначением частей. К примеру, 46-я танковая бригада на башнях "Шерманов", кузовов автомашин, бортах бронетранспортеров имела опознавательный знак ромб с цифрой 4 внутри. Другие части корпуса внутри ромба наносили предписанную им цифру 1, 2 и 3.

Каждый ночной переход имел глубину 100-110 километров. На преодоление такого расстояния расходовалось 8–9 моточасов при средней скорости движения – 18–20 км/час. Степь монгольская давала себя знать. На техническом состоянии боевых и транспортных машин отрицательно сказывалась чрезмерно большая запыленность воздуха. От движения даже небольшой колонны машин поднимались такие тучи плотной песчаной пыли, что впереди идущий "Шерман" становился невидим. Постоянная угроза наезда на него приводила к тому, что непроизвольно увеличивались дистанции между подразделениями и в колоннах подразделений. Быстро загрязнялись воздухоочистители и фильтры машин, что вынуждало экипажи танков, шоферов автомашин через каждые 3–4 часа работы двигателей промывать фильтры, удалять пыль из воздухоочистителей. Это делалось на малых привалах, как правило два раза за ночь.

В ходе марша в пустынно-степной местности обнаружился большой износ ходовой части "Шерманов" и особенно траков и пальцев. С выходом в исходный район, преодолев расстояние 300-350 километров, оказалось, что износ пальцев траков доходил до 2–3 миллиметров, а проушин траков до 1–1,5 миллиметра. Поэтому на большинстве "Эмча" потребовалась замена 2–3 траков.

Марш-бросок к границе для командиров бригад, батальонов, экипажей, инженерно-технического состава стал своего рода "генеральной репетицией" подготовки к предстоящей операции. Был приобретен опыт передвижения в условиях повышенной запыленности воздуха, быстрого обслуживания техники на привалах в темное время. Начальники инженерно-технических служб пришли к выводу, что в пустынно-степной местности через каждые 300-400 километров движения "Шерманов" потребуется замена пальцев траков, а через 500-600 километров – переборка гусеницы и замена примерно одной трети ее звеньев. Была выявлена необходимость более частого и тщательного ухода за системами смазки, питания и охлаждения и особенно за фильтрами.

К утру 8 августа войска 6-й гвардейской танковой армии заняли исходный район для наступления. Мы тогда не знали, что до начала боевых действий остались всего одни сутки.

Слово об операции

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, проводившаяся с 09.08.1945 по 02.09.1945, является одной из крупнейших на заключительном этапе Второй мировой войны. По ряду оперативных нормативов и особенностей ведения она не имеет себе равных. Боевые действия намечалось развернуть на обширнейшей территории. Войска заняли исходные позиции на рубеже протяженностью 5000 километров, сосредоточив основные силы трех фронтов в полосе 280-300 километров.

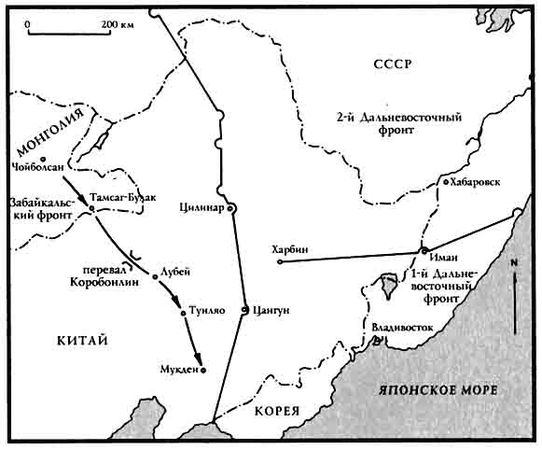

Замысел на ведение войны против Японии заключался в том, чтобы силами войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов осуществить стремительное вторжение в глубь Маньчжурии на трех стратегических направлениях. Основные удары планировалось нанести с территории Монгольской Народной Республики на восток и из района Советского Приморья на запад. Эти два встречных удара находились друг от друга, если смотреть по линии Государственной границы, на расстоянии не менее 2500 километров. Войскам предстояло в сжатые сроки овладеть важными военно-политическими и экономическими центрами Маньчжурии – Мукденом (Шэньяном), Чаньчунем, Харбином, Герином и таким образом рассечь главные силы Квантунской армии на изолированные части с последующим их окружением и уничтожением в Северной и Центральной Маньчжурии. Ведущая роль в операции отводилась Забайкальскому и 1-му Дальневосточному фронтам. Войска 2-го Дальневосточного фронта наносили вспомогательный удар из района Благовещенска в общем направлении на Харбин. Они должны были содействовать расчленению вражеской группировки и уничтожению ее порознь.