Приказали своим заместителям по хозяйственной части поставить авиаторов в известность о желании двух комбатов и одновременно договориться о времени погрузки в самолеты "живого груза". Как и следовало ожидать, наше предложение было с радостью принято. Немного спустя вместе с опорожненными бочками в чрево каждого транспортного самолета погрузили по четыре-шесть парнокопытных.

Самолеты улетели, а возле "Шерманов" шла дозаправка машин. Танкисты старались в короткий срок "запрятать" в баки солярку, многие литры которой стояли в открытых емкостях – ведрах, банках. В любой момент мог хлынуть дождь и испортить с таким трудом доставленное горючее, ставшее поистине драгоценным.

В оснастку каждой "Эмча" входило очень удобное парусиновое ведро для воды. Их в батальоне скопилось несколько десятков, привезенных еще с запада, где они были сняты с подбитых или списанных танков. Я приказал большую их часть использовать под дизтопливо.

Николай – Радин и Демкович, – передав мое распоряжение, собрали "брезентки" и принесли к машинам. У "Шерманов" поочередно выстраивался "живой транспортер". Члены экипажей и автоматчики становились в шеренгу. На танке, у горловин топливных баков, ее замыкал механик-водитель. Работая "рука в руку", передавали брезентовые и железные ведра с соляркой. Быстро, по той же цепочке, возвращали опорожненную тару для нового наполнения.

За время "стояния" под Лубэем решили еще одну весьма важную проблему, отремонтировав обмундирование и, самое главное, комбинезоны танкистов. За три дня наступления – в жару и под проливным дождем – основной одеждой гвардейцев были трусы и комбинезон. В пекле пустыни Гоби они быстро пропитывались потом, а под постоянным ливнем мгновенно промокали насквозь. Будь комбинезон даже из самого сверхпрочного материала, вряд ли выдержал бы долго такую нагрузку. Около пятидесяти процентов их оказалось с дырами, в подавляющем большинстве на локтях и коленях.

В первый день остановки портной – мой отец – заговорил о необходимости организовать ремонтную мастерскую. Легко сказать, а где взять для нее оборудование: швейные машины, нитки, материал для заплаток. Ушли сутки на поиски необходимого для батальонного "ателье". Гвардии старшина Григорий Нестеров, отец, два Николая на японских складах и их казармах все же отыскали и принесли в свое расположение все потребное для ремонта одежды.

Чтобы быстрее справиться с большим объемом работ, нашли специалистов швейного дела, пусть невысокой квалификации, среди лубэйцев. Отец и двое местных сели за швейные машины. Подготовительные работы – раскрой материала и "наживление" заплаток на рваные места – выполняли три-четыре танкиста. Благодаря такому "конвейеру" и максимальной нагрузке "бригады починщиков одежды" за полтора дня ремонт, в первую очередь комбинезонов, был закончен. В последующие дни принимались "заказы" от других батальонов – второго танкового и автоматчиков.

15 августа вечером состоялась "церемония" передачи "хозяйства" Лозы-старшего: швейные машины, палатки, оставшийся материал – двум прекрасным его помощникам-лубэйцам, оказавшимся родственниками, с вручением соответствующего дарственного документа.

Пятая ночь под Лубэем на исходе. Заалело небо на востоке. Послышался гул авиамоторов, приближавшийся с северо-запада. Несомненно, это летели к нам "поставщики" горючего.

Где-то к 9 часам утра баки танков были залиты под крышки. Авиаторы передали нам огромное спасибо от летного состава и обслуживающего персонала аэродрома за драгоценный подарок и сообщили, что их ждет сегодня "царский обед". Распрощались с "воздушными извозчиками" (так иногда шутливо называли военнотранспортников) очень тепло, пожелав друг другу боевого счастья на фронтовых дорогах.

Самолеты вскоре взяли курс на север, а танки "Шерман" – на юго-восток. На встречу с еще не изведанными трудностями и вероятными стычками с противником. Когда-нибудь, на одном из выгодных для обороны рубежей, должно же наконец японское командование попытаться задержать наше наступление. Или оно еще не поняло, чем грозит Квантунской армии выход армады советских танков на Центрально-Маньчжурскую равнину?..

Танкотехническое обеспечение

Может быть, немного не к месту, но думаю, настала пора сказать о том, как было налажено обслуживание танков.

Танк. Друг железный, боевой! Тебя, как и любого солдата, надо тщательно готовить к схватке с врагом. Современная бронированная машина нуждается во всесторонней проверке вооружения, органов управления, контрольных приборов, двигателя, ходовой части, средств связи и разнообразного оборудования. Все это решала служба танкотехнического обеспечения, которая имелась во всех войсковых формированиях, начиная снизу и доверху.

В ходе боевых действий круг обязанностей технического состава был чрезвычайно широк, но на первый план выходило оказание всесторонней помощи боевым подразделениям: эвакуация подбитых танков с поля боя, совместная с экипажем замена механизмов, заправка машины топливом.

В зависимости от количества и расположения подбитых и поврежденных бронеобъектов к ним выдвигались ремонтные группы и мастерские, тягачи для эвакуации в укрытия.

Как показывает опыт Великой Отечественной войны, из числа вышедших из строя машин 75–80 процентов восстанавливались и только 20–25 процентов списывались, как безвозвратные потери.

Руководство танкотехническим обеспечением командиры подразделений от роты и выше осуществляли через своих заместителей по технической части, которых в войсках называли зампотехами.

Для выполнения многообразных задач этой службы в подразделениях, частях, соединениях и объединениях содержались следующие силы и средства.

В штат танкового батальона входил взвод обеспечения в составе 25 человек, разбитых на три отделения: ремонтное (в нем имелась походная мастерская типа А на грузовике) по ремонту оружия; транспортное (9 автомашин) и хозяйственное.

В танковой или механизированной бригаде имелась рота технического обеспечения в составе 125 человек, разбитых на три взвода: по ремонту боевых и колесных машин, по ремонту электрооборудования и ремонту артиллерийского и стрелкового вооружения. Кроме того, в роте по штату находилось 25 автомашин, 3 бензоцистерны, 2 походных мастерских типа А и одна типа Б на грузовиках, а также 2 походно-зарядных станции. Автотранспортный взвод роты состоял из трех отделений (35 человек), каждое из которых специализировалось на подвозе одного из необходимых компонетов для боя и жизни экипажей – боеприпасов, горючего, запасных частей и продовольствия.

Имелось отделение эвакуации, располагавшее по штату пятью тягачами, хотя в нашей 233-й (46-й гвардейской) бригаде тягачей было больше, чем положено по штату, за счет танков "Шерман" с поврежденным вооружением (было несколько случаев? когда попаданием вражеского бронебойного снаряда "обрубало" ствол пушки).

Следует подчеркнуть, что если обстоятельства требовали, то ремонтные подразделения усиливались необходимым количеством личного состава из резерва батальонов и бригады и танкистами "безлошадниками", то есть потерявшими в бою танк.

Штат механизированного корпуса включал подвижную танкоремонтную базу (ПТРБ) и полевую авторемонтную базу (ПАРЕ).

ПТРБ (107 человек) состояла из отделения техконтроля, взводов демонтажно-монтажных работ, специальных работ, эвакуационного взвода и подразделения обеспечения.

ПАРЕ (70 человек) включала взводы: монтажно-демонтажных работ, по ремонту и реставрации деталей, технического и хозяйственного обеспечения.

В танковой армии комплектовался один отдельный ремонтно-восстановительный батальон и две подвижные ремонтные базы. В общей сложности в этих технических подразделениях имелось семь рот, которые за месяц могли произвести 316 средних и текущих ремонтов. В структуре армии находились и армейские эвакороты, имевшие в своем распоряжении по 30 тягачей и армейский склад бронетанкового имущества.

Для непрерывного слежения за полем боя в танковой бригаде от батальона и выше, а в механизированной – начиная с полка создавались пункты технического наблюдения (ПТН). Это орган танкотехнического обеспечения войск, создаваемый на период боевых действий, который предназначался для выявления местонахождения вышедших из строя боевых машин, их принадлежности, определения характера повреждений и способа эвакуации.

За счет взвода технического обеспечения батальона и ремонтных подразделений бригады создавались ремонтно-эвакуационные группы (РЭГ) – нештатное формирование, в задачу которых входила эвакуация поврежденных машин с поля боя или ремонт их в ближайших укрытиях.

Нередко, как, например, в Яссо-Кишиневской операции, когда под Бухарестом надо было производить массовую замену катков ходовой части "Шерманов", в танковой армии выделялась армейская ремонтная группа (АРГ).

В состав АРГ входили 5–6 мастерских типа А, две типа Б, подвижные зарядные станции для заправки баллонов сжатым воздухом.

Ремонтные "летучки" типа А и типа Б предназначались для производства текущего и среднего ремонта танков и автомашин в полевых условиях. Они были укомплектованы необходимым оборудованием, приспособлениями, инструментом и материалами. Все это позволяло производить все виды работ как на СПАМе, так и на отдельных машинах.

Сборный пункт поврежденных машин (СПАМ) – орган в системе танкотехнического обеспечения войск в операции (бою). Он создавался в армии, корпусе и бригаде для сосредоточения поврежденной или неисправной техники, ее осмотра и передачи вышестоящим ремонтным органам. Он развертывался в районе наибольшего скопления вышедших из строя танков, вблизи путей эвакуации и источников воды.

СПАМ корпуса находился в 8–12 км, а бригад – в 3–5 км от линии соприкосновения сторон.

Рота технического обеспечения бригады могла развернуть 2–3 СПАМа в сутки. Ремонтные средства не должны были отрываться от своих частей более чем на 10–12 часов, корпусные – не более двух-трех суток.

Приказ командующего БТ и MB Красной Армии от 26.08.43 г. (ЦАМО РФ, ф. 38, оп. 11362, д. 3, л. 61) требовал, чтобы расположение СПАМов частей и соединений, рот технического обеспечения и подвижных танкоремонтных баз указывалось не только в приказах по тылу, но и в боевых приказах с обязательным доведением до каждого экипажа.

Чтобы не допустить большого отрыва бригадных ремонтных средств от передовых подразделений, армия очень часто выдвигала вперед свои СПАМы с несколькими "летучками" для приема машин от частей и их восстановления. В этом случае "Шермана" с поля боя убирались средствами эвакорот армии. Корпусные и бригадные тягачи для этой цели не задействовались.

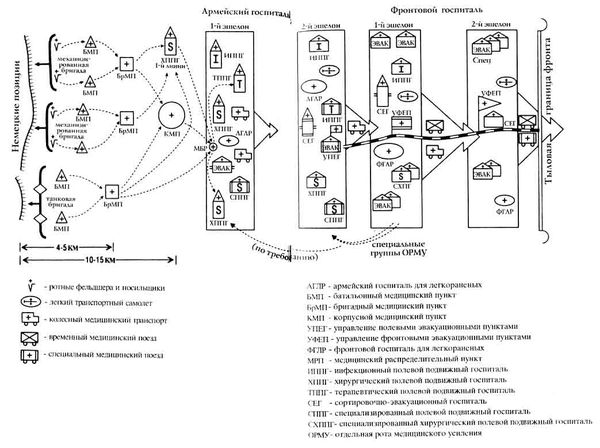

Схема эвакуации раненых в танковой армии

Такова организационная структура сил и средств танкотехнического обеспечения.

Ниже остановимся на освещении функционирования звеньев этой службы в операциях 6-й (гвардейской) танковой армии против немецко-фашистских войск.

Правобережная Украина. На ее просторах в первой половине сорок четвертого года танковая армия в тяжелейших условиях зимне-весенней распутицы успешно провела Корсунь-Шевченковскую и Уманьско-Батошанскую наступательные операции.

На основании анализа организации и осуществления обеспечения танковых частей и соединений, воевавших на танках отечественного производства, запасными частями в боях сорок второго года было установлено, что выдаваемых промышленностью ротных комплектов на каждые 10 изготовленных танков абсолютно недостаточно. В войсках хронически не хватало запасных частей. Приказом командующего БТ и MB Красной Армии от 6.01.43 г. устанавливался новый порядок, по которому промышленность должна поставлять в войска на каждые 30 танков полковой (бригадный) комплект запасных частей и агрегатов.

В то же время на получаемые по ленд-лизу танки "Шерман" ни ротного, ни тем более бригадного ЗИПа не имелось. Не было даже запасных траков и пальцев для гусениц. Хотя следует отметить, что инструментом, электролампочками и предохранителями каждая машина была укомплектована полностью. Забот в этом отношении "шерманисты" не знали.

В связи с таким положением батальонные и особенно бригадные ремонтники после появления первых безвозвратных потерь в танках немедленно стали снимать с них различные детали и агрегаты, накапливая складские запасы (так называемый оборотный фонд).

К примеру, к концу февраля на складе 233-й бригады находилось 3 радиатора, 50 траков, 6 ленивцев, 5 ведущих колес, 25 фар. А на корпусном на 80 танков "Шерман", находящихся в частях, – 4 двигателя, 3 коробки перемены передач, 5 радиаторов, 12 ведущих колес, 8 ленивцев, 120 траков, 22 катка (там же, ф. 339, оп. 5179, д. 86, лл. 444, 447).

На складе танковой армии имелось к этому времени 40 танковых двигателей, из них 15 (новых, а не снятых с танков) для "Шерманов".

Учитывая особую напряженность боев и сложные природные условия января – февраля сорок четвертого года, ремонтные средства 1-го и 2-го Украинских фронтов были максимально приближены к войскам. Они использовались децентрализованно отдельными ремонтными бригадами, действующими в танковых и механизированных корпусах. Так, на 1-м Украинском фронте было выделено 29, а на 2-м – 38 ремонтных бригад. Каждая такая бригада имела один-два ремонтно-восстановительных батальона, один – два эваковзвода или одну-две эвакороты и запас бронетанкового имущества. В каждой РЭГ назначался офицер для постоянной связи с обеспечивающими соединениями.

Как видно, в интересах корпусов "трудились" ремонтные средства армии и фронта, что позволяло ежедневно возвращать в строй 20–25 танков и САУ (один батальон).

В начале февраля произошли перебои с доставкой смазки для двигателей. Она не заменялась по 50–60 моточасов работы дизелей, что являлось ненормальным, особенно для танков М4А2, требующих строгого режима обслуживания. Вынуждены были пойти на крайнюю меру – сливать и фильтровать масло, заливая его вторично.

Итак, в первых операциях с применением частями 5-го мехкорпуса танков "Шерман" танкотехническое обеспечение осуществлялось до некоторой степени методом поиска и проб. Был накоплен определенный опыт, что позволило в последующем успешно решать непростые задачи.

Практика боев на Правобережной Украине преподнесла "шерманистам" необычную проблему, связанную с сиденьями М4А2, обтянутыми плотным коричневым кожзаменителем. На этот материал пехота давно "положила глаз". Осматривая "иномарку", славяне нередко говорили, что из этих "обшивок" сидений вышли бы хорошие сапоги. О последних пехотинцы всегда мечтали, мотая обмотки. Так вот, стоило экипажу танка на небольшой срок оставить подбитый "Шерман" без присмотра, как сиденья оказывались обрезанными. Видел я сшитые из кожзаменителя сапоги – хороший сапожник делал из него чудо-обувь. Что поделаешь, богатством в лихую военную годину советские люди не могли похвалиться.

Планируя Яссо-Кишиневскую операцию и отводя в ней главенствующую роль 6-й танковой армии, командование 2-го Украинского фронта приняло ряд мер, в том числе по танкотехническому обеспечению ее войск, учитывая опыт двух предыдущих операций.

Армия получила на усиление один ремонтно-восстановительный батальон (146 орвб), две ремонтно-восстановительные базы (81 и 154 прб), 8-ю эвакороту и СПАЕ. Все эти силы и средства находились в подчинении фронта. Предвидя высокие темпы наступления, названные части и подразделения обеспечивались двумя заправками горючего и полутора комплектами боеприпасов. Для "Шерманов", как я уже сказал, такой возможности не имелось, и пришлось в бригадах к началу операции создавать оборотный фонд запчастей за счет машин безвозвратных потерь. Однако сразу было очевидно, что бригадных запасов ремонтных деталей явно недостаточно для выполнения запросов танкистов.

В первые два дня боевых действий фронтовые и армейские РЭГи следовали за бригадами первого эшелона, не отрываясь от них далее 15–20 км. Они производили мелкий текущий ремонт поврежденных машин и помогали экипажам в обслуживании танков.

В оперативной глубине первоначально РЭГи производили ремонт машин в местах их выхода из строя. В последующем, когда темпы наступления 6-й армии резко возросли, ремонтно-эвакуационные части армии и приданные фронтовые не успевали продвигаться за войсками и к 25–27 августа отстали от них на 90–120 км. В этой ситуации вся тяжесть по устранению поломок и обслуживанию "Шерманов" легла на бригадные и корпусные ремонтные подразделения. Они зачастую вынуждены были производить не только текущий, а иногда и средний ремонт, затрачивая на это 24–36 часов.

Надо отметить, что серьезных неполадок с моторами, коробками перемены передач, фрикционами на "иномарках" не отмечалось, а вот ходовая часть, резиновые шины опорных катков больших маршевых нагрузок и высокой температуры воздуха не выдержали.

За период с 23 по 30 августа с поля боя эвакуировано армейскими подразделениями 132 единицы техники (138 аэр-41, 88 аэр-91 танк и САУ).

К началу Яссо-Кишиневской операции (20.08.44 г.) в соединениях армии находилась 561 единица бронетехники (5 гв. тк-263, 5мк-170, в армейских частях – 128). За время наступления было выполнено средствами частей 407 текущих и 18 средних ремонтов, корпусов – 42 и 71, армии – 19 и 59 соответственно. Капитальный ремонт армейскими средствами прошло 5 единиц. Всего была отремонтирована и поставлена в строй 821 машина.

В 1944 году были сформированы более мощные эвакуационные батальоны, способные производить весь комплекс работ по быстрой эвакуации, транспортировке и погрузке танков на железнодорожные платформы для отправки на ремонтные заводы МО СССР.

Танкотехническое обеспечение в последующих операциях 6-й гвардейской танковой армии по разгрому гитлеровских войск на территории Венгрии, Чехословакии и Австрии существенного изменения не претерпело. Как правило, небольшая глубина наступления ее соединений, хорошо развитая сеть дорог в этих странах позволили успешно решать вопросы снабжения танков всем необходимым для боя, эвакуации поврежденной техники и своевременного ее ремонта.

В августе – сентябре 1945 года армия участвовала в войне против империалистической Японии. Войска и возглавляющие их командиры, различные службы тыла оказались в таких условиях, которые даже мысленно трудно себе представить.

При планировании операции в "высоких" штабах понимали, в каких сложных географических районах предстоит действовать соединениям и объединениям. На трех фронтах, развернутых на Дальнем Востоке, намечалось сосредоточить 5250 танков и САУ. И только на одном из направлений главного удара (из Монголии) 2359 бронеединиц, из которых примерно 30 процентов танков устаревших конструкций "БТ" и "Т-26".

В связи с этим на Забайкальском фронте была создана мощная группировка танкотехнических сил и средств обеспечения. К 9 августа прибыло 15 ремонтных и эвакуационных формирований. Кроме того, 7 специализированных частей входило в состав 6-й гвардейской танковой армии. В последующие дни продолжали подходить по железной дороге новые подобные части. Так, с 10 по 12 августа разгрузилось 6, а с 15 по 25 августа – еще 5 батальонов и баз.

В полосе фронта, помимо названных, дислоцировался бронетанковый ремонтный завод и отдельная полевая кислородная станция, предназначенная для снабжения войск жидким кислородом.