4 июня того же года Анненков сообщал в Омск: "Сегодня прибыл первый эшелон таранчей из Кульджи… Есть еще из Китая хорошие вести для нас. Осипов движется на присоединение к нам. Есть донесения, что еще один эшелон в пути. Может быть доставлено до трех тысяч таранчей".

11 июня Анненков доносил в Семипалатинск командиру 2-го корпуса уточненные данные по этому вопросу: "Прибыл первый эщелон таранчей из Кульджи в количестве 150 человек. Второй и третий в пути. Всего будет выслано 10 эшелонов до 1200 человек. Прошу распоряжения о формировании конного таранчинского полка".

Полковник Брянцев сформировал два неполных полка. Сообщил Сидорову, что приобрел 350 винтовок и выразил упрек агентам Сидорова, что они закупали оружие по высоким ценам, чем резко поднимают цены и тем самым наносят ущерб интересам общего дела.

Но все же, добровольцы шли неохотно и Анненков обратился к населению Илийского края с призывом:

Русско-подданным, проживающим в китайских пределах

Граждане!

Партизанская дивизия в настоящее время борется с большевистскими отрядами перед последним опорным пунктом Лепсинского района, перед Черкасским. Борьба трудная и жестокая. Противник, сознавая свою безвыходность, упорно защищается.

С Божьей помощью мы сломим упорство предателей и освободим край от их ига. Идя в Семиречье, мы надеялись, что и вы поможете и поддержите нас и не будете праздно смотреть на нашу кровавую борьбу.

Посылая своего помощника и представителя полковника Сидорова в Кульджу для формирования 1-го конного Илийского полка, я был уверен, что он скоро будет в наших рядах и с Вашей помощью сражаться против большевиков, но Увы! наши ожидания оказались напрасными.

Не забывайте, что настанет тот день, когда Вам придется жить с нами рука об руку, и мы спросим у Вас, помогли ли Вы нам в этой борьбе? Имеете ли Вы нравственное право пользоваться благами жизни в крае, если ВЫ палец о палец не ударили для того, чтобы помочь общему делу.

И так, Граждане! Идите навстречу нам, помогайте нашим бойцам, которые не жалеют жизни за Ваше благополучие! Помогите полковнику Сидорову создать полк, который явится оплотом Вашим.

У нас нет миллионов, но у нас есть чувство патриотизма и долг Родине у нас есть желание бороться с предателями.

Атаман Анненков

2 августа 1919.

Воззвание Анненкова сыграло свою роль. К Сидорову продолжали стекаться добровольцы. Со временем мелкие отряды были сведены в полки и составили бригаду численностью до 1500 человек. Это была уже мощная и активная сила, затаившаяся у восточной границы республики. Для действий на таком узком (Хоргос – Кольджат) участке фронта сил бригад было вполне достаточно.

Конечно, одними патриотическими речами и обещаниями светлого будущего заманить добровольцев в отряды Сидорова было невозможно. Это понимал и Анненков, выделявший из своих весьма скромных средств деньги и золото. Но основной ходовой монетой в Синьцзяне был опиум, который интенданты Анненкова умудрялись покупать у ферганских басмачей и привозить в Ставку.

Нужда в деньгах была огромной. Николаевские деньги обесценились и в качестве платежа не принимались. Единственным средством платежа стал опиум. Его постоянно просят командиры частей для продажи китайцам и закупки на вырученные деньги продовольствия и медикаментов. Опиум нужен для подарков и взяток китайским чиновникам, иначе с ними не решишь элементарных вопросов, опиум нужен для выплаты жалования добровольцам. Опиум постоянно просили у Сидорова его отряды для расчетов с китайцами и населением. Но опиума постоянно не хватало. Тем острее была его боль, когда он внезапно обнаружил, что опиум уворовывается его офицерами, которым тот был доверен для хранения. Проведенным расследованием хищение опиума было подтверждено. Сидоров был непримирим к недостаткам и крут к тем по чьей вине они допускались. Возмущенный, он пишет командирам своих отрядов:

4.1 (1920– В.Г.) В Кульджу.

подполковнику Петрову,

подполковнику Брянцеву.

Копия Российскому Консулу.

НР 89. 13 декабря я приказал Вам дать сведения о состоянии бригады и, между прочим, наличности ценностей. Но Вы с подполковником Петровым сообщили все, кроме данных о 4 пудах опия, который увезли лично в Кульджу для продажи. Вы в Кульдже допустили Вашим личным распоряжением тайный оборот с опием, произведенный Трояновым, и полное распыление всей вырученной суммы уже тогда, когда по этому делу велось особое разбирательство специальной комиссией. Все действия Ваши и Ваших ближайших помощников явно мошеннические. Предлагаю Вам в однодневный срок собрать обратно незаконно розданные деньги не проведенные через установленную отчетность. Если Вы не представите упомянутых денег, то ссылки Ваши на приказ Верховного Правительства, строго карающий за непринятие мер по удовлетворению жалованием, не может служить оправданием. Вам, Троянову, Закржевскому, Безверхову за явно невыгодные для казны сделки, кроме того, полная изолированность района и отсутствие притока денег, также организационная работа на фронте и непрерывные боевые операции, все это, скорее всего должно было внушить Вам самую строгую постоянность в деле и Вашим помощникам. Ожидаю, что через 24 часа деньги будут внесены Бригинту (бригадному интенданству – В.Г.) Сидоров.

Деньги были возвращены, есаул Троянов арестован и лишен орденов.

К сентябрю 1919 г. у Сидорова и Брянцева стало достаточно сил для перехода от мелких набегов на территорию Джаркентского и Пржевальского уездов к крупным по их возможностям операциям.

По некоторым данным в дальнейшем им были сформированы Отдельная Стрелковая бригада из двух полков (Текесского кавалерийского и Кольджатского или Семиреченского пластунского казачьего полка).

Театр военных действий

Военные действия между отрядами полковника Сидорова и красными силами происходили на территории восточной части Джаркентского уезда, являвшегося продолжением Илийской впадины. Здесь эта часть уезда совпадала с государственной границей России, проходящей по р. Хоргос, на севере и западе ограничивалась Джунгарским Алатау, на юге – поймой р. Или. Эта часть Илийской долины стала российской в результате ее передачи Китаем в соответствии с Ливадийским соглашением 1887 г. и Петербургским договором 1883 г. для расселения китайских подданных, бежавших в Россию после подавления китайцами восстания местного населения в 70-х гг. XIX века и сменивших китайское подданство на российское.

Джунгарский Алатау является горной системой в которую входят хребты Токсанбай, Баскантау, Беджинтау и другие. Он простирается на 300 верст от южных притоков о. Алакуля до равнины р. Или, составляя границу между Семиреченской областью России и Кульджинской провинцией Китая. Высшие точки хребтов достигают высоты 3960 м. В южной части хребта имеются перевалы и ущелья, через которые на территорию уезда выходили из Китая и возвращались обратно отряды Сидорова и через которые ему поступали от атамана Анненкова оружие и боеприпасы.

В восточной части гор находятся Джунгарские ворота – проход, который в течение многих веков использовался для вторжения в Среднюю Азию орд кочевников. Через них же шли на запад и монголо-татары Чингисхана. Ветры, дующие через Джунгарские ворота, входят в число самых мощных ветров на территории России.

Как любой другой горный район, Джунгарский Алатау изобилует широко разветвлённой речной сетью – Лепсы, Тентек, Аксу, Каратал и многочисленными озёрами. Исторически сложившееся название этого района – Семиречье. Это была административно-территориальная единица, соответствовавшая губернии, располагавшаяся на землях Семиреченского казачьего войска. Название происходит от семи рек, находящихся на территории Семиречья: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепса, Баскан, Сарканд. Семиреченская область образована в 1867 г. и входила в состав Туркестанского генерал-губернаторства (в 1882–1899 – Степного генерал-губернаторства). Делилась на уезды: Верненский, Капальский, Лепсинский, Пишпекский, Пржевальский и Джаркентский. Центр – город Верный. 13 октября 1922 года Семиреченская область переименована в Джетысуйскую (казах. – жети – семь, су – река, вода).

Административный центр Джаркентского уезда – г. Джаркент. Его население по переписи 1897 г. составляло 16.372 человек, из них мужского пола – 9.458. Улицы в городе широкие, дома одноэтажные, саманно-глинобитные. Промышленных и ремесленных заведений 33 с 56 рабочими и годовым доходом 25.750 руб. В городе всегда дислоцировался крупный военный гарнизон. В рассматриваемый период городе стоял 27 пехотный полк и несколько красногвардейских, слабо вооруженных, отрядов.

Вокруг города располагались многочисленные крупные и мелкие населенные пункты – Хоргос, Верхний и Нижний Пенджимы, Чаган, Алтыуй и др., а также казачьи станицы Баскунчи, Голубевская (Борохудзир). Из Джаркента на Хоргос и Баскунчи вел грунтовый тракт.

Растительность очаговая: саксаул, кустарники, полынь, терскен, осока, тростник. Климат – резко континентальный. Зима сравнительно мягкая, лето жаркое, сухое.

Почва в уезде лессовая, местами чернозем. Прилегающая к р. Или местность равнинная, по мере приближения к Джунгарскому Алатау холмиста. Сцементировавшаяся каменистая почва позволяет передвигаться без дорог в любом направлении и в любую погоду. Земель годных для обработки, было сравнительно мало. Хлебопашеством, огородничеством и садоводством занимались казаки, русские переселенцы, уйгуры и дунгане. Основное занятие казахского местного населения – кочевое животноводство.

От станицы Хоргосской и селений Педжим до р. Или тянется полоса песков шириной до 3–5 километров. Пески проходимы, имели набитые тропы и являлись хорошим укрытием. Главная река в уезде – Или (Глинянная), самая крупная в Семиречье, берущая начало в Китае и впадающая в озеро Балхаш. Берега невысокие, местами заболоченные, по ним – заросли камыша, ивняка, барбариса, эффективно использовавшимися отрядами Сидорова для засад и укрытий. Река в то время была судоходной, но паромных переправ в районе боевых действий отрядов полковника Сидорова не имела и являлась серьезным препятствием при ее форсировании. Поэтому его отряды переплавлялись через Или по кульджинскому мосту и вторгались в Россию по сухопутью. Что касается притоков реки, то они большую часть года были мелководными и представляли препятствие только весной и в случае сильных дождей. Основные из них – реки Усек, Барахудзир, Чаган, Хоргос и несколько других, более мелких.

Левобережная часть уезда представляет каменистое плато, постепенно поднимающееся к горам Заилийского Алатау. В глубину Заилийского Алатау, через Кетменьский перевал проходила каменистая дорога, которая вела к селам Охотничье (Нарынкол), Текес, Кегень и далее через перевал Санташ – в Пржевальский уезд.

Между левым берегом р. Или и Заилийским Алатау располагались пристань Дубунь и крупные селения – Чунджа, Кольджат, Подгорное, Большое Очинахо и другие.

Заилийская часть уезда являлась театром военных действий отрядов генерала Карцева и полковника Брянцева, действия которых в данной работе рассматриваются только в связи с действиями отрядов полковника Сидорова.

Выводы

Не обученные в боевом отношении подразделения регулярной армии и красногвардейских отрядов, их малочисленность, слабое вооружение и снабжение, отсутствие боевого опыта, нередко элементарной военной подготовки командного состава не позволяли красным силам вести эффективную борьбу с отрядами Сидорова.

Совершенно открытая приграничная местность как со стороны китайской пограничной провинции Синьцзян, так и со стороны Джаркентского уезда, была доступна для перехода на российскую территорию и для возвращения обратно в любое время года, суток, при любой погоде и практически в любом месте. Этому способствовала и слабая охрана границы обоими сопредельными государствами.

Слабая охрана границы и свободное передвижение через нее местных жителей обоих государств давали возможность боевикам переходить границу не вызывая подозрений и внезапно вступать в бои с малочисленной охраной и слабыми красными силами или нападать на избранный объект.

Боевые действия

Активные боевые действия отрядов Сидорова и Брянцева начались в июле – сентябре 1919 года. Белые отряды прорывались в красное приграничье, вступали в бои с мелкими подразделениями Красной армии и красногвардейцев, расстреливали и пленяли сельских активистов, угоняли скот, уничтожали посевы и, имея недосягаемый для красных тыл, оставив после себя разруху и панику, возвращались за границу. Их действия оттягивали на себя красные силы Северного Семиреченского фронта и активизировали действия антисоветских элементов в уезде, сея панику среди местного населения, нанося экономический и политический вред.

Время активизации действий в Джаркентско-Пржевальском районе было выбрано не случайно. Это был самый критический период для Северного Семиреченского фронта. Анненков едва отбивался от наседавших красных отрядов и частей и активизация Сидорова и Брянцева заставила красное командование снять с фронта только что присланные в Семиречье Реввоенсоветом Туркестанского фронта 1-й кавалерийский полк и мусульманский батальон и направить их в Джаркентско-Пржевальский район.

Отличительными чертами условий, в которых приходилось действовать отрядам Сидорова-Брянцева, в этом районе были отсутствие какой-либо определенной линии фронта и чрезвычайная слабость и даже вовсе отсутствие охраны государственной граница, как со стороны советских Джаркента и Пржевальска, так и со стороны Китая. Оба эти фактора позволяли этим отрядам беспрепятственно вторгаться на территории. Джаркентского и Пржевальского уездов на любом направлении и проникать к любому объекту.

Важнейшим благоприятным фактором для отрядов Сидорова-Брянцева явилось нахождение центров их формирования и источников снабжения за линией границы и возможность отхода за кордон при возникновении неблагоприятной для них обстановки.

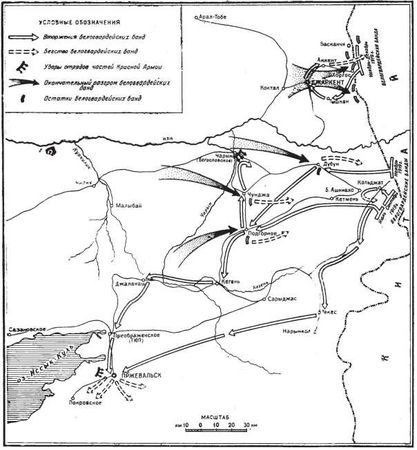

Карта боевых действий в Джаркентско-Пржевальском районе Семиреченской области

Несомненным преимуществом казачьих отрядов были их высокая подвижность и маневренность, обеспечивающие быстрый подход к объекту, налет и отход за границу и внезапное появление там, где их не ждали.

Джаркентские власти пытались противостоять отрядам Сидорова и Брянцева своими наспех сколоченными и слабо обученными отрядами. Но этого было недостаточно и часто эти отряды терпели поражение.

Эти успехи обрадовали Анненкова и он, поддавшись победным реляциям Сидорова и Брянцева, от имени своих партизан, обратился к красногвардейцам и населению с восторженным обращением:

Ура! Ура! Ура!

Да здравствует Южный фронт!

Да здравствует Джаркентский Южный отряд!

Нами получена телеграмма из Кульджи. Восставшими казаками, таранчи, киргизами и крестьянами Джаркентского района свергнута Советская власть в Джаркентском уезде. Отряд около 500 красноармейцев при одном орудии и 5 пулеметах под командой "товарища" Журавлева был окружен и разбит совершенно. Командующий "товарищ" Журавлев взят в плен.

Взяты орудия и все пулеметы. Джаркентские жители встретили освободителей с хлебом-солью.

Вот какую телеграмму мы получили и вот почему вам не могут послать помощи из Верного. 7 октября утром из Абакумовска вышел отряд при двух пушках и начал наступать на Сарканд. В это же время из Антоновки подошел конный отряд около тысячи человек с орудиями и подводами и присоединился к наступающим красным. Саркандский гарнизон, выйдя из деревни, вступил в бой и разбил красных, захватил много пленных и разогнал красных, бежавших в Абакумовск.

Так вот, товарищи, как обстоят дела на фронте у нас под Саркандом и в области. Вот какие успехи у ваших комиссаров. Что было у нас под Черкасским, вам не нужно писать: вы и сами хорошо знаете.

А знаете, что нам писал в октябре "товарищ" Тузов? Он писал, что у них есть сахар, соль, белые сухари. Вот, видите: у них, у главарей, все есть, а вам приходится есть пшеничку, да и то полфунта. Вот оно, житье!

Ничего! Скоро сами увидите, кто прав и кто не прав, да будет поздно. Мы спросим у вас потом, а почему вы не слушали нас и не переходили к нам, почему вы с оружием в руках сидели в окопах? Что вы скажете нам?

Не подумайте говорить, что вас заставили. Мы не поверим, потому, что, кто хотел, тот перешел и теперь живут у нас на свободе. На помощь не надейтесь, мы не пропустим ее обратно, а все теперь не пропустим в область. Хотя ваши главари и хотят сформировать новую конницу для противодействия нам.