* * *

Осенью после прибытия в Новгород Святослав женился - по всей вероятности, вторично. На этом браке следует остановиться подробнее, поскольку речь идет о родителях героя нашей книги. В Новгородской первой летописи сказано: "В то же лето (1136. - С. А.) оженился Святослав Ольгович в Новгороде, и венчался своими попами у святого Николы. А Нифонт его не венчал, ни попов на свадьбу, ни чернецов не дал, говоря: "не положено ее тебе брать"". Больше об этой коллизии мы ничего не знаем из древних источников.

Татищев, со ссылкой на Ростовскую летопись, называет жену Святослава Петриловной и дает объяснение запрету, наложенному Нифонтом на бракосочетание: якобы муж невесты незадолго до того погиб в бою с воинами князя и потому женитьба последнего на ней представилась архиерею греховной. Это еще одно из столь частых у историографа разъяснений темных мест известных летописей со ссылкой на памятник неизвестный. Однако в данном случае, в отличие от многих других, ссылка на конкретный источник все-таки имеется. Потому мы можем попытаться оценить степень достоверности самого предполагаемого источника, не подозревая историка в мистификации.

Ростовская летопись - наиболее загадочный среди источников, используемых Татищевым, поскольку тот никак не характеризует ее специально. Найдена она была, очевидно, в Ростове, но ее известия, в том числе и интересующее нас, указывают скорее на ее новгородское происхождение. Среди таких новгородских известий - легенда о палице Перуна, которую поверженный при крещении Новгорода идол будто бы швырнул на мост через Волхов, предрекая вечевые побоища на нем. Легенда эта впервые появляется в известных летописях в начале XV века, а записана едва ли раньше XIV столетия. Далее, "ростовский" летописец не только знает о крещении Руси при константинопольском патриархе Фотии, но и правильно датирует это событие IX столетием. Между тем до XVI века летописцы ошибочно называли Фотия современником святого Владимира. Таким образом, речь идет об очень позднем сочинении, вероятнее всего XVI или XVII столетия, когда пробелы прежних летописей уже стали заполняться домыслами и реконструкциями. Даже если история Петриловны не домыслена самим Татищевым, нет особых оснований доверять ей. Легенду мог сочинить и более ранний автор из логичного стремления оправдать суровость почитаемого святителя.

Впрочем, поведение Нифонта может иметь иное, не менее благочестивое объяснение. Князь вполне мог еще не быть вдовцом. О том, что Святослав был женат дважды, можно сделать вывод на основании не только известия 1107 года о женитьбе сына Олега на Аеповне, но и данных Любечского синодика. Здесь друг за другом поминаются два "великих черниговских" князя Святослава: один - с крестильным именем Николай, другой - с монашеским именем Гавриил, оба со своими княгинями - соответственно Анной и Екатериной. Ни один из них не может быть отождествлен ни со Святославом Ярославичем, ни с будущим князем Святославом Всеволодовичем - те фигурируют в других местах синодика. Но в Чернигове княжили только три Святослава, и вторым был Святослав-Николай Ольгович. Кто же такой Святослав-Гавриил? Предлагалось именно его и отождествить с Ольговичем, а Святослава-Николая объявить Николой "Святошей" Давыдовичем, печерским преподобным (известно, что он и в монашестве носил прежнее имя). Но "Святоша" никогда не княжил в Чернигове, а ушел в монастырь при жизни отца. Скорее всего - и этот вывод кажется наиболее логичным - обе записи в синодике относятся к одному и тому же князю Святославу Ольговичу Кого-то из переписчиков или даже первых составителей помянника смутил факт поминовения князя с двумя княгинями, и Святослав "разделился надвое". При этом "первый" Святослав получил только крестильное имя, а "второй" - только принятое при смерти монашеское.

Придя к такому выводу, мы узнаём имена обеих супруг Святослава Ольговича. Первая - видимо, действительно дочь половецкого хана Аепы - в крещении стала Анной. Вторая, новгородка, мать Игоря Святославича, звалась Екатериной. Если Святослав взял за себя Екатерину еще при жизни Анны, то это объяснило бы и запрет на брак со стороны архиепископа, и - отчасти - сохранение имен обеих княгинь в княжеском помяннике. Во всяком случае, Анна не прожила дольше мужа, а при кончине его присутствовала Екатерина, которая и поминается с усопшим в его "иноческой" ипостаси. О происхождении второй супруги Святослава мы можем строить лишь догадки. Скорее всего, она и вправду происходила из новгородского боярства.

Остается добавить, что некоторым романтически настроенным историкам и публицистам хотелось бы видеть героя "Слова о полку Игореве" сыном половчанки. Однако это совершенно невозможно. Во-первых, к моменту рождения Игоря Аеповне (если она вообще была еще жива) было не менее пятидесяти лет. Во-вторых, и это более существенно, нет ни малейших оснований полагать, будто Святослав Ольгович из-за недовольства епископа либо по иным причинам вернулся к первой жене. Собственно, недостаточно оснований и для утверждения, что к моменту новгородского брака князь не овдовел, хотя это, как мы видели, можно предполагать. Итак, Игорь Святославич был половцем не на три четверти, а всего на одну - по своей бабке Осолуковне…

Но вернемся в 1136 год. Княжение Святославу Ольговичу досталось крайне беспокойное, и конфликт с епископом был очень некстати. Мятежный город продолжал бурлить смутой. Боярские кланы, поддерживавшие старого и нового князей, продолжали борьбу за власть над Новгородом. В начале сентября при неизвестных обстоятельствах погиб один из видных бояр, видимо, противник Святослава: "убили Юрия Жирославича и с моста скинули". Несколько позже, уже после женитьбы, в Святослава стреляли из лука "милостники" Всеволода Мстиславича, но он остался жив.

Седьмого марта 1137 года к Всеволоду Мстиславичу, который после изгнания отправился к своему дяде, великому князю, и получил от него Вышгород, бежало из Новгорода несколько бояр во главе с самим посадником Константином. Посадничество передали Якуну Мирославичу, который и позднее проявлял себя сторонником Ольговичей. Константин же и его присные стали убеждать Всеволода Мстиславича вернуться на север. Призыв этот был поддержан тайными посольствами из Пскова и самого Новгорода. Убежденный уговорами - "Пойди, княже, хотят тебя опять", - Всеволод прибыл в Псков с братом Святополком и был признан здесь князем. Но в Новгороде пока сильнее была партия Мирославичей - а значит, Ольговичей. В городе начались беспорядки, вдохновлявшиеся посадником и его сторонниками. Оставшиеся в меньшинстве противники Святослава бежали в Псков, народ разграбил дома бывшего посадника Константина и других перебежчиков. По всему городу искали, "кто Всеволоду приятель из бояр"; с каждого заподозренного брали откуп по полторы тысячи гривен и отдавали выручку купцам для военных закупок.

Тем не менее, несмотря на весь энтузиазм новгородского посада, положение Святослава и его ново-обретенного княжества было не из легких. Против Новгорода ополчилась большая часть Руси, находившаяся под властью Мономашичей, все соседи. Можно сказать, что "феодальные" владетели хотели задушить свободолюбивый "вольный город", а заодно проучить поддержавших "революцию" Ольговичей. Но даже если в каком-то смысле это и так - в конце концов, никто не двинулся карать Всеволода льговича в его черниговской вотчине, - люди того времени не мыслили подобными категориями. Новгородцы накликали на себя беду вполне закономерно, обратившись к совершенно постороннему их городу князю и разрушив полувековую связку со всё еще господствующим на Руси семейством. Следствие именно заявленного "свободолюбия" - но именно это следствие, а не учредившаяся "республика" сама по себе - сплотило против Новгорода не слишком дружных Мономашичей.

Для Святослава Ольговича, оказавшегося в кольце врагов, ссориться с епископом было теперь уже непозволительной роскошью. Примирение состоялось в разгар усобицы, весной или летом 1137 года. Святослав и Нифонт совместно утвердили новые налоговые привилегии новгородской епископии: за ней закреплялась десятина от судебных штрафов с владений Новгорода в Заволочье и Обонежье, ранее целиком шедших в княжескую казнуСятослав дарением искупал свой (в точности неизвестный нам) грех, а кроме того, закреплял новую роль епископии как высшей властной инстанции Новгородской республики. После этого "любовь" между Святославом и Нифонтом сохранялась до конца дней последнего.

Святослав не только "совокупил всю землю Новгородскую", но и обратился за помощью к братьям. Явился Глеб Ольгович, князь Курский, со своей дружиной и половцами. Двое Ольговичей двинулись с большой ратью на Псков против двух Мстиславичей. Псковичи, однако, наотрез отказались прогонять только что обретенного князя и приготовились к обороне. Святослав Ольгович, может быть, и продолжил бы войну, но после совещания с новгородской знатью решил "не проливать кровь братии". Войско вернулось в Новгород. А вскоре стало известно о кончине Всеволода Мстиславича - он умер в Пскове 11 февраля 1138 года. Ситуация, однако, от этого мало изменилась. В Пскове по воле горожан сел Святополк Мстиславич. Новгород по-прежнему оставался в окружении врагов: в Смоленске сидел Ростислав Мстиславич, в Суздале - Юрий Владимирович, на этот раз поддержавший племянников. В союз с Мономашичами вступил Полоцк. Чернигов же был отделен от Новгорода вражескими землями. Между тем наступила зима, а город всегда зависел от хлебных поставок с юга. Дороговизна зерна сразу заставила новгородцев пожалеть об обращении к Ольговичам.

Семнадцатого апреля 1138 года Святослава Ольговича выгнали из Новгорода, а его жену и бояр новгородцы взяли в заложники. Княгиню отправили в монастырь Святой Варвары. Сам Святослав тоже не избежал пленения. Его схватили, когда он проезжал Смоленск, и заточили в одном из местных монастырей.

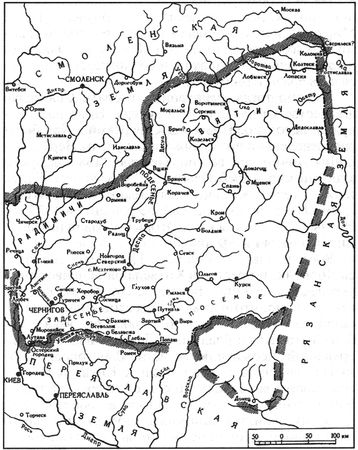

ЧЕРНИГОВО-СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО

(по А. К. Зайцеву)

К этому времени на юге уже вновь разгорелась большая усобица. Всеволод Ольгович сразу после изгнания брата опять призвал половцев и обрушился с ними на Переяславское княжество. Андрей Владимирович, не получив помощи от рополка, вступил с Ольговичами в переговоры и готов был сдать город. Когда стало известно о пленении Святослава, Ольговичи привели из степи новых союзников и атаковали уже киевские земли. Когда враг угрожал столице, Ярополк, наконец, собрал все силы Мономашичей и их союзников, включая кочевников-берендеев. С этой огромной по тем временам армией, насчитывавшей многие десятки тысяч воинов, великий князь двинулся на Чернигов. Под давлением горожан, заподозривших, что Всеволод собирается бежать к половцам и бросить их, он смирился и стал искать мира. Ярополк, не особенно желавший войны, легко согласился и вернулся в Киев. Мир скрепили крестоцелованием и богатыми дарами с обеих сторон. После этого Святослав Ольгович и другие пленники получили возможность вернуться с севера в Чернигов.

Именно тогда, вернувшись к брату, Святослав в качестве компенсации за потерю Новгорода получил, вероятно, Новгород-Северский. Как были распределены в это время другие уделы Черниговщины, точно неизвестно. Осенью 1138 года умер курский князь Глеб Ольгович, после чего Курск также отошел к Святославу (единственный сын Глеба, Изяслав, скончался еще раньше, в 1133-м). Неизвестно, где княжили Игорь Ольгович и Владимир и Изяслав Давыдовичи.

Восемнадцатого февраля 1139 года скончался Ярополк, и престол в Киеве вполне правомочно унаследовал его брат Вячеслав. Но Всеволод Ольгович решил, что настал его звездный час, - и не ошибся. Узнав о смерти Ярополка, он, взяв с собой Святослава и Владимира Давыдовича, с "малой дружиной" неожиданно захватил Вышгород. 4 марта Ольговичи уже подступили к Киеву и начали жечь дворы за крепостной стеной. Всеволод потребовал от Вячеслава "идти из города добром". Судя по всему, черниговский князь хорошо знал своего противника - тот немедленно выслал для переговоров митрополита и согласился оставить Киев при условии, что Всеволод прекратит разор и вернется на день в Вышгород. 5 марта Вячеслав отправился к себе в Туров, а Всеволод без всякого сопротивления занял столицу Руси. Ранее он обещал Чернигов своему брату Игорю, не участвовавшему в походе. Однако когда тот явился за обещанным пожалованием в Киев, выяснилось, что свой прежний стол Всеволод передает Владимиру Давыдовичу в благодарность за помощь. "Поссорил братьев и с тем отпустил их", - лаконично замечает летописец.

Приход Всеволода Ольговича к власти в Киеве был поворотным пунктом в истории Руси: впервые киевский престол был захвачен беззаконно, без всякой "отчины" и с весьма сомнительной "дединой". Это событие стало и поворотным пунктом в истории черниговского княжеского дома. Вся последующая политика Ольговичей, все их амбиции и притязания, их роль в общерусских делах имели в своем основании тот факт, что Всеволоду в 1139 году удалось вырвать себе Киев. Кстати, именно получивший тогда стол в Чернигове Владимир Давыдович первым стал именовать себя "великим князем". Всеволод, несомненно, вполне осознавал значимость собственного вокняжения и вывод делал простой: чтобы закрепить Киев за собой и своим родом, надо не откладывать борьбу с врагами. Всеволод мечтал о роли, сопоставимой с ролью прежних великих князей. Он стремился объединить под своей рукой всю Русь. Однако на это ни сил, ни способностей нового великого князя уже не хватало. Своенравный, властолюбивый, склонный решать любые проблемы силой, Всеволод не мог вполне опереться ни на кого из родни, кроме сыновей. Шурины Мстиславичи, родные братья Ольговичи и двоюродные Давыдовичи были равно нужны ему, чтобы сдерживать друг друга.

Но пока надо было удовлетворить аппетиты обиженных братьев. Всеволод решил это сделать за счет Мстиславичей, отняв у них Владимир-Волынский и Смоленск. Для начала великий князь потребовал от Изяслава Мстиславича освободить Владимир. Но Изяслав, в свою очередь, стал готовиться к контрнаступлению, сговорившись с другими внуками и сыновьями Мономаха. Всеволод послал на Владимир и Туров черниговцев и половцев под водительством Изяслава Давыдовича. К походу на соседа присоединились было и галицкие князья. Но слухи о приближении врага напугали черниговское войско, и от реки Горыни оно повернуло восвояси. Галичане, узнав об этом, замирились с Изяславом.

Сам Всеволод между тем, призвав Святослава с курянами, пошел на Переяславль. От Андрея потребовали обменять Переяславское княжество на Курское. Но и тут Всеволод получил отказ и увидел готовность к сопротивлению. "Лучше смерть, чем курское княжение", - торжественно объявил Андрей, еще несколько лет назад ревностно сражавшийся за то, чтобы оставить Курск Мономашичам. 30 августа 1139 года под стенами Переяславля Андрей наголову разбил авангард великокняжеских войск под водительством Святослава и обратил их в бегство. Всеволод понял, что с Мономашичами придется пока что мириться. 1 сентября был заключен мир с Андреем.

На западе еще продолжалась война - Изяслав Давыдович разорил Туровское княжество, а привлеченные Всеволодом к союзу поляки угрожали Волыни. Изяслав Мстиславич и Вячеслав решили предложить великому князю мир на условиях статус-кво. Всеволод "подумал, что без них ему быть нельзя", и нехотя согласился. В конце года Всеволод и Андрей уже вместе утверждали договор о добрососедстве с половецкими ханами.

Между тем проблема княжений для братьев никуда не исчезла. Святославу Ольговичу на время повезло. Утверждение Всеволода в Киеве разом изменило непостоянные симпатии новгородцев. Когда Юрий Суздальский, чей сын на тот момент сидел в Новгороде, потребовал от горожан присоединиться к походу на Киев, те отказались. Сын Долгорукого 1 сентября 1139 года бежал из города, а новгородцы, отослав детей знати в заложники Всеволоду и принеся ему присягу, попросили в князья Святослава. Он вновь отбыл в Новгород и 25 декабря сел на своем прежнем столе. Город встретил его беспокойно - оскорбленный Юрий начал войну, захватив Торжок, а в самом Новгороде за время междукняжия начались беспорядки.

Прибыв в Новгород, Святослав принялся железной рукой наводить порядок и, надо думать, сводить счеты, благо было за что. В 1140 году он бросил в темницу возглавлявшего враждебную партию боярина Коснятина Микулича. Некоторые другие противники князя бежали в Суздаль к Юрию. Святославу помогал его главный и давний сторонник - посадник Якун Мирославич. Такая "злоба" вызвала гнев в Новгороде, против князя выступило вече. Хотя решение о его изгнании принято не было, Святослав понимал, что это дело времени, поэтому обратился к Всеволоду со словами: "Тяжело, брат, с этими людьми. Не хочу у них быть - пошли, кого тебе любо". Обеспечивая свою безопасность, Святослав вытребовал у новгородцев в заложники шестерых знатных бояр и отправил в цепях их и Коснятина в Киев к Всеволоду.

В феврале 1141 года Всеволод прислал брату весть, что отправляет в Новгород своего сына, его тезку Святослава. Когда об этом стало известно в Новгороде, горожане собрались на вече, в отместку за предшествовавшие "насилия" перебили часть сторонников князя и отправили за Святославом Всеволодовичем в Киев большое посольство из бояр во главе с епископом. Святославу Ольговичу же настоятельно предложили: "Дождись брата, потом пойдешь". Однако новгородский тысяцкий и княжеский кум предупредил: "Княже, хотят тебя захватить". Святослав после всего случившегося, конечно, имел основания бояться, а потому ночью бежал из города вместе с женой, дружинниками, а также посадником Якуном и его братом Прокопием Мирославичами. Новгородцам удалось нагнать бояр - их избили до полусмерти, раздели и сбросили с моста в Волхов. Им чудом удалось выбраться. Вечевики признали, что "Бог упас", взяли с них больше тысячи гривен и, забив в колодки, отправили в Заволочье. Святослав же благополучно добрался до Полоцка, а оттуда направился в Смоленск. Вести о бегстве Святослава и расправах над партией Ольговичей достигли Киева задолго до его прибытия. Всеволод передумал было отпускать сына, но тут прибыло посольство во главе с Нифонтом и убедило его. Однако когда Святослав Всеволодович уже отправился в Новгород и по дороге заехал в Чернигов, из Новгорода прибыло новое вечевое решение. Всеволоду заявили: "Не хотим ни сына твоего, ни брата, ни племени вашего, а только племени Владимира". Разгневанный великий князь отозвал сына. Более того, он задержал послов и находившихся в Киеве новгородских купцов. Послы уговаривали Всеволода отправить к ним кого-то из Мстиславичей, но великий князь не менял гнев на милость несколько месяцев, Мстиславичам же передал в удел Берестье со словами: "Новгорода не берите, они сидят на своей силе - где какого князя сами найдут".