"21 апреля 1972 года члены Комитета прав человека Сахаров, Чалидзе, Твердохлебов, Шафаревич и эксперт комитета Вольпин обратились в Президиум Верховного Совета СССР с мнением о восстановлении прав насильственно переселенных народностей и этнических групп: крымско-татарского народа и месхов…" – Из "Хроники текущих событий", Амстердам, Фонд имени Герцена.

– Комедию ломать, что еду к своим родственникам, я не стал. В Израиль или еще куда-нибудь – не все ли равно. "Вам нужна эта бумажка, возьмите", – сказал чиновник. "Но мне не знакомо это лицо". Когда я оказался в Европе и кое-что узнал, то стал понимать – в Израиле мне будет плохо: ни конституции я не знаю, ни языка, да и далек я от еврейского образа жизни. К тому же мне сказали, что в Штатах немедленно дадут работу. Поехал в Штаты и застрял там навсегда. А в Израиле так никогда и не был. Может быть, побываю. Втянулся в американскую жизнь, стал американским гражданином, продолжаю заниматься научной деятельностью.

Сейчас приехал к маме. И раз уж здесь в России времена гласности, идет перестройка жизни, остается пожалеть, что я не столь молод, чтобы начинать жить сначала.

– Нет ли у вас ощущения, что и вы внесли свою лепту в дело перестройки?

– Многие вносили. Конечно, во многом изначальную роль сыграла та самая демонстрация с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. В ней участвовало 80 человек. Она-то и пробила некоторую брешь. Такая деталь: никто из нас практически не читал сочинений Синявского и Даниэля и защитить их никто бы не смог, процесс защиты стал бы пустой бессодержательной болтовней. Но остро стояли юридические, судебные вопросы: людей осуждали безвинно за слова. Понятие гласности уходит к проповедям прошлых веков, а сам термин "гласность" в понимании "открытость", "публичность" заимствован из советского уголовно-процессуального кодекса. Так что мы настаивали на законности в самом широком смысле слова…

Много раз Александр Есенин-Волышн обращался в различные советские инстанции по поводу нарушений прав человека, законности в СССР. Его подпись стоит на многих петициях в ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, в ООН.

Летом 1969 года А. Вольпин написал письмо в редакцию газеты "Известия" по поводу статьи Мэлора Стуруа "Мусор, который пора вымести". Стуруа предлагал "вышвырнуть" из ООН ряд неправительственных организаций по защите прав человека. Вольпин опроверг аргументацию Стуруа, основанную на умолчаниях и передергиваниях, и предложил газете обратиться к проблеме гражданских прав, в частности к исправительно-трудовому праву. "Может быть сейчас, – писал А. Вольпин, говоря о праве заключенных на свободу переписки, – в какой-нибудь советской тюрьме сидит и подвергается беззаконным издевательствам невиновный человек, не имеющий возможности сообщить об этом вашей газете? А она скорее всех международных организаций могла бы пресечь беззаконие. Имея в виду возможность хотя бы одного такого случая, я не понимаю, как могут "Известия" пренебрегать проблемами соблюдения УПК и ИТК, предпочитая печатать поклепы Стуруа на неправительственные правовые организации".

А. Вольпин написал письмо "Ко всем мыслящим людям". Приветствуя великую новость – полет людей на Луну, автор задумался о будущем космических полетов. Готово ли человечество к тому, чтобы в космосе не прибегнуть "к вековому земному приему насильственного решения тех вопросов, которые при более высокой нравственности мы решали бы только мирными средствами"? Вольпин говорил о трагическом распространении насилия в мире, о "косности, укрепляющей порочные традиции подчинения и страха". Вывод: то время, что осталось до широкого распространения межпланетных полетов, должно быть использовано не только для научного и технического, но и для нравственного прогресса. В постскриптуме он написал: "Находясь в Москве и на свободе, чего лишены мои коллеги по свободомыслию А. Марченко, П. Григоренко, И. Габай, А. Синявский, Ю. Даниэль, Ю. Галансков, А. Гинзбург, В. Буковский, Л. Богораз-Брухман, П. Литвинов и многие другие, я считаю своим долгом провозгласить их полное право выражать восхищение небывалым достижением человеческой мысли и смелости".

А вскоре он написал письмо Генеральному прокурору СССР Р. Руденко о том, что судебные процессы по обвинению в распространении заведомо ложных (клеветнических) измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, в глазах мыслящих людей выглядят скорее как средство запугивания инакомыслящих, чем как способ борьбы с распространением антиобщественной клеветы.

В третьем выпуске текстов "Самиздата" (январь – февраль 1970) напечатана статья Вольпина "О факультативном протоколе к Пакту о гражданских и политических правах", в котором обсуждается право петиций и критикуется позиция СССР, не признающего права частных лиц жаловаться на государство.

22 мая 1970 года А. Вольпин вместе с Буковским, Якиром, Вишневской и другими обратился к правительству Советского Союза и в ООН с призывом об освобождении Андрея Амальрика, арестованного за сочинение "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?".

4 июня 1970 года группа научных сотрудников АН СССР обратилась к ученым, научным и творческим работникам всего мира с призывом организовать широкий и всесторонний бойкот научным, техническим и культурным связям с официальными властями и учреждениями СССР, приостановить сотрудничество и отказаться от всех культурных контактов, пока Жорес Медведев, ученый-биолог с мировым именем, не будет освобожден и перед ним не извинятся за совершенное насилие. Письмо-протест министру здравоохранения СССР, министру внутренних дел СССР и Генеральному прокурору СССР организовал и подписал Александр Вольпин. Рядом стояли имена А. Сахарова, И. Тамма, М. Леонтовича, В. Чалидзе.

– История правозащитного движения в Москве, в России, на Украине начинается, наверное, с той демонстрации 5 декабря 1965 года. Тогда мы требовали гласности. И ее дали спустя много-много лет. И это победа. Пускай она пришла так поздно.

– Вы довольны своей работой, тем, как развивалась ваша научная карьера?

– Преподавал в SUNY (Стейт юниверсити, Нью-Йорк, Буффало), затем в Бостоне в университете. Был на "грантах" – это такая форма поддержки ученых. Все время что-то переводил для заработка, получал премии, всякие пособия. Теперь мне необходимо заканчивать свой давний труд. И мне нужен покой. Предложите любую регулярную работу – откажусь, пока труд не будет закончен. Я работал над ним много лет, и мне надо поставить точку. Скоро мне предстоит выход на пенсию, которая даст возможность вообще плевать на все, что делается вокруг, и делать свое дело. Дело должно быть завершено.

– Приходилось ли вам сталкиваться в американской среде со славой вашего отца, Сергея Есенина? Знают ли в Америке, что был такой великий поэт в России?

– Естественно, он очень известен и там. Разумеется, менее чем в Советском Союзе, но более чем можно было бы ожидать. А вообще-то, если уж говорить о русской поэзии по именам, то в Америке ее знают слабо. Был смешной случай. Захожу в один дом. Никто ни слова по-русски не знает, хозяева – эмигранты-евреи из Персии. Живут хорошо, много книг. Вдруг слышу: "Пушкин! Пушкин!" Прибегает большой черный пес. Он и был Пушкиным. Больше ничего о Пушкине они не знают. Так что есть над чем посмеяться. И этот псиный акцент – на всех их сведениях о нашей литературе густо чувствуется.

– Не приходилось ли вам встречаться с людьми, которые помнили вашего отца по его приезду в Америку?

– Мне только сообщили, что он был проездом в Бостоне в 1923 году, что он останавливался на Бикон-Хилл, в центральной части Бостона, холмистый такой район. Где-то там была гостиница, а может, и сейчас есть, я точно не знаю. Пробыл всего несколько дней – подумаешь, событие… Мало ли я по городам ездил и мне было бы смешно, если бы кто-то вспоминал мою жизнь через десятилетия. Эта гостиница или та? В чужом городе… проездом. Эка невидаль, событие… Конечно, есть собиратели брюк, мебельных ручек и всего другого, но к этой категории людей я не отношусь.

– Удивительно, что за свою короткую жизнь ваш отец успел побывать и в США.

– Да, побывал. Он писал, что это страна нефти – сплошной Баку. Но тут я с ним не согласен. Америка, Соединенные Штаты – это далеко не сплошной Баку. Города нормальные, в них можно жить по-человечески – зеленые, цветные. Конечно, не среди небоскребов. А в основном в Штатах двух-трехэтажные домики, довольно аккуратные, какой же тут Баку?

– Я знаю, вы пишете стихи. Они публиковались?

– В 1961 году в Америке вышла книга "Весенний лист". В ней всего 30 стихотворений: половина из того, что я написал. А вообще-то я не люблю говорить о своих стихах.

Но если я проживу столько, сколько моя мама, ну пусть меньше, то постараюсь вернуться к ним на склоне лет.

Александр Сергеевич посмотрел на маму, которая сидела здесь же в комнате и молча слушала наш разговор.

– Это хорошо, – вмешалась Надежда Давыдовна, – что мой сын считает себя молодым. Это значит, что и я молодая. А родился мой сын в мае 1924 года. Сперва мы жили на Знаменской, а потом на 13-й линии Васильевского острова. Когда ему было восемь лет, мы переехали в Москву.

Надежда Давыдовна задумалась, будто решая: говорить или не говорить, но все-таки заговорила на больную для нее тему.

– С Есениным я рассорилась из-за того, что он не хотел ребенка. И чтобы он не вмешивался в это дело, я уехала в Ленинград. Он очень хотел, чтобы я освободилась от беременности. Сознался, что у него не двое, а трое детей, и что дети его широким кругам не известны. А я в этом вопросе была решительна: я хотела ребенка. Помню Ленинград той поры: полупустой город, многие люди уехали за рубеж, в квартирах самые большие комнаты превращались в кухни, чтобы не оплачивать. Жизнь была нелегкая. Так и жила с сыном…

– А кто предложил назвать сына Александром?

– В еврейских семьях принято называть не по живущим родственникам, а по покойным. Незадолго до рождения Саши умер мой любимый дядя, младший брат отца. И чтобы доставить удовольствие отцу, я назвала сына Александром. Так что он оказался Александром Сергеевичем, но не Пушкиным, а Есениным, но и не Сергеем.

– Александр Сергеевич, общаетесь ли вы с литераторами в Америке?

– Практически нет. Иногда, правда, меня зовут на какое-нибудь литературное мероприятие. Прихожу, разговариваю, если что знаю. Но литература довольно далека от предмета моих занятий, и уж совсем не идет мне, когда меня связывают хоть в какой-то степени с имажинизмом. Тут уж, прошу прощения… Чтобы не испортить светлое дело имажинизма, я лучше побуду от него в стороне.

Надежда Давыдовна:

– Считаю, что есенинский "Пугачев" – надгробный памятник имажинизму. Там каждая строчка с образом, каждая. Это был его взлет.

А. С. Есенин-Вольпин:

– Это был максимум, после чего Есенин отходит от позиции имажинизма.

Надежда Давыдовна:

– Как поэт он навсегда остался с тем, с чего начинал.

Встреча с сыном Сергея Есенина для меня была волнующей. Легендарный человек Александр Есенин-Вольпин, гениальный математик, мужественный правозащитник, талантливый поэт. Его мать, мать сына Сергея Есенина – переводчица, поэтесса, член Союза писателей СССР с 1934 года.

Конечно же, мне хотелось, чтобы Александр Сергеевич прочитал свои новые стихи, но попросить об этом я не решился. Из нашей беседы мне стало ясно, что он на это не пойдет. Что собственное стихотворчество для него – дело прошлое.

Да, Америка приютила изгнанного из родной страны Александра Есенина. Но раз в десять лет он приезжает на могилу отца на Ваганьковское кладбище.

1989

Из стихов А. Есенина-Вольпина:

Лежит неубранный солдат

В канаве у дороги,

Как деревянные торчат

Его босые ноги.

Лежит, как вымокшая жердь,

Он в луже лиловатой…

…Во что вы превратили смерть,

Жестокие солдаты!

…Стремглав за тридевять земель

Толпой несутся кони;

Но и за тридцать верст отсель

Коней мутит от вони,

Гниет под мертвыми земля,

Сырые камни алы,

И всех не сложат в штабеля -

Иных съедят шакалы…

…Я вспомнил светлый детский страх.

В тиши лампады меркли.

Лежала девочка в цветах

Среди высокой церкви…

И все стояли у крыльца

И ждали отпеванья, -

А я смотрел, как у лица

Менялись очертанья,

Как будто сердце умерло,

А ткань еще боролась…

И терпеливо и тепло

Запел протяжный голос,

И тихо в ней светила смерть,

Как темный блеск агата…

…В гнилой воде лежит как жердь

Разутый труп солдата…20.01.1945

Горевал я на чужбине,

Вот опять она, Москва -

Только нет во мне, скотине,

Даже тени торжества.

Горечь прежняя забыта -

И, была бы воля мне,

С торжеством космополита

Я бы жил в чужой стране.17.10.1944

Весенний лист, подарок непогоды,

Влетел, кружась, в тюремное окно…

Не я ли говорил, что для природы

Жить больше дня не стоит все равно?..

Не я ли объявлял мое желанье

Любить и жить – лишь рвеньем к новизне?

Не говорил ли, что хочу страданья,

И что весны, весны не надо мне?

…Был василек – и он попал мне в руки,

Его поднес я к носу – он не пах,

Но искривился и застыл от муки,

Как девочка, убитая в кустах…

– Его теперь мне жаль! Его волненье

И стыд – не те ли, что владеют мной,

И здесь, в тюрьме, я понял умиленье

Перед природой бедной и простой!

…Но я схитрю – и буду я на воле

Рвать и топтать счастливые цветы!

И хохотать над тем, что, кроме боли,

Я никакой не знаю красоты…22.08.1950

Глава 9. У Курта Воннегута в Саутхемптоне под Нью-Йорком

"Не хочу возбуждать злые чувства…"

Мы сидели в саду дома моих друзей, дома, которому было, наверное, столько же лет, сколько самим Соединенным Штатам Америки. Он принадлежал когда-то, легко ли вымолвить, праправнучке российского декабриста и друга Пушкина Ивана Ивановича Пущина, судьбой занесенной далеко от родной земли. Был он крыт деревянной кровлей; с множеством комнат, лесенок, чердаков, со скрипучими половицами, старинными энциклопедиями на русском и английском языках, с кружащими голову пряными запахами на кухне, с верандой, фигурными, созданными человеком, кустарниками в виде гигантских живых шаров. Мы сидели в саду недалеко от океана, и шум прибоя доносился до нас, но не заглушал разговор, потому что заглушать он мог только во время шторма.

Бывает в этой местности, вода достигает построек, но это случается редко, а когда все же нагрянет, не страшит людей. Люди продолжают жить здесь, потому что во всем остальном, наверное, Саутхемптон – место обители нью-йоркской богемы (вспомним наши подмосковные Переделкино или Барвиху) – можно назвать одним из райских уголков на земле.

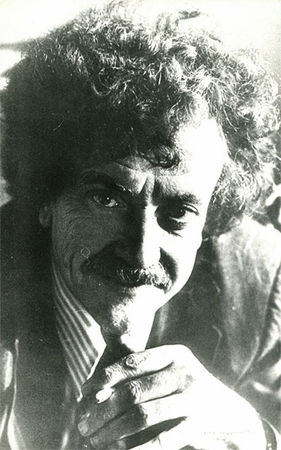

Курт Воннегут

Этот дом был продан бабушкой жены Курта Воннегута, и хотя им давно уже владеют другие люди, он почти родной ему. Место для беседы мы выбрали под акацией, в тени, за столом. Было много молодых и немолодых людей, которые помогали мне переводить разговор, и среди них особенно выделялись голоса Михаила Хлебникова и Сергея Осоргина. Они на лету подхватывали каждое слово самого, пожалуй, знаменитого американского писателя наших дней. Его дом здесь же, в Саутхемптоне, в полукилометре от путинского. Курт пришел утром и был в хорошем настроении. Мы смеялись, ели арбуз, пили вино, фотографировались, и между всем этим мой маленький магнитофон крутился и крутился…

– Я живу здесь четыре месяца в году. Остальное время – в Нью-Йорке. Моя жена – знаменитый фотограф и пишет книжки для детей, ей нужно быть в Нью-Йорке, а то бы я жил здесь круглый год. Ее мать выросла в этом доме, ее бабушка похоронена здесь на кладбище, и когда мы проезжаем на велосипеде мимо него, мы ей машем: "Здравствуй, бабушка, спи спокойно".

– Простите, Курт, я хочу задать вам такой вопрос: сколько лет вы собираетесь прожить на этом свете? Вы считаете, что уже успели сделать в литературе все, что могли?

– А сколько лет было Льву Толстому, когда он умер?

– Кажется, 82… А что?

– Нужно работать, чтобы понять и почувствовать, есть ли в тебе еще силы, нужен ли ты жизни. Сегодня я встал в пять часов утра и работал: слова все еще текут, слова все еще приходят ко мне…

– А как будет продолжаться рабочий день? Что будет дальше? Ведь я его прервал.

– Говорят, что наиболее результативно ум человека работает только четыре часа в день. И это меня очень волнует, надо посоветоваться с врачом. А пока я умный только с пяти до девяти.

(Мы все хохочем).

– Как вы считаете, вы могли бы работать более интенсивно? Могли бы сделать в литературе больше?

– Я написал столько, сколько мог. Вчера, к примеру, я написал страницу с половиной. У меня гостил знакомый, и я ему сообщил, что написал полторы страницы. Он был поражен. Говорят, что Бальзак, который считается самым плодовитым писателем, писал три страницы в день.

Недавно я читал лекцию для интересующихся литературой людей в штате Айдахо, недалеко от того места, где Хемингуэй покончил с собой. Я вполне уверен, что он чувствовал, что его талант уходит, энергия кончается. И он решил, что нет смысла продолжать жизнь. У меня все еще есть смысл.

Воннегут – не из ручных звезд. Не так-то просто было журналисту или какому-то любителю автографов поймать его в свои сети. Он считал, что фраза, произносимая писателем вслух, редко выражает именно то, что он хотел сказать, если она сначала не изложена на бумаге. Писатели – ораторы никудышные, и в этом повинно их ремесло, которое вынуждает их целые годы, если понадобится, проводить за письменным столом, тщательно взвешивая каждую новую мысль и обдумывая, как ее лучше выразить. Интервьюеры норовят ускорить этот процесс. Они, так сказать, "трепанируют" писателей, пытаясь выудить из их мозга неизрасходованные идеи, которые могут и не появиться на свет божий. "И я говорю всякому, – заявил Курт Воннегут в "Интервью, взятом у самого себя", – кто еще надеется покопаться в моей черепной коробке, что извлечь что-либо из мозга писателя можно, лишь оставив его наедине с самим собой до тех пор, пока он не будет готов, черт возьми, изложить все на бумаге".