– Да все время его пьяным и видел. У него был какой-то мимолетный брак с одной дамой, и мне приходилось сближать парочку на почве его постоянной нетрезвости, аннулировать напряжение. Но Александр Александрович был хорошим человеком, мягким и добрым.

– К сожалению, я не встречался с великой Раневской, говорят, была матершинница, любила крепкие выражения…

– Раневская была большой моей подругой. А знаете, как мы познакомились? Началось с того, что я написал музыку для своего первого фильма "Остров сокровищ". С режиссером Вайнштоком сидели в ресторане гостиницы "Европейская" в Ленинграде. А через пару столиков от нас восседал Сергей Михайлович Эйзенштейн, с которым мы были знакомы, а с ним – какая-то дама среднего возраста. Я помахал Эйзенштейну и вдруг смотрю, эта дама пальцем на меня показывает, и они оба смеются… Прошло много лет. Мы с Раневской познакомились и подружились на съемках фильма "Александр Пархоменко", где она прелестно изображала разбитную тапершу в кабаке. Выпили с ней на брудершафт, и я спросил: "Слушай, Фаина, помнишь ли такой эпизод, когда ты сидела с Эйзенштейном и пальцем показывала в мою сторону. Что бы это значило?" Фаина, не моргнув глазом, отвечает: "Когда Эйзенштейн меня спросил, что я хочу на сладкое, я показала на тебя, вот того мальчика хочу, – сказала я ему". (Хохочем.)

– Раневская слыла завзятым острословом, вам за шуткой в карман тоже не надо лезть. А кто из вас одерживал верх?

– Ну, тут судить невозможно. Мы разные. Фаина мыслила и видела мир образами. Про Завадского она, например, сказала, что он вытянутый в длину лилипут. Как-то я спрашиваю ее во дворе на прогулке: "Как живешь, как личная жизнь?" И слышу в ответ: "Ты знаешь, она еще не совсем заглохла. Иногда по ночам я слышу, как употребляют мою соседку за стенкой. Это и есть моя личная жизнь". Раневская была милой, доброй и несчастной женщиной.

– Я слышал, что вы рассорились с Клавдией Ивановной Шульженко. Наверное, сострили и она обиделась?

– Да нет. Я просто перестал для нее писать. Не захотелось вдруг. Нашел других артистов. Шульженко за всю жизнь и пела-то только одну мою вещь. У нее был непростой характер.

– Какие ваши песни больше всего нравились Клименту Ефремовичу?

– Да все ему нравилось. "Ты ждешь, Лизавета", "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали", "Солдатский вальс", "Давно ты не видел подружку", "Днем и ночью", которую Утесов пел с дочкой Эдит.

– А лично с первым маршалом знались?

– Один разок общались. До того, как эту квартиру получил.

– А с вождем всех народов?

– Как вам сказать? За руку не здоровался, но перед войной присутствовал на приеме по случаю декады казахской литературы и искусства. Охраны бешеной тогда еще не было, и в антракте все обступили Сталина. А у него, видно, хорошее было настроение. Актер Борис Ливанов протискивается сквозь толпу и громко говорит: "Товарищ Сталин! Много лет я мечтаю сыграть Гамлета. Скажите, как мне его играть?" Ну, дурак, Борька, он талантливый был человек, но глупый. Сталин говорит: "Товарищ Ливанов, о Шекспире, в частности о "Гамлете", на русском языке есть больше тысячи произведений. Там все написано. Почему вы думаете, что Сталин должен все знать?" И тут еще один поэт сунулся и, слегка заикаясь, сказал: "Товарищ Сталин! Я в этом году получил премию вашего имени, но другой (он назвал имя), тот лучше, чем я, поэт. Как-то несправедливо вышло". Сталину вся эта философия на мелком месте, видно, надоела, и он, прищурившись, посмотрел и ответил: "Ну что ж, товарищ, Политбюро иногда тоже ошибается".

– Никита Владимирович, вы слывете непревзойденным мистификатором, мастером розыгрыша, пересмешником. Я слышал, например, такую легенду. Будто бы вы, изменив голос, позвонили Сергею Владимировичу Михалкову и от имени Патриарха предложили написать слова к гимну русской церкви. И будто бы назвали такую сумму гонорара, что поэт никак не мог отказаться. Было или не было? И как было?

– Это и впрямь легенда. А вышло вот как. Был у нас великолепный театральный макетчик Ванька Плещеев. И мы с Марком Фрадкиным решили его разыграть, сообщив, что сам Патриарх заказывает ему макет Елоховского собора. "А как с договором?" – спрашивает Ванька. "Какой договор, – отвечаем мы, – ты что, церкви не веришь?" Работал он месяц и соорудил великолепный макет. Завернул его в простыню и понес в Синод. Секретарь Синода спрашивает: "Что это?" – "Как что, Патриарх заказал макет Елоховского собора". Секретарь: "Ничего не знаю об этом". Ванька: "Так пустите меня к Патриарху, я с ним поговорю". – "Нельзя, он греков принимает. Впрочем, сейчас разберемся". Взял макет и удалился. Вернулся через полчаса с огромной пачкой денег. "Вот вам за работу". Ванька пересчитал и ахнул: целых двести тысяч ассигнациями. Целое состояние. А рассчитывал он в лучшем случае на десять.

– Кстати, Никита Владимирович, сейчас в обществе обсуждаются варианты нового гимна России. За какие вы слова, за какую музыку?

– Считаю, недостойно красть мелодию гимна у другой страны. Согласитесь, ведь Россия украла гимн у СССР? Между прочим, если на то пошло, на мелодию этого гимна могут претендовать все республики бывшего Союза. Но, слава богу, у всех у них уже есть свои гимны. Дело вот в чем: музыка пишется на стихи, а не наоборот. Мы говорим: романс Чайковского на стихи Фета. Вы можете себе представить, чтобы Чайковский и Рахманинов бегали за Плещеевым и Фетом с просьбой подтекстовать уже готовую музыку. И еще, за границей будут смеяться, дескать, там у них нет ни одного композитора, чтобы сочинить новую мелодию гимна. Укорачиваю строку и пою: "Я другой такой страны не знаю, где так…" (Смеется.) Поняли?

– А как вы воспринимаете нынешнюю эстраду? Скажем, сейчас страшно популярна певица Земфира. Слышали о такой?

– Не хочу слышать, потому что подозрительно, когда с налету – с поворота – начинается несусветный звон. В этом звоне есть какая-то внутренняя недостоверность. А об эстраде, что ж… Я люблю все жанры. Но у меня есть твердое убеждение: многие западные танцы пришли к нам и стали русскими. Они ассимилировались с нашей ритмикой, с мелодией. Та музыка, даже очень хорошая, которая существует в иных странах, нам глубоко чужда. Она внедрена насильственно. Из всех экспериментов получилась одна талантливая баба Пугачева. Ценят слово и понимают в музыке Гребенщиков, композитор и певец Мисин, бард Евгений Бачурин.

– А какая ваша песня, по вашему мнению, больше всего любима народом?

– Полагаю, что две песни: "Почему ж ты мне не встретилась" и "Шаланды полные кефали".

– Любопытно, сколько вам платили за творчество в те давние времена? Ходили слухи, что человеком вы были небедным?

– Во всяком случае, нынешним ребятам, которые платят зелеными наличными из кармана, песен я не пишу. А нам при том уровне существования вполне хватало на добрую порядочную спокойную жизнь с ресторанами и машинами.

– Я вычитал в мемуарах Андрея Кончаловского, что на вас был всегда модный пиджак. Где шились, мэтр?

– Да, в молодости я был пижоном. Одевался в Париже. Ездил туда много лет подряд. Дружил с Ивом Монтаном, Дюком Эллингтоном, Лемарком, Жаном Марэ… Видите, на стене его рисунки, он талантливо рисовал.

– Вы можете развеять одну из самых мрачных легенд советской культуры – о кончине Дунаевского? Собственная смерть или самоубийство?

– Никакого самоубийства, с Исааком все было просто. Он шел из столовой на кухню, чтобы принять лекарство. Упал и умер. Вот и все. Мы приехали к нему через полчаса после случившегося.

– Шостакович – трагическая фигура?

– Что бы ни писал в прессе Тихон Хренников, абсолютно трагическая фигура. Могу вам поведать одну вещь, о которой мало кто знает: в 37-м году в Ленинграде он мне наигрывал темы Седьмой симфонии. Те самые знаменитые темы зла…

– Чего больше всего вы боялись в жизни: собственной жены, КГБ или Сталина? И почему вас, простите, не арестовали в 37-м?

– Меня всегда спасало чувство юмора. Как это ни парадоксально звучит, но во времена повальных арестов, у меня к этому всему было даже какое-то любопытство. Глупо, конечно… Я все думал, придут ли за мной и кто там у них окажется завтра. Как было дальше, мои друзья рассказывали после возвращения. Трагично, конечно, смешно и глупо.

– Полагаю, что вы прожили веселую жизнь? А как вы, скажем, выкручивались с подарками в советские времена, ведь в магазинах ничего нельзя было купить оригинального?

– Да, вы правы, поэтому я вечно придумывал сложные подарки на день рождения или свадьбу. Однажды с Сигизмундом Кацем мы подарили Смирнову-Сокольскому "Воспаление среднего уха". Купили в магазине наглядных пособий. Подарок был с удовольствием принят. А в другой раз для подарка я выбрал в зоомагазине живого варана, которого на другой же день одаренный притащил обратно в магазин.

– Вы женаты?

– Конечно, моя жена музыкант, лауреат премии Ленинского комсомола. Ее фамилия Сивашова. Может, вы и слышали. Она намного моложе меня.

– Я вас утомил. На прощание последний ваш анекдот.

– Тогда два. Первый, кажется, не мой. Идиотский, глупый, но безумно смешной. "Давайте поговорим о прекрасном?" – "Давайте". – "У вас глисты есть?" – "Нет". – "Ну вот и прекрасно". А этот анекдот я только что сочинил. Авиарейс Москва – Воронеж. Какой-то тип пробирается в кабину, приставляет пистолет к виску пилота и говорит: "Немедленно на Израиль". Пилот, не поворачивая головы, отвечает: "А мы туда и летим…"

2002

Умер композитор 4 апреля 2004 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

"Баловень судьбы", "Король розыгрышей", "Кумир Москвы" – вот некоторые характеристики маэстро. Он с иронией воспринимал эти "бренды", так как не был тщеславен и к своей "известности" относился с большим сомнением.

…В этом безумном, безумном, безумном мире он жил легко и весело, красиво и эпатажно, богато и ярко, попирая все нормы серого бытия и здравого житейского смысла. Он успел попросить прощения за свои "злые" шутки. Возможно, когда-то они казались ему вполне безобидными. И эта его легкость, с которой он устраивал свою и чужие жизни, переступая грань, не заботясь о последствиях, о реакции и нервах, – в чем-то была сродни той легкости, с которой он "тащил" сквозь пласты чудовищного официоза одинокий голос человека, поющего про "дорогую подругу свою, а вокруг только ветер гудит в проводах" (из книги вдовы композитора Аллы Сивашовой-Богословской "Я люблю тебя, Алка").

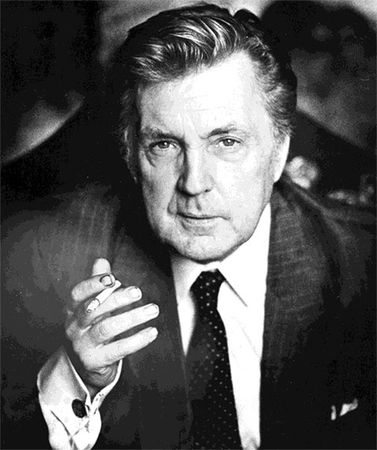

Глава 18. Художник Илья Глазунов: гонимый, обласканный, великий

Илья Глазунов признан выдающимся художником XX века. Его именем названа одна из малых планет, а ЮНЕСКО удостоила его своей высшей награды за выдающийся вклад в мировую культуру. Высокие награды получал художник от многих глав государств и правительств. Он – член старейших в мире Мадридской и Барселонской академий искусств.

Я знаю его более тридцати лет. Срок огромный, чтобы изучить и понять человека. Но эта аксиома не подходит к Глазунову: для меня, как, уверен, и для тысяч и тысяч поклонников его таланта, он по-прежнему загадочен, парадоксален, масштабен. За эти долгие годы мы пережили несколько эпох: рушились вроде бы несокрушимые авторитеты, менялись общественные формации, в искусстве произошла самая настоящая революция, но Илья Глазунов – один из немногих созидателей-россиян – стоит как скала. Его вера в будущее России, в то, что настоящее искусство и впрямь должно принадлежать народу, непоколебима.

По его мнению, едва ли не самое главное, что он сделал в жизни, это создание в Москве Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С нуля, с первых хлопот в Совмине и Кремле, с реставрации на свои деньги разрушенного здания на Мясницкой, с формирования – тоже с нуля – академической полноценной библиотеки. А уж то, что ректор (не коммерсант, не олигарх) из своего кармана выплачивает студентам содержание, – это поразительный нонсенс, в который трудно поверить.

Илья Глазунов

И совсем титанической выглядит фигура Глазунова, если добавить, что именно он и его творческий коллектив реставрировали интерьеры Кремля, 14-й корпус и Большой Кремлевский дворец – творение великого Тона. За эту работу Глазунов получил Госпремию РФ, которую, кстати, передал детскому дому.

Щелоков: "таких, как вы, надо сажать"

Единственный раз в жизни он ощутил, каким зловещим бывает молчащий телефон. Привыкший к тому, что он, Илья Глазунов, нужен всем, всему миру, в эти тревожные дни он понял цену дружбы, ощутил, что человек проверяется не только в радости, но и в беде. Вовсю шумели радиоголоса, по Москве поползли слухи, что "Глазунов уезжает".

А перед этим ему позвонил сам Щелоков. Министр внутренних дел считал себя вполне компетентным для того, чтобы вмешиваться в творческие помыслы художников. Вот и здесь он был непререкаем: "Снимайте картину с выставки немедленно! Вы что, диссидент? Таких, как вы, надо сажать". И добавил: "Пожалейте своих детей".

Глазунову ставили в вину, что один из персонажей его картины – Солженицын, и что вообще "Мистерия" – произведение антисоветское.

Но Глазунов не внял приказу свыше. И картину с выставки не снял. Тогда вернисаж запретили. Виновник инцидента сделал заявление для печати, в котором объяснил, что конфликт, о котором пишут на Западе, – это конфликт не между Глазуновым и государственной властью, а между группой людей, называемых Выставкомом, и им, автором. Что он был и остается русским художником и никогда не покинет Россию.

Много воды утекло с той поры, многое встало на свои места. Щелоков извинился перед художником за те резкие слова, а полотно "Мистерия XX века", считавшееся на Западе произведением, которое никогда не увидят русские, посмотрели миллионы человек. "Чародей кисти", "Король китча", "Самая парадоксальная фигура в советском искусстве", "Сфинкс без загадки", "Гонимый и обласканный", "Человек-легенда"… Последнее, пожалуй, наиболее точно выражает жизненную и творческую судьбу Ильи Глазунова. Но как рождались и рождаются эти легенды, можно ли им верить? Можно, если о них рассказывает сам художник.

– Первую трагедию я испытал в 11 лет, когда в ленинградскую блокаду умерли мои родители. Сам я чудом остался жив. С тех пор трагедии стали фоном моей жизни. Конечно, в судьбе каждого человека, и в особенности художника, много горя и лишений. Но это меня не успокаивает: потеря жены Нины Виноградовой-Бенуа – непоправима для меня. Это был человек, которому я отдал свою душу, и потому, лишившись Нины, я как бы лишился части своей души. Ее жертвенная любовь сопровождала меня, она защищала меня от ударов, и стрелы, нацеленные в меня, попадали в нее. Долгие годы она всю себя отдавала нашему общему делу сохранения русской культуры, служению русскому искусству. Нина Александровна подарила мне двух детей. Я никогда не забуду, как на заре нашей любви однажды в ее паспорте я нашел донорский талон. Оказалось, она сдавала кровь, чтобы заработать мне на краски. Тогда я писал картину "Дороги войны".

Ныне картины не существует. Ее уничтожили. Эта картина – мой институтский диплом. Тема ее трагическая – 1941 год, отступление. Мною самим выстраданная, пережитая, ибо вместе с отцом и матерью я тоже отступал со станции Вырица под Ленинградом. Гнали скот, шли измученные голодные люди, постоянные налеты фашистских самолетов заставляли нас ложиться в канавы, где мы надеялись спастись от огненного смерча. Я же хотел показать в своей картине конец войны и нашу победу через, увы, неизбежные дни поражений и беды. В то время не было еще ни литературы, ни кино о первых годах войны, и преподаватели в институте имени Репина запрещали мне эту тему делать дипломной. Они говорили, что отступление – нетипичное явление для победителей, свидетельством чему были другие картины, на которых изображались розовощекие герои, заваленные цветами. Мне приказывали вернуться к эскизу первого курса "Рождение теленка". Но я все-таки написал "Дороги войны" и привез картину в Москву, в Манеж, на выставку молодых художников. Заместитель министра культуры Михайлов, глядя на мою работу, сказал: "Отступаешь, ну-ну, так у тебя вся жизнь в отступлении пройдет". Тем не менее, ее купили.

Она была выставлена в окружном Доме офицеров, где ее и уничтожили неизвестные мне лица. Какое-то время назад я решил повторить ее, сделав новый вариант.

В судьбе И. Глазунова было много эпизодов, когда он чувствовал, что существует как бы две реальности: одна – та, которую переживал и которую открывал для себя, и вторая – та, которая была иллюзорной, лживой, фальшивой. Одна из таких иллюзий была развеяна в пору далекой молодости, когда начинающий художник поехал на строительство Куйбышевской ГЭС.

Если тебя пришьют, мы не отвечаем

– День близился к концу. Я вышел на берег Волги, увидел горящие в тумане цыганские костры и на том берегу две огромные горы – место строящегося котлована будущей ГЭС. Огромные, гигантские буквы "МИРУ – МИР, СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ" сверкали. Я переехал на пароме и попросил довезти меня до котлована. Мы проехали не более полукилометра, когда на фоне красного зарева заката я увидел огромные клубы пыли и едва различимые в пыли колонны людей. Лаяли собаки. "Что это такое?" – спросил я шофера. – "Как что? Строители будущего". – "Так они же идут под конвоем?" Шофер посмотрел на меня с изумлением и сказал: "Ты откуда свалился?" – "Из Ленинграда". – "Оно и видно. И я, между прочим, зек, только вожу машину", – сказал он. Я спросил: "А что это значит – "зек"?" – "Ну, заключенный, срок волоку". Мы поравнялись с колонной. Люди шли нога в ногу, шествие казалось нескончаемым. Злые овчарки рвались на поводках. А через несколько минут мой новый знакомый сказал: "Вот и приехали. Ведь тебя интересует котлован". Передо мной была вышка, колючая проволока ограждала лагерь. Я вынул свою нехитрую палитру и сделал первый набросок. То, что нарисовал, я видел только в кинофильмах про войну, про концлагеря.