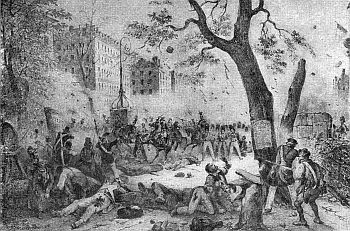

Уличный бой в Париже во время революции 1830 г. (Литография Виктора Адама)

Нужна была талейрановская политика, но делаемая не руками Талейрана. Талейран не хотел замечать, что его-то самого еще больше ненавидят, чем Фуше, что большинство ультрароялистов (да и большинство во всех других партиях) охотно повторяет слова Жозефа де Местра: "Из этих двух людей Талейран более преступен, чем Фуше". Если Фуше был лишним балластом для Талейрана, то сам Талейран был лишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему Фуше не успел еще выехать в Дрезден, как удаливший его Талейран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого камергера, с жалованьем в сто тысяч франков золотом в год и с "обязанностью" заниматься чем угодно и жить, где ему заблагорассудится. Он, впрочем, и при Наполеоне тоже имел это самое звание (наряду со всеми другими своими званиями и титулами), и при Наполеоне обязанности эти были столь же мало обременительны и еще более щедро оплачивались.

Освободившись от министерства, Талейран занялся вплотную давно им обдуманной операцией, о которой до последних лет, точнее до 15 декабря 1933 года, когда некоторые секретные документы были во Франции опубликованы, никто не знал. 12 января 1817 года князь Талейран, оказывается, написал секретнейшее письмецо Меттерниху, канцлеру Австрийской империи. Он сообщал, что "унес" (emporté) в свое время из архивов министерства иностранных дел часть подлинной корреспонденции Наполеона, начиная с возвращения завоевателя из Египта и кончая 1813 годом. Так вот, не угодно ли купить?

Между продавцом и покупателем затеялась переписка. Талейран писал, что Россия, или Пруссия, или Англия дали бы полмиллиона франков золотом, но он, Талейран, любит Австрию и, в частности, Меттерниха. Товар - первосортный: "двенадцать объемистых пакетов", собственноручные подписи Наполеона! А главное - императору Францу уже потому следует не скупиться, что там есть неприятные для Австрии вещи, и, купив документы, австрийское правительство - так советует Талейран - "могло бы или похоронить их в глубине своих архивов или даже уничтожить". Сделка состоялась, и Талейран продал за полмиллиона эти украденные им лично архивные документы. Украл он их заблаговременно, в 1814 и 1815 годах, когда мимолетно побывал дважды во главе правительства.

Но, понимая вполне отчетливо, что совершает настоящую государственную измену, соединенную уже с прямой уголовщиной, воровством казенного имущества, князь Талейран предусмотрительно требует от Меттерниха, чтобы ему, Талейрану, был обеспечен приют в Австрии, если, например, его постигнут во Франции какие-нибудь неприятности и он должен будет без потери времени покинуть отечество.

Меттерних согласился на все и все уплатил сполна. А уже потом, когда все это краденое добро было вывезено из Франции (под видом неподлежащих осмотру австрийских посольских бумаг) и прибыло в Вену, австрийский канцлер мог убедиться, что продавец и его тоже отчасти надул: многие документы оказались вовсе не подлинниками, а копиями, без подписи Наполеона. Но в таких деликатных случаях кому же будешь жаловаться? Укрыватель и скупщик всегда рискует пострадать, если вор и сбытчик склонен к лукавству. На том дело и кончилось.

III

Талейран удалился в частную жизнь. Громадное богатство, великолепный замок в Валансэ, великолепный дворец в городе, царственная роскошь жизни - вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его. Он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил, - Наполеону, Людовику XVIII; делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры; он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской, полной развлечений жизни, которую всегда вел.

Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и ненужна. Для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь, в отставке, так же как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров, сам же до поры до времени не принимал участия в игре. И он видел, что Бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек с головою, Людовик XVIII, изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что, когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик, Карл д'Артуа, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но еще сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него нехватит ума понять страшную опасность этой безнадежной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, нехватит даже того инстинкта самосохранения, который один только и мешал его старшему брату Людовику XVIII вполне примкнуть к ультрароялистам.

Отойдя от активной политики, Талейран засел за мемуары. Он написал пять томов (имеющихся в сокращенном русаком переводе). С чисто биографической стороны эти пять томов почти никакого интереса для нас не представляют. Окажем здесь лишь несколько слов об этом произведении Талейрана.

Мемуары буржуазных деятелей, игравших очень уж первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно: автор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенной, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу воспоминаний первого министра конца Второй империи, Эмиля Оливье: "Оливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром". Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы могут послужить девять томов воспоминаний покойного Пуанкаре (готовилось еще десятка полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора). Все девять томов Пуанкаре - почти оплошное, по существу, повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министерств и его президентуры.

Мемуары Талейрана имеют некоторое преимущество, во-первых, в том, что они, хотя, правда, после первоначальных явственных колебаний, предназначались лишь для потомства и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора (они впервые вышли в 1891 году, то-есть спустя пятьдесят три года после смерти Талейрана). Во-вторых, как я уже отмечал, Талейран понимал, что, действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии, - он и не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загромоздил свои мемуары перепечаткою официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые он составлял за время своей активной политической жизни. Затем он просто обошел молчанием все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно вследствие слишком уж большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле: вспомним, кого только не видел, с кем только не имел дела этот человек! "Он говорил о себе самом, что он - великий поэт и что он создал трилогию из трех династий: первый акт - империя Бонапарта, второй акт - дом Бурбонов, третий акт - Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце, и, как паук в своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сийеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Фридриха-Вильгельма прусского, Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет", так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Талейран сравнительно мало говорит о них всех, - значительно меньше, чем мог бы сказать.

И при всех этих недостатках его мемуары - необходимая часть того "железного фонда" исторической литературы, который желательно иметь интересующемуся историей человеку.

Именно потому, что Талейран об очень многом умолчал, мы можем с несколько большим доверием отнестись к тому, о чем он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо для него знали все на свете, и потому своим умалчиванием он не стремился их "скрыть", а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете и что, быть может, и в глубине души он считал нисколько не зазорным для своей чести.

Талейран в своем завещании сделал полной распорядительницей всех своих бумаг свою племянницу, герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше чем спустя тридцать лет после его смерти. После смерти герцогини Дино бумаги перешли, по ее завещанию, к Бокуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, к которым присоединился впоследствии и академик герцог Бройль, известный лидер французских легитимистов и министр в начале Третьей республики. Бройль и приготовил окончательно к печати эти мемуары, первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий - в июне, а четвертый и пятый - в октябре 1891 года.

Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся к эпохе от первых лет своей жизни вплоть до своей отставки в сентябре 1815 года, Талейран написал в эпоху Реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы Реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, и затем - непосредственный переход к Июльской революции 1830 года и к последней фазе активной деятельности Талейрана - к его пребыванию в качестве Посла Луи-Филиппа в Лондоне в 1830–1834 годах. Эта часть написана, очевидно, в 1835–1837 годах, так как в 1838. году он часто болел и уже не мог работать.

Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилась эпоха, когда Талейран писал ее. Он принимает тон человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и злоключениях "законной" династии Бурбонов, - тон умеренно либерального аристократа, который лишь скрепя сердце, чтобы по мере сил спасать отечество, стал служить и Учредительному собранию, и Законодательному собранию, и Директории, и Наполеону, личные же его душевные предпочтения были (хочет он внушить читателю) всегда на стороне Бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров: Талейран с удовольствием останавливается на старорежимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, предается горделивым размышлениям о том, что невозможно не аристократу играть ту же роль, быть так поставленным в глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов; с другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, споря против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжелые поборы. Ясно, что он, думая о публике 1815–1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться совсем их человеком, со всеми дворянскими и даже, отчасти, клерикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мысли печатать свои мемуары еще при жизни. Ясно, что он некоторое время думал о том именно читателе, который задавал тон при Реставрации, и именно в первые ее годы.

Это у него отразилось не только на заведомо-лживой оценке собственной своей роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном почти полном умолчании о самых важных событиях (вроде секвестра, по его предложению, всех земельных имуществ церкви в 1789 году и т. д.). Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Поминая мельком о казни герцога Энгиенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814–1815 годах, он представляет дело так, что, кроме как о спасении отечества, он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать перед читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгиенского, он не забывает (правда, ни к селу ни к городу) прибавить, что именно принц Конде (то-есть отец расстрелянного герцога Энгиенского) поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им получено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде и этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах.

Впрочем, читатель, ознакомившись с моей характеристикой Талейрана, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает вовсе не говорить, а о многом говорит не то и не так, как было.

И, тем не менее, без этих мемуаров не может обойтись ни один историк Франции эпохи конца старого режима, революции, империи, Реставрации, Июльской революции, монархии Луи-Филиппа, так же как ни один историк европейской дипломатии в этот период. Они полны важных деталей, тонких замечаний и оценок как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мною характерная черта Талейрана: отсутствие мстительности, происходящее, правда, от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей.

Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков, как аналогичные книги Тирпица или Клемансо, или леди Асквит, или графа Витте, или Бурьенна, или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы: Талейран как-то интимно, можно было бы сказать, фамильярно, рассказывает о великих исторических событиях, реальное сцепление фактов само собою выявляется под его пером. Этому даже отчасти способствует та небрежность, та скупость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке. "Не слишком усердствуйте", учил он молодых дипломатов. "Тот, кто придал бы его величеству императору Наполеону немножко лени (un peu de paresse), был бы благодетелем человечества", говорил со вздохом Талейран в эпоху самого расцвета "великой империи", своеобразно и в пародийном плане предвосхищая толстовскую идею "неделания". Талейран полагал, что иногда не спешить, уметь выжидать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать - единственно полезная тактика. Он и в мемуарах своих скуп на работу. Он явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее и поскорее перейти к "бумагам за номером", за которыми, очевидно, по его мнению, можно и от потомства укрыться как-то надежнее.

Баррикады на улице Эшелль в Париже во время революции 1830 г. (литография Свебаха).

Для предлагаемого анализа жизни и деятельности Талейрана я, конечно, лишь в самой ничтожной степени использовал эти пять томов мемуаров. Для читателя несравненно интереснее не то, о чем говорит Талейран, во то, о чем он совершенно умалчивает, - и я основал свою работу сплошь на совсем другого рода источниках. Я старался из необъятной массы фактов выбрать и проанализировать лишь те, которые считал наиболее характерными и показательными. Но писание мемуаров не очень князя развлекало. Он еще вовсе не хотел сдавать себя в архив.

Талейран в последние годы Реставрации, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал, и даже весьма публично, министров, за что как-то на три месяца в виде наказания был "лишен двора", то-есть ему было воспрещено появляться в Тюильри (несмотря на сан великого камергера). Он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, острил, составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим. Но его не взяли. Судя по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения Бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил (он никого не любил), но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что Бурбоны и их приверженцы стремятся к цели, по-своему ничуть не менее фантастической, чем "всемирная монархия" их грозного предшественника на престоле Франции.

Талейран отчетливо сознавал, что дворянство как класс ранено насмерть еще Великой буржуазной революцией и не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию. Видел он, что и "со стороны", извне, никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Талейран в эти годы иронически-сожалительно говорил о "голове бедного императора Александра", набитой контрреволюционными бреднями и запуганной Меттернихом. Еще в 1814 году Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с новой Францией, но в двадцатых годах он уже перестал об этом говорить. Любопытно, что в эти годы Реставрации Талейран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, мало выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону, выразившееся в словах: "Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?", не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой и ничего общего с романтизмом не имеющей душе Талейрана, но он, поскольку думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации (он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился), постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого "раздавателя славы", как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 года Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон не начал вести губительную для него самого и для Франции необузданно завоевательную политику, то никогда бы он, Талейран, не перестал верой и правдой служить императору.