Рай или не рай, но в этом музее под открытым небом можно было безмятежно хипповать, обретая интеллектуальный, мистический и сексуальный опыт. Псков - прохановская Калифорния, Малы - его Вудсток.

В деревне Сенно (одна из точек внутри "мистического псковского круга") Проханов демонстрирует высоченную плоскую звонницу XVI века: сахарно-рафинадную, похожую на двутавр невидимого моста, соединяющего Псков земной с Псковом небесным. К колоколу привязан шнур, который можно дернуть прямо снизу, что Проханов и делает, окрестности наполняются звоном - некстати: мы опять натыкаемся на похороны, паренек лет 16 хоронит отца. Вокруг свежей могилы кучкуются родственники. Все это как будто нарочно иллюстрирует прохановские передовицы о русском населении, уменьшающемся за год на миллион. Проханов начинает ворчать: надоели пещеры, гробы и похороны, если так дальше будет продолжаться, придется ехать в родильный дом. Не факт, что там будет чем утешиться: по статистике, в Псковской области разрыв между смертностью и рождаемостью - самый значительный в России.

В романе "Господин Гексоген" есть любопытный пассаж, на который мало кто обращает внимание, он похож на начало "Острова сокровищ": "В псковском музее Ане поручили раскопать один из древних могильников, тянущихся длинной мягкой грядой за Малами".

С миром неолитического антиквариата Проханов впервые столкнулся в тот момент, когда услышал от местного тракториста о его удивительных находках. Распахивая землю под лен, тот подцепил плугом валун на одном из холмиков, там оказался клад: изделия из меди и бронзы и доисторические каменные молотки. Не раздумывая, Проханов предложил приобрести добычу - разумеется, недорого, за копейки, больше и не было. Любуясь кладом, он стал подумывать о том, почему бы самому не попробовать себя в роли черного археолога. Дело сулило немалые дивиденды.

Судя по некоторым его высказываниям и намекам в передовицах, поиск кладов был одним из главных развлечений в этих экспедициях: трудно сказать, где именно пролегала грань между легальными раскопками и разграблениями могил. Экивоками об этом сказано в "Пскове земном и небесном": "Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил ее вдоль и поперек длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже… Видя, как я устал, он оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался".

Вокруг Малов было множество таких микрокурганов, под которыми часто оказываются древние могилы. Следовало снять верхний слой, за ним обнаруживался моренный гранитный валун, затем надо было копать вглубь, не очень глубоко, метра полтора. Однажды перед ним открылась настоящая скудельница времен неолита VII или VIII вв. до н. э., где лежал скелет и множество украшений: ожерелья из стеклянных бусин, покрытые патиной бронзовые височные кольца. Ему прекрасно было известно, что бизнес Лары Крофт - уголовно наказуемое преступление, но он не смог справиться с соблазном и выгреб все, что там находилось, вплоть до черепа доисторической женщины.

Из находок того лета, когда он жил у кузнеца, мало что можно увидеть. Часть бронзы была передана в псковский музей, где и исчезла, по его словам, бесследно, часть лежит где-то в родовых сокровищницах Прохановых; интересна судьба черепа. Проханов отчистил его и поместил у себя на письменном столе, рядом с пишмашинкой "Рейнметал", как кабинетное "мементо мори". Однажды он похвастался им своему другу отцу Льву, который страшно возжелал стать хозяином черепа, и Проханов великодушно его подарил. Тот долгое время возил его с собой, но кончилось тем, что во время какой-то попойки компания принялась не то играть им в футбол, не то просто кидаться, и расколола этот хрупкий предмет. В таком виде череп был уже ни на что не годен, да и неприятно напоминал о случившемся инциденте; вместе с другими участниками попойки они похоронили его.

В барнсовской "Истории мира в 10 с половиной главах" приводится следующее соображение: "Миф вовсе не отсылает нас к какому-то подлинному событию, фантастически преломившемуся в коллективной памяти человечества; нет, он отсылает нас вперед, к тому, что еще случится, к тому, что должно случиться. Миф становится реальностью, несмотря на весь наш скептицизм". Это очень прохановская теория; он уверен, что Первая Чеченская случилась для того, чтобы явился российский солдат-мученик Евгений Родионов, что "Курск" погиб для того, чтобы кто-то из мичманов оставил записку "Не надо отчаиваться", что все нынешние страдания парадоксально, по-русски, приближают нас к преодолению наличного состояния, что ничего не бывает случайно, что миф непременно обернется реальностью, и поэтому занимается мифотворчеством при каждом удобном случае. "Почему бы, - представители администрации, криминала и местной интеллигенции провожают нас за богато накрытым столом в одном из придорожных шалманов, и Проханов произносит тост, - не синтезировать из псковской мифологии новую российскую государственную идеологию?" Участники коллоквиума - директор рынка, директор типографии, бойцы охраны и, местная достопримечательность, литературный критик Валентин Курбатов - по-гоголевски колоритны. "Здесь ведь столько всего: пограничная земля, Елиазаровский монастырь, где старец Филофей придумал концепцию Москвы - Третьего Рима ("великая имперская доктрина России"), могила Пушкина, место, где бросился на дот Александр Матросов, церкви, восстановленные Скобельцыным, 6-я десантная рота, погибшая в Аргунском ущелье, старец Иоанн Крестьянкин, иконописец Зенон". Валентин Курбатов, похожий на точеную фигурку с книгой, в полдень с музыкой выдвигающуюся из механических курантов на какой-нибудь чешской площади, всплескивает руками: "Да потому что никому это не нужно!". Проханов не расстраивается - не нужно так не нужно, авось когда-нибудь понадобится; любопытно, что даже за столом, с залитыми глазами, он работает мифотворцем, идеологом, синтезатором. Мифологизировать, опутывать сетью историю, биографию, географию свойственно ему на биологическом уровне: так паук инстинктивно выделяет клейкую нить, быстро твердеющую и превращающуюся в паутину.

Надо сказать, у него удивительное чутье на материал - действительно, где еще, кроме Пскова, сконцентрировано столько материала для державного маркетолога - "Англии, Англии" в российском варианте, Диснейленда идеологического туризма. Удивительно, что никто, кроме Проханова, по сути, не обратил внимания на этот перспективный хронотоп.

"Что же вы кукситесь: я вознес вас на небеса и опустил под землю!" - пихает меня Проханов. Честно говоря, наш "крестный ход" и "путешествие по святым местам" можно описать и совсем в других терминах: блеклые и не слишком разнообразные ландшафты, скромных достоинств архитектура; небезупречной репутации монастырь с сомнительным подземным аттракционом; картины бедности и опустошения, плывущий над руинированной крепостью деревянный ящик, размалеванный в вопиюще неуместный цвет. Одно из самых любопытных свойств прохановского глаза - видеть то, что он хочет видеть, и смотреть сквозь пальцы на несущественное, пропускать ненужное. Он с искренним восторгом бьет в колокола, бродит по подземельям со свечой, опрокидывает у каждого столба "капотные" и "походные", восхищается "красными сосняками", это заразительно. Но, по правде сказать, главная достопримечательность "духовной столицы России", точнее сказать, мобильная достопримечательность, - сам Проханов.

Проханов отправляется на аудиенцию с терпящим бедствие губернатором, я - гулять в Довмонтов город, где сорок лет назад Проханов повстречал в раскопе свою возлюбленную. В кафе работает телевизор - в дневных новостях показывают, как Проханов вручает Михайлову подарочное издание "Крейсеровой сонаты" и, едва не прищелкивая каблуками, отдает честь: "Я не гражданин Пскова и потому не могу принять участия в воскресном голосовании, но считайте, что это мой избирательный бюллетень". Через неделю в "Коммерсанте" проклюнется микроскопическая заметка о том, что в Пскове избран новый губернатор. Чуть позже Проханов рассказал о том, как ему позвонил чиновник, оказавший нам радушный прием, и уведомил его о фиаско: "Голос у него был такой, как будто он лежал в том фиолетовом гробу".

По крайней мере, у него, должно быть, остались связи в лавре, значит, есть шанс, что Страшного суда он будет дожидаться в лучшем склепе из возможных.

Глава 4

Пророчество майора. "Инфернальные снимки". Отказ от "Майкрософта".

Автор реконструирует тезаурус прохановской Невесты

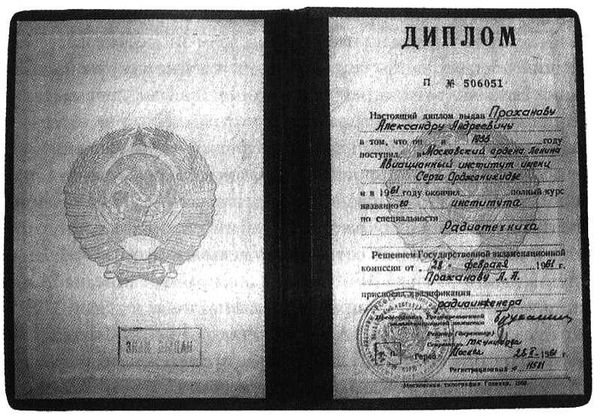

Институт Проханов заканчивает едва ли не с красным дипломом, неожиданно оживившись курсе на четвертом, когда студентов перестали мучить общими техническими дисциплинами - физикой, математикой, сопроматом; пошли закрытые сверхсекретные лекции, которые читали люди, работавшие на космодромах, ракетных шахтах, проектировавшие и строившие в тот момент Байконур. Студентов допускали к настоящей государственной тайне - ракетно-стратегической. Им рассказывали, как совершаются пуски, что такое телеметрия; особенной популярностью пользовались истории про Вернера фон Брауна, фашистского ракетчика, создавшего "фау" и перешедшего затем по наследству к американцам. Он снова увлекается ракетным искусством, с головой погружается в техническую литературу и с блеском защищает диплом по противотанковым снарядам - точнее, по снаряду, который вдребезги разносил броню танка Т-74 (вопрос, зачем было разносить советскую технику, не обсуждается).

Перед выпуском его отправляют на сборы в военные лагеря, где он тянет армейскую лямку на протяжении двух месяцев. Этот отъезд и казарменная, связанная с лишениями и затворничеством в своеобразном мужском монастыре жизнь не были для него трагедией: он был достаточно спортивен, в институте у него был третий разряд по лыжам и второй по плаванию. Сохранились "инфернальные снимки", изображающие голого Проханова, борющегося со своими однокурсниками, где видны их античные, поразительно пропорциональные, олимпийские тела; сам он не без удовлетворения в голосе комментирует - "пергамский алтарь". Вручая новоиспеченному лейтенанту запаса военный билет, майор пророчески говорит ему, что всем-то он хорош, но "брехливый язык" его погубит; это он запоминает.

Подлинный документ.

Еще доучиваясь в институте, в 1960-м, он уже на полставки работает в секретном режимном НИИ, на оборонном предприятии. Это было большое КБ, тоже рукой подать от Тихвинского, напротив помпезного Театра Советской армии; такое распределение считалось престижным. Лаборатории были закрытыми и поэтому изолированными друг от друга, но кое-какие сведения о деятельности коллег все-таки проникали сквозь стены. Сколько можно понять из его скупых рассказов и редких упоминаний в текстах, то было что-то вроде лаборатории Кью в "Джеймсе Бонде". Здесь создавались разного рода гэджеты - высокоточные торпеды для подводных лодок, шпионские приспособления, шли эксперименты с "электронным пакетом человека" (нечто вроде клетки, из которой можно клонировать полностью идентичного андроида - "с тем же лицом, группой крови, аппетитом, памятью. Даже бородавка, если она, конечно, имеется, воспроизводится в точности" ("Вечный Город")), конструировались техноголемы, обладающие искусственным интеллектом. Вся эта деятельность не лишена была и отечественной специфики: так, один из прохановских соседей инженеров умудрился настроить в своем биороботе шестеренки таким образом, чтобы голем кланялся и поднимал рукой рюмку водки. Едва ли сотрудники лаборатории видели первые серии "Бондианы", появившиеся как раз в эти годы, но они наверняка узнавали себя, по крайней мере, в пародии - "Фантомасе", где комиссар Жюв демонстрировал своим коллегам причудливые приспособления, очень похожие на вышеописанные. К сожалению, никакой документации, связанной с этими проектами, не сохранилось: ничего выносить оттуда было нельзя; но когда Проханова будут называть "певцом ВПК", можно, по крайней мере, не сомневаться, что он хорошо понимал, что именно он воспевает.

Отдел, в который попал Александр Андреевич, занимался противотанковыми снарядами, которые в ту пору еще управлялись по проводам, - НУРСами. "Аперцепторная система" состояла в том, что к ракете крепилась небольшая катушка, которая разматывалась по мере движения снаряда; этот разработанный еще немецкими конструкторами проводной вариант, когда оператор должен совмещать ракету с танком, уже через несколько лет, с появлением инфракрасного наведения и лазерных прицелов, безнадежно устарел, но Проханов этого еще не знает: на тот момент он совершает "некое большое открытие", "даже на патент хотели подавать". Он мечется по танковым полигонам, ночами паяет схемы, сидит за чертежным столом - и переживает нечто вроде катарсиса, связанного с техническим творчеством. У него происходят "озарения", он чувствует "сладость, упоение". "Я знаю, что любое творчество - литературное, музыкальное, техническое - имеет божественную природу. Расщепление происходит функциональное: одни творят в области искусств, другие политику, третьи - супермашины". За свою жизнь он успел попробовать принципиально разные виды творчества и везде, похоже, преуспевал; исследуя его биографию, мы убедимся, что его путь - история агента Духа, что вся его жизнь - это поиск нового опыта и нового материала для преодоления и "воскрешения", такого преодоления, при котором будет выделено максимальное количество энергии. Техника, политика, литература.

Зная его, не приходится удивляться, что он продолжает эпатировать окружающих. По примеру своих псковских друзей, архитектора Скобельцына и Семенова, он отпускает себе бородку - не хэмовскую (хотя Хемингуэй лежит у него в дипломате: пару лет назад, в 1959-м, вышел двухтомник, и это была самая популярная в СССР книга), а что-то вроде эспаньолки. Такого рода "выпадения из стиля" не приветствовались и даже осуждались. Директор института, например, отзывался о Проханове так: "Этот, молодой инженер, который с бородой ходит".

В КБ он проводит полтора года и постепенно начинает тяготиться тамошним антуражем. Его раздражает и угнетает система кордонов, пропуска, охрана - "бабы в формах с пистолетом на толстых бедрах", "как в концлагерях", "ощущение того, что я прихожу в заведение, где на вахте сидят контролирующие меня люди". Он понимает, что, погружаясь в НУРСы и "электронные пакеты", теряет свою гуманитарную компоненту. "Я был на развилке, был раздираем двумя формами творчества. Меня это страшно тяготило. Либо я должен был сказать себе, что я закрываю книги Блока раз и навсегда и занимаюсь только системным анализом, информатикой, электроникой, где мне открывалось огромное будущее - "Майкрософт" и так далее, либо я порываю с инженерией. И я страшно мучился, был сжигаем этим дуализмом". Эта тема джекилхайдовского раздвоения будет преследовать его всю жизнь и часто проявляться в романах: апогея все это достигнет в "Политологе", где главный герой Стрижайло утратит контроль над собой полностью.

Именно на эти полтора года, по-видимому, приходится пик отношений с его Прекрасной Дамой - полумифической "Невестой", про которую упомянет в своем предисловии даже не особенно близко знающий его Трифонов. Последний запомнил только то, что Проханову пришлось ее "бросить", но никаких деталей ему известно не было. Из разговоров и нескольких пассажей в "Полете вечернего гуся", "Месте действия", "Дворце" можно понять следующее. Эта девушка училась на филологическом факультете "на кафедре русского языка", была "знатоком древних текстов" и могла свободно читать "письмена на каменных, вмурованных в стены плитах". Кроме того, она, кажется, прекрасно говорила, во всяком случае, "мучила" его своей лексикой, огромным словарным запасом, "а я был технарь". На предложение заглянуть в ресторан героиня отвечает: "Но егда веселишися многими брашны, а мене помяни сух хлеб ядущи. Или питие сладкое пиеши, а мене помяни теплу воду пьюща". Единственное, чем он мог парировать, - это стихами собственного сочинения: "Милая, я слишком часто грежу / Красными лесами на заре, / Будто я иду по побережью / Незнакомых и холодных рек".

В повести "Полет вечернего гуся" воспроизведен отрывок из их диалога перед отъездом героя на охоту: "Привезите мне птиц, мой охотник. - Поглядите в старинных книгах, как готовится дичь. - Лучше всего на костре. - Ну, не жечь же его в вашей комнате!" Почему на "вы"? "Она меня приучила называть ее на "вы". И даже когда у нас уже произошла близость, мы все равно были на "вы". Однажды она все же попыталась перейти на "ты": "Ну давайте же говорить "ты"" - но у нас не получилось". "Она была богаче меня душой, желаниями, чувством. Знаю, что любила меня. И одновременно каждый раз как бы играла в меня и в себя, причиняя этим страдание. Видно, такой уж склад. Так возникла постоянная, почти необходимая боль, которой она разукрасила наши отношения. Так повелись утонченные обиды, которые мы, любя, наносили друг другу. Это длилось несколько лет".