Посвящение храма объяснялось не только приверженностью москвичей к Богородичным праздникам. Оно имело и конкретный историко-мемориальный смысл. На Введение, 21 ноября, чтили память сразу нескольких умерших в этот день великих князей - Юрия Даниловича Московского (умер 21 ноября 1325 года), Константина Васильевича Суздальского (умер 21 ноября 1355 года), а также Михаила Ярославича Тверского (умер 22 ноября 1318 года, в "попразднество Введения"), общего предка всех тверских князей того времени. Праздник Введения был днем скорби, днем поминовения сразу в трех ведущих русских княжеских домах. Посвятив монастырский храм этому празднику, Алексей выказал свое почтение ко всем трем княжеским семействам.

По некоторым сведениям, уже через два года после основания во Владычном монастыре были выстроены каменные здания: храм и трапезная палата.

В 1360-е годы Алексей основал и еще один, женский монастырь. Он был устроен на юго-западной окраине Москвы, вблизи Москвы-реки. Собор новой обители был освящен во имя "святыя Богородица, честнаго ея Зачатиа". Согласно церковному преданию чудесное зачатие Богородицы ее престарелыми бездетными родителями Иоакимом и Анной произошло 9 декабря. Сам архангел Гавриил предсказал супругам рождение дочери.

Любимым детищем митрополита Алексея стал Чудов монастырь. Участок земли в московском Кремле, на котором были возведены здания новой обители, принадлежал ордынским баскакам и был подарен митрополиту в 1357 году ханшей Тайдулой за чудесное исцеление. Выстроенная в монастыре церковь получила необычное посвящение: во имя Чуда архангела Михаила, "иже в Хонех". По церковному преданию, некогда в Хонех Фригийских язычники решили уничтожить храм Михаила Архангела и жившего при нем монаха по имени Архип. Они перекрыли протекавшую поблизости реку, воды которой стали затоплять храм. Но тут явившийся с небес архангел Михаил ударил жезлом в скалу, и вся вода ушла в образовавшуюся расселину.

Символическое значение "чуда в Хонех" заключалось в идее единения светской, княжеской власти, традиционным покровителем которой был архистратиг Михаил, - и церкви, монашества.

В Чудовом монастыре установилось "общее житие". На средства митрополита в 1365 году были выстроены каменный храм с приделом во имя Благовещения, трапезная и каменные погреба. Для обеспечения обители митрополит передал ей около десятка подмосковных сел. Монастырский собор Алексей "украси подписию и иконами, и книгами, и сосуды священными и, спроста рещи, всякими церковными узорочьи" (91, 217).

Около 1370 года Сергий благословил на основание нового монастыря своего племянника Федора. Сын Стефана родился где-то в середине 30-х годов XIV века. Мать его рано умерла, а отец ушел в монастырь. Вместе с другим братом, Климентом, Иван - так звали Федора до пострижения - вырос, по-видимому, в семье своего дяди Петра Кирилловича. Позднее отец привел его в Троицкий монастырь, где Иван принял постриг.

Грамотный и умный инок заметно выделялся среди других братьев. Он получил известность и как одаренный иконописец. Вскоре Федор был поставлен митрополитом в сан священника. Достигнув 33-летнего возраста - "возраста Христа", Федор начал думать о создании новой обители.

Поставив за правило исповедовать перед Сергием все свои помыслы, он не утаил от "старца" и этого желания. Сергий опасался, что в сыне могут со временем проявиться черты отца: честолюбие и гордость. И все же игумен по просьбе митрополита Алексея отпустил Федора в Москву. Там при поддержке власть имущих тот основал новый общежительный монастырь. Местность, где возникла новая обитель, называлась Симоново.

Расположение монастыря одобрил и сам Сергий, приходивший в Москву для встречи с племянником. На левом берегу Москвы-реки, у проезжей коломенской дороги, выросла стройная деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1379 году монастырь перебрался на новое место - на холм, где стояла молитвенная келья Федора. Оно отстояло от прежнего на расстоянии "яко дважды стрелить". Там была заложена каменная церковь во имя Успения Богородицы. Вскоре Симонов монастырь стал одной из самых крупных и богатых московских обителей.

В середине 70-х годов рост одного из южных форпостов Московского княжества - Серпухова - вызвал необходимость постройки в нем еще одного монастыря. В 1374 году по приглашению князя Владимира Андреевича Серпуховского радонежский игумен пришел в Серпухов. Здесь он выбрал подобающее место - живописное урочище Высокое на левом берегу Нары, близ торной дороги на юг, к Оке. Сергий своими руками заложил основание храма новой обители, посвященного Зачатию Богородицы.

Между Сергием и молодым князем Владимиром Андреевичем установились искренние, доверительные отношения. Причина их была не только в том, что Маковец, как и все Радонежье, входил тогда в состав удела серпуховского князя. Этих двух выдающихся русских людей связывала и духовная близость. Князь Владимир, по свидетельству летописи, "любяи манастыри и честь велику въздая мнишьскому чину" (20, 114).

Несомненно, во время пребывания "старца" в Серпухове он встречался с князем Владимиром, беседовал с ним не только о церковных, но и о политических делах. Можно думать, что радонежский игумен убеждал Владимира сохранять единомыслие с великим князем Дмитрием Ивановичем.

Игуменом нового монастыря Сергий поставил своего ученика Афанасия. Это был ревностный последователь "общего жития", неутомимый "списатель книг".

Влияние радонежского игумена и его ученика в Серпухове было очень велико. Афанасий стал духовником князя Владимира Андреевича, а сам князь, выстроив в 1380 году новый городской собор, посвятил его Троице - любимому образу Сергия, символу братской любви и единомыслия.

Городские общежительные монастыри возникали не только в Москве и Серпухове, но и в других центрах Московского княжества. Один из учеников Сергия, Григорий, около 1374 года основал Богоявленский Голутвин монастырь под Коломной, другой, Савва, в конце XIV века устроил Рождественский Сторожевский монастырь в Звенигороде.

В литературе часто можно встретить мнение о том, что в средневековой Руси монастыри широко использовались и как крепости на подступах к городу. В этом суждении есть большая доля преувеличения. Обычно монастыри окружали высоким тыном из вкопанных в землю заостренных бревен. Такая ограда прежде всего служила своего рода "занавесом", отделявшим жилище иноков от "мира". Она могла защитить их от ночных татей, от шайки "лихих людей", но никак не более того. А между тем в этот период московским городам могли угрожать лишь такие могущественные противники, как Орда и Литва. Для многотысячных полчищ татар и литовцев не представляло никакого труда смести со своего пути подобные "крепости". Трудно представить себе монахов и в роли дозорных, которые следят за тем, чтобы враг не подкрался к городу незамеченным. Для этого у князей существовала иная, гораздо более совершенная и "дальнозоркая" сторожевая служба.

Монастырь нужен был городу не столько как "щит" от врага, сколько как важный элемент всей системы тогдашней русской жизни. Город не мыслился без монастыря. Количество монастырей было прямо пропорционально размерам и значению города. Монастырь - это и приют для обездоленных, и "ссудная касса", и надежная кладовая всякого рода запасов, и школа для неграмотных, и благопристойное "богомолье", и привилегированное кладбище. Наконец, согласно представлениям этой эпохи монастыри, как и церкви, служили лучшим украшением города. Этот религиозно-эстетический взгляд на обители заметен уже в "Слове о погибели Русской земли". "Светло светлая" земля Русская украшена "винограды обительными, домы церковными" (8, 130). Еще отчетливее выразился автор летописца Псково-Печерского монастыря: "Сия же земля прежде пуста бяше таковыя благодати, ныне же красится сим святым местом". Монастырь "светло сияет, яко светило во вся концы" (94, 56).

Военное значение монастырей заключалось лишь в том, что они могли служить складами провианта для войск, местом расположения небольшого гарнизона или временной остановки идущего на бой полка.

Монастырское "общее житие" распространялось одновременно на двух направлениях. В то время как одни иноки устраивали киновии в городах, другие, в поисках безмолвия, шли все дальше в лесные дебри Северной Руси.

Глубоко заглядывая в души своих учеников, Сергий мысленно разделял их на три "полка". Одни могли без вреда возглавить городские киновии; другие созданы были для подвига и основания новых обителей; третьи же по своему духовному складу могли быть только рядовыми ратниками монашеского воинства и груз пастырских обязанностей почитали для себя непосильным.

Среди тех, кого Сергий благословил на странничество, на создание новых монашеских общин "в пустыни", наибольшую известность получили пять-шесть "старцев".

В костромском Заволжье действовал воспитанник Троицкого монастыря Авраамий Чухломский. Пользуясь покровительством галицких князей, он основал целый ряд небольших лесных монастырей, посвятив их храмы различным богородичным праздникам: Собору Богоматери, Покрову, Ризоположению, Успению. Авраамию явилась на дереве икона Богородицы, которая стала главной святыней одного из основанных им монастырей. Умер Авраамий в 1375 году.

В лесах северного Подмосковья, западнее Дмитрова, в 1361 году основал свой монастырь с церковью во имя Николы другой ученик Сергия - Мефодий Пешношский. Новая обитель возникла при впадении в Яхрому речки Пешношки.

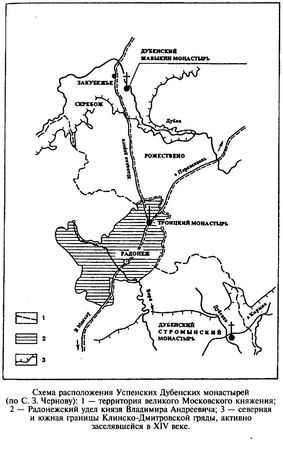

В 1379 году Сергий основал по просьбе князя Дмитрия Ивановича монастырь в волости Стромынь, верстах в 50 к северо-востоку от Москвы. Главный храм был освящен во имя Успения Богоматери. Можно думать, что монастырь был устроен в память о победе над татарами в битве на реке Воже 11 августа 1378 года, за четыре дня до праздника Успения. Игуменом здесь Сергий поставил своего ученика Леонтия.

В 1381 году в память о Куликовской битве по просьбе того же князя Дмитрия Сергием был основан еще один лесной монастырь - на речке Дубенке, верстах в 40 к северу от Троицкого монастыря. Игуменом там стал духовник всей троицкой общины Савва (163, 149).

Есть основания думать, что Сергий был причастен и к устройству около 1381 года Николо-Угрешского монастыря, расположенного в 30 верстах к юго-востоку от Москвы.

В дремучих лесах между Ярославлем и Вологдой подвизался ученик Сергия инок Сильвестр. На реке Обноре им был основан Воскресенский монастырь. Несколько западнее, на Шексне, троицкие иноки Афанасий и Феодосии в эти же годы устроили Воскресенский Череповецкий монастырь.

В 90-е годы XIV века, уже после смерти Сергия, в вологодские леса отправился его знаменитый последователь Кирилл Белозерский со своим соратником Ферапонтом.

Эти подвижники первого, "сергиевского" поколения были людьми необычайно твердого закала. Они готовы были терпеть любые лишения, преодолевать громадные расстояния, месяцами, годами блуждать по лесам и болотам в поисках "богоугодного" места.

"Виноградная лоза", взращенная Сергием на Маковце, дала многочисленные отростки. По подсчетам В. О. Ключевского, "в продолжение XIV и XV веков из Сергиева монастыря или из его колоний образовалось 27 пустынных монастырей, не говоря о 8 городских" (72, 235).

Основание монастырей в малонаселенных или совсем безлюдных уголках Северо-Восточной Руси в XIV–XV веках иногда называют "монастырской колонизацией". Известно, что в этот период те же районы - Заволжье и Белозерский край - активно осваивались и крестьянами, уходившими в северные леса от ордынских набегов и поборов, от крепнущего произвола со стороны князей и бояр. Историки давно спорят: кто шел впереди - монахи или крестьяне? Вероятно, ближе всех к истине был тот же Ключевский, следующим образом отвечавший на этот вопрос: "Монах и крестьянин были попутчиками, шедшими рядом либо один впереди другого" (72, 244).

"Особое настроение, особый взгляд на задачи иночества" долго сохранялись в основанных учениками Сергия "пустынных" монастырях. И не случайно именно там, в Белозерском крае и лесном Заволжье, спустя сто лет после смерти Сергия зародилась идея новой реформы монастырской жизни, целью которой вновь стало возвращение к идеалу - "пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах" (Марк, 10, 21).

ЕДИНОМЫСЛИЕ

Что вы зовете Меня: "Господи! Господи!" -

и не делаете того, что Я говорю?

Евангелие от Луки, 6, 46

Во второй половине 60-х и в 70-е годы XIV века Сергий продолжает выступать как бы в трех ипостасях: настоятеля маковецкой обители, создателя новых киновий и проповедника, идущего в мир с призывом к любви и единомыслию. О первом и втором направлениях его деятельности мало что можно добавить к сказанному в предыдущей главе. Поэтому сразу обратимся к третьему.

Источники не сообщают каких-либо определенных сведений о внутренней жизни Сергия в этот период, о восприятии им тех или иных событий. Однако, зная особенности его "евангельского" мировоззрения, мы можем догадываться о том, как он видел происходящее и почему он предпринял запечатленные источниками действия. С этой точки зрения мы и взглянем на те полтора десятилетия, когда под покровом внешне неизменной повседневности таинственно накапливалась материальная и духовная энергия, вспышкой которой стала Куликовская битва.

Вместе со всей московской и суздальской землей Сергий радовался завершению спора о великом княжении Владимирском и вызванной им нижегородской усобицы. Наметившийся московско-нижегородский союз был скреплен браком 15-летнего московского князя Дмитрия Ивановича и дочери Дмитрия Константиновича Суздальского Евдокии. Свадьбу играли в Коломне в воскресенье 8 января 1366 года. В этом счастливом, почти сказочном исходе княжеского спора была и частица воли радонежского игумена.

Приходили на Маковец и другие светлые вести. Ширилось на Руси почитание Святой Троицы - небесного прообраза братской любви и единомыслия. В 1366 году новгородцы поставили Троицкую церковь "на Рядитине улице" (17, 6). Во Пскове на смену старому возвели новый величественный Троицкий собор.

Все дружнее становились русские князья в отпоре "поганым". Летом 1367 года три суздальских Константиновича - Дмитрий, Борис и младший Дмитрий, - объединив силы, разгромили вторгшуюся в их земли рать "князя ордынского" Булат Темира (20, 106).

Однако гнев Божий по-прежнему тяготел над Москвой. 23 октября 1364 года умер 10-летний брат Дмитрия князь Иван. А через два месяца скончалась и его мать, княгиня Александра. Вероятно, Иван стал жертвой морового поветрия в Переяславле.

Летом 1365 года "бысть пожар на Москве, загореся церковь Всех святых и оттого погоре весь город Москва и посад и кремль, и загородье и заречье. Бяше бо было варно в то время, и засуха велика и зной, еще же к тому въстала буря велика ветреная, за десять дворов метало головни, и бревна с огнем кидаше буря; един двор гасяху людие, а инуде черес десять дворов, и в десяти дворах огнь загарашеся, да тем людие не възмогоша угасити; не токмо не гасили дворов и хором отнимати, но имении своих никтоже не успели вымчати, и прииде пожар и погуби вся, и поясть я огнь и пламенем испелишася, и тако в един час или в два часа весь град без остатка погоре. Такова же пожара перед того не бывало" (20, 104).

В следующем году Москву вновь посетила чума. Это был "великий мор", унесший тех, кого пощадил огонь. И вместе с "черной смертью" явилось "пробуждавшееся с каждой эпидемией острое сознание гнева Божьего" (108, 188).

Тревожные знамения бывали и в других местах. Весть о них быстро разносилась по всей Руси. 23 июля 1367 года страшное событие случилось в Городце-на-Волге. В Лазаревском монастыре во время вечерни "побил гром чернецов и черниц". А осенью того же года "на показание", то есть для вразумления людей, "по многы нощи явися звезда копейным образом". Появление кометы вызвало у летописца тревогу: "Се же появление бывает не просто, ни в пробыток, ни даром" (18, 85, 87).

Вероятно, не менее, чем грозные явления природы, взволновала Сергия весть о клятвопреступлении московского князя Дмитрия и митрополита Алексея. Зазвав на третейский суд тверского князя Михаила Александровича, они целовали крест на том, что не причинят ему вреда. Однако в Москве Михаил был взят под стражу. Прибытие ордынских послов, а может быть, и иные обстоятельства, о которых умалчивают летописи, заставили москвичей вскоре освободить Михаила. Но было уже поздно: преступление совершилось, и следом за ним не замедлило явиться воздаяние.

Вырвавшись из московского плена, Михаил Тверской обратился за помощью к Ольгерду. Тот решил воспользоваться обстоятельствами и уже в ноябре 1368 года вторгся в московские земли. Московско-литовская война, то затихая, то разгораясь, продолжалась до лета 1372 года. Первый, самый опасный поход Ольгерда русские летописцы сравнивали с опустошительной "Федорчуковой ратью" 1327–1328 годов. Простояв три дня под стенами новой московской крепости, литовцы отступили, "волости повоева, и села и дворы огнем пожже, много христиан посече, а иных в полон поведе, а имение их пограбиша" (20, 109).

В следующем году князь Дмитрий Московский выстроил новую крепость в Переяславле и стал готовиться к походу на Тверь. Вновь знамения предвещали недоброе. "По многи нощи быша знамение на небеси, аки столпы по небу: небо червлено, акы кроваво, толико же бысть червлено по небу, яко и по земли по снегу червлено видяшеся, яко кровь" (20, 110).

В ноябре 1370 года литовский князь опять подошел к Москве и десять дней стоял у города. Однако и на сей раз он "кремля не взял, а волости повоева и пожже, а людей много посече; а иныя полони".

26 октября 1371 года Ольгерд подписал перемирие с московским правительством. Но в следующем году сначала брат Ольгерда Кейстут, а потом и он сам вновь пытались разгромить Московское княжество. Первому удалось внезапно напасть на Переяславль - "и посад около града пожгоша, а града не взяша, а людей много множество и бояр в полон поведоша"; второй был остановлен московским войском у самой границы и отступил без боя, заключив мир с Дмитрием Ивановичем (20, 112–113).

Три страшные "литовщины" были восприняты Сергием, Да, вероятно, и большинством его современников как прямой результат клятвопреступления, совершенного московскими правителями. Это был тяжелый, но наглядный урок, преподанный людям Всевышним. Политика неотделима от морали. Никакие "высшие" соображения не могут оправдать зла. В делах земных нельзя добиться прочного успеха, нарушая законы христианской морали, ибо Евангелие - такая же реальная сила, как и земная Власть. Попрание евангельских заповедей никогда не останется безнаказанным. И если кому-то и удастся уйти от суда людей, то куда скроется он от десницы того, кто говорит: "Мне отмщение, Я воз дам"? (Римлянам, 12, 19).