А старые специалисты в своем большинстве, как назло, не скрывали недовольства. Еще бы! Они то прекрасно понимали, что штурмовщина, экономические просчеты партийных выдвиженцев, необдуманные указания членов Совнаркома просто толкают промышленность к полному развалу. Из-за некомпетентности и стремления к показухе представителей новой власти на предприятиях регулярно нарушались технологический процесс и правила техники безопасности, а устаревшее оборудование не выдерживало нагрузок. Это, в свою очередь, приводило к резкому возрастанию количества аварий и несчастных случаев. Причем, заметьте: старые инженеры предупреждали об этом своих амбициозных коллег "выдвиженцев". Да только мнение "осколков старого режима" мало кого интересовало, и на предприятия сыпались требования в стиле: "Давать стране угля, не считаясь с потерями и аргументами вредителей с логарифмическими линейками". Да разве и могло быть иначе, если "вождь всех народов" заявил, что ЧП в промышленности - результат обострения "сопротивления классовых врагов"?!

Шахтинский округ, кстати, вызывал интерес ГПУ давно. Еще в начале 20-х годов там имели место волнения среди рабочих рудников, которые заявили о своих правах и выдвинули петицию из 12 пунктов (требования улучшения экономических условий труда, повышения зарплаты, соблюдения техники безопасности, развития самоуправления и т. п.). Тогда забастовка и манифестация были подавлены войсками. Затем, уже в мае 1927 года, произошел новый всплеск недовольства. В рабочей среде росли волнения по поводу введения новых, повышенных норм и пониженных расценок по новому коллективному договору (из-за этого реальные заработки упали вдвое). В общем, сложившаяся ситуация ставила горняков перед извечным вопросом "Кто виноват?". И, естественно, ответ на него тоже оказался банальным. Ведь, как ни крути, а в России во все века и во всех бедах были виноваты евреи и интеллигенты. Ну не могли же, в самом деле, шахтеры обвинить в развале промышленности и собственном обнищании партию и правительство! Во-первых, вряд ли это многим просто могло прийти в голову. А во-вторых, как говорится, себе дороже.

В общем, никто особенно не удивился, когда 12 марта 1928 года в "Известиях" появилась статья, посвященная раскрытию "антисоветской вредительской организации" в угольной промышленности Донбасса. В нее якобы входили инженеры "старой закалки". Прокурор Крыленко, поддержавший государственное обвинение, состряпал акт, согласно которому "вредители" оказались повинны в подрыве каменноугольного производства, нерациональном строительстве, лишних затратах капитала, снижении качества продукции, а также развале шахт и заводов. То есть государство, обрадовавшись наличию подходящих кандидатур на роль козлов отпущения, свалило на них все реальные проблемы советской власти в угольной отрасли. О том, что для развала производства требовалось всего лишь выполнять указания вышестоящих инстанций, никто, понятно, не упоминал.

Подготовка "Шахтинского дела" стала возможной благодаря стараниям полномочного представителя ОГПУ по Северному Кавказу Е. Г. Евдокимова. Этот человек со своими подозрениями относительно участившихся аварий на шахтах обратился лично к Сталину. Тот отреагировал мгновенно - ОГПУ получило приказ: ".Приравнять небрежность как должностных, так и прочих лиц, в результате халатности которых имелись разрушения, взрывы, пожары и прочие вредительские акты. к государственным преступлениям." Ошибка была объявлена преступлением, а по пролетарским понятиям в любой аварии виноват не рабочий, а классово чуждый инженер, разговор с которым должен быть коротким. И дело начало набирать обороты. Бригады "особо бдительных рабочих" арестовали небольшую группу специалистов-горняков. После первых допросов этих лиц прокатилась новая волна арестов. Далее основной оперативной работой занимались начальник экономического отдела Северо-Кавказского ОГПУ К. И. Зонов и оперативный работник Ю. Г. Брыксен. Они лично разрабатывали саму операцию, систему экспертиз, проводили все первые допросы арестованных и генеральные допросы главных подозреваемых, широко использовали так называемый "конвейер" - многочасовые беседы без сна. Что ж, этот случай мог бы служить наглядной иллюстрацией к тому, как "кухарка может управлять государством".

Большая часть обвиняемых по этому делу работали на Донбассе до революции и считались блестящими профессионалами в своей области. Вся их беда состояла в том, что они являлись "бывшими", а посему ничего хорошего Советы от них не ожидали, хотя и пользовались какое-то время знаниями этих специалистов. На "Шахтинском процессе", кстати, инженеры твердо и на редкость единодушно заявляли: все ранее перечисленные неполадки и аварии связаны с бюрократизацией управления. Просто техперсонал работать боялся, а рабочим до чертиков надоела уравниловка в оплате труда.

Всего на основании следственных документов ОГПУ суду Специального Присутствия Верховного суда СССР было предано 53 специалиста-горняка (среди них - немецкие инженеры М. К. Майер, Э. Э. Отто, В. И. Бадштибер). Следствию удалось притянуть за уши (в официальных документах этот процесс гордо именовался "тщательным анализом") многочисленные взрывы, пожары, порчу машин, завалы шахт и состряпать дело, в ходе которого специалисты старой закалки обвинялись во всех смертных грехах: актах вредительства, злостном саботаже, создании разветвленной организации заговорщиков и шпионаже. Работники правоохранительных органов "установили", что работа этой контрреволюционной организации, действовавшей в течение ряда лет, выразилась в скрытой дезорганизации и подрыве каменноугольного хозяйства методами нерационального строительства, ненужных затрат капитала, понижения качества продукции, повышения его себестоимости, а также в прямом разрушении шахт, рудников, заводов и т. д. При этом указывалось: злоумышленники надеялись на интервенцию и потому подготавливали катастрофический срыв всей промышленности и резкое снижение обороноспособности страны к моменту военного столкновения. Дело порой доходило до откровенного маразма. Так, по мнению следствия, многие подсудимые ранее выступали с удачными рационализаторскими предложениями лишь для. конспирации и маскировки! А ремонты "совершенно ненужных" копров, равно как и оснащение шахт новым ценным оборудованием, делались только для того, чтобы "старым хозяевам" в будущем было меньше проблем. Конечно, даже не специалисты в горном деле понимали абсурдность многих обвинений.

Достаточно масштабная схема организации, по мнению ОГПУ, включала в себя низовые группы вредителей на шахтах и рудоуправлениях в Шахтинском районе; среднее звено - директорат треста "Донуголь" в Харькове; высшее звено - руководящих работников угольной промышленности в столице; политическое руководство - "Торгпром", имевшее контакты с Варшавой, Парижем и Берлином. Так что этот процесс стал заметным событием в истории всей страны, само понятие "шахтинцы" с того момента использовалось в прессе и различных политических документах как имя нарицательное, для обозначения так называемых "вредителей", а периферийный городок Шахты в глазах общественности превратился едва ли не в эпицентр борьбы с вредительством в СССР.

Судебный процесс по "Шахтинскому делу" был открытым; на него по приглашениям прибыли сотни журналистов и более 30 000 зрителей, которые оказывали на суд мощное эмоциональное воздействие. Помимо государственных обвинителей, в зале присутствовали также 42 общественных обвинителя и 15 адвокатов. Первое заседание по "Шахтинскому делу" состоялось в Колонном зале Дома Союзов 18 мая 1928 года; закончился же процесс, длившийся 41 день, только в конце июня. Интересно, что и в зале суда многие подсудимые (23 человека) продолжали упорно отрицать свою причастность к каким бы то ни было противоправным действиям и не желали признавать себя виновными по оглашенным пунктам.

Приговоры Верховного суда под председательством недоброй памяти прокурора Вышинского никогда не отличались особой оригинальностью. Не стало исключением и "Шахтинское дело". Подручные Вышинского демонстрировали потрясающую необъективность, считая верными только те свидетельства, которые подтверждали обвинение. Да и вообще прокуроры стремились не допустить ненужных свидетелей на процесс, на проведение технических и других экспертиз. Собственно, обвинения были построены на признательских показаниях отдельных подсудимых и на оговорах друг друга.

Судебное присутствие выделило две группы "врагов", достойных расстрела. Так, Матов, Братановский, Будный, Юсевич, Кржижановский и Бояршинов обвинялись не только во вредительстве, но и в шпионаже. А Горлецкий, Березовский, Шадлун и Казаринов были объявлены лидерами и идейными вдохновителями подрывной организации. Эти 10 человек получили высшую меру наказания, 39 других - разные сроки лишения свободы (трое из них отделались условными сроками). Только четверо подсудимых были оправданы. Позднее шестерым смертникам Президиум ЦИК СССР изменил меру наказания на 10 лет лишения свободы. А Николай Кржижановский, Николай Бояринов, Семен Будный и Адриан Юсевич 9 июля 1928 года были расстреляны. Но по стране еще долго гулял миф о доброте "товарища Сталина", который в последний момент вмешался в ход процесса и помиловал всех осужденных.

"Шахтинское дело" тем временем превратилось в "передовое достижение советской юриспруденции"; наспех сколоченная правительственная комиссия в составе Томского, Молотова и Ярославского выехала на Донбасс для политработы. Высокопоставленные лица весьма старались отыскать что-либо похожее на "заговор" в Шахтинском округе в других местах, при этом очень удивляясь отсутствию диверсий и вредительств. На местах начальство поняли верно, начав "подставлять" неугодных или неудобных старых специалистов. А в прессе вовсю муссировали "генеральную линию" правительства, воплощенную в словах главы государства: "Вредительство имело и продолжает иметь место не только в угольных районах, но и в сфере производства металла, и в сфере военной промышленности, и в НКПС. Шахтинцы теперь сидят во всех отраслях промышленности. Многие из них выявлены, но выявлены не все". Так что в газетах самыми популярными стали рубрики "Вредители индустриализации", "Методология и практика вредительства". Рабочие, подключенные к обсуждению репрессий, требовали усилить ответственность технических работников за любые неполадки на производстве, а в сообщениях НКВД указывалось, что, по мнению рабочих, "всех инженеров нужно расстреливать без суда".

Дело дошло до самосуда на местах, когда рабочие норовили расправляться с мнимыми вредителями при помощи собственных кулаков, атои топоров; интересно, что отделывались не в меру бдительные граждане только порицанием. В итоге повсеместная "охота на ведьм" с инженерными дипломами привела к тому, что на Донбассе резко упала дисциплина, участились прогулы, нередко рабочие отказывались выполнять распоряжения специалистов, начали игнорировать требования техперсонала, а десятников вообще стали называть эксплуататорами. Наиболее дальновидные спецы в спешном порядке меняли место работы, сотни их менее сообразительных коллег попали за решетку либо оказались уволенными. Дело закончилось тем, что в ноябре 1928 года хозяйственные организации обязали инженеров и техников дать подписку о невыезде с места службы, а с декабря 1929-го начали практиковаться "гражданские мобилизации инженеров на производство". Но проводить их становилось все труднее, поскольку старое поколение технической интеллигенции было практически уничтожено, а новое за столь короткие сроки воспитать оказалось невозможно. Наверное, на фоне вышесказанного не стоит уточнять, почему планы первых пятилеток в угольной промышленности так и остались невыполненными.

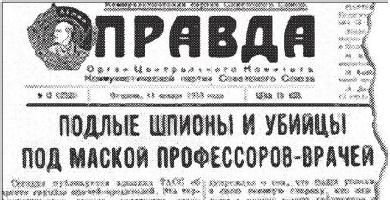

"Дело врачей"

"Липовый" процесс 1952–1953 годов, инициированный Сталиным, но так и не доведенный до конца. После смерти "вождя народов" мнимые "убийцы в белых халатах" были оправданы, поскольку абсурдность выдвинутых против них обвинений являлась очевидной даже для неспециалистов.

Газета "Правда" от 13 января 1953 года

В истории СССР есть много событий, суть которых очень хорошо выражается словами: "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Хотя скорее подобные явления у здравомыслящего человека должны вызывать вполне законное недоумение. Потому что, несмотря на явное тяготение к комедии абсурда, они окрашены в слишком уж мрачные тона и слишком многим искалечили жизнь, а то и вовсе ее забрали. Эти события заставляют нас содрогаться и искренне благодарить судьбу за то, что нам не довелось жить в те годы - годы, когда люди навсегда исчезали в неизвестном направлении. Когда невиновные попадали в лагеря фактически без суда и следствия. Когда любой гражданин Советского Союза с ужасом ожидал прихода ночи, поскольку каждая ночь могла оказаться последней из проведенных в родных стенах. Когда процветала маниакальная истерия по поводу притаившихся везде "врагов народа" и "шпионов мирового капитализма".. Когда можно было если не лечить больных, то хотя бы калечить самих врачей, причем, заметьте, в интересах государства! И таких "когда" было бесконечное множество. Обо всем этом много писали. И дай Бог, чтобы история тех далеко не светлых дней впредь так и оставалась всего лишь историей.

13 января 1953 года в газете "Правда" появилась очередная разоблачительная статья. Сообщение ТАСС касалось раскрытия органами государственной безопасности антисоветской деятельности группы врачей - "агентов иностранных разведок, злобных националистов, заклятых врагов советской власти". Тогда в списке вредителей числилось чуть больше десятка человек. Зато каких! Практически все они возглавляли крупные кафедры и клиники либо были консультантами Лечсанупра Кремля. Затем, после незначительного перерыва, среди медработников прокатилась новая волна арестов. А в прессе появилось сообщение о том, что группу "врагов светлого будущего" разоблачила Л. Тимашук, сотрудница отделения функциональной диагностики Кремлевской больницы. Долгое время бытовало мнение, что спусковой пружиной в "деле врачей" послужили многочисленные доносы этой женщины. Тимашук постоянно писала "телеги" на имя Сталина: врач-кардиолог по профессии, она утверждала, будто признанные светила медицины игнорировали ее предупреждение о серьезных нарушениях сердечной деятельности высокопоставленных больных, вследствие чего те покидали наш грешный мир.

Среди "злобных нелюдей", о которых рассказали газеты, были выдающиеся терапевты - братья М. Б. и Б. Б. Коганы, оказавшиеся агентами иностранных разведок, причем один английской, а второй почему-то японской. Также на японцев работал начальник Лечсанупра Кремля профессор П. И.Егоров (видимо, соблазненный евреями). Академик В. Н. Виноградов также отправился за решетку вместе с коллегами, но уже по личному указанию Сталина. Кстати, если поначалу в "деле врачей" фигурировало немало русских фамилий, то следующая порция обвиняемых состояла уже практически из одних специалистов-евреев. Центральными фигурами заговора называли главного врача Боткинской больницы Шимелиовича и "буржуазного националиста" Михоэлса, убитого пятью годами ранее (преступников тогда так и не нашли). Всем "убийцам" инкриминировали выполнение директив шпионской организации "Джойнт". Довольно быстро многие узнали: "Джойнт" - организация благотворительная. Но благотворители могут быть легко превращены в шпионов. Как говорится, было бы вдохновение. Так что следствие "установило", что "участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного исследования пациентов, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их". На "убийц в белых халатах" списали смерть Жданова, Щербакова, а также рассказали об их попытках сжить со свету маршалов Говорова, Василевского, Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других высокопоставленных лиц.

На самом деле история гонений на врачей началась гораздо раньше. "Первые ласточки" в деле медработников проявились в процессе 1938 года. Тогда ряд врачей расстреляли или приговорили к длительным срокам заключения (которые перенесли не все) за. "убийство" Максима Горького и его сына, а также чекиста Менжинского. Следует заметить, что в действительности писатель, всю жизнь лечившийся от хронического заболевания легких (предполагаемо туберкулезного происхождения) умер от прогрессирующего хронического неспецифического воспаления легких с резким рубцовым процессом в них и осложнениями со стороны сердца. А Менжинский скончался от прогрессирующей ишемической болезни сердца, вызванной склерозом коронарных сосудов. В смерти сына писателя также никакого криминала специалисты не обнаружили.

Государственная политика антисемитизма, вдохновляемая "вождем всех народов", достигла своего апогея в 1948–1953 годах, но начала проявляться еще во время Великой Отечественной войны. К этому периоду относится, например, разгром Еврейского антифашистского комитета (1948) с "судом" и расстрелами (1952). Поскольку, к досаде Сталина, дело ЕАК странным образом прошло мимо внимания изнуренного войной и голодом, нищего народа, для "окончательного решения еврейского вопроса" в СССР потребовалась более тщательно подготовленная провокация. Для начала была провозглашена борьба с космополитами. Последние, "по странному стечению обстоятельств", едва ли не поголовно оказались евреями! Евреям все труднее становилось поступить в вузы, появились специальности, на которые "детей Израилевых" не принимали. Те же, кто успел получить запретную специальность, не могли найти работу даже при условии наличия свободных мест. Короче, начинал срабатывать стандартный проект "спасения России" в виде морального избиения представителей "неуставной" нации. А там и до уничтожения физического было, как говорится, рукой подать. Следующим шагом на этом пути стало пресловутое "дело врачей-вредителей", по которому было арестовано 37 специалистов и членов их семей.

Чем же так не угодили высшему лицу государства представители самой гуманной профессии? В декабре 1952 года академик Виноградов лично обследовал "вождя всех народов" и пришел к неутешительному заключению: главе государства требуется специальное лечение, длительный отдых, а значит, продолжительное отстранение (!) от дел державы. В итоге, увидев рекомендации, оставленные медиком, Сталин пришел в дикую ярость и начал кричать: "В кандалы его, в кандалы!"