Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Содержание:

Предисловие 1

Громовержец - (Н. Я. Марр) 2

Человек-словарь - (Д. Н. Ушаков) 8

"Никуда не годный заговорщик" - (Н. Н. Дурново) 10

Крестьянский сын - (А. М. Селищев) 15

Метеор - (Е. Д. Поливанов) 19

Трудное плавание по течению - (Н. И. Конрад) 26

"Колоссальный продуктор" - (Н. А. Невский) 33

Дважды умерший - (Н. Ф. Яковлев) 38

Первая женщина - (Р. О. Шор) 44

Грустная судьба - (В. Н. Волошинов) 48

Петр Cаввич - (П. С. Кузнецов) 53

Человек-столетие - (В. И. Абаев) 58

Человек в трех зеркалах - (М. Ю. Юлдашев) 62

Выдвиженец - (Т. П. Ломтев) 64

Мудрый директор - (Б. Г. Гафуров) 70

Мемуаристка - (К. А. Антонова) 72

Этот бескомпромиссный Сыромятников - (Н. А. Сыромятников) 75

Лектор-директор - (М. С. Капица) 79

Нестандартный человек - (О. С. Широков) 82

Дойти до языка Адама - (С. А. Старостин) 83

Об отце - (М. А. Алпатов) 92

О матери - (З. В. Удальцова) 98

Владимир Михайлович Алпатов

Языковеды, востоковеды, историки

Предисловие

Предлагаемая читателю книга не соблюдает "чистоту жанра". Она совмещает в себе научный и научно-популярный подход, рассказ о научных идеях, биографический анализ и элементы мемуаров. Автор книги уже много лет занимается историей отечественной науки ХХ в., постепенно расширяя рамки исследований: сначала история японского языкознания, потом изучение языкознания вообще, наконец, и история развития ряда других гуманитарных дисциплин. А история науки включает в себя, по крайней мере, два компонента: историю идей и историю людей. Можно, разумеется, ограничиваться исключительно историей идей (сейчас это применительно к лингвистике стали называть лингвистической эпистемиологией) и полностью отвлекаться от истории людей. И я так поступал и буду поступать во многих своих публикациях. Однако, занимаясь историей науки, сталкиваешься с тем, что те или иные идеи и концепции выдвигали интересные люди с яркими судьбами. И, бывало, хотелось поделиться с читателем малоизвестными фактами их биографий, а в ходе работы не раз всплывали совершенно новые сведения, в том числе архивные. А в советской науке ХХ в., особенно его первой половины, пожалуй, как ни в какой другой, трудно отделить историю идей в чистом виде от обстоятельств, в которых эти идеи вырабатывались и провозглашались. Традиционная биография ученого бедна внешними событиями: тогда-то родился и умер, там-то учился, там-то работал, то-то опубликовал, но редко так получалось в годы революций, войн, коренной ломки общественных отношений. В судьбах многих моих героев бывали и взлеты, и падения. Но даже если событийная сторона жизни была более или менее спокойной, что во второй половине века стало нормой, то могло быть немало внутренних сложностей: многим приходилось проходить через переоценку ценностей, непризнание и непонимание со стороны окружающих и многое другое. А многие концепции вообще неотделимы от личности их автора; яркий пример – Н. Я. Марр.

В биографиях многих моих "героев" отразилось сложное и интересное время их жизни. Они нередко дают представление не только об истории тех научных дисциплин, которыми они занимались, но и обо всей истории нашей страны за последнее столетие. Я, разумеется, не ставил себе задачу написать сколько-нибудь связный исторический очерк, но, как мне представляется, кое-какую информацию эти судьбы могут давать. Безусловно, в моих оценках немало субъективного, но мне очень хотелось бы отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Моя научная жизнь сложилась так, что я по образованию и основным занятиям – языковед (или, что то же самое, лингвист), но после окончания МГУ более сорока лет работаю в академическом Институте востоковедения, где страны Азии и Северной Африки изучают не только в лингвистическом аспекте, но и в историческом, культуроведческом, политологическом, экономическом и т. д. Можно ли считать востоковедение единой наукой? Это спорно, но общее в разноплановых исследованиях той или иной страны Востока (скажем, Японии) все же есть, а наше классическое востоковедение, последних представителей которого (например, Н. И. Конрада) я еще застал, занималось своими странами и народами во всех аспектах. Поэтому меня с давнего времени интересовали и история лингвистики, и история востоковедения (в состав которого традиционно входит и восточное языкознание), а среди персонажей книги присутствуют и чистые лингвисты, не все из которых занимались восточными языками, и востоковеды, независимо от того, занимались ли они специально языками или нет. Были и ученые, одновременно работавшие и как лингвисты широкого профиля, и как востоковеды (Н. Я. Марр, Е. Д. Поливанов). Кроме того, некоторые из рассматриваемых здесь ученых могли заниматься и другими вопросами: публикациями памятников, литературой, этнографией и др. Все это тоже как-то здесь учитывается. Я не стремился охватить в очерках всех наиболее крупных отечественных ученых, мой отбор персонажей иногда случаен, а их вклад в науку неравноценен, но мне каждый из моих "героев" представлялся хоть чем-то интересным.

Среди персонажей моих очерков есть немало людей, наследием и биографией которых я занимался, но которых никогда не мог видеть, поскольку они умерли еще до моего рождения. Однако некоторых ученых и организаторов науки я знал: одних по филологическому факультету МГУ, где я учился, а позже стал по совместительству преподавать, других по Институту востоковедения. Какими-то из своих воспоминаний мне хотелось бы поделиться, хотя среди моих очерков вряд ли хотя бы один можно назвать мемуарами в чистом виде. Кроме того, я решился рассказать и о своих родителях, которые тоже работали в советских гуманитарных науках. Они, правда, не были ни лингвистами, ни востоковедами в традиционном для нашей страны понимании; они были историками. Но я, сам не будучи историком, включил и их в свою галерею.

О большинстве своих "героев" я уже не раз писал и публиковал статьи, а иногда и книги. Но эти публикации, как правило, были рассчитаны на читателя-профессионала. А мне хочется рассказать о них и более широкому читателю. Поэтому я сознательно отказался от научного аппарата, от систематической библиографии (источники приводимых в книге цитат можно найти в других моих публикациях), значительно упрощаю изложение научных концепций своих персонажей. Однако я не счел возможным ограничиваться только биографическим и мемуарным материалом. Важно было и показать вклад моих "героев" в науку, поэтому я старался как-то рассмотреть и их научные взгляды, пусть упрощенно.

В качестве первого варианта данной монографии я могу рассматривать небольшую книгу "Москва лингвистическая", изданную в 2001 г. издательством Института иностранных языков. В нее были включены очерки о ряде лингвистов, про девять из которых рассказывается и здесь. Однако здесь все эти очерки значительно переработаны и расширены.

Об ученых, здесь рассмотренных (кроме троих), ранее у меня выходили публикации. Некоторые из них послужили основой для данных очерков, но все они в ходе подготовки книги к печати подверглись той или иной правке. Далее приводится список основных публикаций. Часть из них была выполнена совместно с ныне покойным Ф. Д. Ашниным на основе архивных исследований, большей частью принадлежавших моему соавтору; однако за тексты каждой из этих публикаций я несу полную ответственность.

Н. Я. Марр:

История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 2-е изд. М.: УРСС, 2004.

Актуально ли учение Марра? // Вопросы языкознания. 2006. № 1.

Н. Я. Марр и народные этимологии // Вопросы филологии. 2009. № 1.

Д. Н. Ушаков:

Дмитрий Николаевич Ушаков – ученый и человек // Арбатский архив. II. М., 2009.

Н. Н. Дурново:

"Дело Славистов": 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Николаевич Дурново // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 4. С Ф. Д. Ашниным.

А. М. Селищев:

"Дело Славистов": 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Е. Д. Поливанов:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 35–66. Ищите в расстрельных списках. К 100-летию со дня рождения Е. Д. Поливанова // Азия и Африка сегодня. 1991. № 12.

Евгений Дмитриевич Поливанов // Отечественные лингвисты ХХ века. Ч. 2. М.: ИНИОН, 2003.

Н. И. Конрад:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 83–97. Николай Иосифович Конрад. К 100-летию со дня рождения // Восток. 1991. № 2.

Предисловие // Николай Конрад. Неопубликованные работы. Письма. М., 1996.

Академик Николай Иосифович Конрад // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 5–6.

Николай Иосифович Конрад (1891–1970) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и Средние века. М.: Наука, 2004.

Н. А. Невский:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 77–82. Николай Александрович Невский // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 6.

"Колоссальный продуктор" // Русское подвижничество. К 90-летию Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1996.

Н. И. Конрад и Н. А. Невский:

Конрад и Невский // Российские востоковеды. Страницы памяти. М.: Муравей, 1998.

Е. Д. Поливанов, Н. И. Конрад и Н. А. Невский: Три япониста // Знание-сила. 1992. № 1.

Н. Ф. Яковлев:

Жизнь и труды Николая Феофановича Яковлева // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. № 4, 5. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Феофанович Яковлев // Отечественные лингвисты ХХ века. Ч. 3. М.: ИНИОН, 2003.

Р. О. Шор:

Розалия Осиповна Шор // Вопросы языкознания. 2009. № 5.

В. Н. Волошинов:

Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2005.

П. С. Кузнецов:

Петр Саввич Кузнецов (к 100-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 1.

Воспоминания о Петре Саввиче Кузнецове // Фортунатовский сборник. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

В. И. Абаев:

Предисловие // Абаев В. И. Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006.

В. И. Абаев – теоретик языкознания // Вопросы языкознания. 2009. № 3.

П. С. Кузнецов и В.И. Абаев:

Эпизод идейной борьбы в советской лингвистике // Ирано-Славика. 2008. № 1–2.

М. Ю. Юлдашев:

Двое из Саранска // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2001. № 2.

Т. П. Ломтев:

Тимофей Петрович Ломтев // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Серия 6. Отечественное языкознание. 1995. № 3.

Б. Г. Гафуров:

Мудрый руководитель и наставник // В масштабе века. Бободжан Гафурович Гафуров. М.: Посольство Республики Таджикистан, 1999. То же. Академик Бободжан Гафуров. К 100-летию со дня рождения. М.: Восточная литература, 2009.

К. А. Антонова:

О мемуарах К. А. Антоновой // К 100-летию со дня рождения К. А. Антоновой. М.: Восточная литература, 2011.

Н. А. Сыромятников:

Этот бескомпромиссный Н. А. Сыромятников // О коллегах и товарищах. Московские востоковеды 60–80-х годов. М.: Восточная литература, 1994.

М. А. Алпатов:

Об отце // История и историки. 2004. Историографический вестник. М.: Наука, 2005.

З. В. Удальцова:

Член-корреспондент АН СССР Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) // Новая и новейшая история. 2008. № 6.

Удальцова Зинаида Владимировна (1918–1887) // Портреты историков. Том 5. Средние века. Новая и новейшая история. М.: Наука, 2010.

О ряде рассматриваемых ученых см. также публикацию:

Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 1 (53). Очерки, за исключением двух последних, расположены в порядке дат рождения их персонажей.

Громовержец

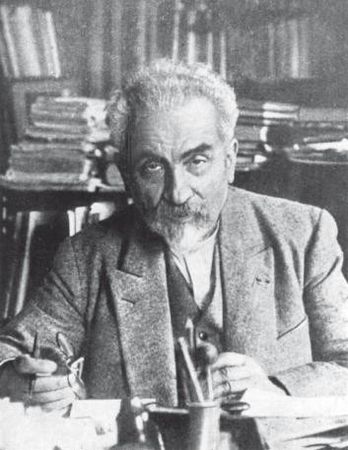

(Н. Я. Марр)

Имя академика Николая Яковлевича Марра (1864/1865–1934) я узнал в очень раннем детстве, когда мне еще не было и четырех лет. Меня иногда водили в дом тетки моей матери, скульптора З. Д. Клобуковой. В огромной коммунальной квартире с высоченными потолками в центре Москвы, переделанной из парадных залов барского дома Горчаковых, большую комнату занимала ее мастерская. Она вся была уставлена скульптурами, казавшимися ребенку громадными. Помню, как Зинаида Дмитриевна показывала их мне и рассказывала, кто есть кто. И был там мрачный бородатый человек, рядом с которым стояла скульптура солдата, про них было сказано: "Это академик Марр, это красноармеец. Они у меня разговаривают". Много позже я узнал, что Клобукова была знакома с Марром, лепила его с натуры, но когда я заинтересовался этой личностью, ее уже не было на свете.

Прошел год, и помню лето, дачу в Кратове и поселковый радиорепродуктор, из которого разносилась статья И. В. Сталина "Относительно марксизма в языкознании". Мне в пять лет запомнились из нее лишь два неоднократно повторявшихся слова "базис" и "надстройка". Но стало ясно, что академик Марр – вовсе не такой хороший человек, каким представляла его сестра моей бабушки. Впрочем, скульптура продолжала стоять в мастерской еще много лет, но, увы, после смерти Зинаиды Дмитриевны в 1968 г. родственники продали ее вместе с другими оставшимися скульптурами неизвестно куда, и следы ее затерялись.

Когда я начал учиться лингвистике, то узнал, что и после разоблачения "культа личности" учение Марра не признали. В нашем обучении он почти не присутствовал (только в курсе истории лингвистики В. А. Звегинцев его упоминал, но отзывался о нем резко). Зато помню, как на научном студенческом обществе студент старшего курса Сергей Кузнецов (ставший впоследствии известным лингвистом) рискнул выступить с докладом о Марре, что по тем временам (1966 г.) выглядело экзотикой. Впрочем, он мало что сумел сказать в защиту академика, кроме общих слов о том, что тот подходил к своему предмету комплексно и совмещал в себе лингвиста, археолога и историка.

И потом Марр был для меня где-то далеко, пока не грянула перестройка. Все, связанное с главным критиком Марра, вдруг стало сверхактуальным, начались становившиеся все более злыми его разоблачения. Это вызывало (не у лингвистов, а у философов и особенно писателей и журналистов) сочувствие к любым его "жертвам", и к Марру тоже. Пошли публикации, авторы которых иногда даже не знали, что академика критиковали более чем через пятнадцать лет после его смерти. А я весной 1987 г. закончил большую тему и не мог сразу разобраться, чем заняться дальше. Потом у меня умерла мать, я долго был выбит из колеи. И тут в конце октября востоковед Петр Михайлович Шаститко (1923–2009) предложил мне написать в журнал "Народы Азии и Африки" статью о значении дискуссии 1950 г. для советского востоковедения. Я вдруг понял, что это то, что мне сейчас нужно.

Я начал работать в библиотеках, читать сочинения Марра, его сторонников и противников, встречаться с участниками и свидетелями тех событий (в конце 80-х их было еще много, я охватил около двух десятков людей, из которых сейчас не остался в живых никто). И тема меня захватила. Материала оказалось столько, что помимо статьи сама собой получилась книга "История одного мифа: Марр и марризм" (к сожалению, из-за неспешности издательства "Наука" книга, написанная в 1988 г., вышла лишь осенью 1991 г., уже в другую историческую эпоху, когда эффект новизны прошел). Я думал, что книгой исчерпал тему, и перешел на другие сюжеты, но оказалось, что академик меня не отпускает, к тому же неожиданно тема Марра приобрела новую актуальность, о которой я скажу в конце. И за прошедшие два десятилетия пришлось писать и о параллелях между марризмом и марксизмом, и о причинах выступления Сталина, и о методах этимологизирования Марра, и о многом другом, полемизировать с неожиданно появившимися "неомарристами". В 2004 г. "История одного мифа" вышла вторым, дополненным изданием. А, рассказывая здесь о персоналиях советских лингвистов, нельзя пройти мимо столь мощной и яркой фигуры, ставшей с 1987 г. моим "вечным спутником".

Николай Яковлевич Марр – по выражению его ученика В. И. Абаева, "без сомнения, если не самое знаменитое, то самое "шумное" имя в истории советской науки". Его считали великим ученым, сравнивали с Коперником и Дарвином, но могли и полностью зачеркивать его вклад в науку и сожалеть о бумаге, исписанной его сочинениями. Ушли из жизни последние люди, его знавшие, но споры о нем продолжаются.

В его биографии все было необычно, начиная с происхождения. Его отец Джеймс (по другим источникам, Джекоб) Марр, шотландец-садовник, оказался заброшен судьбой в Закавказье, где в восьмидесятилетнем возрасте женился на двадцатилетней грузинке. От этого брака в Кутаиси родился Николай Яковлевич. Как он впоследствии рассказывал, у его родителей не было общего языка: отец говорил по-английски и по-русски, мать – только по-грузински. Но, безусловно, родным языком Николая Марра был грузинский (по-русски он говорил свободно, но с заметным акцентом), и детство он провел среди грузин. В Кутаисской гимназии мальчик выделялся способностями, но также и странностями поведения: однажды, поругавшись с товарищами, он положил в мешок свои книги и пошел по шпалам в Тифлис, а потом еще дважды убегал из гимназии. Как позже писал сам Марр, в те годы он увлекался идеями независимости Грузии, вдвоем с товарищем они как-то поклялись отдать за это жизнь, но, как сам добавляет, его товарищ стал директором банка, а он академиком.