Подобных анекдотов о рассеянности гениального ученого существует великое множество. Вот лишь некоторые из них. Однажды Норберт Винер столкнулся со своим студентом около университетского кампуса. Они поздоровались и, слово за слово, увлеклись обсуждением одной интересной математической задачи. Когда Винер закончил объяснять способы ее решения, он вдруг виновато взглянул на студента и спросил: "Простите, а с какой стороны я пришел сюда?" Студент почтительно указал направление. "Ага. Значит, я еще не ел", - с грустью констатировал профессор.

Администратор факультета математики Массачусетского технологического института Филлис Блок вспоминал, как Винер любил навещать его в офисе и подолгу беседовать с ним о всевозможных научных материях. Так продолжалось несколько лет, пока офис мистера Блока не переехал в другое помещение. И тогда Винер пришел к нему снова… представился и познакомился. "Он не помнил, что я - это тот самый человек, - смеялся Блок, - с которым он часто общался. Меня он помнил только по комнате, в которой я сидел."

В некоторых же вопросах ученый был принципиален и даже упрям. Однажды утром один из его студентов ехал по дороге в Нью-Гемпшир и увидел старенький автомобиль с проколотой шиной, стоявший на обочине. Рядом сидел какой-то человек и беспомощно глядел на все это хозяйство. В незадачливом водителе студент узнал самого Винера. Когда молодой человек остановился и попытался помочь, профессор первым делом проверил у него зачетку и согласился принять помощь, так как зачет по математике уже был получен.

С возрастом неустойчивость психики Норберта частично прошла и, по свидетельству многих современников, трансформировалась в защитную реакцию, выражавшуюся в тщеславии и высокомерии. Справедливости ради надо заметить, что оснований для высокомерия было более чем достаточно. Профессор Винер ни много ни мало изобрел новую науку - кибернетику. Появление одноименной книги в 1948 г. мгновенно превратило его "из ученого-труженика, пользующегося определенным авторитетом в своей специальной области, в нечто вроде фигуры общественного значения". Потому что его кибернетика - в большей степени наука о живых организмах, человеке и обществе, чем о машинах.

В 20-30-х гг. Винер вновь колесил по Европе с целью повышения квалификации: логику он изучал под руководством Б. Рассела в Кембридже, математику - в Геттингене у Д. Гилберта, познакомился с Н. Бором, М. Борном, Ж. Адамаром и другими известными учеными XX века. Сам Норберт говорил о своей потребности к постоянному образованию так: "Когда я переставал учиться хотя бы на минуту, мне казалось, что я перестаю дышать. Это было сродни тупому инстинкту".

Окружающие относились к Винеру как к настоящему "сумасшедшему профессору" - вымирающему ныне типу, впервые блестяще описанному Жюлем Верном. Норберт преподавал, писал статьи и книги. Его имя все больше приобретало известность в науке. В теории радиационного равновесия звезд появилось уравнение Винера - Хопфа. Он читал курс лекций в пекинском университете Цинхуа и принимал участие в создании в Америке первых аналоговых вычислительных машин.

С началом Второй мировой войны в Пентагоне вспомнили о Винере. Нет, его не послали стрелять по врагам из винтовки или управлять радаром - Норберт, не покидая родной институтской кафедры, занялся разработкой новой модели управления силами ПВО. В процессе работы над математическим аппаратом для систем наведения зенитного огня ученый первым предложил отказаться от практики ведения огня по отдельным целям, особенно воздушным, так как в условиях реального боя это было практически бесполезно. Можно сказать, что принятое в военной тактике понятие "массированный огонь" - довольно жуткое по своей сути, но, с математической точки зрения, абсолютно правильное изобретение - своим рождением обязано именно Винеру. Кстати, сам он не любил особо распространяться об этом периоде своей научно-исследовательской деятельности, поскольку всегда считал себя пацифистом.

В этой же напряженной военной обстановке возникли первые наброски того, что со временем стало новой наукой. Именно тогда Норберт впервые столкнулся с тем, что машина должна выполнять сложные действия по предсказанию поведения цели, заменяя наводчика, и обратил внимание на роль обратных связей в технике и живых организмах. Очень продуктивным оказалось его знакомство с мексиканским физиологом доктором Артуром Розенблютом, которое состоялось в 1945–1947 гг., когда Винер работал в кардиологическом институте в Мехико.

Сопоставление знаний из области медицины, физиологии и математики и позволило Норберту Винеру сформулировать проект нового научного направления. Идея заключалась в необходимости создания единой прикладной науки, изучающей процессы хранения и переработки информации, управления и контроля. Для этой науки Винер предложил название "кибернетика", получившее общее признание. Естественно, что конкретное содержание этой новой области знания не является созданием одного Винера. Не меньшую роль сыграли в формировании кибернетики, например, идеи Клода Шеннона. Но Винеру, несомненно, принадлежит ведущая роль в пропаганде значения кибернетики во всей системе человеческих знаний.

Сам термин "кибернетика" происходит от греческого "кормчий" и впервые был применен Винером в современном смысле в 1947 г. Этот же греческий корень, искаженный в латинском написании, образовал в английском языке слово "governor", а в русском "губернатор".

Важно отметить, что полное название главной книги Винера выглядит следующим образом - "Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине", а последующая программная работа вышла под названием "Человеческое использование человеческих существ, или Кибернетика и общество". Таким образом, кибернетика - в большей степени наука о живых организмах, человеке и обществе, чем о машинах. Машина - скорее инструмент и модель в общей кибернетике, а не предмет изучения, правда, в последнее время акценты несколько сместились. Сама книга читается как захватывающий роман, хотя и насыщена терминологией и формулами. Винер мог бы стать хорошим писателем, но стал гениальным ученым.

По окончании Второй мировой войны Винер, независимо от советского математика А. Н. Колмогорова, развил теорию интерполяции и экстраполяции стационарных случайных процессов. Кроме того, он разработал для таких процессов теорию их "фильтрации", получившую широкое техническое применение.

К преподаванию и напряженной работе над книгами и статьями добавились многочисленные конгрессы, выступления и поездки. Винер сотрудничал с группами разработчиков первых американских цифровых вычислительных машин. В 1953 г. выступал с лекционным турне в Индии, а в 1960 г. даже приезжал в Советский Союз и выступал в Политехническом музее с лекцией о мозговых волнах. Вернувшись в США, ученый высоко оценил уровень развития советской науки: "Они отстают от нас в аппаратуре - не безнадежно, а немного. Они впереди нас в разработке теории автоматизации".

Для ученого наивысшим достижением является не очередное звание или премия, а создание нового научного направления. А если еще при жизни автора новая наука начинает приносить плоды и будоражит сознание современников, то это - наибольшее счастье. Винеру невероятно повезло. Хотя дело, конечно, не только в везении.

Концепция кибернетики родилась из синтеза многих научных направлений. Во-первых, как общий подход к описанию и анализу действий живых организмов и вычислительных машин или иных автоматов. Во-вторых, из наблюдения аналогий между поведением сообществ живых организмов и человеческого общества и возможностью описать их с помощью общей теории управления и информации. И наконец, из синтеза теории передачи информации и статистической физики, который и привел Винера к важнейшему открытию, связывающему количество информации и отрицательную энтропию в системе…

В январе 1964 г. Норберт Винер был удостоен высшей награды для американского ученого - национальной медали "За научные достижения". На торжественном обеде в Белом Доме, посвященном этому событию, президент США Линдон Джонсон обратился к профессору с такими словами: "Ваш вклад в науку на удивление универсален, ваш взгляд всегда был абсолютно оригинальным, вы потрясающее воплощение симбиоза чистого математика и прикладного ученого". Надо сказать, что во время произнесения этой фразы Винер вдруг начал громко сморкаться, а потом долго переспрашивал у соседей, что сказал этот молодой джентльмен.

В толпе энергичных и жизнерадостных людей он выглядел потерянным, будто старающимся все время что-то вспомнить. Его вид мог бы вызывать жалость, если бы окружающие не понимали, что он по-настоящему велик. Впереди у ученого было еще несколько лет напряженной работы, но он уже прикоснулся к вечности и даже стал ее частью. Его по сути уже не было здесь, среди бодрых и здоровых мужчин, которым казалось, что в их жизни происходит важное событие. На самом деле самые важные события происходят не на официальных приемах, а в тишине и одиночестве бессонных ночей.

Дряхлая оболочка, несущая физические страдания, Винеру была уже больше не нужна. Сконцентрированный сгусток информации давно уже готов был оторваться от чувствительного, но ослабевшего и не вмещающего его физического носителя и раствориться в бесконечном океане идей. Он уже ждал своего освобождения, с которым должны были прийти неограниченные возможности познания и озарения. Через два месяца он растворится в информационных потоках Вселенной, оставив каждому из оставшихся на Земле послание: "Жизнь - это островок "здесь-сейчас" в умирающем мире. Процесс, благодаря которому мы противостоим потоку разрушения и упадка, называется гомеостазом. Мы продолжаем жить в очень специфической среде, которую несем с собой до тех пор, пока разрушение не станет преобладать над процессом нашего собственного восстановления. Тогда мы умираем".

Гениальный ученый, "отец" кибернетики Норберт Винер умер в Стокгольме 19 марта 1964 г. Ему было всего 69 лет. За свою жизнь он написал по крайней мере одну великую книгу - "Кибернетика", придумал более 10 компьютерных терминов, которые используются до сих пор, обучил тысячи студентов и опубликовал множество трудов по математическому анализу, теории вероятностей, электрическим сетям и вычислительной технике.

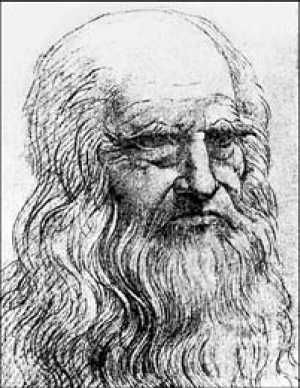

ВИНЧИ ЛЕОНАРДО ДА

(род. в 1452 г. - ум. в 1519 г.)

Гениальный итальянский художник, архитектор, инженер, изобретатель, ученый и философ, проявивший себя практически во всех областях естествознания: анатомии, физиологии, ботанике, палеонтологии, картографии, геологии, математике, химии, аэронавтике, астрономии, оптике, механике, гидравлике, акустике.

Автор более 7 тысяч листов записей, содержащих научные и архитектурные проекты, изобретения и зарисовки.

Эпоха Возрождения, словно мифическая плодородная Гея, породила немыслимое для небольшого промежутка времени число титанов духа, мысли, искусства. Но самым гениальным был ее первенец - Леонардо да Винчи, с именем которого связывают зарождение классического искусства Ренессанса и появление людей с поистине энциклопедическими знаниями. Поэтому 15 апреля 1452 г. является знаменательной датой в истории человеческой цивилизации. В этот день в селении Анкиано близ городка Винчи в тосканских Альбанских горах у незамужней крестьянки Катерины родился сын. Его отец, молодой нотариус Пьеро да Винчи, закончив обучение своему прибыльному потомственному ремеслу во Флоренции и вернувшись в родной городок, пылко увлекся молодой, здоровой, красивой девушкой. Вскоре она стала матерью его сына, который при крещении получил имя Леонардо ди Пьеро ди Антонио.

В том же году сер Пьеро женился на равной себе по происхождению Альбьере Амадори, а Катерину выдал замуж. Сына же, признав в присутствии свидетелей своим, взял на воспитание. В те времена незаконнорожденные дети были явлением обычным и общество смотрело на них снисходительно, к тому же молодая жена Пьеро оказалась бездетной. И она сама, и дед с бабкой, мечтавшие о внуке, души не чаяли в очаровательном ребенке, таком красивом, разумном и спокойном. Рос мальчик физически крепким, здоровым, учился легко, мог часами бродить по окрестным горам, наслаждаясь одиночеством и великолепной тосканской природой.

Когда Леонардо было около 14 лет, умер его дед, заботливо воспитывавший и оберегавший внука, а вслед за ним и мачеха, окружавшая его лаской. Не привыкший терять времени даром Пьеро женился вторично и перебрался во Флоренцию в надежде на лучшие заработки. Надо сказать, надежды эти вполне оправдались.

Леонардо по-прежнему оставался единственным сыном своего отца, так как у новой жены Пьеро, Франчески Ланфредини, детей тоже не было . Казалось, судьба специально создавала условия, наиболее благоприятные для развития юного гения. Он жил, окруженный любовью и заботой близких, получил обычное для детей из зажиточных буржуазных семей разностороннее образование - кроме чтения, письма и арифметики, в которой преуспел настолько, что, по словам историка и биографа Дж. Вазари, "своими вопросами ставил в затруднительное положение преподавателей". Леонардо был обучен начаткам латыни, прекрасно играл на лире и "божественно пел импровизации". Но более всего воображение мальчика волновали рисование и лепка. Обратив внимание на это увлечение сына, Пьеро отнес его работы своему давнишнему приятелю, одному из самых известных во Флоренции мастеров, Андреа дель Верроккьо (Верроккио). Тот пришел в восхищение от первых художественных опытов юноши и сказал, что Леонардо должен всецело посвятить себя искусству.

Так в 1466 г. юный да Винчи стал учеником Верроккьо. В его мастерской рука об руку трудились художники, скульпторы, кузнецы, которые помимо живописных, скульптурных и ювелирных произведений создавали великолепные механические поделки, музыкальные инструменты и даже ремонтировали всевозможные предметы. Элементарные инженерные навыки являлись составной частью работы художника. К Верроккьо стекались художники со всей Тосканы и соседних областей, чтобы поделиться своим умением и научиться чему-то новому друг у друга. Здесь Леонардо не просто обучился всем приемам изобразительного искусства, но и осознал его неразрывную связь с наукой. Всю дальнейшую жизнь да Винчи стремился посредством живописи, которую считал наиболее интеллектуальным видом творчества, выразить красоту и гармонию окружающего мира, а чтобы сделать это наилучшим образом, брался за изучение всех его проявлений и закономерностей. Так, не обладая врожденным чувством перспективы, он компенсировал этот недостаток тщательным изучением ее законов, математическим расчетом и геометрическим построением. То же можно сказать и о пропорциях человеческой фигуры, постижение которых далось художнику ценой больших умственных, душевных и физических усилий. Известно, что он много времени провел в анатомическом театре, препарируя трупы, слой за слоем снимая плоть и оголяя кости. Он был одним из первых, кто сделал зарисовки частей тела в сечении, а также не только впервые описал ряд костей и нервов, но и дал им название.

Более того, да Винчи делал поперечные срезы органов, черепа и конечностей, предвосхищая тем самым современные методы топографической анатомии, изучал кровеносную и нервную системы, положение зародыша в матке. Казалось бы, зачем художнику, чтобы достоверно изобразить человеческое тело, углубляться в изучение подкожных мышц? Но таков был Леонардо: начав заниматься анатомией, чтобы совершенствовать свое искусство живописца, он, как всегда, увлекся, и результатом его исследований стали сотни листов подробнейших рисунков. Современник да Винчи итальянский историк Паоло Джовио свидетельствует, что мастер мечтал, "дабы этот многолетний труд, размноженный в бесчисленных гравюрах на меди, послужил искусству". Увы, как и многим другим проектам, сбыться этой мечте было не суждено.

Основы инженерных знаний, которые Леонардо получил в мастерской Верроккьо, он также позже использовал в своих многочисленных проектах и изобретениях. Да что там позже! Еще двадцатилетним юношей, уже будучи принятым во Флорентийскую гильдию художников, да Винчи выдвинул идею постройки судоходного канала от Пизы до Флоренции и создал чертежи механизмов, приводимых в движение силой воды.

Одной из самых ранних живописных работ Леонардо, не затерявшейся подобно многим другим, считается фигура коленопреклоненного ангела и часть пейзажа в картине его учителя "Крещение Христа" (ок. 1472–1475 гг.). По свидетельству Вазари, этот ангел "вышел много лучше, нежели фигуры самого Верроккьо". Здесь, как и в последующих работах Леонардо, эффект динамичности достигается расположением складок одежды, поворотом головы, "подвижностью" волос. Недаром именно эти элементы бесчисленное количество раз варьируются в набросках мастера. А зарисовка пейзажа для "Крещения", известная как "Вид на долину Арно", выполненная быстрыми, беглыми штрихами пера, полна жизненной энергии колебаний воды и трепета листьев. Уже вполне самостоятельной работой молодого художника можно считать "Благовещение" (ок. 1473–1475 гг.). Далекая от совершенства, она все же передает характерные черты живописи Леонардо: плавную объемность форм, мягкую светотень. Такими же достоинствами отмечены и другие картины, написанные во Флоренции, среди них "Портрет Джиневры деи Бенчи", "Мадонна Бенуа", "Мадонна с гвоздикой".

В 1480 г. да Винчи уже имел собственную мастерскую. Возможно, в ней были написаны оставшиеся незаконченными "Святой Иероним" и алтарный образ "Поклонение волхвов" для монастыря Сан-Донато а Скопето. Интересно, что, сделав множество подготовительных рисунков, в числе которых и перспективные этюды с тщательной геометрической разметкой, и уже начав писать картины, Леонардо вдруг потерял к ним интерес и оставил работу.

Эта странная особенность его творческого гения всегда ставила в тупик и современников, и более поздних исследователей - ведь художника, способного в мельчайших подробностях выписывать каждый лепесток цветка, каждый волосок в прическе, никак нельзя было упрекнуть в отсутствии усидчивости. Итальянский искусствовед Карло Педретти считает, "что в этом и состоит драма Леонардо: постоянная неудовлетворенность, непрекращающееся стремление к совершенству, как страсть, доходящая до болезненности". А в записках живописца XVI в. Д.-П. Ломаццо читаем: "Он считал искусство настолько великим, что находил у себя ошибки в тех местах картины, которые другим представлялись чудом".