После смерти мужа Зинаида Николаевна была немного не в себе. Сначала она с трудом восприняла его смерть, даже хотела покончить с собой, выбросившись из окна. Затем вдруг успокоилась, говоря, что Дмитрий Сергеевич жив, даже разговаривала с ним.

Она пережила его на несколько лет. Зинаида Гиппиус умерла 9 сентября 1945 года, ей было 76. Ее смерть вызвала целый взрыв эмоций. Ненавидевшие Гиппиус не верили в ее смерть, приходили и для того, чтобы лично убедиться в том, что она мертва, стучали по гробу палками. Те немногие, кто уважали и ценили ее, видели в ее смерти конец целой эпохи… Иван Бунин, никогда не приходивший на похороны, – он панически боялся смерти и всего, что с ней связано, – практически не отходил от гроба. Ее похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, рядом с мужем Дмитрием Мережковским.

Легенда ушла в небытие. А потомкам остались несколько сборников стихов, драмы, романы, тома критических статей, несколько книг воспоминаний – и память. Память о великой женщине, старавшейся держаться в тени великого мужа и осветившей светом своей души русскую литературу.

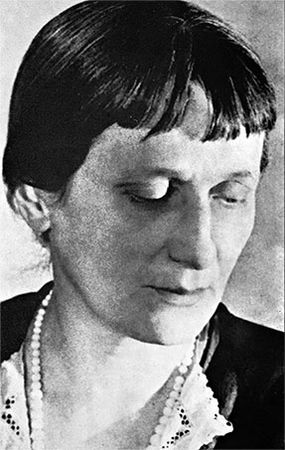

Анна Ахматова

Северная звезда

…Ее называли "Северной звездой", хотя родилась она на Черном море. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, в которой были войны, революции, потери и очень мало простого счастья. Ее знала вся Россия, но были времена, когда даже ее имя было запрещено упоминать. Великий поэт с русской душой и татарской фамилией – Анна Ахматова.

Та, кого потом вся Россия узнает под именем Анны Ахматовой, родилась 11(24) июня 1889 года в пригороде Одессы, Большом Фонтане. Ее отец, Андрей Антонович Горенко, был морским инженером, мать, Инна Эразмовна, посвятила себя детям, которых в семье было шесть: Андрей, Инна, Анна, Ия, Ирина (Рика) и Виктор. Рика умерла от туберкулеза, когда Ане было пять лет. Рика жила у тети, и ее смерть держали в тайне от остальных детей. Тем не менее Аня почувствовала, что случилось, – и как она потом говорила, эта смерть пролегла тенью через все ее детство.

Когда Ане было одиннадцать месяцев, семья перебралась на север: сначала в Павловск, затем в Царское Село. Но каждое лето неизменно проводили на берегу Черного моря. Аня прекрасно плавала – по словам ее брата, она плавала как птица.

Аня росла в атмосфере, довольно необычной для будущего поэта: в доме почти не было книг, кроме толстого тома Некрасова, который Ане разрешалось читать на каникулах. У матери вкус к поэзии был: она читала детям наизусть стихи Некрасова и Державина, их она знала множество. Но почему-то все были уверены в том, что Аня станет поэтессой, – еще до того, как ею была написана первая стихотворная строчка.

Аня довольно рано начала говорить по-французски – научилась, наблюдая за занятиями старших детей. В десять лет поступила в гимназию в Царском Селе. Через несколько месяцев Аня тяжело заболела: неделю пролежала в беспамятстве; думали, что она не выживет. Когда пришла в себя, она некоторое время оставалась глухой. Позднее один из врачей предположил, что эта была оспа – которая, однако, не оставила никаких видимых следов. След остался в душе: именно с тех пор Аня стала писать стихи.

Ближайшей подругой Ани в Царском Селе была Валерия Тюльпанова (в замужестве Срезневская), семья которой жила в том же доме, что и Горенко. В канун Рождества 1903 года Аня и Валя встретили знакомых брата Вали Сергея – Митю и Колю Гумилевых, у которых была общая с Сергеем учительница музыки. Гумилевы проводили девочек домой, и если на Валю и Аню эта встреча не произвела никакого впечатления, то для Николая Гумилева в этот день началось его самое первое – и самое страстное, глубокое и долгое чувство. Он влюбился в Аню с первого взгляда.

Она поразила его не только своей неординарной внешностью – а Аня была красива очень необычной, таинственной, завораживающей красотой, сразу привлекающей к себе внимание: высокая, с длинными густыми черными волосами, с лучистыми серыми глазами на практически белом лице, ее профиль напоминал античные камеи. Валерия Срезневская так описывала ее: "Характерный рот с резко вырезанной верхней губой – тонкая и гибкая, как ивовый прутик, – с очень белой кожей – она (особенно в воде царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море… Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные неподвижные воды царскосельских прудов. Немудрено, что Николай Гумилев сразу и на долгие годы влюбился в эту, ставшую роковой, женщину своей музы"… Аня ошеломила его полной непохожестью на все, окружавшее их в Царском Селе. Целых десять лет она занимала главное место и в жизни Гумилева, и в его творчестве.

Коля Гумилев, всего на три года старше Ани, уже тогда осознавал себя поэтом, был горячим поклонником французских символистов. Он скрывал неуверенность в себе за высокомерием, внешнюю некрасивость пытался компенсировать загадочностью, не любил ни в чем никому уступать. Гумилев самоутверждался, сознательно выстраивая свою жизнь по определенному образцу, и роковая, неразделенная любовь к необыкновенной, неприступной красавице была одним из необходимых атрибутов избранного им жизненного сценария.

Он забрасывал Аню стихами, пытался поразить ее воображение различными эффектными безумствами – например, в день ее рождения принес ей букет из цветов, сорванных под окнами императорского дворца. На Пасху 1905 года он пытался покончить с собой – и Аня была так этим потрясена и напугана, что перестала с ним встречаться.

В том же году расстались родители Ани. Отец, выйдя в отставку, поселился в Петербурге, а мать с детьми уехала в Евпаторию. Ане пришлось срочно готовиться к поступлению в последний класс гимназии – из-за переездов она сильно отстала. Занятия скрашивались тем, что между нею и репетитором вспыхнул роман: первый в ее жизни, страстный, трагический – как только обо всем стало известно, учителя тут же рассчитали – и далеко не последний.

Весной 1906 года Аня поступила в Киевскую гимназию. На лето она вернулась в Евпаторию, где к ней заехал – по пути в Париж – Гумилев. Они помирились и переписывались всю зиму, пока Аня училась в Киеве.

В Париже Гумилев принимал участие в издании небольшого литературного альманаха "Сириус", где опубликовал одно стихотворение Ани. Ее отец, узнав о поэтических опытах дочери, просил не срамить его имени. "Не надо мне твоего имени", – ответила она и взяла себе фамилию своей прабабушки, Прасковьи Федосеевны, чей род восходил к татарскому хану Ахмату. Так в русской литературе появилось имя Анны Ахматовой.

Сама Аня отнеслась к своей первой публикации совершенно легкомысленно, посчитав, что на Гумилева "нашло затмение". Гумилев тоже не воспринимал поэзию своей возлюбленной всерьез – оценил ее стихи он лишь через несколько лет. Впервые услышав ее стихи, Гумилев сказал: "А может быть, ты лучше будешь танцевать? Ты гибкая…".

Гумилев постоянно приезжал из Парижа навестить ее, а летом, когда Аня вместе с матерью жили в Севастополе, поселился в соседнем доме, чтоб быть ближе к ним.

Вернувшийся в Париж Гумилев сначала отправляется в Нормандию – там его даже арестовали за бродяжничество, а в декабре он снова пытается покончить с собой. Спустя сутки его нашли без сознания в Булонском лесу…

Осенью 1907 года Анна поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве – ее привлекали история права и латынь. В апреле следующего года Гумилев, заехав в Киев по пути из Парижа, вновь безуспешно делает ей предложение. Следующая встреча была летом 1908 года, когда Аня приехала в Царское Село, а затем – когда Гумилев по дороге в Египет останавливался в Киеве. В Каире, в саду Эзбекие, он предпринял еще одну, последнюю, попытку самоубийства. После этого случая мысль о самоубийстве стала ему ненавистна.

В мае 1909 года Гумилев приехал к Ане в Люстдорф, где она тогда жила, ухаживая за больной матерью, и снова получил отказ. Но в ноябре она вдруг – неожиданно – уступила его уговорам. Они встретились в Киеве на артистическом вечере "Остров искусств". До конца вечера Гумилев не отходил от Ани ни на шаг – и она наконец согласилась стать его женой.

Тем не менее, как отмечает в своих воспоминаниях Валерия Срезневская, в то время Гумилеву была отведена в сердце Ахматовой далеко не первая роль. Аня все еще была влюблена в того самого репетитора, петербургского студента Владимира Голенищева-Кутузова – хотя тот уже долгое время не давал о себе знать. Но, соглашаясь на брак с Гумилевым, она принимала его не как любовь – но как свою Судьбу.

Они обвенчались 25 апреля 1910 года в Никольской слободке под Киевом. Родственники Ахматовой считали брак заведомо обреченным на неудачу – и никто из них не пришел на венчание, что глубоко ее оскорбило.

После свадьбы Гумилевы уехали в Париж. Здесь она знакомится с Амедео Модильяни – тогда никому не известным художником, который делает множество ее портретов. Сохранился из них только один – остальные погибли в блокаду. Между ними даже завязывается что-то похожее на роман – но, как вспоминает сама Ахматова, у них было слишком мало времени, чтобы могло произойти что-нибудь серьезное.

В конце июня 1910 года Гумилевы, вернувшись в Россию, поселились в Царском Селе. Гумилев представил Анну своим друзьям-поэтам. Как вспоминает один из них, когда стало известно о женитьбе Гумилева, никто поначалу не знал, кто невеста. Потом выяснили: обыкновенная женщина… То есть не негритянка, не арабка, даже не француженка, как можно было бы ожидать, зная экзотические пристрастия Гумилева. Познакомившись с Анной, поняли – необыкновенная…

Сколь ни сильны были чувства, сколь ни упорны были ухаживания, но вскоре после свадьбы Гумилев стал тяготиться семейными узами. 25 сентября он вновь отправляется в Абиссинию. Ахматова, предоставленная самой себе, с головой ушла в поэзию. Когда Гумилев в конце марта 1911 года вернулся в Россию, он спросил у жены, встречавшей его на вокзале: "Писала?" Та кивнула. "Тогда читай!" И Аня показала ему написанное. Он сказал: "Хорошо". И с этого времени стал относиться к ее творчеству с большим уважением.

Весной 1911 года Гумилевы снова едут в Париж, затем проводят лето в имении матери Гумилева Слепнево, под Бежецком в Тверской губернии.

Осенью, когда супруги вернулись в Царское Село, Гумилев с товарищами решили организовать объединение молодых поэтов, назвав его "Цех поэтов". Вскоре Гумилев на основе Цеха основал движение акмеизма, противопоставляемого символизму. Последователей акмеизма было шестеро: Гумилев, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Михаил Зенкевич и Владимир Нарбут.

Термин "акмеизм" происходит от греческого "акмэ" – вершина, высшая степень совершенства. Но многие отмечали созвучие названия нового течения с фамилией Ахматовой.

Весной 1912 года выходит первый сборник Ахматовой "Вечер", тиражом всего 300 экземпляров. Критика встретила его очень благожелательно. Многие стихотворения этого сборника были написаны во время путешествия Гумилева по Африке. Молодая поэтесса немедленно стала очень известна. Слава буквально обрушилась на нее. Ей пытались подражать – появилось множество поэтесс, пишущих стихи "под Ахматову", – их стали называть "подахматовки". За короткое время Ахматова из простой, взбалмошной, смешливой девушки стала той величественной, горделивой, царственной Ахматовой, которая запомнилась всем, кто ее знал. А после того как в журналах стали публиковаться ее портреты – а рисовали ее много и многие, – начали подражать и ее внешнему виду: знаменитая челка и "ложноклассическая" шаль появились у каждой второй.

Весной 1912 года, когда Гумилевы едут в путешествие по Италии и Швейцарии, Анна уже была беременна. Лето она проводит с матерью, а Гумилев – в Слепневе.

Сын Ахматовой и Гумилева Лев родился 1 октября 1912 года. Почти сразу же его забрала к себе мать Николая, Анна Ивановна, – и Аня не слишком сопротивлялась. В итоге Лева почти шестнадцать лет прожил с бабушкой, видя родителей лишь изредка…

Уже через несколько месяцев после рождения сына, в начале весны 1913 года, Гумилев отправился в свое последнее путешествие по Африке – в качестве начальника экспедиции, организованной Академией наук.

В его отсутствие Анна ведет активную светскую жизнь. Признанная красавица, обожаемый поэт, она буквально купается в славе. Ее рисуют художники, ей посвящают стихи собратья по поэтическому цеху, одолевают поклонники… В поклонении мужчин она находит и развлечение, и вдохновение, и – в некоторой мере – удовлетворение своих обид на Гумилева. Он, который так долго и страстно добивался ее любви, как оказалось, не был способен на постоянство. Он влюблялся и до свадьбы (например, в августе 1907 года в Париже он познакомился с Елизаветой Дмитриевой, будущей Черубиной де Габриак, и даже делал ей предложение), и после – ему было необходимо состояние влюбленности и для творчества, и просто для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Всего через год после рождения сына Левы у Гумилева рождается сын Орест – от Ольги Выготской. Через двадцать лет Выготская и Ахматова будут вместе стоять в тюремных очередях; братья встретятся только в конце тридцатых…

В начале 1914 года выходит второй сборник Ахматовой "Четки". Хотя критика приняла его несколько прохладно – Ахматовой ставили в вину то, что она повторяется, – сборник имел оглушительный успех. Даже несмотря на военное время, его четыре раза переиздавали.

Ахматову повсеместно признали одним из крупнейших поэтов того времени. Ее постоянно окружали толпы воздыхателей. Гумилев даже говорил ей: "Аня, больше пяти неприлично!" Ей поклонялись и за талант, и за ум, и за красоту. Она дружила с Блоком, роман с которым ей упорно приписывали (основанием для этого послужил обмен стихами, которые были опубликованы), с Мандельштамом (который был не только одним из ее ближайших друзей, но в те годы пытался за нею ухаживать – правда, безуспешно), Пастернаком (по ее собственным словам, Пастернак семь раз делал ей предложение, хотя и не был по-настоящему влюблен). Одним из самых близких ей людей тогда был Николай Недоброво, написавший в 1915 году статью о ее творчестве, которую сама Ахматова считала лучшей из того, что было написано о ней за всю ее жизнь. Недоброво был отчаянно влюблен в Ахматову. В 1914 году Недоброво познакомил Ахматову со своим лучшим другом, поэтом и художником Борисом Анрепом. Анреп, живший и учившийся в Европе, вернулся на родину, чтобы участвовать в войне. Между ними начался бурный роман, и вскоре Борис вытеснил Недоброво и из ее сердца, и из ее стихов. Недоброво очень тяжело пережил это и навсегда разошелся с Анрепом. Хотя встречаться Анне и Борису удавалось нечасто, эта любовь была одной из сильнейших в жизни Ахматовой. Перед окончательной отправкой на фронт Борис подарил ей престольный крест, найденный им в разрушенной церкви в Галиции.

Уехал на фронт и Гумилев. Весной 1915 года он был ранен, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. Лето она, как обычно, провела в Слепневе – там была написана большая часть стихов для следующего сборника. В августе умер ее отец. К этому времени она уже сама была тяжело больна – туберкулез. Врачи посоветовали ей немедленно уехать на юг. Она некоторое время живет в Севастополе, навещает в Бахчисарае Недоброво – как оказалось, это была их последняя встреча; в 1919 году он умер. В декабре врачи разрешили Ахматовой вернуться в Петербург, где она продолжает встречаться с Анрепом. Встречи были редки, но тем сильнее ждала их влюбленная Анна.

В 1916 году Борис уехал в Англию – собирался на полтора месяца, остался на полтора года. Перед отъездом он навестил Недоброво с женой, у которых тогда была Ахматова. Они простились, и он уехал. На прощание они обменялись кольцами. Вернулся он накануне Февральской революции. Через месяц Борис, с риском для жизни, под пулями, перешел по льду Неву, чтобы сказать Анне, что он навсегда уезжает в Англию.

За последующие годы она получила от него лишь несколько писем. В Англии Анреп стал известен как художник-мозаичист. На одной из своих мозаик он изобразил Анну – ее он выбрал моделью для фигуры сострадания. В следующий раз – и в последний – они увиделись только в 1965 году, в Париже.

Борису Анрепу посвящено большинство стихотворений из сборника "Белая стая", вышедшего в 1917 году.

Тем временем Гумилев, хотя и находится на действующем фронте – за доблесть он даже был награжден Георгиевским крестом, – ведет активную литературную жизнь. Он много публикуется, постоянно выступает с критическими статьями. Летом 17-го он оказался в Лондоне, а затем в Париже. Вспоминают такой случай: русские офицеры, волею судеб оказавшиеся в период революций вдалеке от родины, обсуждали свои дальнейшие планы. Кто-то хотел поехать в Африку – охотиться, кто-то наняться во французский Иностранный легион, кто-то еще куда-то… А Гумилев сказал: "В Африке я уже был; война мне уже надоела. А вот революции я еще ни разу не видел. Поеду в Россию…".

Гумилев вернулся в апреле 1918 года.

На следующий день Ахматова попросила его о разводе, сказав, что выходит замуж за Владимира Шилейко.

Владимир Казимирович Шилейко был известным ученым-ассирологом, а также переводчиком и поэтом. Известие о том, что Ахматова выйдет за этого некрасивого, совершенно не приспособленного к жизни, безумно ревнивого человека, стало полной неожиданностью для всех, кто ее знал. Как она потом говорила, ее привлекла возможность быть полезной великому человеку, а также то, что с Шилейко не будет того соперничества, которое было у нее с Гумилевым. Ахматова, переехав к нему в Фонтанный дом, полностью подчинила себя его воле: часами писала под его диктовку его переводы ассирийских текстов, готовила для него, колола дрова, делала для него подстрочники статей из зарубежных изданий. Он держал ее буквально под замком, не разрешая никуда выходить, заставлял сжигать нераспечатанными все полученные письма, не давал писать стихов.

Помог ей ее друг, композитор Артур Лурье, с которым она подружилась еще в 1914 году. Под его руководством Шилейко, как бы для лечения ишиаса, увезли в больницу, где продержали месяц. За это время Ахматова поступила на службу в библиотеку Агрономического института – там давали дрова и казенную квартиру. Когда Шилейко выпустили из больницы, Ахматова предложила ему переехать к ней. Там хозяйкой была уже сама Ахматова, и Шилейко поутих. Окончательно они расстались летом 1921 года.

Тогда обнаружилось одно забавное обстоятельство: когда Ахматова переселилась к нему, Шилейко обещал сам оформить их брак – благо, тогда надо было всего лишь сделать запись в домовой книге. А когда они разводились, Лурье по просьбе Ахматовой пошел в домком, чтобы аннулировать запись, – и выяснилось, что ее никогда не было.

Многие годы спустя она, смеясь, объясняла причины этого нелепого союза: "Это все Гумилев и Лозинский твердили в один голос – ассиролог, египтянин! Ну я и согласилась".

От Шилейко Ахматова переехала к своей давней подруге, танцовщице Ольге Глебовой-Судейкиной – бывшей жене художника Сергея Судейкина, одного из основателей известной "Бродячей собаки", звездой которой была красавица Ольга. Лурье, которому Ахматова дала отставку за ветреность, сошелся с Ольгой и вскоре уехал в Париж. Вслед за ним спустя два года уехала в эмиграцию и Ольга.