Она пользовалась невероятным влиянием, при этом не занимая ни одной официальной должности. Перед президентскими выборами 1951 года ей пришла в голову мысль выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра страны: многотысячная толпа, собравшаяся на площади перед президентским дворцом, своими криками поддержала ее решение. В знак одобрения по всей стране прокатилась волна рекордов: в честь Эвиты мастера работали сутками без передышки, один бильярдист не разгибаясь закатил полторы тысячи шаров, а какой-то танцор танцевал танго сто двадцать семь часов. Но военные, на которых опиралась власть Перона, намекнули ему, что его жена в роли премьера им не подходит: она затмит его, она раздаст все деньги бедным, она – женщина! И Эвита отказалась от выдвижения: рыдая, стояла она перед микрофоном на балконе президентского дворца и рассказывала нации о том, что скромность и безграничная любовь к мужу не позволяют ей выдвинуть свою кандидатуру. Нация рыдала вместе с ней…

Но была у этого отречения и еще одна причина: Эвита стала уставать. Она худела и слабела с каждым днем, и не могла уже, как прежде, проводить по двадцать часов в день на ногах. Через месяц ее положили в больницу с сильной анемией: оказалось, что у нее был рак матки – последствия того неудачного аборта. Операции лишь усиливали страдания, но не излечивали.

Последний раз она появилась на публике 4 июня 1952 года в день второй инаугурации Перона. Ей было тридцать три года, и весила она тридцать два килограмма. Она так ослабела, что сидя ее поддерживал корсет из проволоки и подушек, а из дворца ее вынесли на руках. Ее последняя речь была о муже: "Я никогда не перестану благодарить Перона за то, чем я являюсь и что имею. Моя жизнь принадлежит не мне, а Перону и моему народу, они – мои постоянные идеалы. Не плачь по мне, Аргентина, я ухожу, но оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, – Перона".

С тех пор, как стране объявили о болезни Эвиты, вся Аргентина молилась о ее здоровье: тысячи месс, сотни процессий, десятки невероятных подвигов во имя выздоровления Эвиты. Ее смерть представлялась концом света, и когда Эвита умерла, вся страна погрузилась в глубочайший траур. В Ватикан поступило более сорока тысяч писем с требованием канонизировать Эвиту Перон как святую, отдавшую силы и жизнь в борьбе с бедностью.

Хуан Перон прекрасно понимал, что без Эвиты его власти быстро придет конец. Но если он не может сохранить ее душу, надо попытаться хотя бы сохранить ее тело, создав из него нетленный образ святой Эвиты. Врач-патологоанатом Педро Ара забальзамировал тело Эвиты – все видевшие его вспоминают, что это был настоящий шедевр: казалось, что она дышит и улыбается. Тринадцать дней тело было выставлено для прощания – и не было дня, чтобы кто-нибудь не попытался покончить с собой у ее гроба. Три года тело Эвиты покоилось в часовне Всеобщей конфедерации труда, пока в 1955 году режим Перона не был свергнут.

Новому режиму не нужна была память о Пероне, и еще меньше им был нужен культ Эвиты. Ее тело было решено спрятать. Его дальнейшая судьба похожа разом на шпионский детектив и роман ужасов: пять лет его перевозили с места на место, и всюду оно сеяло несчастья. Говорили, что доктор Ара сошел с ума от любви к Эвите. Две копии мумии Эвиты были тайно захоронены на разных кладбищах Буэнос-Айреса, и один из хоронивших попал в аварию, оставшись инвалидом, а другой покончил с собой. Настоящее тело перевозили по стране, и всюду, где оно оказывалось, рядом немедленно появлялись свечи и живые цветы. Его прятали на военной базе и за экраном кинотеатра, в рабочем кабинете одного офицера и в доме другого: тот случайно застрелил свою беременную жену, приняв ее за похитителя тела Эвиты. Наконец давно покойную Эвиту Перон под именем Марии Маджи Маджистрис похоронил на кладбище в Милане.

Изгнанный Перон осел в Испании. Он женился на танцовщице Исабель Мартинес, которая делала все, чтобы стать похожей на свою великую предшественницу: сменила прическу, стиль одежды, даже стала называться Исабелита. Говорят, ее секретарь Хосе Лопес Рега исполнил мистический ритуал, в результате которого душа Эвиты должна была переселиться в Исабель. В начале 1970-х годов режим в Аргентине в очередной раз сменился, и генерала Перона простили: ему возвратили конфискованную бывшим правительством собственность, выплатили президентское жалованье за все прошедшие годы – и даже вернули тело Эвиты. В 1973 году Перон вернулся в Аргентину и выиграл президентские выборы – вице-президентом была Исабелита Перон. После того, как первого июля 1974 года Перон скончался от сердечного приступа, пост президента заняла его супруга. Первое, что она сделала, – вернула останки Эвиты из Мадрида в Аргентину, чтобы похоронить ее рядом с Пероном.

По дороге в аэропорт охранники, поссорившись, перестреляли друг друга, и машина врезалась в стену. Гроб чудом не пострадал.

Но Эвита не помогла преемнице: в 1976 году Исабелиту Перон свергли и посадили за хищения и коррупцию. Новое правительство перезахоронило Эвиту в семейном склепе Дуарте. По дороге на кладбище Реколета грузовик с телом снова попал в аварию – у водителя за рулем случился инфаркт, машина резко затормозила, и два охранника проткнули друг другу шеи штыками винтовок. Все это можно счесть совпадениями; суеверные аргентинцы считают это выражением воли Эвиты, которая не любит, когда ее тревожат. Теперь она лежит, погребенная под двумя свинцовыми плитами, за решеткой склепа, на стене которого написано: "Я вернусь и стану миллионами".

До сих пор историки Аргентины спорят о том, была ли Эвита святой или демоном. Одни пишут о ней как о "злопамятной прислуге с тщеславием королевы", "раковой опухоли на теле Аргентины", другие называют ее "Робин Гудом сороковых годов", "святой бедняков". Но народу нет дела до историков – до сих пор алтарь с портретом молодой золотоволосой женщины стоит почти в каждом аргентинском доме, а перед мавзолеем Эвиты всегда горят свечи и лежат ворохи живых цветов.

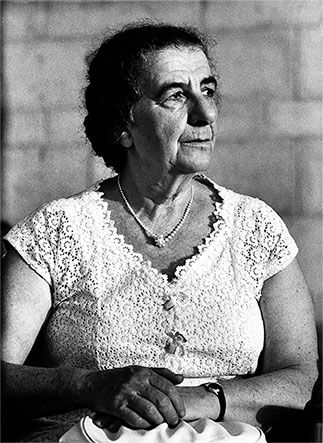

Голда Меир

Звезда Сиона

История знает примеры, когда женщины руководили государствами, и делали это лучше многих мужчин. Но за последние несколько веков лишь одна женщина – Голда Меир – была среди тех, кто создавал новое государство из небытия. Две тысячи лет евреи, рассеянные по всему свету, не имели своей страны – и в том, что сейчас у них есть Израиль, немалая заслуга Голды Меир.

Создание национального еврейского государства было ее самой яркой, самой заветной – и самой несбыточной мечтой. Но она шла к ней с упорством и верой, достойными поколений ее предков, и, не задумываясь, жертвовала собой во имя ее исполнения.

Но до этого момента ей пришлось пройти долгий путь, который никогда не был усыпан розами. Голделе Мабович родилась 3 мая 1898 года в Киеве, в семье верующих, хотя и не слишком ортодоксальных евреев Мойше Ицхока Мабовича и Блюмы Нейдич. Талантливый плотник Мойше, по словам дочери "стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям", своим мастерством получил право проживать в Киеве, находящемся вне черты оседлости, а своим обаянием завоевал сердце Блюмы: Голда вспоминала о ней как о "хорошенькой, энергичной, умной, далеко не такой простодушной и куда более предприимчивой, чем мой отец, но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная". Ее родители не хотели для своей любимой дочери такой партии, однако бабушка Голда, чье слово в семье было решающим, поддержала влюбленных. У Мойше и Блюмы родилось пятеро детей – дочь Шейна и четыре сына, но из-за плохих условий сыновья умерли. Позже на свет появились еще две дочери – Голделе, которую назвали в честь той самой прабабушки, что благословила ее родителей, и Ципке.

Жизнь Мабовичей была очень трудной: антисемитские настроения в Киеве были очень сильны, и Мойше, хотя и был хорошим мастером, не мог найти работу. По словам Голды Меир, "Я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было вволю – ни еды, ни теплой одежды, ни дров". А самым первым ее воспоминанием, как она когда-то заявила папе римскому, было ожидание погрома: хотя в тот день погромщики так и не добрались до их дома, у Голды навсегда осталось в памяти то чувство беспомощности, которое она испытала в собственном доме. "Я помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения: страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И – инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам".

В 1903 году Мойше, устав от постоянных долгов и страха, уехал в Америку – "золотую страну" грез всех бедняков по всему миру. Мабовичи решили, что он поедет в США один и как только устроится там, выпишет к себе семью. В ожидании этого счастливого дня Блюма с дочерьми переехала в Пинск, где жили ее родители.

Голди не ходила в школу, а читать и писать ее учила старшая сестра Шейна, во многом заменившая ей мать. "Шейна, – признавалась Голда Меир, – оказала самое большое влияние на мою жизнь. Для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником". Шейна, сама еще подросток, стала активной участницей социалистического сионистского движения – она, как и ее товарищи, мечтала создать в Палестине еврейское государство. Собиравшиеся в комнате Шейны молодые люди так увлеченно говорили о будущей "земле обетованной", что и Голди тоже увлеклась этой идеей. Но уже тогда она поняла, что одних разговоров недостаточно: "Ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь, надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия, чтобы бороться". В ее представлении еврейское государство было единственным местом, где евреи могли спокойно жить, не опасаясь преследований и притеснений, и на осуществление мечты о стране, которая тогда казалась сказкой, она обещала положить всю свою жизнь.

В 1906 году Блюма с дочерьми прибыли в США: они поселились в Милуоки, где отчаянная Блюма уже через две недели открыла маленькую лавочку – не зная языка и не имея никакого опыта. Голди должна была помогать ей – расставлять товар, заворачивать покупки, стоять за прилавком, пока мать ходила на рынок. И при этом она успевала ходить в школу, где ей очень нравилось: стремление к знаниям было свойственно Голди с детства. Она быстро освоила английский язык, обзавелась подругами, мечтала стать учительницей и изменить мир. Для начала она организовала сбор средств для оплаты учебников неимущим школьникам: придуманное ею Американское Общество юных сестер, в котором состояли только Голди и ее подруга, даже умудрилось снять зал и провести там концерт. О девочках написали местные газеты – это был первый случай, когда деятельность Голди отметила пресса. Уже тогда подруги примечали, что в Голде было что-то, привлекающее к ней сердца: как писала ее школьная подруга Регина Гамбургер-Медзини, "Четверо из пяти мальчиков были влюблены в нее. Она была так трепетна и привлекательна".

Однако родители считали, что образование девочкам не нужно: "Не стоит быть слишком умной, – предупреждал ее отец. – Мужчины не любят умных девушек". Едва Голди исполнилось четырнадцать, мать подыскала ей жениха – тридцатилетнего страхового агента. Конечно, она не настаивала на немедленном венчании, но сама перспектива скорой свадьбы с практически незнакомым человеком так напугала Голди, что она тайком сбежала из родительского дома в Денвер, где уже несколько лет жила вышедшая замуж Шейна, чтобы там продолжать свое образование.

Как и в России, Шейна и ее муж устраивали в своем доме собрания сионистов, членов группы Poale Zion – "Рабочие Сиона". "Бесконечные разговоры о политике казались мне гораздо интереснее, чем все мои уроки. Еврейский национальный очаг, который сионисты хотели создать в Палестине, интересовал меня гораздо больше, чем политические события в самом Денвере и даже чем то, что тогда происходило в России", – вспоминала позже Голда Меир. Юная Голди не только посещала все собрания Poale Zion, но и работала во благо организации – выступала на митингах, обучала иммигрантов английскому, а местных – идиш. Хотя в члены Poale Zion принимали только с восемнадцати лет, Голди за особые заслуги приняли семнадцатилетней. На собраниях группы она познакомилась с обаятельным и образованным Моррисом Меерсоном, эмигрантом из Литвы: "Он, самоучка, знал такие вещи, о которых Шейна и ее друзья и представления не имели. Он любил, знал, понимал искусство – поэзию, живопись, музыку; он мог без устали растолковывать достоинство какого-нибудь сонета – или сонаты – такому заинтересованному и невежественному слушателю, как я". Неудивительно, что юная Голди влюбилась в него, но, поглощенная политикой, долго не могла ему признаться. Лишь накануне возвращения в Милуоки – тяжело заболела мать и семье требовалась ее помощь – она получила от Морриса предложение руки и сердца.

Вернувшись в родительский дом, Голди поступила в педагогический колледж. Вскоре Моррис приехал к ней: несмотря на противодействие семьи, они все же обвенчались 24 декабря 1917 года. Как вспоминают, одним из условий, на которых Голди соглашалась выйти замуж, было согласие Морриса уехать вместе с ней в Палестину. "Я знаю, что ты не так стремишься туда, как я, – сказала я ему, – но я прошу тебя поехать туда, со мной", – писала она. Голди мечтала жить в палестинском кибуце, уверенная, что только там она по-настоящему сможет послужить делу сионизма. На вопрос, что было бы, если бы Моррис не согласился последовать за ней, она через много лет призналась: "Я бы поехала одна, но с разбитым сердцем".

Еще с семидесятых годов девятнадцатого века евреи стали приезжать в Палестину в надежде основать там свое государство: землю для их поселений покупали на деньги, собранные еврейскими общинами по всему миру, причем нередко цены были невообразимо завышены, а доставалась им бесплодная пустыня или гнилые болота. Переселенцы основывали кибуцы – сельскохозяйственные коммуны, основанные на принципах коллективного владения имуществом, равенства в работе и потреблении и на отказе от наемного труда. Один из таких кибуцев – Мерхавию, расположенную в Израильской долине, – Голди выбрала для своего будущего проживания.

Однако сразу уехать не удалось: шла Первая мировая война, и передвижение пассажирского транспорта было ограничено. Вместо отъезда в Палестину Голди, спустя всего две недели после свадьбы, отправилась в путешествие по стране – из оставшихся двух лет, которые они с мужем прожили в США до отъезда, половину времени она провела в разъездах по партийным делам: Голди то распространяла подписку на газету, то выступала на митингах, то как делегат от Милуоки присутствовала на Американском еврейском конгрессе. "Причина такой моей популярности, – писала Голда Меир, – была, думаю, в том, что я была молода, одинаково свободно говорила по-английски и на идиш и готова была ехать куда угодно и выступать без особой предварительной подготовки".

Лишь в мае 1921 года на пароходе "Покахонтас" Голда с семьей – муж, сестра с детьми, подруги и еще две дюжины олим – то есть репатриантов – отплыли в Палестину. Плавание само по себе было тяжелым испытанием: вода была плохая, еда испорченной, корабль неотремонтированным, из-за чего команда постоянно бунтовала, а капитан незадолго до прибытия то ли покончил с собой, то ли был убит кем-то из команды. В середине июля, после нескольких пересадок, бывшие американцы добрались до Тель-Авива.

В то время Тель-Авив, основанный в 1909 году как еврейский пригород Яффы, был еще весьма небольшим городом: в нем даже не было своей тюрьмы; зато имелись театр, гимназия, небольшой отряд полиции и водокачка. Большинство прибывших было разочаровано – жара, мухи, отсутствие зелени и воды вовсе не были похожи на обещанную "землю обетованную". Лишь Голди была счастлива – ее мечта начала сбываться. Она даже официально сменила имя с Голделе на Голду, чтобы отметить начало своей новой жизни.

Меерсоны подали заявление в кибуц Мерхавии, однако поначалу им отказали: жители кибуца справедливо полагали, что изнеженные американцы не выдержат тяжелого труда, тем более что первое время в Тель-Авиве Голда зарабатывала тем, что преподавала английский язык – для кибуцников это было явным подтверждением того, что она избалована и сторонится работы. Кроме того, в кибуц не хотели принимать супружеские пары: условий для детей там не было никаких. Но настойчивая Голда добилась того, что их приняли на испытательный срок: она собирала миндаль, ухаживала за птицей, работала на кухне и сажала деревья на окрестных скалах. Через несколько месяцев супругов Меерсон приняли в члены кибуца.