Вероломно начавшаяся Великая Отечественная война нанесла по Коломенскому заводу, как и по многим другим советским предприятиям, сильнейший удар. Однако старинный крупный завод, имеющий стратегическое значение для страны, выстоял. В первые месяцы войны основная часть завода была эвакуирована в Киров. Там в ограниченные сроки было налажено производство военной техники: танков, гвардейских реактивных минометов "Катюша", самоходных артиллерийских установок. Оставшиеся в Коломне работники ремонтировали военную технику. Они также освоили постройку передвижных платформ для зенитных орудий, построили два бронепоезда, наладили производство многочисленных видов боеприпасов и снаряжения.

В военные годы завод выполнял крупные заказы советских металлургических комбинатов: производил коксовыталкиватели, оборудование для доменных печей, чугуновозы, шахтные подъемные машины, конверторы. Для восстановительных работ на освобожденных территориях изготавливались дизель-молоты, запасные части для электростанций.

В 1943 году на предприятии возобновились паровозостроение и дизелестроение. За успешное выполнение важных заданий по выпуску боеприпасов и металлургического оборудования в 1945 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

После войны ослабевшая советская промышленность остро нуждалась в пополнении своего железнодорожного парка простыми в управлении, экономичными, легкими грузовыми локомотивами. И в 1945 году был построен такой паровоз, получивший символичное название "Победа". В честь своего создателя, главного конструктора завода Льва Сергеевича Лебедянского, этому паровозу была присвоена серия "Л".

Вслед за Коломенским заводом выпуск машин серии "Л" начали еще несколько крупнейших советских производителей. Технические преимущества этих локомотивов очевидны: при мощности 2200 л. с. эти машины развивали скорость до 80 км/ч и были гораздо экономичнее всех грузовых паровозов. Появление на железных дорогах паровозов этой легендарной модели позволило значительно повысить скорость движения составов, увеличить пропускную способность железных дорог. Сегодня паровоз-памятник серии "Л" украшает Бульвар Лебедянского в городе Коломна.

Хотя объем производства паровозов и рос быстрыми темпами, однако транспорт не справлялся с интенсивно увеличивающимся грузопотоком. Паровозы при всех своих достоинствах имели еще и ряд недостатков – прежде всего низкий КПД. Большая часть энергетической отдачи паровоза, как говорят конструкторы, уходила "в трубу", а это в условиях динамично развивающейся индустрии было совершенно неприемлемо. Тем не менее за 88 лет паровозостроения на Коломенском заводе было создано около 200 типов паровозов в количестве 10 420 штук. И эти цифры вызывают восхищение!

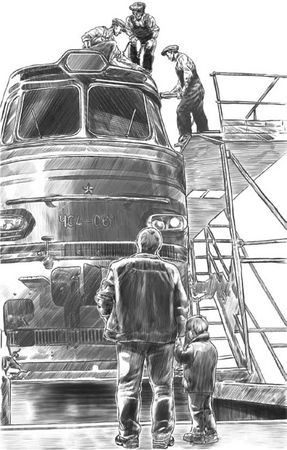

В 1956 году на Коломенском заводе началась эра тепловозостроения: из ворот завода вышел грузовой тепловоз ТЭЗ, созданный по чертежам Харьковского завода им. Малышева. В 1958 году в Коломне был построен грузовой тепловоз ТЭ50 собственной конструкции с дизелем собственной разработки. Это событие можно считать "переломным", так как именно с него началась разработка и производство новых типов дизелей и тепловозов исключительно собственной конструкции. В то же время на предприятии были построены первые в стране газотурбовозы и начались работы по созданию передвижных дизельных электростанций.

В 1959 году Коломенский завод, благодаря своим достижениям, был определен головным предприятием по разработке и выпуску пассажирских тепловозов. В 1960 году коломенцами был построен пассажирский тепловоз ТЭПб0. Создатели этого первого отечественного скоростного локомотива учли все новейшие достижения в области локомотивостроения. Новый тепловоз с дизель-генератором 11Д45 мощностью 3000 л. с. предназначался для вождения пассажирских поездов весом 600–1000 тонн со скоростью до 160 км/ч.

Коломенские дизелисты тоже успешно работали. В 1961 году дизель мощностью 3000 л. с., установленный на тепловозе ТЭПб0, был отмечен на ВДНХ золотой медалью.

В середине 1960-х годов руководство завода приняло решение приступить к созданию среднеоборотных четырехтактных дизелей Д49 модульной конструкции для тепловозостроения, судостроения, электростанций, большегрузных самосвалов. Это решение полностью соответствовало духу того времени – в мировом и отечественном дизелестроении освоение модульности и унификации являлось приоритетной задачей.

Основой для создания нового поколения отечественных тепловозов стали разработка и производство перспективного ряда дизелей Д49. В начале 1970-х годов был построен пассажирский тепловоз ТЭП70 мощностью 4000 л. с. в одной секции. Тепловозы ТЭП70, серийно выпускавшиеся с 1988-го по 2006 год, являются своеобразной визитной карточкой Коломенского завода. Они и сегодня эксплуатируются на неэлектрифицированных участках железных дорог России и стран ближнего зарубежья.

В 1975–1977 годах завод выпустил два опытных образца пассажирского тепловоза ТЭП75 мощностью 6000 л. с. в одной секции, а в 1988–1989 годах появились опытные восьмиосные тепловозы ТЭП80 с такой же мощностью в одной секции и оригинальной конструкцией четырехосной тележки.

В катастрофические для отечественной экономики 90-е годы научно-исследовательская и производственная работы на заводе не прекращались. В соответствии с федеральной программой "Разработка и производство пассажирского подвижного состава нового поколения на предприятиях России" в 1997 году завод изготовил два опытных образца пассажирского электровоза переменного тока ЭП200 мощностью 8000 кВт и скоростью 200 км/ч, которые стали первыми пассажирскими скоростными электровозами отечественного производства.

И в эти же годы по инициативе завода была начата ремоторизация тепловозного парка с заменой физически и морально устаревших двигателей на более экономичные и надежные Д49 с продлением срока службы тепловозов на 15–20 лет.

В новейшие времена на предприятии освоено производство новых локомотивов, таких как: пассажирские тепловозы ТЭП70У и ТЭП70БС, первый в России магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ70, первый отечественный пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К.

Особая страница новой истории Коломенского завода – производство уникальных сверхсовременных дизельных двигателей, дизель-дизельных, дизель-генераторных установок, использующихся для оснащения атомных станций, мощных подводных лодок, военных кораблей. Создатели этих высокотехнологичных устройств за свои достижения неоднократно становились лауреатами самых престижных государственных премий. Параллельно с выпуском серийной продукции продолжаются работы по созданию новых и совершенствованию перспективных модификаций дизельных двигателей.

С 2005 года завод входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг". С 2011 года ОАО "Коломенский завод" принимает участие в реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" по теме: "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения". В рамках этой программы проводятся работы по созданию многоцелевого дизеля мощностью до 10 000 л. с. для стратегических отраслей: ОАО "РЖД", военно-морского флота, атомной энергетики.

История Коломенского завода продолжается. У этого предприятия большое будущее. В дореволюционный период деятельность завода была трижды отмечена Государственными гербами – высшей государственной наградой. В советский период Коломенский завод награжден тремя орденами: Ленина (1939 год), Трудового Красного Знамени (1945 год), Октябрьской Революции (1971 год).

Могли ли основатели завода, братья Струве, предвидеть, чем обернется их промышленный проект, который был осуществлен в середине XIX века? Войны, революции, экономические кризисы не смогли расшатать это легендарное производство. Оно всегда занимало и продолжает занимать почетное место среди лидеров отечественной промышленности. Основные направления Коломенского завода – дизелестроение и локомотивостроение – по-прежнему активно развиваются, демонстрируя большие перспективы российского научно-технического комплекса.

Глава 3. За державу не обидно. Алексей Юрьевич Колесин

Первое, что привлекает внимание в кабинете Алексея Юрьевича Колесина, – портрет персонажа культового художественного фильма. Этот колоритный киногерой знаком сразу нескольким поколениям. В его образе воплощены одновременно и сила характера, и волевая мощь, и душевная горечь, вызванная непростой, ухабистой историей Отчизны. Имя персонажа – Павел Артемьевич Верещагин. Ему, бывалому таможеннику из фильма "Белое солнце пустыни", блестяще сыгранному Павлом Борисовичем Луспекаевым, принадлежит крылатая фраза: "Я мзду не беру: мне за державу обидно". Хотя портрет висит не на самом видном месте, где обычно принято помещать изображения первых лиц государства, тем не менее эта деталь здесь значимая: пронзительный взгляд героя, устремленный из-под хмуро сведенных бровей, настраивает посетителя на откровенную беседу или, как говорится, на "разговор начистоту".

Алексей Юрьевич Колесин не совсем похож на "классического" начальника. Точнее, совсем не похож. Он больше напоминает экспериментатора, находящегося в постоянном творческом поиске. Однако это впечатление не дает исчерпывающего представления о главном конструкторе Специального конструкторского бюро Метровагонмаша. Несмотря на свою демократичность в общении, умение остроумно пошутить и высказать оригинальное мнение, Алексей Колесин обладает очень глубоким чувством личной ответственности. А иначе и быть не может, потому что метро было и остается областью, где технические риски доведены до предела. Это связано и с самой структурой подземного транспорта, и с огромным объемом пассажиропотока, который увеличивается с каждым годом.

"Работа в конструкторском подразделении по направлению "Метро", – убежден Алексей Колесин, – влечет за собой колоссальнейшую ответственность. Эта деятельность связана не только с человеческой ответственностью, но и с прокурорской. Молодого специалиста, который устраивается к нам на работу, мы спрашиваем: "Ты готов через три года отвечать за жизнь детей, входящих в вагон, который ты спроектировал?" Далеко не все принимают такую психологическую нагрузку. В работе метрополитена любой нюанс может иметь чрезвычайные последствия. Психологически это понимание выдержать очень непросто. У нас работают только те, кто хочет стать реальными профессионалами. А не те, кто стремится сорвать в ближайшие три-четыре года деньги. Остаются те, кто готовы учиться до конца жизни".

Алексей Колесин – потомственный технический специалист. Когда-то, в начале тридцатых годов, его дед Матвей Сысоев участвовал в строительстве первой линии московского метро. Отец Алексея Юрьевича, Юрий Владимирович Колесин, известный ученый, удостоенный звания лауреата Государственной премии, возглавлял отделение динамики и прочности во ВНИИ железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук, Юрий Колесин начал свой путь с лаборанта, а закончил начальником отдела динамики и прочности. Фактически все локомотивы, что производились в СССР и поставлялись из Чехословакии во второй половине XX века, были связаны с его работой. Он принимал новые машины и испытывал их на прочность. В детстве Алексей довольно часто посещал вместе со своим отцом экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке. Там испытывались новые электровозы и тепловозы. Поэтому не удивительно, что, когда настал момент выбора жизненного пути, Алексей уже четко представлял, по какой дороге пойдет.

"У меня вся семья – железнодорожники, – признается Алексей Колесин, – и отец, и мама, и сестра – все работали во ВНИИЖТе. Отец был крупным ученым, который вывел и основы прочности железнодорожного транспорта, и законы "усталости" подвижного состава. Я вырос в семье ученых, но пошел не во ВНИИЖТ, а на Мытищинский завод – работать конструктором. Когда-то давным-давно мы с отцом упорно пытались сконструировать движущуюся модель железной дороги, хотели воплотить мечту любого мальчишки. Но в силу того, что папа был очень сильно занят, работа так и не была завершена. Зато сейчас я полностью могу посвятить себя железнодорожным технологиям, продолжая начатое с отцом дело".

Техническое конструирование было не единственным интересом школьника Алексея Колесина: он активно занимался спортом, добившись на серьезных соревнованиях немало наград. Алексей в свое время был чемпионом Москвы сразу по двум видам спорта – по дзюдо и самбо. Занятия единоборствами не могли не заложить в будущем конструкторе характер победителя. Хотя дзюдо – индивидуальный вид спорта, борцы всегда выступают командой. Однако, оказавшись на татами, спортсмен все-таки остается один на один с противником, и то, что произойдет дальше, зависит только от его готовности, от его понимания ситуации, от его оценки своих сил и сил соперника. Это положение очень сильно напоминает ежедневную, хотя и рутинную, но очень ответственную работу главного конструктора – человека, в конечном счете отвечающего за все.

В МИИТе Алексей обучался в специальной "21 группе", в которую входили будущие специалисты по проектированию. Из тридцати человек, набранных в эту группу, в ее составе институт закончили только семнадцать. Отбор в "21-ю" был очень серьезный, и обучение будущих конструкторов тоже отличалось глубоким, фундаментальным подходом. В группе занимались самые одаренные, самые увлеченные техникой студенты, можно сказать, "одержимые" в самом хорошем смысле этого слова.

"В программу института входили дисциплины, которые не вызывали у меня восторга, – вспоминает Алексей Колесин, – в основном, гуманитарного плана. Политически окрашенные. Исторический материализм, научный коммунизм. За научный коммунизм, вы не поверите, мне поставили "отлично". Дело в том, что во время одного из наших посещений колхоза меня попросили прочитать селянам лекцию про НЛО. Я не помню, что я тогда рассказывал в клубе, но в итоге преподаватели были в восторге. Наверное, то, что я поведал про инопланетян, совпадало с официальной атеистической точкой зрения. Потом меня очень сильно благодарили".

* * *

На Метровагонмаш Алексей Колесин попал в самое "удачное" время, в 1985 году, когда руководство страны дало "отмашку" началу перестройки. Он появился на заводе в те дни, когда начиналась эпоха, пустившая локомотив истории огромной страны под откос. Но увлеченного и преданного своему делу специалиста не очень беспокоила катастрофичность ситуации, вызванная объективными политико-экономическими причинами. Мощная творческая энергия, как известно, помогает энтузиастам своего дела работать в любых условиях. "Мне было очень, очень, очень интересно, – объясняет суть своей профессиональной мотивации Алексей Колесин, – мне и сейчас не менее интересно, чем тогда, в середине восьмидесятых".

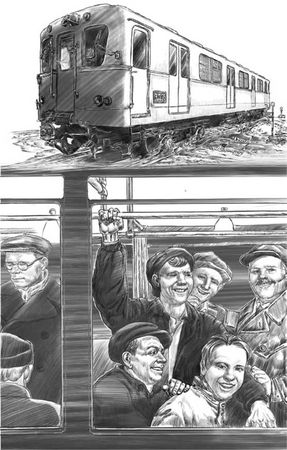

Начало трудового пути молодого конструктора совпало с вводом в производство модернизированных вагонов 81–717.5 (головной)/714.5 (промежуточный), называемых в народе "Полосатики". Эти знаменитые вагоны и сегодня активно эксплуатируются в московском, питерском метрополитенах и в "подземках" других стран. После окончания МИИТА двадцатидвухлетний Алексей Колесин был принят в отдел главного конструктора прославленного вагоностроительного завода на должность инженера-конструктора.

Вагоны 81–717/714 – первые в истории отечественного метровагоностроения вагоны без буквенного обозначения. Вагоны серии 81–717 – головные с кабинами управления, а вагоны 81–714 – промежуточные без кабин управления. Оба вида вагонов являются моторными. Их новая электрическая схема обеспечила снижение расхода электроэнергии на 5–6 %. Вагоны отличаются принципиально новыми архитектурой и интерьером вагонов, усовершенствованной конструкцией тележки. Головной вагон оснащен модернизированным пультом управления.

На заводе Алексей оказался в очень хорошей среде талантливых инженеров. Опытные специалисты увидели в новичке человека заинтересованного, обладающего серьезным теоретическим багажом. Как и всем выпускникам технического вуза, ему хотелось применить полученные знания немедленно и сразу. И такую возможность Алексею предоставили. Впечатления, полученные от первых дней работы, главный конструктор описывает так:

"Я считаю, мне реально повезло. И, собственно, мои впечатления и позволяют мне сегодня создавать молодежи условия, которые талантливым ребятам, безусловно, помогают раскрываться. А талантливых ребят у нас хватает. Есть действительно самородки, которых мы здесь "граним". Я искренне верю, что у нашей отрасли есть будущее".

Среди своих наставников, проводников в профессиональный мир Алексей Колесин называет главного конструктора СКБ-метро Владимира Дмитриевича Завьялова, главного конструктора СКБ-метро Валентина Николаевича Смирнова, главного конструктора ОКБ-40 Вячеслава Васильевича Егоркина, заместителя главного конструктора ОКБ-40 Алексея Ивановича Грицаева. Но, как известно, хороший конструктор учится всегда, независимо от достигнутых успехов. Без обучения, без освоения новых технологий, нового программного обеспечения конструкторская работа начнет пробуксовывать. Недаром, принимая на работу нового сотрудника, Алексей Колесин всегда у них интересуется: "Ребята, вы готовы учиться всю жизнь?"