В мае 1969 г. только недавно образовавшаяся Инициативная группа по защите прав человека в СССР (ИГ) - отправила в ООН письмо с жалобами на "непрекращающиеся нарушения законности" и просила "защитить попираемые в Советском Союзе человеческие права", в том числе "иметь независимые убеждения и распространять их всеми законными способами".

Из этого следует, делал обоснованный вывод бывший известный "диссидент" О.А. Попов, что "правозащитники" не рассматривали советский народ в качестве социальной базы своего движения. Более того, "обращение правозащитников за помощью к Западу привело к отчуждению и фактической изоляции их от народа и даже от значительной части интеллигенции, симпатизирующей правозащитникам. Сами же правозащитники стали превращаться из неформальной ассоциации советских граждан, озабоченных нарушением законности в своей стране, в отряд некоего "всемирного правозащитного движения", в небольшую группу, получавшую моральную, информационную, а с середины 70-х годов - материальную и политическую поддержку с Запада… з амкнутые на себе , оторванные от народа и абсолютно чуждые его повседневным интересам и нуждам, эти группы не имели никакого веса и влияния в советском обществе, если не считать ореола "народного заступника", который стал складываться в 70-е годы вокруг имени А.Д.Сахарова" .

По нашему мнению, стоит задуматься и над следующим и вынужденным, и вымученным признанием бывшего диссидента:

"Я, автор этих строк, в течение нескольких лет собирал и обрабатывал материалы для правозащитных неподцензурных изданий…. И хотя я отвечаю за правдивость и достоверность приведенных в документах фактов, однако это обстоятельство не снимает с меня политической ответственности за фактическое участие на стороне США в идеологической и пропагандистской войне с СССР.

…Разумеется, правозащитники и диссиденты, включая автора этих строк, отдавали себе отчет в том, что подрывали имидж СССР и именно к этому стремились.

Что они, хотят того или нет, принимают участие в информационной и идеологической войне, которую США и государства стран НАТО ведут против СССР с начала 50-х годов.

До конца 60-х, как писал Дэвид Лове, "засылка советников, оборудования и денег на поддержку оппозиционных сил и организаций" в социалистических странах была основным методом идеологической войны (David Love Idea To Reality: A Brief History of the National Endowment for Democracy,//www.ned.org). Когда же выяснилось (и это стало достоянием прессы), что в эту активность было вовлечено ЦРУ, президент Л.Б. Джонсон приостановил ее", и до середины 70-х годов шел поиск новых методов и подходов в подрыве социалистических государств (как тут не вспомнить доктрину "наведения мостов", начало которой положил Д.Ф.Кеннеди! - О.Х.).

И тогда основной упор был сделан на гуманитарные проблемы, содержавшиеся в третьем разделе ("корзине") Заключительного акта Европейского совещания по миру и безопасности в Европе (1 августа 1975 г.).

Действия образованных вскоре после его подписания московской "Хельсинкской группы", как и "действия членов остальных советских хельсинкских групп, - подчеркивает О.А. Попов, - носили антигосударственный характер".

"Автору этих строк, - признается он далее, - понадобилось несколько лет жизни в США, чтобы понять, что истинной целью идеологической войны было не улучшение состояния дел с правами человека в Советском Союзе и даже не установление в СССР демократического и правового государства, а уничтожение или по крайней мере ослабление геополитического соперника США, как бы он ни назывался - СССР или Россия".

Администрацией Дж. Картера, объявившего "защиту прав человека" центральным элементом своей внешней политики, в стратегию "борьбы с коммунизмом" был включен пункт о "поддержке борьбы за права человека в СССР и странах Восточной Европы".

В 1977 г., после образования "Хельсинкских групп в СССР" (а также ГДР и Чехословакии), в Нью-Йорке был создан Комитет по наблюдению за выполнением Советским Союзом Хельсингских соглашений (Helsiky Watch Committe). Его задача объявлялся "сбор информации о нарушениях прав человека в СССР, доведение ее до сведения американского правительства, американской общественности и международных организаций и институтов, в первую очередь ООН, требование от американского правительства и Конгресса принятия "соответствующих мер против СССР".

На наш взгляд, наиболее адекватное представление как о задачах и назначении нового управления КГБ, так и о собственно андроповском видении этой проблемы дает ряд выступлений председателя КГБ перед чекистскими коллективами.

Так, 23 октября 1968 г ., на собрании комсомольцев центрального аппарата КГБ Андропов подчеркивал:

"Враг не брезгует никакими средствами. В своем стремлении ослабить социалистические страны, союз между социалистическими государствами, он идет на прямую и косвенную поддержку контрреволюционных элементов, на идеологическую диверсию, на создание всевозможных антисоциалистических, антисоветских и иных враждебных организаций, на разжигание национализма…. В идеологической диверсии империалисты делают ставку на идейное разложение молодежи, использование недостаточного жизненного опыта, слабую идейную закалку отдельных молодых людей. Они стремятся… противопоставить ее старшему поколению, привнести в советскую среду буржуазные нравы и мораль… Средства подрывной деятельности становятся более изощренными и замаскированными".

26 апреля 1971 г. Андропов указывал на обязанность чекистов "видеть реально существующие явления и процессы, быстро и оперативно реагировать на изменения в обстановке, пресекать разведывательные операции вражеских спецслужб, находить действенное противоядие против идеологических диверсантов, срывать попытки перенести враждебную деятельность на нашу территорию…было бы неверно закрывать глаза на то, что у нас встречаются еще отдельные люди, которые теряют классовую ориентацию, пасуют перед трудностями, обнаруживают нездоровые настроения, вступают в конфликт с нормами и законами советского общества. Чекисты обязаны правильно оценивать обстановку и видеть, что… кое-где в стране есть еще элементы, на которые рассчитывают наши враги, и которые они хотели бы поставить на службу своим подрывным целям. Поэтому понятие высокой бдительности для всех советских людей и сегодня, несмотря на наши огромные успехи, не является понятием абстрактным".

Оставаясь на юридической базе закона, указывал Андропов "чекисты должны искать меру пресечения , наиболее целесообразную в данных условиях. Это могут быть уголовные меры, меры чекистско-оперативного арсенала, профилактические меры. Но надо научиться серьезно и глубоко заниматься каждым, кто попал в плен западной пропаганды. Причем заниматься дифференцированно, находить такие стороны в характере и поведении этих людей, элементов, на которые можно воздействовать в позитивном плане".

Также для понимания задач и анализа деятельности органов КГБ необходимо учитывать установки Ю.В. Андропова в отношении лиц, под влиянием разного рода факторов, совершавших противоправные действия.

Председатель КГБ подчеркивал, что "профилактика является составной, органической частью всей агентурно-оперативной деятельности, важнейшим методом решения возложенных на органы госбезопасности задач. Выявление, предупреждение и пресечение подрывной деятельности противника - это три стадии единого цикла контрразведывательной деятельности ; они органически связаны между собой и их нельзя разрывать или протиивопоставлять друг другу. Но если говорить о соотношении профилактических мер с другими мерами пресечения, то во всей нашей деятельности приоритет должен принадлежать профилактике, предупреждению государственных преступлений ".

Интересующиеся читатели могут также познакомиться с выступлением Ю.В.Андропова на совещании в КГБ СССР, посвященном специально вопросам борьбы с идеологическими диверсиями противника .

Наряду с выявлением и расследованием противоправной, преступной деятельности, - для возбуждения уголовного дела либо по обнаружению признаков состава преступлений, либо в отношении конкретных подозреваемых, - требовалась санкция прокуратуры , значительное внимание в деятельности пятых подразделений КГБ СССР уделялось также профилактике, то есть недопущению продолжения деятельности, оцениваемой как правонарушение или противоправные действия.

Отметим, что по данным архивов КГБ СССР, за период 1967–1971 гг. было выявлено 3 096 "группировок политически вредной направленности", из числа участников которых было профилактировано 13 602 человека. (В 1967 г. было выявлено 502 таких группы с 2 196 их участниками, в последующие годы, соответственно, в 1968 г. - 625 и 2 870, в 1969 г. - 733 и 3 130, в 1970 г. - 709 и 3102, в 1971 г. 527 и 2304. То есть количество участников названных "групп политически вредной направленности", практически, не превышало 4–5 человек.

Здесь необходимо сказать об одной чрезвычайно важной инициативе КГБ СССР. 25 декабря 1972 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О применении органами государственной безопасности предостережения в качестве меры профилактического воздействия".

Однако, при всей своей важности и актуальности, этот законодательный акт имел один чрезвычайно важный недостаток. А именно: по трудно объяснимой причине, он имел гриф "Не для печати", что существенным образом снижало эффективность его предупредительного воздействия.

В этой связи этот Указ, а также инструкция по его применению объявлялись приказом КГБ при СМ СССР N 0150 от 23 марта 1973 г.

Сама процедура вынесения предостережения включала в себя подготовку мотивированного заключения о вынесении профилактируемому лицу официального предостережения в связи с совершением им противоправных проступков. Далее при вызове профилактируемого в органы КГБ ему оглашалось данное заключение и предлагалось расписаться за ознакомление с ним.

В случае отказа гражданина от подписания заключения, сотрудниками КГБ составлялся протокол об объявлении ему официального предостережения.

Профилактируемому лицу чекистами также разъяснялось, что заключение об объявлении официального предостережения, вместе с протоколом его объявления, будут переданы в органы прокуратуры и, в случае привлечения его к уголовной ответственности за подобные действия в будущем, будут иметь силу процессуального доказательства неоднократности совершения инкриминируемых ему противоправных деяний.

С одной стороны, процедура эта оказывала серьезное сдерживающее воздействие на профилактируемое лицо, с другой стороны, - она предоставляла ему право обжаловать вынесенное предостережение, в случае несогласия с ним, в органы прокуратуры.

Лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности после объявления им официального предостережения от имени органов КГБ, насчитывается буквально единицы.

Возможно, описанная законодательно установленная процедура , вызовет критику со стороны некоторых читателей. Я же привел ее как реальный исторический факт.

И при этом, как юрист, буду настаивать на гуманистическом значении данного способа предупреждения дальнейшей враждебной деятельности, ибо речь шла уже о совершении противоправных (уголовно наказуемых) действий небольшой общественной опасности.

Отметим, что, однако, помимо вынесения официального предостережения, профилактическое воздействие оказывалось и в иных формах - от вызова в органы КГБ, до проведения неформальных бесед с профилактирумым оперативных сотрудников, бесед на бюро партийной (комсомольской) организации, воздействия через собрания трудовых коллективов, партийных и комсомольских организаций, творческих союзов…

Но, добавим при этом, что цель профилактического мероприятия - это предупреждение, недопущение совершения противоправных поступков и преступлений, предотвращение чрезвычайных происшествий и возникновения подобных ситуаций, ликвидация предпосылок к их возникновению.

Иллюстрацией к сказанному, представляющей несомненный интерес и сегодня, является записка КГБ СССР в ЦК КПСС " О некоторых итогах предупредительно-профилактической работы органов госбезопасности" (№ 2743-А от 31 октября 1975 г.", подготовленная для рассмотрения на Политбюро "третьей корзины" (третьего раздела - "Гуманитарные вопросы") Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ней, в частности, подчеркивалось:

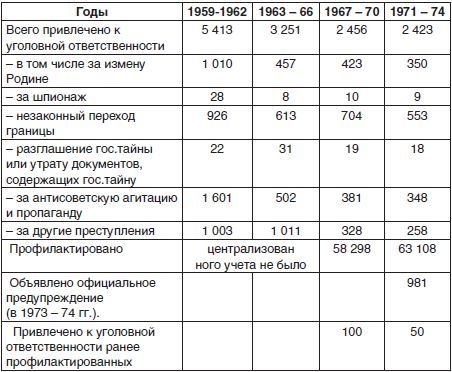

"… Сопоставление двух периодов: 1959–1966 гг. и 1967–1974 гг. показывает, что число привлеченных к уголовной ответственности сократилось почти в два раза (с 8 664 человек до 4 879 человек) .

По некоторым видам особо опасных государственных преступлений это сокращение еще более значительно:

- за измену Родине с 1 467 чел. до 773 чел . (в два раза);

- за антисоветскую агитацию и пропаганду с 2 103 чел. до 729 чел . (почти в 3 раза)".

Безусловно, эта тенденция была обусловлена не "либерализмом" органов КГБ, а повышением эффективности их деятельности по выявлению подготовки преступных действий, а также расширением обще-профилактической и воспитательной работы государственных органов и частно-предупредительной деятельности чекистов .

"Факторами, влияющими на снижение государственных преступлений в последние годы, - продолжал председатель КГБ, - являются: дальнейшее укрепление морально-политического единства нашего общества, повышение политической сознательности советских людей, правильная карательная политика Советского государства, доминирующая роль предупредительно-профилактической работы по предотвращению преступлений.

Соотношение числа лиц, подвергнутых уголовным репрессиям и профилактированных органами КГБ в период 1967–1974 гг. составляет 1: 25, а по такому виду особо опасных государственных преступлений, как антисоветская агитация и пропаганда 1: 96.

Комитет госбезопасности принимает меры к дальнейшему совершенствованию предупредительно-профилактической работы".

К записке прилагалась справка, отражавшая статистику привлечения к уголовной ответственности за совершение государственных преступлений в 1959–1974 годы.

В ней, в частности, указывалось:

Враждебная деятельность и ее активизация со стороны отдельных антигосударственно настроенных лиц, в число которых входило и немало "диссидентов" ("инакомыслящих"), не только использовалась в своих политических целях, но и прямо или косвенно направлялась многочисленными зарубежными антисоветскими центрами и организациями. Так бывший идеолог "Народно-трудового союза" (НТС) Андрей Редлих в интервью российскому телевидению в 2000 году прямо заявлял: "Нашей целью являлось свержение Советской власти в СССР!".

Единственный справедливый упрек в адрес сотрудников КГБ за проведение "профилактик" состоит в том, что порой они действительно проводились в отношении действий, непосредственно не относившихся к компетенции органов госбезопасности.

Одна из причин этого, - стремление объяснить существовавшее явление отнюдь не означает еще намерения оправдать его, - состояла в том, что отдельные сотрудники хотели "улучшить" отчетность, показать "результативность" собственной работы.

Но, добавим при этом, что цель профилактического мероприятия - это предупреждение, недопущение совершения противоправных поступков и преступлений, предотвращение чрезвычайных происшествий и возникновения подобных ситуаций, ликвидация предпосылок к их возникновению.

С началом процесса "разрядки международной напряженности", который датируется 1972 г., "многие спецслужбы иностранных государств и зарубежные антисоветские организации и центры значительно активизировали свою подрывную деятельность, рассчитывая извлечь максимум выгоды из изменившейся международной обстановки и международных отношений. Они, в частности, активизировали засылку в СССР своих представителей - "эмиссаров", по терминологии КГБ тех лет, - под видом туристов, коммерсантов, участников различных видов научного, студенческого, культурного и спортивного обмена. Только в 1972 г. было выявлено около 200 подобных эмиссаров".

В отдельные годы число выявлявшихся только на территории СССР эмиссаров антисоветских организаций и центров превышало 900 человек.

Поток эмиссаров стал особенно нарастать после 1975 г.

В одной из статей довелось прочитать ("Новости разведки и контрразведки", 2003, N 7–8, с.30), о том, что "по оценкам самого Андропова, "потенциально враждебный контингент" в СССР составлял около восьми с половиной миллионов человек".

При вполне понятном скептицизме в отношении подобных оценок, в то же время, следует подчеркнуть, что он, этот "потенциально враждебный контингент", составлял ничтожное меньшинство из 270-милионного населения СССР.

И при этом, безусловно, речь не идет о числе граждан, якобы взятых "на оперативный учет" - их точное число давным-давно известно лицам, подобным В.В. Бакатину, Г.П. Якунину, О.Д. Калугину, но не оглашалось ими исключительно вследствие абсолютной "не выигрышности" этой цифры для противников КГБ.

Например, из отчета о деятельности КГБ при СМ СССР за 1968 следует, что по различным делам оперативного учета проходили всего 10 008 человек, причем, как советских граждан, так и иностранцев.

Позже Е.М. Альбац указывала, что по линии Управления "З" ("Защиты конституционного строя") в 1991 г. в КГБ было 2 500 оперативных дел .