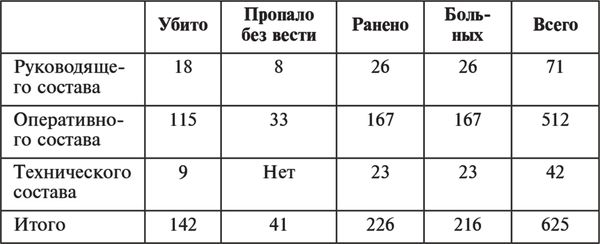

Потери личного состава убитыми, пропавшими без вести и ранеными составили 26 % к числу сотрудников [139] . Хотя погибали военные контрразведчики не только на передовой, но и в первые месяцы войны во время эвакуации. Так, 28 августа 1941 года личный состав особого отдела Таллинского военного гарнизона должен был эвакуироваться из уже частично захваченного немцами Таллина на плавмастерской "Серп и молот". Судну удалось под непрерывными авианалетами и артобстрелами противника пройти часть пути, а потом оно начало стремительно тонуть. Большая часть сотрудников погибла. Остальным удалось добраться до Ленинграда [140] .

Внутренние войска НКВД

В феврале 1941 года Народный комиссариат внутренних дел был разделен на два ведомства – НКВД и НКГБ. В новой структуре НКВД имелось четыре группы главков, управлений и отделов.

Первая группа отвечала за обеспечение внутренней безопасности страны (милиция, пожарная охрана, местная противовоздушная оборона (предшественник современной Гражданской обороны), тюрьмы и т. п.).

Вторая группа занималась вопросами управления ГУЛАГом, шоссейным строительством, осваиванием Дальнего Севера и т. п.

Третья группа – это подразделения обеспечения собственной работы наркомата: административно-хозяйственные, отдел кадров, финансово-плановый и т. п.

Нас интересует четвертый тип. Назовем его условно "внутренние войска". Сюда входили: Главное управление пограничных войск, Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений (станций, мостов, тоннелей и т. п.) и особо важных предприятий промышленности; Управление оперативных войск; Управление конвойных войск; Управление агитации и пропаганды войск НКВД; Управление военного снабжения войск НКВД и военно-строительный отдел [141] .

Дискуссия на тему – зачем Иосифу Сталину в феврале 1941 года потребовалось создавать мощную военную структуру под названием "внутренние войска", выходит за рамки данной книги.

Отметим лишь, что данная структура доказала свою эффективность в первые месяцы войны при охране тыла действующей Красной Армии и во время приграничных боев. Да и потом пришлось лишь немного подкорректировать структуру центрального аппарата и передать ее в оперативное подчинение новым структурам. Хотя, например, пограничные войска на Дальнем Востоке или в Средней Азии продолжали охранять государственную границу все годы войны, как они занимались этим до 22 июня 1941 года. То же самое можно сказать и о дивизиях войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, дислоцированных на востоке страны.

Общая численность личного состава внутренних войск (без пограничных) на 1 июня 1941 года составляла 173 900 человек, в том числе:

оперативные войска (без учета военных училищ) – 27 300 человек;

войска по охране железных дорог – 63 700 человек;

войска по охране особо важных предприятий промышленности – 29 300 человек;

конвойных войск – 38 300 человек (до 1956 года места лишения свободы, за исключением тюрем, охраняла военизированная охрана, комплектовавшаяся не военнослужащими внутренних войск НКВД, а лицами по найму).

Задачами железнодорожных войск НКВД были как охрана, так и оборона объектов "стальных магистралей", для чего они располагали, в частности, бронепоездами. В западных районах СССР охрану железных дорог осуществляли 3-я и 9-я дивизии войск НКВД по охране железных дорог; в юго-западных – 4-я и 10-я дивизии. Охрану железных дорог восточнее и на востоке СССР осуществляли 5, 6, 7-я дивизии войск НКВД.

Боевая служба войск по охране особо важных предприятий промышленности строилась на принципах, положенных в основу охраны государственной границы. Она осуществлялась отдельно от мер, реализуемых в деятельности вневойсковой (военизированной и вахтерской) охраны, несущей службу на этих же объектах военно-промышленного и энергетического комплекса, важнейших радиостанциях.

В Москве в начале Великой Отечественной войны дислоцировались две дивизии войск НКВД по охране промышленных предприятий (11-я и 12-я), в Ленинграде и пригородах – одна дивизия из двух бригад с полковым звеном (1-й и 56-й). Две бригады войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности (57-я и 71-я) находились на территории Украины. В Сталинграде дислоцировался полк НКВД по охране промышленных предприятий.

Места лишения свободы, находившиеся в ведении Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР, охранялись отрядами военизированной стрелковой охраны, комплектовавшейся лицами по найму, а руководство всеми сферами лагерной жизни осуществляли оперативные отделения соответствующих органов (а не войск) НКВД.

Красноармейцы и командиры конвойных войск НКВД (самостоятельное Главное управление конвойных войск было образовано в феврале 1939 года) имели главной служебной задачей конвоирование осужденных, военнопленных и лиц, подлежавших депортации, а также осуществляли внешнюю охрану лагерей для военнопленных, тюрем и некоторых объектов, на которых использовался труд "спецконтингента". В 1941 году эти задачи выполняли части и подразделения, сведенные в две дивизии (13-ю – дислоцировалась в Западной Украине; 14-ю – дислоцировалась в Москве и Подмосковье) и шесть бригад конвойных войск НКВД [142] .

А чем занимались 800 тысяч вооруженных, прекрасно обученных и преданных Советской власти людей после 22 июня 1941 года? Поясним, что в 1942 году численность внутренних войск превысила 420 тысяч человек, а по состоянию на 1 января 1945 года достигла почти 800 тысяч человек [143] .

Все годы войны находился в глубоком тылу или вместе с частями Красной Армии в количестве 58 дивизий и 20 бригад внутренних войск сражался на передовой вместе с частями Красной Армии?

За какие боевые заслуги 18 соединений и частей были награждены орденами или присвоением почетных наименований? За какие подвиги более 100 тысяч военнослужащих войск были награждены орденами и медалями, 295 воспитанников внутренних войск стали Героями Советского Союза?

Дорогая цена была заплачена за ратные подвиги. Внутренние войска во время Великой Отечественной войны потеряли убитыми свыше 97 тысяч бойцов и командиров [144] . Фактически с войны не вернулся каждый десятый военнослужащий внутренних войск НКВД. И это без учета тех, кто во время войны был переведен из внутренних войск в Красную Армию и погиб. Так что реальные потери войск Лубянки значительно больше.

Арсенал внутренних войск НКВД

Многие считают, что на вооружении дивизий войск НКВД находилось исключительно стрелковое оружие и пулеметы. Зачем им пушки или танки, если они дислоцировались в глубоком тылу и их основной противник – заключенные ГУЛАГа и мирное население освобожденных Красной Армией территорий.

Стрелковая дивизия войск НКВД полного состава (по штату 1945 года) насчитывала 5–6 тысяч человек, но фактическая ее численность, как правило, была значительно ниже штатной. В дивизию входили три стрелковых полка, артиллерийская бригада (два артиллерийско-минометных полка), четыре дивизиона (самоходно-артиллерийский, истребительно-противотанковый, артиллерийский, зенитной артиллерии), саперный и учебный батальоны, батальон связи, подразделения обеспечения и тыла.

При наступлении стрелковая дивизия обычно усиливалась одним-двумя гаубичными артиллерийскими полками, танками (до бригады) и полком самоходной артиллерии. Понятно, что укомплектованную таким образом стрелковую дивизию можно использовать лишь на фронте, в глубоком тылу артиллерия и танки не нужны.

Стрелковый полк НКВД (по штату 1945 года) имел три стрелковых батальона, две роты автоматчиков, три батареи (минометную, истребительно-противотанковую, артиллерийскую), взвод крупнокалиберных зенитных пулеметов. Всего стрелковый полк войск НКВД должен был иметь по штату 2398 человек личного состава, 108 ручных пулеметов, 54 станковых пулемета, 6 крупнокалиберных пулеметов, 27 противотанковых ружей, восемнадцать 82-мм и шесть 120-мм минометов, двенадцать 45-мм и шесть 57-мм противотанковых пушек, шесть 76-мм полевых пушек.

Стрелковая бригада войск НКВД полного штата имела четыре стрелковых батальона, артиллерийский и минометный дивизионы, роту автоматчиков, подразделения специальных войск и тыла общей численностью до 5000 человек [145] .

Мы не случайно указали "по штату 1945 года". В 1941–1942 годах было немало примеров, когда полки или дивизии войск НКВД вступали в бой с танками противника вооруженными лишь личным стрелковым оружием (пистолеты и винтовки), гранатами и пулеметами [146] . Понятно, почему это происходило в первые месяцы войны. До 22 июня 1941 года командование Красной Армии не планировало использовать внутренние войска НКВД в качестве обычных стрелковых дивизий для обороны городов, мостов и других важных объектов. Их основная задача – охрана тыла Красной Армии, борьба с разведывательно-диверсионными группами и авиадесантами противника.

Чекисты-снайпера

Об этом мало кто знает, но еще до Великой Отечественной войны в штаты подразделений по охране железнодорожных сооружений, особо важных предприятий промышленности и конвойных войск были введены снайперские отделения. А в 1942 году началась массовая подготовка снайперов.

Широкое развитие снайперское движение получило на Ленинградском фронте. Военный совет фронта обратился к бойцам и командирам с призывом развернуть в частях соревнование по истреблению фашистских оккупантов. Активно откликнулись на этот призыв мастера меткого огня 1-й, 21-й дивизий и других частей внутренних войск НКВД.

С ноября 1941 года по 20 января 1942 года двое снайперов отдельной разведывательной роты 1-й дивизии войск НКВД Иван Дмитриевич Вежливцев и Петр Иванович Голиченков уничтожили, соответственно, 134 и 140 солдат и офицеров противника. 6 февраля 1942 года им было присвоено звание Героя Советского Союза [147] . Оба вернулись с войны живыми и с погонами лейтенантов.

В мае 1942 года командование внутренних войск обязало командиров частей "провести глубокую проверку огневой выучки личного состава из всех видов оружия по полной программе обучения огневой подготовке. Лучших стрелков собрать в снайперские команды и организовать с ними месячные сборы". Началась массовая подготовка снайперских команд.

Подготовка проходила в два этапа. На первом, в течение 12 дней, изучалась материальная часть оружия, теория стрельбы, практика наблюдения и выбора огненных позиций, их оборудования и маскировка. Второй этап – непосредственная стажировка в боевых порядках фронта. После завершения обучения военнослужащий возвращался в свою часть [148] .

Вот результаты деятельности снайперов из 73-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог на Ленинградском, Волховском и Северо-Западном фронтах. В течение 1942 года они истребили 17 259 солдат и офицеров противника [149] . А их коллеги (464 снайпера) из 1-й дивизии к июню 1942 года уничтожили 2288 солдат и офицеров противника [150] . Не меньших успехов достигли снайперы из 23-й дивизии.

"На 5 сентября 1942 года снайперские команды, сдавая практические стрельбы на передовых линиях фронта, истребили 2101 фашистского мерзавца, уничтожили 6 стереотруб, 9 перископов, 4 снайперских поста и одну землянку противника".

Потери снайперской команды: семь убитых и 15 раненых [151] .

С 18 по 28 января 1943 года в Москве был проведен слет снайперов НКВД всех фронтов. В его работе приняло участие 309 человек. После четырехдневного инструкторско-методического семинара прошла боевая стажировка. В ходе ее сводный батальон снайперов из участников слета за десять суток уничтожил 2375 военнослужащих вермахта, а 28 снайперов были награждены медалями [152] .

В 1943 году на Ленинградском фронте действовали 3023 снайпера. Ими было уничтожено 53 518 солдат и офицеров противника [153] .

Также впечатляют боевые успехи снайперов войск НКВД Украинского округа в 1943 году:

"Из 1729 снайперов войск округа 960 человек прошли боевую стажировку в боевых порядках передовых частей и соединений Красной Армии. Снайперами убито 7930 немецких солдат и офицеров, за что Военным советом Украинского фронта награждено орденами и медалями 247 человек… На боевой стажировке наши потери убитыми и ранеными 61 человек" [154] .

Из имеющихся обобщенных данных о боевой деятельности снайперов войск НКВД особого внимания заслуживают сведения, приведенные генерал-лейтенантом А.Н. Аполлоновым в докладе наркому внутренних дел в середине 1943 года:

"…по состоянию на 30 июня сего года… в войсках подготовлено 27 604 снайпера, из которых 19 932 человека прошли боевую стажировку в частях действующей армии. За время стажировки снайперами войск НКВД уничтожено 216 640 солдат и офицеров противника. Наши потери составляют 1158 человек…"

Советское правительство высоко оценило вклад снайперов внутренних войск НКВД в общее дело победы над врагом. 2289 снайперов к лету 1943 года были награждены орденами и медалями [155] .

А вот успехи "подготовленных в войсках НКВД по охране тыла фронтов и проходящих стажировку в боевых порядках частей Красной Армии" снайперов в апреле – июне 1944 года. За этот период ими "было выведено из строя убитыми и ранеными 8025 солдат и офицеров противника". Потери снайперских команд – 12 убитых и 11 раненых [156] .

Конвойные войска

Многие считают, что все годы войны конвойные войска НКВД охраняли зэков в ГУЛАГе и военнопленных противника. Спокойная и безопасная служба в глубоком советском тылу. Это один из множества мифов, созданных "демократами" в начале девяностых годов прошлого века.

В жизни все было по-другому. Подразделения конвойных войск вместе с частями войск по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности НКВД с первых часов войны участвовали в боевых действиях. Так, военнослужащие 41-й отдельной бригады конвойных войск НКВД принимали участие в обороне Ленинграда и охране правопорядка в тылу. А личный состав бригады был инициатором снайперского движения, обеспечивал связь блокадного города со страной по Дороге жизни. А вы говорите – зэков в Сибири сторожили. Может, эта бригада была исключением из правил и в боевых действиях она принимала активное участие из-за недосмотра командования войск НКВД?

Возьмем другое подразделение. В январе 1941 года оно называлось 42-й отдельной бригадой войск НКВД. На 1 января 1941 года в ее состав входили:

226-й конвойный полк (Минск);

240-й конвойный полк (Вильнюс, Шауале и Каунас);

131-й отдельный батальон с подразделениями в городах Гродно, Белостоке и Ломже;

132-й отдельный батальон с подразделениями в городах Бресте, Пинске, Кобрине и Пружанах;

135-й отдельный батальон с подразделениями в городах Барановичи, Лиде, Слониме и Новогрудке;

136-й отдельный батальон (Смоленск).

Обычная конвойная бригада, которая, по мнению отдельных историков и журналистов, в первые месяцы войны расстреляла заключенных в расположенных на пути наступления вермахта советских тюрьмах, а потом без потерь и боестолкновений с противником сумела передислоцироваться на Восток, где и продолжала свою деятельность по охране заключенных ГУЛАГа.

Авторы не знают или просто умалчивают тот факт, что на рассвете 22 июня 1941 года военнослужащие бригады вместе с пограничниками и бойцами Красной Армии вступили в бой с многократно превосходящими силами противника.

Выросшие при Советской власти прекрасно помнят о надписи, оставленной на стене одним из защитников Брестской крепости: "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20.VII.41 г.". Вот только мало кто знает, что появилась она на стене казармы 132-го отдельного батальона НКВД конвойных войск [157] . А в архиве хранится боевое донесение заместителя начальника конвойных войск начальнику управления, где лаконично и сухо говорится о том бое:

"Караул, усиленный 25 красноармейцами, погиб, исполняя свой долг. Остальной состав мелкими группами начал пробиваться в Минск. Город Брест был оставлен частями Красной Армии в 8.00 22.6.41 после боя с пехотой, переправившейся на лодках через Буг…" [158] .

Трагично сложилась судьба военнослужащих и других подразделений 42-й бригады. Большинство из них погибли в первый месяц войны вместе с пограничниками и бойцами Красной Армии.

А как же массовый расстрел заключенных в тюрьмах города Минска? Об этом ничего не известно. Зато с 23 по 26 июня 1941 года военнослужащие 42-й бригады, выполняя приказ коменданта города, охотились на диверсантов и разведчиков противника, поддерживали порядок в столице Белоруссии, участвовали в тушении пожаров, охраняли правительственные здания и т. п. Одновременно бригада пополнялась призванными новобранцами. Им вручали винтовки, и вместе со старослужащими они уходили в свой первый бой. Для многих он стал и последним.

25 июня 1941 года закончилась эвакуация государственных учреждений. Немногочисленные части Красной Армии ушли из города Минска. По существующему тогда порядку последними населенный пункт оставляли местные чекисты и бойцы внутренних войск.

До последнего они обеспечивали порядок в городе и помогали с эвакуацией. На следующий день подразделения бригады были выведены из Минска в лагерь 226-го полка, где 26 июля получили приказ совершить отход в район города Могилева. С 30 июня по 3 июля 1941 года бригада удерживала переправы и восточный берег реки Березина на фронте до 15 километров, сражаясь против моторизованной дивизии противника, усиленной 300 танками и тяжелой артиллерией.

И только 10 июля 1941 года значительно поредевшие части 42-й отдельной бригады прибыли в Москву на переформирование.

С 1 августа 1941 года части 42-й отдельной бригады выполняли задачи по конвоированию и охране военнопленных, охране аэродромов, переправ и других военных объектов в составе действующей Красной Армии. С наступлением советских войск под Москвой части 42-й отдельной бригады были перенацелены для ведения оперативной работы в освобожденных районах [159] .

В марте 1942 года 42-я отдельная бригада была переименована в 37-ю дивизию войск НКВД. В ее состав вошли 226, 240, 251 и 236-й конвойные полки, которые выполняли задачи по оперативной работе в освобожденных районах, охране важных объектов и борьбе с диверсионными группами противника [160] .

Не менее трагичный путь прошла 13-я дивизия конвойных войск НКВД СССР. В июне 1941 года в ее состав входили: 227, 228, 229, 233, 237 и 249-й полки; 137-й и 154-й отдельные батальоны; отдельная пулеметная рота.