Сборник статей посвящен описанию хода боевых действий и основных итогов наиболее значимых локальных вооруженных конфликтов за рубежом в период после 1991 г.

В книгу вошло 11 статей, содержащих описание борьбы с тамильским восстанием на Шри-Ланке в 1980–2009 гг.; войны между Северным и Южным Йеменами в 1994 г.; вооруженного конфликта между Перу и Эквадором в 1995 г.; длительной гражданской войны с участием соседних государств в Демократической Республике Конго; вооруженного конфликта между Эфиопией и Эритреей в 1998–1999 гг.; столкновения между Индией и Пакистаном в Каргиле в 1999 г.; военной кампании НАТО против Югославии в 1999 г.; операции США и НАТО в Афганистане, начиная с 2001 г.; военного вторжения США в Ирак в 2003 г.; военной кампании Израиля в Ливане в 2006 г.; гражданской войны и военного вмешательства США и НАТО в Ливии в 2011 г.

Содержание:

-

О Центре анализа стратегий и технологий 1

-

Предисловие 1

-

Война в Шри-Ланке - Михаил Барабанов 2

-

Вооруженный конфликт между Северным и Южным Йеменами - Владимир Куделев 6

-

Вооруженный конфликт между Перу и Эквадором - Михаил Барабанов 11

-

Великая африканская война - Иван Коновалов 17

-

Война между Эфиопией и Эритреей - Иван Коновалов 20

-

Индо-пакистанский конфликт в Каргиле - Михаил Барабанов 25

-

Военная кампания НАТО против Югославии - Михаил Барабанов 29

-

Война в Афганистане - Вячеслав Целуйко 34

-

Война в Ираке - Вячеслав Целуйко 43

-

Вооруженный конфликт 2006 года в Ливане - Михаил Барабанов 60

-

Гражданская война в Ливии - Вячеслав Целуйко 64

-

Об авторах 72

Михаил Барабанов, Иван Коновалов, Владимир Куделев, Вячеслав Целуйко

Чужие войны

под редакцией Руслана Пухова

Книга издана при финансовой поддержке OAO Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

О Центре анализа стратегий и технологий

Центр анализа стратегий и технологий создан в 1997 году и является частным научно-исследовательским центром, специализирующимся на анализе проблем реструктуризации оборонно-промышленного комплекса России, вопросах формирования государственного оборонного заказа и изучении российской системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. В сферу научных интересов Центра ACT входят также вопросы реформирования российской армии и изучение вооруженных конфликтов.

Предисловие

Мы рады возможности представить вниманию читателей сборник статей "Чужие войны" о локальных вооруженных конфликтах за рубежом в период после 1991 г. Эта весьма интересная и профессиональная работа представляется особенно актуальной в свете современных мировых событий.

Материалы данного сборника, подготовленного Центром анализа стратегий и технологий, посвящены достаточно детальному описанию хода и основных уроков всех значительных "малых" войн и вооруженных конфликтов, произошедших в мире за пределами постсоветского пространства в последние два десятилетия. За пределами обзора остались, пожалуй, только гражданские войны в бывшей Югославии в период 1992–1995 гг. - тема очень сложная и обширная, требующая отдельной масштабной описательной работы. Не рассмотрен также ряд внутренних конфликтов в африканских странах.

Временной отрезок, избранный для данного сборника, далеко не случаен. Распад СССР вовсе не привел к эпохе мира и процветания на планете. Наоборот, его крушение привело в целом к ухудшению международной обстановки, к дестабилизации не только на пространстве бывшего Советского Союза, но и во многих регионах мира, к увеличению конфликтности в международных отношениях и к внутриполитическим кризисам в ряде государств.

Это связано прежде всего с ликвидацией стабилизирующей роли двухполюсного миропорядка, сложившегося по итогам Второй мировой войны и обеспечивавшего на протяжении почти полувека поддержание определенного уровня глобальной стабильности. Само существование СССР и его значительное влияние в международных делах помогали поддерживать внутри- и внешнеполитическую стабильность как в "лагере социализма", так и во многих странах "прогрессивной ориентации", находившихся в той или иной мере в "сфере влияния" Москвы. Поддержка со стороны Советского Союза минимизировала внешнюю угрозу для таких стран от соседних государств, а также способствовала удержанию правящих кругов ряда советских клиентов от агрессивных либо неблагоразумных действий по отношению к соседям.

Наконец, особо важным фактором существования советской мощи в контексте поддержания мировой стабильности было удержание США и других стран Запада от односторонних агрессивных действий по отношению к неугодным для них государствам и режимам. Для Запада был достаточно четко и недвусмысленно очерчен круг возможного, выйти за пределы которого остерегались даже самые горячие головы в Вашингтоне.

После 1991 г. картина мира серьезно изменилась. Поднявшаяся волна националистических разногласий ввергла в катастрофические и разрушительные войны не только ряд бывших советских республик, Югославию, но и ряд других государств. В перманентную бойню, доходящую до "войны всех против всех", погрузились Афганистан и некоторые страны Африки. Значительно увеличилось количество внутренне дестабилизированных стран с тенденциями к переворотам, революциям, а то и к гражданским войнам - причем волны подобной дестабилизации продолжают периодически захлестывать целые регионы по настоящее время. Политические элиты многих государств стали с легкостью прибегать к раздуванию пограничных конфликтов и организации малых пограничных войн той или иной степени провокационности.

Важнейшим же вектором международного военно-политического развития после 1991 г. стало установление в мире фактического военного господства США. Сосредоточив в своих руках беспрецедентный военно-технологический потенциал и колоссальные финансово-экономические ресурсы, включавшие почти половину всех мировых военных расходов, после распада СССР твердо уверовав в свое морально-идеологическое преимущество, Соединенные Штаты в последние два десятилетия смогли добиться режима глобальной гегемонии. В такой ситуации Вашингтон стал безнаказанно использовать военную силу против неугодных суверенных государств, в том числе для вмешательства во внутренние дела последних. Это привело к целой цепи односторонних масштабных военных интервенций США и их союзников, начатых с первой войны в Персидском заливе 1991 г. и продолженных военными акциями в бывшей Югославии (1994–1999 гг.), военной кампанией в Афганистане (2001 г.), вторжением в Ирак (2003 г.) и интервенцией в Ливии (2011 г.). В промежутках было несколько малых военных акций и ударов по территории ряда стран. Сейчас Запад грозит интервенционными действиями против Сирии и Ирана.

Окончательно руки США развязали террористические нападения сентября 2001 г. После этого Америка вошла в перманентную "глобальную войну с терроризмом", ведущуюся, по сути, по всему Земному шару в форме множества больших и малых интервенционных действий. В международную интервенционную силу все более трансформируется и блок НАТО. В свою очередь, сам международный терроризм стал новым мощным объективным фактором усиления международной конфликтности.

Стоит особенно отметить, что США и их союзникам до настоящего времени сопутствовал более или менее полный успех во всех их интервенционных акциях последних двух десятилетий. При этом сами интервенции осуществлялись, надо признать, с крайне незначительными (а то и просто ничтожными) потерями для западной стороны. Уровень понесенных Западом потерь во всех случаях (даже включая затянувшуюся кампанию в Афганистане) был совершенно неспособен повлиять на ход кампаний как в военно-оперативном, так и в политическом отношениях. Можно говорить о полной безнаказанности интервенционных действий для западной стороны.

Безусловно, данное обстоятельство основывается на огромном военно-технологическом и общем качественном превосходстве вооруженных сил США и их ведущих западных союзников над армиями стран, ставших объектами западных интервенций. Происходящая на Западе практически непрерывная "революция в военном деле", основывающаяся на развитии информационных технологий и высокоточного вооружения, привела к беспрецедентному качественному отрыву военного потенциала США от практически всех прочих государств мира.

При этом основой военной мощи США и Запада в интервенционных действиях рассматриваемого периода выступают авиация и в целом средства воздушного нападения. В современных условиях страны Запада стремятся вести прежде всего "бесконтактную" войну с минимальным задействованием своих сухопутных войск, добиваясь результатов прежде всего нанесением высокоточных воздушных ударов по вооруженным силам и по военным, экономическим и административным объектам противника. При этом неуправляемое вооружение в таких кампаниях к настоящему времени уже полностью вытеснено управляемым высокоточным оружием. В ряде случаев западным странам удавалось добиться своих целей почти исключительно за счет использования воздушной мощи (Югославия 1999 г., Ливия 2011 г.).

Таким образом, по опыту локальных конфликтов можно с полным основанием считать, что основной формой ведения боевых действий современными вооруженными силами действительно передовых государств является в первую очередь воздушная (как вариант: воздушно-морская и/или воздушно-наземная) операция. В свете этого следует указать на критически важную роль сил противовоздушной обороны (ПВО) как решающего средства противодействия таким формам боевых действий. Системы ПВО сейчас выступают как краеугольный камень любого возможного сопротивления военной интервенции со стороны западных государств.

При этом следует отметить, что само наличие современной комплексной системы ПВО способно выступать в качестве мощного сдерживающего фактора для любой западной интервенции. Это наглядно показали события последнего времени. Так, руководство Ливии в период после снятия с этой страны международных санкций (в 2003–2004 гг.) не предприняло энергичных усилий по модернизации вооруженных сил и особенно - системы ПВО страны, надеясь, видимо, на политическое заигрывание с Западом. В результате к началу восстания в стране в 2011 г. Ливия располагала в основном глубоко архаичной системой ПВО уровня семидесятых годов, к тому же изрядно деградировавшей в период санкций. В таком же развале и состоянии полной устарелости находились и ливийские ВВС. Джамахирия была практически беззащитна против современных средств воздушного нападения. Данное обстоятельство способствовало легкости и быстроте принятия странами Запада решения о военном вмешательстве в события в форме проведения воздушной операции в поддержку ливийских повстанцев. Авиация США и НАТО действовала над Ливией практически совершенно безнаказанно, при этом быстрым задействованием сумев предотвратить захват правительственными силами оплота повстанцев Бенгази (на что Каддафи не хватило буквально нескольких дней), тем самым полностью изменив ход гражданской войны в стране.

И, в свою очередь, получение Сирией в последние годы ряда современных российских систем ПВО и в целом поддержание сирийских ВВС и сил ПВО (несмотря на их общую устарелость) на относительно бое-готовом уровне значительно затруднили для западных столиц принятие решения о возможности военной интервенции в Сирии, давая тем самым сирийскому руководству в 2011–2012 гг. определенное время для принятия военных и политических мер против повстанческого движения в стране.

Нужно особо обратить внимание, что все успехи воздушных кампаний США и их союзников в последние два десятилетия (Ирак 1991 г., Югославия 1999 г., Ирак 2003 г., Ливия 2011 г.) основывались на обкатанной методологии борьбы с устаревшими системами ПВО, построенными на зенитных ракетных и радиолокационных системах советской разработки пятидесятых - семидесятых годов (ЗРС серий С-75, С-125, С-200, "Куб", "Оса"). До настоящего времени западной военной авиации ни разу не пришлось вести боевые действия против советских и российских ЗРС последних поколений (таких, как системы серий С-300П, С-300В, С-400, "Бук", "Тор", "Тунгуска", "Панцирь"). Можно предположить, что столкновение с такими современными системами сделало бы для западных вооруженных сил агрессивные действия куда более затруднительными и опасными, а в ряде случаев - могло бы способствовать и полному отказу западных стран от односторонних интервенционных акций. Не случайно США прилагали такие значительные усилия по противодействию поставкам Ирану современных российских ЗРС.

Таким образом, содержание статей представляемого сборника дает богатый и интересный материал для всех интересующихся современными проблемами национальной безопасности. Изучение и осмысление опыта зарубежных локальных конфликтов последних лет представляется исключительно важным для выработки решений, направленных на укрепление обороноспособности России. Поддержание и развитие российских Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса на достойном и современном уровне является лучшей гарантией мирного развития нашей страны. Гарантией того, что чужие войны так и останутся для нас чужими.

Руслан Пухов,

генеральный директор Центра анализа стратегий и технологий

Владислав Меньшиков,

генеральный директор Концерна ПВО "Алмаз-Антей"

Война в Шри-Ланке

Михаил Барабанов

Шри-Ланка длительное время парадоксальным образом сочетала репутацию одной из признанных мировых туристических жемчужин с крупным внутренним вооруженным конфликтом, продолжавшимся в стране почти 30 лет и унесшим до 100 тыс. жизней. Радикальная вооруженная группировка, именовавшая себя "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) вела длительную борьбу за создание независимого государства тамилов - так называемого Тамил Илама. Однако в конечном итоге правительству Шри-Ланки к середине 2009 г. удалось одержать победу над мощным сепаратистским движением и полностью разгромить как саму ТОТИ, так и созданные последней квазигосударственные структуры. Победа правительственных сил в войне с ТОТИ стала одним из редких в современной истории примеров успешного "окончательного" подавления сильного сепаратистского движения.

Истоки войны

Корни конфликта между сингалами (буддистами по вероисповеданию) и тамилами (индуистами) на Шри-Ланке уходят в глубокую древность. Тамилы, исторически населяющие юг Индостанского полуострова, издавна переселились и на северную часть острова Цейлон, который неоднократно подвергался завоеваниям со стороны южно-индийских тамильских царей. В период британского правления на Цейлоне (с 1796 г.) англичане в значительной мере опирались именно на тамильское население острова, а также завозили из южной Индии тамильских рабочих для работы на плантациях чая, кофе и каучука. В результате к моменту предоставления Цейлону независимости в 1948 г. молодое государство носило ярко выраженный двухобщинный характер, при этом тамилы, составлявшие около 20% населения, благодаря своей предприимчивости и более высокому образованию занимали привилегированные позиции во многих областях экономики и социальной жизни. В глазах сингальского большинства тамилы были пришельцами-иноверцами, получившими непропорционально много, - своего рода "местными евреями".

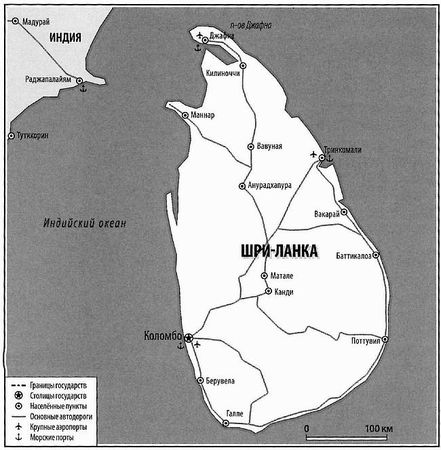

В географическом плане зона расселения тамилов находится на северном и восточном побережье Цейлона. На 2001 г. сингалы составляли 75% от общего 19-миллионного населения острова, тамилы - 16,4% (треть из них была потомками переселенцев XIX в.), еще 7,6% составляли мусульмане. При этом сингалы традиционно воспринимали тамилов не как национальное меньшинство, а наоборот - ведь с учетом 70 млн. тамильского населения Индии общая численность тамилов превышала на указанную дату 75 млн. человек, в то время как сингалов было лишь около 14,5 млн. человек.

Поэтому возможность для сингальского большинства выбирать власть в новой республике быстро обернулась установлением этнократического правления и началом открытой дискриминации тамильского населения. Тамилы "выдавливались" с госслужбы и из экономики, ущемлялись в образовании, в 1956 г. сингальский язык был объявлен единственным государственным. Переселенные англичанами в XIX в. тамильские рабочие и их потомки были объявлены "негражданами" (в 1960-е гг. были достигнуты соглашения с Индией об их частичной репатриации, которая удалась не полностью - оставшиеся же получили ланкийское гражданство только в 2003 г.). Правительством проводилась политика переселения сингалов на территории преимущественного проживания тамилов. В 1970 г. Республика Цейлон демонстративно получила новое сингальское название - Шри-Ланка.

К 1970-м гг. межэтническая напряженность в Шри-Ланке резко возросла. Сперва тамилы выступали за федеративное устройство страны, но движение быстро радикализовалось, и вскоре возник "Объединенный фронт освобождения тамилов" (ОФОТ). Он уже выступал за ненасильственное создание единого тамильского государства, в состав которого хотели включить традиционно тамильские северные и восточные провинции Шри-Ланки и часть южной Индии - штат Тамилнад. Ответом сингалов на эту угрозу стали формирование своих экстремистских группировок и акты насилия против тамилов, вылившиеся в погромы 1977 и 1981 гг.

В 1972 г. лидер молодежной радикальной группировки ОФОТ 18-летний Велупиллаи Прабхакаран объявил о создании самостоятельной боевой организации "Новые тигры", через четыре года превратившейся в "Тигров освобождения Тамил Илама" (ТОТИ). Задачей ставилась уже прямая вооруженная борьба за создание независимого тамильского государства. С тех пор Прабхакаран стал почти мифологической фигурой - неуловимым партизанским полубогом и террористом.