Афганистан, провинция Кунар, 1985 год

Пунктом постоянной дислокации 334-го отряда СпН был приграничный городок Асадабад. Близость к Пакистану накладывала особый отпечаток на жизнь, службу и боевую деятельность отряда, который официально именовался 5-м отдельным мотострелковым батальоном. Противник здесь был очень силён, поэтому большинство рейдов и операций проводилось в составе отряда, реже роты и ещё реже группы.

Капитана Быкова это очень даже устраивало. Реальную войну он предпочитал рутинной службе в ППД. Григорий Васильевич командовал батальоном уже несколько месяцев. Капитан принял руководство не в лучшие времена подразделения. Совсем недавно погибла "Мараварская рота". Среди личного состава царили подавленность и уныние, а боевые задачи выполнять было необходимо, и жизнь продолжалась. В кратчайшие сроки Быков сумел поднять и сплотить деморализованное и разношёрстное воинство - после тяжёлых потерь личный состав набирался с миру по нитке. Не было такого случая, чтобы батальон уходил на боевые выходы, а комбат по какой-то причине остался. Довольно часто он ходил и с ротами. Вырабатывал смелость и презрение к смерти личным примером.

Условия были таковы, что под обстрел можно было попасть невдалеке от ППД или совсем рядом и даже в самом расположении части. Так оно и случилось. Тяжёлый стук крупнокалиберных пулемётов застал группу во главе с капитаном Быков уже на подходе к ППД. Бойцы мгновенно попадали. Единственным местом для спасения была небольшая впадина между скалами. Не без труда и с изрядной долей везения все благополучно перебрались туда. Григорий Васильевич присел на большой камень и задумался, оценивая создавшуюся обстановку. Положение не казалось особо серьёзным. Когда выяснилось, что рация повреждена и вызвать вертолёты оказалось невозможно, ситуация стала угрожающей. Разрывы артиллери-стских мин прервали размышления комбата. Быков скомандовал: "Ложись!" - а сам продолжал сидеть, не шелохнувшись. Взрывы приближались, бойцы вжимались в землю, обкладывались камнями, чтобы хоть как-то увеличить свой шанс выжить, а Быков вдруг запел: "…а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты", - продолжая сидеть.

Вот как вспоминал этот случай младший сержант Олийный, который был тогда вместе с комбатом: "Жить нам оставалось считанные минуты - это точно. И вдруг обстрел прекратился. Быков от удивления даже петь перестал. Издалека доносился гром артиллерии, а там, откуда нас обстреливали моджахеды, теперь грохотали разрывы снарядов. Оказалось, что командир роты, старший лейтенант С. Татарчук, вовремя заметил место сосредоточения минометного огня и догадался, что там находится Быков. Не медля ни минуты, связался по радио с артиллеристами, сообщил им точные координаты минометной позиции противника и тем самым спас жизнь комбату и нам".

Однако не всё в судьбе и характере Быкова было так понятно и гладко.

11 февраля 1985 года около 19.00 исполняющий обязанности командира джелалабадского батальона капитан Быков ставил задачу на проведение боевой операции в районе поселка Гошта. Тот факт, что колонне предстояла переправа через быструю речку Кабул, был им упущен, а ведь форсирование водной преграды, да ещё и ночью, - дело, очень опасное и ответственное. Вот что вспоминал ныне полковник Игорь Лысов, в 1985 году исполнявший обязанности командира роты: "Информацию он доводил в общих чертах, конкретной задачи на совершение переправы и подготовку личного состава и техники к форсированию реки не ставил. Уточнив время выхода колонны из расположения, капитан Быков освободил командиров подразделений. По прибытии в роту из штаба отряда я отдал приказ заместителю командира роты по технической части срочно подготовить машины к возможной переправе, а командирам групп проинструктировать личный состав, что и было сделано буквально перед выходом колонны".

Командир одной из рот и в группе минирования успели приготовить машины к переправе, а в 3-й роте это также осталось без внимания. В результате две машины затонули, тем более что одна из них имела дыру в днище после подрыва. Выплыть смогли не все. Боевая операция превратилась в спасательную.

Вот что вспоминает участник тех событий Игорь Сас: "Прожектора стоящих на берегу машин были направлены на воду, в одну точку у левого берега. Ниже переправы, метрах в 30, на изгибе реки, в круге света от прожекторов виднелся торчащий из воды конец антенны радиостанции затонувшего бэтээра, напоминающий собой камыш, который под ударами волн то скрывался в воде, то снова распрямлялся.

Капитан Григорий Быков по радиостанции приказал командирам групп проверить наличие личного состава. Через 5 минут выяснилось, что отсутствует 11 человек из состава 3-й роты. Организовали поиск. Несколько групп 2-й и 3-й рот на оставшихся бэтэээрах начали курсировать по левому и правому берегам от места переправы вниз по течению, пытаясь найти отсутствующих. Мы надеялись на то, что кто-то выбрался на берег ниже по течению.

Примерно через полчаса в 70–80 метрах ниже по течению, напротив затонувшей машины с бортовым № 305, у правого берега затонул БТР с № 307. Машины попросту не были готовы к длительному пребыванию в воде, кингстоны в днищах корпусов практически у всех машин были не задраены, и вода через некоторое время заполнила как десантное отделение, так и моторный отсек, что и послужило причиной их затопления.

Сразу после этого капитан Быков объявил, что представит к ордену того, кто нырнет к лежащему на грунте БТР № 310 и зацепит его тросом.

Высота БТР-70 вместе с башней составляет примерно 2,3 метра, длина антенны бортовой радиостанции где-то 3 метра, а из воды торчал конец антенны не более 30 сантиметров, значит, глубина реки в месте затопления машины была близка к 6 метрам. Место затопления машины находилось ниже по течению за перекатом, метрах в тридцати от места переправы. Река в этом месте делала изгиб, а течение образовывало своеобразный котел, где вода закручивалась и бурлила. Вода в реке была мутной с примесью глины и песка, температура не превышала десяти градусов. Поэтому нырять в феврале к машине, затонувшей на глубине около шести метров, в холодную мутную воду, при сильном течении, ночью с тросом - занятие, очень и очень рискованное. Пусть даже со страховочным концом.

Находясь в ту ночь на берегу Кабула, все понимали, что шанс зацепить таким образом затонувшую машину ничтожно мал, а риск велик. Тем не менее смельчак нашелся. Нырять вызвался сержант 1-й роты Василий Коваленко. Когда он разделся, его обвязали шнуром за пояс, и он вошел в воду. Василий дважды нырял к машине на дне, но зацепить трос ему не удалось. Третья попытка едва не закончилась трагически. Василий, набрав воздуха, снова нырнул. Спустя несколько секунд страховочный шнур натянулся, и все поняли, что с пловцом что-то произошло. Крикнули страхующим его бойцам, чтобы ослабили шнур. Они отпустили конец, и Василий вынырнул и выбрался на берег, едва не захлебнувшись. Выяснилось, что течением его придавило ко дну, а натянутый страховочный шнур не давал всплыть на поверхность. На этом попытки нырнуть к затонувшей машине прекратились.

Григорий Быков отошел в сторону, сел у самой воды и обхватил голову руками. С этого момента он практически потерял контроль над ситуацией.

По факту гибели людей при переправе через реку Кабул было возбуждено уголовное дело в отношении начальника штаба баталона капитана Г. Быкова, но затем оно было прекращено за отсутствием состава преступления".

(Орфография автора соблюдена. - Прим.)

Менее чем через полгода Быков ушёл на повышение командиром батальона в Асадабад.

Не имею права давать личностных характеристик, но вот некоторые мнения его бывших сослуживцев:

"Особо признателен своему комбату Григорию Васильевичу Быкову. У служивших под его началом мнение об этом офицере очень противоречивое и неоднозначное. Но я считаю, без него батальону было бы очень плохо. Быков сумел собрать, объединить, возглавить, научить. Я горжусь, что воевал под началом такого командира".

(Сержант запаса Белозеров А.)

"Командир отряда Григорий Быков отличался суровым нравом и авантюрными наклонностями. Как рассказывали офицеры отряда, каждая "война" в отряде воспринималась исполнителями воли командира не как рутинные действия, а как последний бой. К нему и готовились соответственно. Замысел операции зачастую был на грани здравого смысла. Так, наверное, нужно воевать по защите своего Отечества. Но в локальном конфликте, цели которого, по большому счету, политики и историки определить до сих пор не могут, наверное, следовало поберечь людей. С другой стороны, если бы отрядом командовал менее решительный человек, трудно сказать, смог ли бы отряд оправиться после тяжелого наследия Мараварского ущелья".

(Полковник запаса А. Зюбин.)

"При постановке задач командирам рот и групп капитан Быков больше руководствовался эмоциями. Задачу он ставил примерно так: "Совершаем марш в район проведения операции, с ходу форсируем Кабул, по прибытии на место спешиваемся и выходим в район проведения операции. Командиры групп выводят свои подразделения на исходные точки, командир группы такой-то - задача такая-то, после выполнения получает орден Красного Знамени, командир группы такой-то - задача такая-то, после выполнения - орден Красной Звезды"".

(Полковник запаса И. Лысов.)

"У каждого в жизни есть свой кумир. Так вот, мой кумир был - Григорий Васильевич Быков!"

(Рядовой запаса В. Ракицкий.)

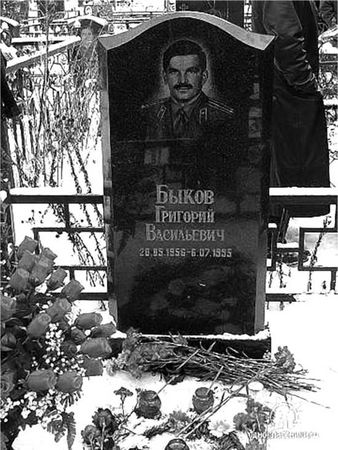

После увольнения из армии Григорий Васильевич так и не смог найти себя в мирной жизни. Собрав кучку единомышленников, отправился воевать за сербов в Югославию. В 1995 году шесть дней писал прощальное письмо, а затем вышел в подъезд своего дома и застрелился из охотничьего ружья. Говорят, не выдержал развала своей страны, крушения идеалов. А может, души погибших солдат не давали ему покоя?

Могила Григория Быкова

Григорий Васильевич старался быть отважным офицером - это у него получалось, старался быть справедливым - это, наверное, не всегда. Презирал смерть, но с такой же лёгкостью распоряжался и чужими жизнями. Одни восхищаются этим человеком, другие молчат, оставляя при себе иное мнение, но никто уже не упрекает его ни в чём. Это не важно теперь. Важно, что и те, и другие помнят его. "Гриша Быков-Кунарский" ушёл в легенду.

Воспоминания о Григории Васильевиче Быкове записаны по материалам, взятым в сети Интернет, а также статьи, опубликованной в журнале "Братишка".

Глава 14

В августе начались окружные учения. Проводились они раз в два года. От таких масштабов захватывало дух. Ходили слухи, что группы будут забрасывать даже в Монголию, в пустыню Гоби. Такого не случилось, но для меня учения от этого не стали менее интересными.

Поначалу всё шло как обычно. Бригада выдвинулась в район дислокации и доподготовки групп, но затем всё пошло по другому сценарию. Место было выбрано другое. На любых учениях местного масштаба объект разведки был один на всех, и его местоположение командиры групп знали. Различие заключалось только в районе выброски. Вся сложность, хотя в действительности это не было проблемой, заключалась в том, чтобы выйти на него оптимальным путем. Проще говоря, не заблудиться. Офицеры местность знали хорошо и частенько встречались ещё на подходе к объекту. Остроты ума и находчивости не требовалось. Не требовалось также и скрытности, умения маскироваться - кому мы были нужны в глухом лесу? Даже на подыгрыше соединениям округа на нас мало кто обращал внимания - все были заняты выполнением своей задачи.

В районе доподготовки групп мы тоже сидели и развлекались, как могли, имитируя заучивание топокарт и прочей лабуды по тактико-специальной подготовке.

В этот раз оказалось всё по-другому. Группы разместили друг от друга по нормативу и строго изолировали. Общение происходило тоже по правилам - через офицера, ответственного за подготовку группы. Мне опять повезло общаться с Александром Ефимовичем Широковым. Изредка появлялся комбат. Никто не знал, где и какую задачу предстояло выполнять. От серьёзности происходящего мурашки по спине пробегали, и, как оказалось, не без оснований.

Я уже знал, что моей группе предстоит работать в Краснокаменске, - об этом мне шепнул Широков. Карты выдали на обширный участок местности, и пришлось склеивать огромную "топоскатерть". Доставили шифроблокнот. Я расписался и сунул его в правый набедренный карман. В левом обычно лежала карта. Так я и ходил на всех учениях, время от времени хлопая себя то по левому, то по правому бедру, проверяя, на месте ли два самых ответственных документа. За утерю шифра вполне реально было получить до десяти лет лишения свободы.

Уже двое суток мы с нетерпением ждали постановки задачи, но безделье ничем не прерывалось, Более того, пришёл посерьёзневший комбат, забрал топокарту и шифр. Дальше - больше. Саша Широков шепнул мне, что оперативное дело завели новое и приказано подготовить к выдаче боеприпасы. Вновь все замерло ещё на ночь. Неизвестность нервировала и напрягала. Вся моя группа понимала, что происходит нечто серьёзное и никак не связанное с плановыми учениями. В очередной раз пришёл комбат, посмотрел на всех внимательно и произнес, обращаясь ко мне: "Будь готов получить боевую задачу". Я понял, что это могло означать, ведь слово "учебно-боевая" не прозвучало, но переспрашивать не решился и только - не по уставу - кивнул головой. С того момента меня не покидало холодящее душу чувство ожидания опасности, не сравнимое ни с чем, доселе мною испытанным. Думаю, бойцы тоже пересмотрели в одночасье взгляды на службу и на жизнь.

Как оказалось в разгар учений, когда все войска округа пришли в движение, на сопредельной стороне армия КНР также начала выдвигаться на боевые позиции, и соединения вероятного противника направились к границе с СССР. Учения срочно прервали, и действия пошли по иному руслу. Другими словами, в полном соответствии с планами, разработанными на случай полномасштабной войны с Китаем. В такой обстановке отправлять группы для выполнения учебных задач было бы легкомысленным, но и распоряжения вскрыть секретные конверты с боевым приказом также не поступало. Вся бригада замерла в ожидании начала войны. Мы, изолированные от внешнего мира, ничего этого не знали. Наконец, где-то, скорее всего в Москве, недоразумение разрешилось.

Напряжение спало и здесь, у нас. Рано утром пришёл улыбающийся майор Широков и распорядился: "Сдать документы, ордена и личные вещи". Стало понятно, что ситуация вернулась в "учебно-боевое" русло, и настала пора получения задача. Собрав документы, Александр Ефимович махнул мне рукой, и мы направились в штаб бригады. В кунге секретной части мне вернули шифроблокнот и то-покарту.

Следующим местом назначения было оперативноразведывательное отделение. Именно там я должен был ознакомиться с оперативным делом своей группы, прочитать и расписаться в учебно-боевом приказе.

Откинув полог палатки, я вошёл внутрь, следом за мной Александр Ефимович. Широков пошел сдавать наши документы, а я взял в руки подсунутое мне старпомом дело. Перелистав его, я попытался пробежать глазами, чего мне предстояло сделать. Старпом раздражённо дал мне ручку и проговорил: "Расписывайся быстрее. И так некогда, потом читать будешь". Я послушно поставил подпись, понимая, что это ровным счетом ничего не меняет, и только потом, присев на раскладной стульчик, принялся читать.

Моему удивлению и возмущению не было предела. Действительно, местом назначения должен был быть г. Краснокаменск, но при этом задача ставилась, заведомо не выполнимая. Предстояло уничтожить горно-обогатительный комбинат. В графе "вооружение и снаряжение" было написано: штатное. Иными словами, имея при себе стрелковое оружие и несколько мин, группе надлежало даже не вывести из строя - уничтожить - целый завод.

Дело в том, что Краснокаменск считался закрытым городом, то есть въезд в него осуществлялся по специальным разрешениям. Во-первых, потому что там добывали уран, а во-вторых, расстояние до границы с Китаем составляло всего десять километров. На заводе, который предстояло уничтожить, происходило обогащение урановой руды. Находился он примерно в пяти километрах от города. Это мне было уже известно. Там, в Краснокамен-ске, жил в то время мой отец, и я уже бывал там. По этой же причине через два года на подобных учениях меня вновь отправили туда же. "Хоть бы ядерный фугасик приписали", - пробурчал я.

Там же вместо удостоверения личности мне выдали кусок картона размером сантиметров пять длиной и три шириной. На нём стоял штамп секретной части в/ч 55433 и надпись "Витязь-17" - отныне мой позывной. По этому "документу" должно было произойти опознание в случае моего захвата органами КГБ. Своего рода подтверждение принадлежности к ВС СССР. К слову сказать, каждый раз в ходе проведения подобного рода учений силовые структуры вылавливали много беглых урок, раскрывали массу преступлений. Засунув картонку в брезентовый мешочек с шифром, я пошёл восвояси.

В расположении группы уже находились комбат и Саша Широков. Они решали очень важный вопрос: способ доставки группы. Судя по разговору, это должно было быть десантирование с вертолёта. Как им казалось, наилучшее решение вопроса. Дело в том, что на таких учениях группа, как только покидала расположение бригады, сразу оказывалась в тылу "противника". Иными словами, разведчиков мог задержать кто угодно, и это считалось бы провалом. Скрытно преодолеть расстояние в триста километров, а именно столько отделяло нас от Краснокаменска, было сложно, практически невероятно. Всю ответственность за это нёс офицер, ответственный за подготовку группы, в данном случае Александр Ефимович. Неудача на этом этапе для меня была бы неприятна, но не позорна, как для Широкова.

Однако, несмотря на авторитет двух старших офицеров, от такого варианта я отказался категорически. Крас-нокаменск располагался в большой долине, окружённой голыми сопками. Покряхтев, начальники согласились, что спускаться в ясном небе под куполами на глазах у всего города смахивало на явный перебор. Тогда возник другой вариант, чуть менее идиотский. Добраться вертолетом, но высаживаться посадочным способом, сделав несколько ложных приземлений. Как известно, ночью вертолёты не летают, поэтому зрителями также предполагались все горожане Краснокаменска. На мой вопрос: "Дальше я куда? Сидеть на корточках в чистом поле, ожидая наступления сумерек?" - комбат нашёл на карте клочок зелени, означающий кусты, и ткнул в него карандашом. "Именно там меня и будут искать пограничники", - сделал я резонный вывод. Короче говоря, несмотря на внутреннюю робость перед начальством, мне удалось отстоять единственно возможный вариант - автотранспорт.