Картечь. Страшное оружие ближнего боя обороняющихся батарей. Еще с прошлого века. Выстрел - и чуть ли не от самого ствола снаряд швыряет в лицо наступающим тучу свинцовых пуль. Пятьсот - шестьсот таких шариков на десять, а то и двадцать метров по фронту сметают с земли все живое.

У противотанковых пушек, у сорокапяток, картечи раньше не было. Но нашелся хороший человек - изобрел и для них. Упрощенную, без взрывателей, но вот она, есть, спасительница-картечь.

Правда, железные кружочки, которыми вместо взрывателей были закрыты и какой-то смолой или варом заклеены картечные снаряды, у некоторых из них выпали. То ли от тряски на танке, от ударов ящика о броню, то ли еще от чего-то, но вся картечь, все шарики из них высыпались, теперь это пустые трубки. Но шесть целых и невредимых картечных выстрелов - царский подарок.

Давно ушли к Людкову Нестеров и Попов, давно. Пора бы быть подмоге. Давно пора. Но теперь ей уже не успеть. Опять одно только одинокое орудие должно принять на себя все, что с запада посылает враг на весь десант, седлающий Варшавское шоссе.

За дорогой забился, заклокотал длинными очередями автомат пехотинца. До последнего, до самого последнего солдата билась и бьется рота прикрытия. Полоснул снопом трассирующих и Епишин из немецкого пулемета. Освещенные его пулями смутно замаячили у оврага выползающие оттуда белые фигуры. Но стоило ударить орудию - все движение там прекратилось. Епишин с пулеметом в руке перемахнул через шоссе, дал оттуда две очереди и успел вернуться на огневую до того, как вспыхнула над мостиком первая ракета. Передышка кончилась.

- Умер парень! Все. Вот его автоматы, - бросил старшина наземь груду немецкого оружия. - Конец, комбат. Там их видимо-невидимо. От мертвого пехотинца виден подход к мостику по лощине. Рота туда прошла, не меньше.

В свете ракеты, вырвавшейся из-под мостика, видно, как из лощины лезут наверх десятки и десятки белых балахонов и зеленоватых шинелей. Идут неуклюже: снег глубок. А на шоссе не выходят: пулемет Епишина сбривает с него каждого.

Чуть подрагивает орудийный ствол. Подрагивают на маховиках руки Железнякова, и чуть-чуть смещается орудийный ствол, словно живой, словно тоже приглядывается к цели покрупнее.

Немцев все больше. Это подходит смерть. А Железнякову кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то посторонним, во сне, словно не на него сейчас бросятся, не его, не Витьку из Мажорова переулка будут сейчас рвать на части осатанелые солдаты, тоже мстящие за своих, погибших у мостика на двести сорок восьмом километре.

Сейчас. Сейчас он расстреляет последние снаряды. Все оговорено, обо всем они уже раз десять толковали. Епишин прикроет его минуты на три пулеметным огнем, и они потом, зарыв под березой орудийный замок, уйдут, убегут влево за шоссе, растворятся в ночи, добегут, коль повезет, до полка, сообщат, что арьергарда больше нет.

Теперь ему уже не кажется, что это сон. Нервно подергивается веко, что-то холодное, скользкое бьется в груди. Хочется глаза закрыть, отвернуться, не видеть. И нельзя, нельзя: только ты сам, только сам решаешь ты сейчас, кому здесь жить и кому умирать на Варшавском шоссе.

Новые ракеты взмывают вверх. Прямо на виду немецкие офицеры сбивают группу для атаки.

- Не боятся, соб-баки! - злится старшина.

- Знают уже, что никого тут больше нет, - нервно соглашается лейтенант.

А снарядов всего тринадцать штук. Семь осколочных, шесть картечных.

- Почему они не стреляют? - нервничает Железняков. - Чего ждут, что задумали?

Гитлеровцы пока еще лежат на краю лощины. Опасаются. И пулемет Епишина их держит тоже. Но поднимутся скоро, обязательно поднимутся. И Железняков ждет: если не угадать миг, в который снаряды могут остановить, сорвать атаку, то эта толпа, хлынув из лощины, задавит их тут, сама не заметив этого.

Нервно дрожащие пальцы, кажется, сами по себе, независимо от лейтенанта рванули рукоятку затвора. Руки перехватили выброшенный экстрактором осколочный снаряд и бросили в казенник картечь. Первыми он выпалит снаряды, которые не снаряды, а трубки железные. Так его неожиданно осенило. Для лишнего шума. Все как-никак пушечные выстрелы.

Ну, вот он, решающий миг! Епишин, бросив на месте пулемет, одним скачком перелетает к орудию.

- Заряжай! - орет Железняков. - Пустой картечью заряжай!

И жмет на спусковую кнопку. А где-то в глубине мозг, отвлекаясь от страшной обстановки, тянет его к улыбке. Надо же придумать команду: "Пустой картечью заряжай!" Впервые, наверно, в артиллерии.

Прямо в лоб поднявшимся с боевым ревом немцам, прямо в разинутые в крике глотки.

- Глотай, фриц! Лови! - вопит Епишин, кидая снаряд за снарядом в казенник.

И бешеный вой наступающих вдруг обрывается. Они уже не бегут, застыли на месте. Это сделали не пушечные выстрелы, нет. Их они ждали, на них шли, с ними смирились. Толпа - уже толпа, а не боевой строй атаки - молча, но как по команде крутит головами вправо, вверх, вниз. Многие присели, многие ткнулись лицом в снег.

Железняков с Епишиным тоже пригнулись от неожиданности. Однако от фашистов глаз не отрывают.

Какой-то свирепый визг, что-то неожиданное, страшное, вроде бы рев пикирующих бомбардировщиков, вроде бы гул множества снарядов. Но не только сверху, откуда всегда приходит смерть. Снизу почему-то, сбоку, отовсюду.

Немцы сами стоят. Значит, это не их новости, не они грозят этим визгом, не они ударили чем-то новым, догадываются артиллеристы.

- Да это же наши пустые снаряды, пустые снаряды бьются о березы, - осеняет Железнякова. - Стаканы это воют на рикошетах. Мишка! Картечь!

И в грудь, и в лицо, в живот застывшей гитлеровской лавине сотнями свинцовых картечин хлестнуло одинокое орудие.

Вопль одним разом сраженных и умирающих врагов был так же дик и рвал душу, как и тот, что утром несся из горевшей колонны, накрытой сосредоточенным огнем батарей генерала Леселидзе.

Трудно придумать что-нибудь ужаснее воющей и плачущей тьмы. Тьмы, вопящей истошными чужими голосами.

Ни одной ракеты, ни выстрела, ни огонька. Только стон леса, земли, голос неугасимой боли.

Картечь! Страшное оружие обороняющихся батарей! Не приведи судьба еще раз увидеть ее в деле.

- А-а-а! Не нравится, фриц! А-а-а! Растоптали вы нас? Нате, гады! Нате! Жрите!

Кто кричит это? Кто стреляет? Не понять. Мелькают на позиции четыре руки. Мечутся четыре ноги. Зло сверкает орудие, доколачивая последние снаряды, вбивая их в любое угрожающее шевеление там, у мостика.

Это не люди. Это не пушка. Это не сдается, рычит, пульсирует, живет и жжет единый нервный сплав, один клокочущий комок самой войны. И нет у него сочувствия к чужому страданию. И жалости нет. Даже если не со злорадством, то с удовлетворением вслушивается он в несущиеся из тьмы голоса мучающихся людей. Ему жаль не тех, кто вопит и просит о помощи. Жаль тех, кому уже не помочь, кто молчит, тех, кому пришлось навсегда остаться здесь, на Варшавском шоссе. Так жаль, что только справедливость, ничего, кроме ощущения справедливости, полного расчета с неприятелем, не испытывали ошалевшие в исступленном бою юные артиллеристы. Да юности и вообще не свойственно сочувствие к врагу, даже мучающемуся, даже страдающему. Они шли убивать всех. Михаила Епишина, Виктора Железнякова - всех, кто окажется перед ними. Растоптав, разорвав, искромсав их, они пошли бы дальше, убивая их товарищей. Тысячи километров шли они по нашей земле, убивая, убивая и убивая. Да здравствует сразившая их на Варшавке картечь! Слава ей!

Так думают они. Так думает война. Нечеловеческая, жестокая война.

- Пойти, что ли, добить их, чтоб не мучились? - поднял с земли пулемет Епишин.

Все-таки опять в глубине дрогнуло у него что-то от голосов нестерпимой боли.

- Не сметь! - остановил его Железняков. - Они бы тебя пожалели, как наших в Соловьевке, кишки бы намотали на березе. Да и пулю схватишь. Верную. Кто-нибудь да дотянется, успеет. И не вернешься. И я один. Не сметь!

Четыре снаряда. Тремя удержать позицию. Хоть на час. Хоть на полчаса. Последним взорвать орудие. Реально это? И хотя все, что они делали сегодня здесь на шоссе, было нереально, но оно решалось, решалось не по арифметическим, а высшим, интегральным законам боя. А сейчас…

- Эх, не дошли ребята, - не выдержал наконец старшина. - Не дошли!

Полчаса уже перебирал в уме Железняков все варианты тех же мыслей и возможностей приближающейся последней, наверняка последней для них схватки. От ее начала до конца не могло быть больше тридцати минут. Меньше - могло быть. Сколько угодно. А больше - нет, не могло.

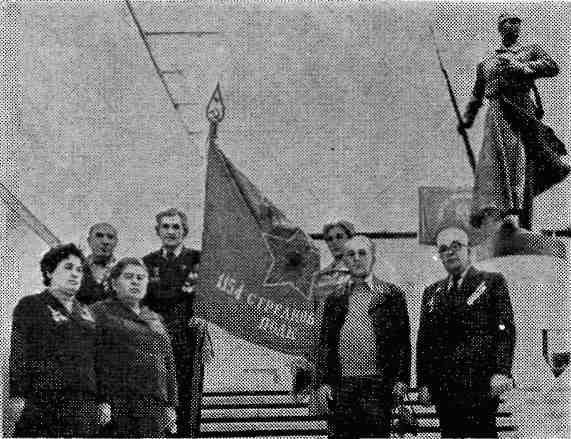

У знамени 1154-го стрелкового полка в Центральном музее Советской Армии. 23 февраля 1982 г. В первом ряду (слева направо): бывшая разведчица отдельной разведроты 344-й дивизии Анна Никитична Карасенко, лейтенант медицинской службы 1154-го полка Клавдия Владимировна Иванец, автор книги Юрий Викторович Туманов, старшина стрелкового батальона Иван Игнатьевич Карасенко. Во втором ряду: бывший командир стрелкового батальона Василий Семенов, бывший командир стрелковой роты Владимир Моматюк, бывший командир санитарного взвода 1154-го полка лейтенант медицинской службы Наталья Меркулова.

- Михаил! Теперь тебе идти в полк. Такая, брат, у нас с тобой доля! Иди, - обрадовавшись даже подсказанному решению, быстро обернулся он на вздох старшины.

Но Епишин, круто повернувшись, бешено воззрился на командира.

- С ума сошел, комбат? Оставлю я тебя одного на верную смерть, как же!

Ушел старшина Епишин. Долго отнекивался, не соглашался, огрызался даже. Но, отбиваясь от натиска Железнякова, он понимал: полк должен знать про них, понимал, что придется ему идти, не миновать. Из-за этого и злился, и грубил, не представляя, как же жить ему потом, когда погибнет лейтенант, если оставить его одного на верную смерть. Что не уйдет лейтенант, будет стоять у орудия до конца, Епишин не сомневался ни секунды.

Отходил долго, оглядывался, медлил: надеялся, что повезет и фашисты ударят на пушку сейчас, пока он близко, а тогда обстановка вынудит вернуться, встать рядом с лейтенантом и быть с ним вместе, полностью разделить с ним его судьбу.

Что будет дальше, потом? А что будет, то и будет. Об этом пусть думают живые. Им с лейтенантом незачем об этом задумываться.

Правда, где-то глубоко-глубоко запрятанная, придавленная таилась все-таки надежда, что смерть и на этот раз обойдет их стороной, что повезет и здесь, как всегда до сих пор улыбалось им боевое счастье.

Оглянувшись в очередной раз, Епишин не увидел ни огневой позиции, ни лейтенанта. Тогда, выбравшись из снега на шоссе, он побежал по нему, стуча обледенелыми валенками. Бежать сил почти не было - набегался за день, но и шагом идти он себе не позволял, торопился, понимая, что каждую секунду за спиной могла заговорить пушка. А четыре снаряда - это только четыре снаряда.

Дорога меж тем шла в гору, в гору, и дыхания еле хватало на быстрый шаг.

Епишин и раньше понимал, что день боя полку обошелся дорого, очень дорого. Как-никак у мостика на двести сорок восьмом километре не главный наносился удар, не главная была для гитлеровцев опасность, а суток не прошло - и только один человек остался там в живых, один среди трупов, своих и чужих, один в черноте ночи.

Оказавшись под Людковом, перебегая от одного снежного окопа к другому, ныряя меж сугробов, уклоняясь от пуль и разрывов, он и здесь видел убитых больше, чем живых. Мертвые танки, загородив шоссе, горели на западной окраине деревни, ярко освещенные и собственным пламенем и догорающими вокруг постройками. В глубине Людкова тоже полыхало несколько пожаров. Но целые группы домов оставались темны, сливались с чернотой ночи и выступали из нее только при свете ракет. Тогда же становились видны темные массивы деревень Лиханово и Алферьевской. Отовсюду били немецкие пулеметы. Отовсюду стреляли орудия. Хоть понять, в кого они стреляют, было трудно: справа и слева от шоссе у Лиханова и Алферьевской наших уже не было. Все они были у западной окраины деревни Людково, охватывая ее полукольцом.

Епишин еще не добрался до командного пункта капитана Кузнецова, когда из темного неосвещенного поля справа от деревни ударили ручные и станковые пулеметы, и розовые в далеких отсветах пламени пошли в атаку на центр деревни пехотинцы.

Сначала казалось, что атака удалась: так быстро одолели стрелки больше половины расстояния. Епишин с радостным удивлением смотрел, как, рассекая розовый снег, быстро сбегали под уклон широкого холма десятки розовых фигур, сверкая на бегу короткими острыми шипами выстрелов. Они почти добежали до первых домов. Но от речки Серебрянки, лежащей подо льдом и снегом, последние сто метров к домам нужно было подыматься круто вверх. Тут атакующие пошли медленнее, еще медленнее и остановились, зарылись в снег вдоль изгибов русла Серебрянки. Остановишься, когда выдвинувшиеся из Лиханова немецкие танки прямо с шоссе меж деревнями загрохотали, забарабанили им во фланг всеми своими пушками и пулеметами. На целый артполк хватило бы танковых пушек, стреляющих по единственной атакующей роте. И вся окраина Людкова тоже ощетинилась, бешеный гром раскатывался над речкой Серебрянкой.

А наши два последних танка вяло передвигались по шоссе за бугром, отгороженные от боя, не имея возможности поразить ни одной цели на шоссе от Лиханово к Людкову, бугор закрывал им собою все передвижения гитлеровцев у себя о тылу. Молчали их орудия, расстрелявшие за день почти весь свой боезапас.

Все труднее становилось двигаться Епишину: немцы из деревни били не только по наступающей роте, их огневые точки садили вовсю и во все.

Атака захлебнулась, и Епишин, теперь только искоса поглядывая в сторону Серебрянки, упрямо перебегал под огнем от одного снежного окопа к другому, разыскивая единственного человека, который мог послать помощь его командиру.

В одном из окопов квадратный человек в изорванном почерневшем маскхалате смотрел в бинокль на залегшую роту. Она была видна отсюда вся до последнего человека и невооруженным глазом. Но квадратный человек упорно вглядывался через оптические стекла, разыскивая там что-то одному ему ведомое.

- Артиллерист? - вдруг круто повернулся он к Епишину. - Живой? А остальные?

Старшина узнавал и не узнавал человека, остановившего его. Как будто бы и видел он, и сегодня даже, эти выпирающие квадратные скулы, это угловатое, все в ломаных прямых линиях лицо, но такое оно было закопченное, такое усталое, что не сходилось ни с чем в памяти.

- Товарищ политрук! - крикнул кто-то.

Квадратный человек обернулся на голос, и тут Епишин узнал: его остановил герой полка политрук Ненашкин, много раз помогавший батарейцам.

- Товарищ политрук! Товарищ политрук, - в надежде взмолился старшина. - Выручайте, товарищ политрук!

Суровые глаза опять повернувшегося к нему человека не пообещали ничего хорошего. Но все равно, захлебываясь в крике, Епишин выложил ему все, все, все. Он понимал, что здесь под Людковом люди вынесли не меньше, что смерть, рушившаяся на них отовсюду, была так же страшна, как и у них на двести сорок восьмом километре, но никто здесь, никто не понимал и не видел того, что стояло перед его глазами: одинокое орудие, затерянное в черной ночи, в суровой растерзанной мгле, и затянутая в маскхалат хрупкая тонкая фигура командира огневого взвода, его командира, одного, совсем одного среди трупов и мглы. И только четыре снаряда, только четыре.

- Подожди, артиллерист! - остановил его Ненашкин, успевавший и слушать, и наблюдать за немцами, и видеть все вокруг. - Смотри-ка, как фриц пристроился хитро.

Действительно, гитлеровец, закрытый пламенем горящего сарая от пулеметов, поддерживавших наступление роты, то и дело высовывался и бил. Пламя его очередей растворялось в пожарище. Но отсюда, от западного края, он весь прорисовывался на фоне серой стены. И это не прошло мимо внимания политрука.

- Ну-ка, Николай, придави его, - ткнул он в сторону рукавицей.

Николай в таком же закопченном маскхалате поднял снайперскую винтовку.

- Патронов мало, - покривился Ненашкин, - убитых теперь обираем. Пулеметов много, патронов мало. Корсунскому, - он качнул головой в сторону Серебрянки, - пришлось все пулеметные ленты отдать.

Политрук Корсунский, еще днем заменивший убитого командира роты, теперь ста шагов только не дошел с нею до окраины Людкова, вывел ее из-под удара танковых пушек, прикрывшись изгибом речного берега, и окапывался с солдатами, готовя их к новому броску.

- Атакуйте, Ненашкин! Отвлекайте немцев на себя!

Опять чье-то знакомое лицо увидел Епишин. А кто - не понять. Этого длинного лейтенанта доводилось видеть каждый день, но в сегодняшней ночи все как незнакомы.

Лейтенант, свалившись к ним в окоп, торопил:

- Капитан приказал. Корсунский сейчас подымет своих. Атакуйте! Отвлекайте.

- Ну, будь жив, артиллерист! - ткнул ему руку герой полка политрук Ненашкин. - Помочь пока не могу. Подавайся до капитана. После атаки поглядим.

Он вылез из окопа и грузно шагнул вперед, не пригибаясь, не оглядываясь, зная, что за ним идут все, кто жив.

- За Родину! - донесся до Епишина его гулкий, всюду слышный и среди бешеного огня голос. - Поможем нашим братьям, ребята!

Ребята, человек пятнадцать всего, все, что осталось за день от роты, вышли в розовое поле, в огонь, рванувшийся им навстречу, зашагали так же, как и он, устало, не стреляя и не ложась. Только Николай со снайперской винтовкой, забегая то справа, то слева от политрука, бил и бил, припадая время от времени на колено.

У капитана Кузнецова круглые бешеные глаза.

- Значит, теперь ждать немцев и от Адамовки!

Он мгновение подумал, отвернувшись от Епишина, переводя взгляд от роты Корсунского к роте Ненашкина, прикинул что-то и решил. В распоряжении старшины выделить семь солдат. Трое с немецкими автоматами. Четверо с винтовками.

- Больше не могу, - вздохнул он, хмуро усмехнувшись. - И так, считай, дал тебе целую роту. Командуй, ротный. И чтоб до утра продержался. Иди!