Динамика жизни моментально изменилась. Я еженедельно принимался в различные отделения милиции за несанкционированные валютные операции, при этом особую раздражительность у контролирующих органов вызывал обмен советских флагов на вражеские денежные единицы. Но откупиться было не сложно, вся страна жила на взятках и нетрудовых доходах. При этом делая вид, что ничего этого не происходит. Утюги стали тем самым раздражителем, потому как нагло светились своим внешним видом и мнимым благополучием на фоне советской серости. Поэтому, видимо, и стали объектом различных нападок и ответного, еще более усиленного выпендрежа, который был пограничен с опусканием продажных контролирующих органов. А мнимое, потому что, при всех своих доходах, тратить деньги, кроме как на вещи и кутеж, подросткам и более взрослым советским деятелям "финансового фронта" было некуда. Ну, и меломания еще, конечно, была отдушиной. Я, влившись в среду, тогда рассекал в традиционной рабочей униформе: плаще "инспекторе", их у меня было несколько, "инспектора" на ногах и слаксы. Причем, если "американизм" был востребован в уличной среде и у "гамщиков", менявших значки на иностранную жвачку, то "взрослая одежда" каким-то краем касалась отечественного "ньювейва".

М. Б. Ну да. Польта, плащи и ретро стилистика нашли свою клиентеллу среди тех, кто пытался резко повзрослеть. При этом все равно меломания сваливала все в одну кучу, и клубно-эстрадный иностранный "ньювейв" вершился у нас на улице, под звуки переносных магнитофонов, как у хип-хопстпующих афроамериканских коллег из Гарлема…

А. Л. Мало было достать чего-то, важнее было показать сверстникам, что это есть. Маршруты мои стали традиционными для многих утюгов-одиночек: Александровский сад и "Белка" (гостиница Белград); "Краску" и "Яшку" я как-то обходил стороной, потому как там был свои тусовки американисткого типа и как-то не тянуло в них вписываться. Конечно же, по пятам ходили "спецы", а к каждому отделению было приписано по несколько воинов-интернационалистов, которые формировали ДНД. Вот они на нас и отрывались.

А мы на них. Так и формировался скользкий путь протестного выпендрежа, тем более, что у нас в Матвеевке потом появилась панковская группа "АЫ", пользовавшаяся значительной популярностью. Они тоже участвовали в рок-лабораторских схемах, и там играл Миха, с которым нас по жизни впоследствии свела татуировка.

Но тогда ни о каких татуировках речи не было. Этот пласт начался в Питере 89-го года. Поехали мы в Питер и "бил" мне ныне покойный Леня Пися – Череп. Я был горд своим "бутером", как и все, кто получал кусочек подобного "счастья" в тот стартовый период. Тогда же татуировка активно начала проникать в утюговскую среду и стала встречаться на знакомых. Был такой человечек, Попе. У него было забито запястье. Татуировка еще не была прям уж такой модной, но становилась атрибутом неформальной среды.

Было странное время. Первая фестивальная волна неформалов и утюгов схлынула, но появились новые люди, которые вставали на брейкерские позиции; те же, кто был поматерее отошли в плане стиля к классическому рокабилли. Тогда как раз новая волна неорокабилли пошла по Европе, и мы опять оказались в передовой меломанской теме.

М. Б. Некий компромисс. Появилась среда из нескольких поколений, конечно, хотелось размежеваться и визуально тоже.

А. Л. Происходило это повторное становление на Арбате, где стилистически смешанные тусовки проводили массу времени. Прогрессивная тема. Можно было провести весь день на свежем воздухе, пообщаться с кучей разных людей, решить материальные проблемы и поехать оттягиваться.

Тогда уже прошла тема люберов, но ситуация при этом оставалась достаточно жесткой. Утюгов того периода ловило по пять бригад оперов; с другой стороны были уже определившиеся быки и любера какой-то новой волны, совсем неприкаянные и из других городов. Причем помню точно, первые два быка, которые там появились, были Кирпич и Щека, специализировавшиеся на гоп-стопе "гамщиков", но их практически сразу же прессанули парнокопытные покруче. Работали они так: с ходу подходили, поднимали кого-нибудь за ногу, мерили размер обуви и буквально вытрясали подростков из "кишек". Когда подобные персоны появлялись в поле зрения, все "гамщики", толпившиеся на Арбате, с криками разбегались в разные стороны… Молодые были, да к тому же не могли физически постоять за себя. Так что приходилось окончательно взрослеть в достаточно жестких условиях.

Тогда же открылась новая тема с отелем "Можайский", где стартанула какая-то начинающая банда. Специалистом товарно-денежных отношений в этих новых рамках почему-то оказался я, и мне доверяли магазинный пакет, доверху набитый деньгами. Вот такая была ежедневная общая выручка. Потом все это стало скучным и откровенно бессмысленно опасным.

Я вернулся на Арбат, поставив два стола, с которых можно было отоваривать туристов атрибутикой уже почти легально. Рядом "стояли" рокеры Валера Пенс и Фриля, и в этот же период подтянулся контингент из иных рокерских сфер. К тому же это был период расцвета кооперации; все смешалось в одну кучу, но я как-то придерживался рок-н-ролльной темы, и она меня выруливала на правильные тропинки. А другая часть утюгов и гамщиков смешалась с ребятами, танцевавшими брейк на Арбате. Как бы финансово денежные круги влились в субкультурные, и все заработало на новом витке.

М. Б. Уличные брейкера там и раньше были, в течении всех 80-х. Особенно, когда сделали Арбат пешеходным. Место стало излюбленным, как для иностранцев, так и для молодежных группировок. Разве что стиляги в утюжке не участвовали…

А. Л. Конечно, были там и брейкера старой формации, тусовавшие возле "Аттракции", но ситуация несколько изменилась. Те, кто утюжил, они все-таки были попродвинутей, в плане меломанской информации, имели более широкие возможности и уже тогда понимали разницу между брейком и настоящим уличным хип-хопом, которым начали увлекаться практически заново и уже в музыкальном, репперском плане. И параллельно занимались финансово-меломанской деятельностью, которая давала главное: независимость и возможность чувствовать себя в хорошей форме. Занимались многие: Дельфин, Миха, Олень, Лева Ребров, ходивший тогда с хаером ниже плеч, много можно кого перечислить… Все, что было в диковинку и от чего веяло новизной, шло на "ура" и по возможности тут же претворялось в жизнь.

Но меня, в музыкальном плане, эта тема уже не интересовала. Мы с Левой ходили с хаерами и всех попадавшихся там задирали, а ежедневная выручка оседала в близлежащем кафе "Раса", ставшим офисом местным дельцам. Которые потихоньку начали втягиваться в более серьезные финансовые отношения и переходить грань, отделяющую людей, поднимавших деньги и людей их "опекавших". Кстати, там же, возле кафе, позже была повешена табличка в память об Игоре Черепанове, стоявшем у истоков арбатской утюговской темы; он потом как раз и перешел ту самую грань, встав на сторону "быков", прикручивавших эту вольницу уже в начале 90-х. И, конечно же, погиб, как и многие молодые люди, не заметившие, что ситуация стала намного серьезней и почти беспредельной. Утюги предыдущей волны, которые начинали еще в конце 70-х, уже отошли от беготни за иностранцами и от оперативников… И просто занялись скупкой валюты у торговавших флагами, значками и матрешками, периодически подвергаясь вымогательствам со стороны бычья, оккупировавшего под свой "офис" кафе в кинотеатре "Октябрь" на Калининском. Буквально через дорогу. И все равно люди, занимавшиеся только деньгами и вещами, тосковали.

М. Б. Многие люди из этой коммуникации поднялись в социальных градациях покореженного советского общества и стремились попросту свалить из страны. Для некоторых это стало навязчивой идеей. Других волновал только бизнес, и уже в начале 90-х появились первые комиссионные магазины, которые занимали почему-то бывшие помещения общественных туалетов, как на Никитских Воротах.

А. Л. Мне, как уже упоминалось, все это было неинтересно; к тому же я отметил, что неформальная среда стала покрываться татуировками, и понял, что мне это ближе и здесь мои усилия и умения найдут свой отклик. Первую художественную татуировку, как я уже говорил, я уже видел вблизи… К тому же через Арбат проходило куча татуировочной литературы. Смотрели их каждый день по сто раз. Ну, и конечно, на местности тут же собрали татуировочную машину – а кому колоть? Конечно же, художнику, то есть мне. И всё: как многие другие энтузиасты того периода, я мог сидеть по двадцать часов над работой, рубиться в сон, но делать.

М. Б. Да, сейчас такого уже не встретишь. Беспокойное поколение не просило, но требовало…

А. Л. Я колол тогда буквально с утра до утра. И даже подвис в Матвеевке. Был у нас там такой оборудованный местными авторитетным товарищам подвальчик, где все это и происходило. Как-то все само получалось, и был это уже 91-й год. Окружающая среда покрывалась новыми татуировками. Тому же Дельфину на память какую-то кашу набил на плече…

Я тогда не делал больших тем и придерживался московской традиции: мелкие дизайны с особым значением… Черепами всякими… а вообще большинство тем приносили сами люди, многие из которых действительно знали, что именно им нужно. Поэтому все происходило быстро. Бритвой я колол несколько месяцев, а потом сделал из пилки "Ремингтон" более эстетскую модель. Которых извел несколько ящиков, потому как механизм был пластмассовый. А тушь была какая-то непонятная, пока не появился "ротринг". Я раньше его в Польше покупал, куда много неформалов ездило, сбагривая разный хлам, – взамен косух и прочего вареного дерьма. Тогда еще все эти новые рынки для населения были завалены товарами по польски…

А сам период цветной туши "колибри" 80-х я пропустил. Я только начинал колоть и пришел к Маврику за продолжением своей рисованной истории. Он тогда работал "шейвером", поэтому неудобно как-то было расспрашивать. Смотрел, конечно, как он делает.

М. Б. Все смотрят не как делают, а что делают…

А. Л. Эффект неожиданности тоже присутствовал. Начинается делаться одно, а выходит несколько другое…

Поскольку я сразу стал рисовать флеши, то быстро отошел от того, что люди заказывают нечто свое. Правда, врать не буду, рисовал я их очень долго. Потом начал работать в родительской мастерской – и пошли личные темы, большие и со своим почерком. Татуировочное дело быстро становилось на ноги, старые криминальные темы и дизайны быстро канули в прошлое. Хотя отголоски и модификации встречались еще долго. А с Мавром мы сработались и проработали в его домашней мастерской на Полежаевской какое-то время. Время было такое, что это были наиболее привлекательные условия для работы. Независимые. А иного я даже не знал.

М. Б. И хорошо. В Москве в это время предпринимались первые попытки как-то организовать поточную работу, которая у мастеров предыдущего периода была из-за близости к неформальной среде. По большому счету это стало продолжением уличной коммуникации, где встречались все те же лица, но с новой темой для общения. А новоприбывших интересовали кажуалы и собственная тщета, которую они всячески забавно подавали: то давая объявления во все еще советские газеты, то пытаясь открыть официальные студии, что по факту удалось только Леше Китайцу. Да – и именно тогда появилась некая Лена, которая пол Москвы засеяла игрушечными машинками "Аполло". Чем сильно напрягла остальную часть работающих в этой же области специалистов.

А. Л. Все уже тогда переходили на нормальное оборудование, друг друга знали. Была туса на Горбуново. Бывали там "Репа", "Батя"….

Потом мы подорвались с Мавриком в Финляндию, покрасив на местности русский анклав. Участвовали в каком-то байк-шоу, а к середине 90-х наступило пиковое по посещаемости студии время, завершившееся конвенцией. Такое впечатление, что волна 80-х из недр неформальной среды только докатилась до широких масс, и они в нее окунулись с головой. Хотя, конечно, это происходило благодаря интересным работам и тому, что страну накрыло рейв движение, которое заодно перекрыло и хип-хоп волну.

Ньювейверы

Алексей Борисов

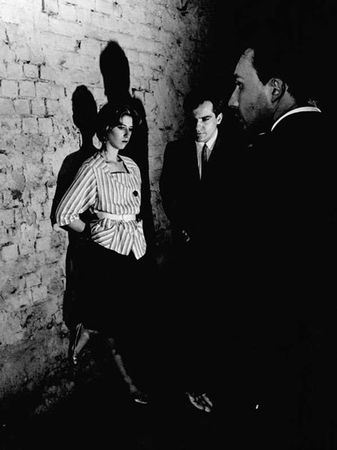

Фото 12. Группа "Ночной проспект", фото Олега Корнева,1986

А. Б. Несмотря на то, что мы все коренные москвичи, из достаточно благополучных семей, драма "Проспекта" и "Ночного проспекта" заключается в том, что на данный момент у нас умерло уже пятеро участников обоих проектов, при абсолютно разных обстоятельствах. При этом коопераций с разными музыкантами и группами было множество….

М. Б. Ну вот, как-то сразу весело началось.

А. Б. Хорошо, давай разматывать эту историю по порядку. Я рос в университетской семье; жили мы, как и многие москвичи шестидесятых, в коммуналке на двадцать пять человек, в районе проспекта Мира. В одной комнате ютились пятеро: родители, бабушка с дедушкой и я. До революции дом этот принадлежал семье моего деда Николая Петровича. В шестидесятые годы двадцатого века, как и при царе, район Мещанских улиц считался дальним, а Останкино и Марьина роща были совсем окраиной тогдашней Москвы. Как Сокольники или Измайлово. Но центр или ВДНХ от улицы Щепкина, на которой мы жили, в принципе, были недалеко. Рядом еще находилась мечеть, одна из самых крупных в Москве. До революции районы доходных домов населяли промышленники, торговые и рабочие люди. В бытность моего детства рядом с домом находилась психиатрическая клиника, роддом, небольшой стадион "Буревестник", парк ЦДСА – в общем, компактный такой мирок. Под окнами нашей квартиры была парфюмерная фабрика, которую построили мои предки-французы; неподалеку деревянный домик актера Михаила Щепкина, который какое то время тоже принадлежал нашей семье. Жил я в доме номер сорок девять до двенадцати лет и там же состоялось мое первое знакомство с модной музыкой. Два соседских парня постарше играли некий "биг-бит", у них я увидел первые иностранные виниловые пластинки и услышал нечто вроде рок-н-ролла, который они пытались исполнять на пианино и гитаре. В какой-то момент я и мой сосед Женя Коротков, у которого были большие способности, пошли в музыкальную школу. Собственно, он меня и потянул за собой. В музыкальной школе я сказал, что хочу играть на трубе. Там проверили наш слух – у Жени он был отличный, у меня – так себе, ну, и предложили нам самый распространенный музыкальный инструмент того времени, скрипку. Пианино у нас дома не было, баян тогда тоже не фигурировал, виолончель казалась девчачьим инструментом и слишком громоздким. Так мы и согласились на скрипку. Нам, детям домашним и не хулиганистым, эта школа, казалось, открывала какие-то новые горизонты. Но я быстро понял, что музыкальная муштра мне не нравится и бросил это через три года. Тем более, что вскоре мы пошли уже в обычную школу, и времени на скрипку уже не хватало. Скрипка в результате легла на полку, а я стал больше слушать пластинки и записи. Родители, научно-технические работники, принадлежали к интеллигентским кругам Москвы. В их среде слушали Высоцкого и Окуджаву, а с другой стороны, это были Том Джонс и Элвис Пресли, французский шансон. Из советских артистов я уважал ленинградского певца Бориса Штоколова. Нравился Муслим Магомаев, который был весьма экспрессивен в то время, как тот же Полад Бюльбюль Оглы или любимый испанский певец Брежнева, Рафаэль. Слушали мы это все на допотопной технике, которая сейчас больше пригодна для каких-нибудь экспериментальных саунд-перформансов. То, что звучало на иностранном языке, действовало как-то иначе. Даже трудно сформулировать, в чем же было основное отличие между советским эрзацем и зарубежными исполнителями. В музыке тогда я особо не разбирался, но меня впечатляли люди, которые могли петь с отвязом: в такой, как тогда говорили, развязной манере. Когда человек во время исполнения начинал визжать, то автоматически в мозгу возникало "Ну ничего себе!". Увидеть это по телевизору было практически не возможно; мозг дорисовывал какие-то свои экзотические картины и возникало ощущение, что люди самовыражают себя по максимуму, без всяких проблем. Советские певцы такого себе позволить не могли. Изучение музыки начиналось с примитивных впечатлений, ведь люди визжат не просто так – значит, есть такой стиль, манера; или когда поют на несколько голосов под электрогитары…

Потом неожиданно выяснилось, что Рафаэль – гей, и его практически запретили в СССР, хотя в шестидесятые-семидесятые он регулярно приезжал с концертами. Но тогда об этом не знали, и тут вдруг такой казус случился. А из инфернального советского гейства в памяти отложился сосед Юрий Смирницкий: в прошлом – вундеркинд из богатой семьи, абсолютно съехавший от богемного набора в виде алкоголя, наркотиков и гомосексуализма. Он терроризировал своим поведением всю квартиру и папа, будучи спортсменом-любителем, частенько выходил его усмирять. Юрий мог поздно вечером или ночью выйти к телефону и звонить в ВЦСПС, КГБ, Совет Министров, непонятно при этом, говорил ли он с кем-то реально или это был его трип, но говорил намеренно громко, вызывающе… Постоянно собирал какие-то сомнительные компании, в результате его ненавидел весь дом, и особенно жильцы нашей коммуналки. Приезжала милиция, его закрывали на неделю-другую максимум и потом все начиналось по новой. Во дворе, конечно, сновала какая-то шпана, но я с ней не пересекался.

Потом наша сжатая коммунальная ситуация разуплотнилась. Дедушка получил квартиру на Бережковской набережной, а потом переехал на Ломоносовский проспект, и второй дедушка, строивший Московский Университет, получил новую квартиру в "классических" Черемушках. Там до сих пор эти пятиэтажные дома стоят. Район активно застраивался в конце пятидесятых, в шестидесятые. Вслед за ними переехали и мы, в так называемый ДАС (дом аспиранта и стажера МГУ), мелькавший в советских фильмах "Ирония судьбы или с легким паром", "Это мы не проходили" и "Любить человека". Место особенное и по своему уникальное. В моей повседневной жизни произошла резкая смена среды, атмосферы, а я уже был двенадцати-тринадцатилетним подростком.

Это было студенческое общежитие нового типа, на улице Шверника, своего рода социальный эксперимент, оставивший после себя густое облако студенческого фольклора. Социальный эксперимент планировался на базе "дома нового быта". Помимо общежития, несколько этажей занимали семьи научных сотрудников. Экспериментом руководил Слепенков Иван Маркелович, профессор философского факультета, завкафедрой социологии. Это была попытка создать новое коммунальное хозяйство. В доме, который проектировала группа архитекторов (одним из которых был швед), не было кухонь, в квартирах стояли комбайны финского производства. Комнаты были трех типов, в них предполагались передвижные стены-трансформеры. Но, по-моему, такая стенка с рельсом была только в квартире сына того самого шведского архитектора. Остальные жильцы ставили стенки из ДСП. При этом в студенческих комнатах могло стоять по пять-шесть кроватей. Что-то вроде хостела с общей кухней, хозяйственными подсобками – коммуналка нового типа. Функционировало все это средне, но для нас, подростков, ДАС стал отличным местом для тусовок.