К строительству новых стен были привлечены многие итальянские мастера: Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари (Петр Фрязин) и другие. То есть, просто говоря, целая ложа "вольных каменщиков". Они возводили крепость по всем правилам европейского фортификационного искусства, с подземными ходами, тайниками, "подошвенным боем" (камерами для ведения боя с нижнего яруса башни), узкими амбразурами. Кремль был закончен только в начале XVI века при Василии III. Упоминавшийся ранее, австрийский посол Сигизмунд Герберштейн был восхищен комплексом кремлевских сооружений, которые ему довелось увидеть дважды – в 1514 и 1526 годах.: "Крепость же настолько велика, что, кроме весьма обширных и великолепно выстроенных из камня хором государевых, в ней находятся деревянные палаты митрополита, а также братьев великого князя, вельмож и других очень многих лиц. К тому же в крепости много церквей, так, что она свой окружностью напоминает город". Со строительной деятельностью итальянских мастеров связано множество преданий о подземных ходах в Кремле, подземной Москве и таинственной Библиотеке Ивана Грозного.

Это второй этап массового строительства на Руси. И опять он связан с приездом Мастеров. И опять, как мы видим, секрет каменного строительства выдается очень ограниченно только членам братства, и опять мы можем сказать словами историков "не хватало мастеров, навыкших каменному делу".

Кто же строил?

Алоиз Старый, он же Алоиз Фрязин, он же Алоизо да Каркано. Итальянский архитектор. С 1495 года он возводил северо-западную часть кремлевской стены (вдоль русла реки Неглинной), выпрямлял русло Неглинной, возглавлял строительство Троицкой башни с отводной стрельницей, арочного моста через Неглинную, Кутафьей башни. А в 1499 году возглавлял сооружение дворца Ивана III, проводил ряд инженерных работ на Красной площади. Обратите внимание, летописи очень точно формулируют, что он делал. ВОЗГЛАВЛЯЛ.

Теперь задумайтесь. Имя Алоиз, во-первых не итальянское, а во-вторых не имя. Алоиз – это на старо-французском языке означает "мудрый" или "смелый", а Фрязин – означает "свободный", "вольный", так же как и "франк". Тогда все встает на свои места. Возглавляет строительство Старый мудрец или Вольный мудрец. То есть, просто Мастер вольных каменщиков, Мастер ложи. Магистр ложи. Как и должно было быть.

На смену ему приходит Алоиз Новый, то есть, как мы уже понимаем Новый Мастер. Тоже итальянский архитектор (или просто западный архитектор). В 1505-1508 годах он возглавляет строительство Архангельского собора Московского Кремля. В 1508 году возглавляет строительство белокаменного рва на Красной площади, в последствии так и названного – Алоизов ров. В 1516 году под его руководством возводят церковь Николая Гостунского.

Итак, строили "вольные каменщики" к тому времени уже имевшие своего Мастера ложи, притом сменяемого Мастера ложи.

Теперь еще один вопрос. Из чего строили? Как мы говорили, секрет каменного строительства из полимерного бетона был практически утерян повсеместно после разгрома тамплиеров. Секрет формовочного кирпича еще не приобрел масштабного распространения. Строили из плинфы. И строили из нее повсеместно, начиная от Флорентийский и Венецианских соборов и кончая соборами Кремля.

Глава 9. Невероятные приключения Аристотеля на Соловках

Одна из самых загадочных фигур, объединяющих русскую и итальянскую историю – это архитектор, именуемый Аристотелем Фиорованти, автор знаменитого Успенского собора Кремля.

Начать, естественно, стоит с рождения великого архитектора. Тут же сразу выясняется первая неопределенность – родился он где-то между 1415-м и 1420-м годами в итальянском городе Болонье. При рождении мальчика вовсе не назвали Аристотелем, что было бы странно, а получил он имя Рудольфо Фиорованти дель Альберти. Чтобы получить прозвище "Аристотель" (как вы уже наверняка догадались, это не "родное", а орденское имя), Рудольфо еще предстояло немало поучиться и воздвигнуть немало уникальных даже для того, щедрого на таланты, времени сооружений.

Отец Рудольфо был архитектором. И дядя, то есть брат отца, был архитектором. Архитектором был и дед Фиорованти (дед и брат отца строили огромный дворец в Болонье под название Палаццо Коммунале). То есть Рудольфо Фиорованти был не просто "вольным каменщиком" – а вырос в атмосфере масонства, представляя собой уже как минимум третье поколение архитекторов.

Считается, что профессиональное образование Фиорованти получил от отца и дяди, которого звали Бартоломео. Это не совсем так – законы того времени запрещали профессиональное обучение вне лож. Но можно не сомневаться, что Рудольфо был принят в ложу в самом раннем возрасте (лет в 18) – такие привилегии имеют сыновья членов ложи.

Впервые Фиорованти упоминается в городской хронике Болоньи в 1436 году (из чего мы можем сделать вывод, что реальный год его рождения – скорее 1415-й, чем 1420-й). Вместе с мастером Гаспаром Нади он отливает и поднимает на колокольню большой колокол.

Следующий раз о Фиорованти мы слышим только через 15 лет, когда по заказу папы Николая 5-го он извлек из земли и перевез на новое место огромные колонны античного храма Минервы в Риме. После чего Фиорованти возвращается в родную Болонью, где отливает новый колокол по заказу кардинала Виссариона. Колокол был настолько огромен, что для его подъема пришлось изобрести специальную лебедку.

В 1455-м году Фиорованти в той же Болонье передвигает на десять метров колокольню со всеми колоколами – настоящее чудо для того времени.

…О Пизанской башне, разумеется, все слышали? Но такая башня была не одна – в Италии, из-за слабого, пропитанного водой грунта, башни частенько кренились и оседали. Так произошло в небольшом городке Ченто неподалеку от Болоньи. Туда пригласили Фиорованти – и он сумел выпрямить башню, не вынув при этом ни одного кирпича!

Надо сказать, что работа великого мастера всегда очень щедро оплачивалась – итальянские княжества того времени, промышлявшие торговлей, имели немалый запас наличной монеты. Только за передвижение колокольни в Болонье Фиорованти получил 50 золотых флоринов!

Венецианская республика приглашает Фиорованти, чтобы выпрямить колокольню при церкви св. Ангела. Мастер выполняет работу, однако через два дня после окончания ремонтных работ башня все-таки рухнула, раздавив нескольких человек. Не дожидаясь проявления гнева скорых на руку венецианцев, Фиорованти переезжает в Милан, где начинает работы для герцога Сфорца. Кстати, примерно же в это время в семействе Сфорца появляются карты Таро – загадочная колода, исполненная мистической и каббалистической символики.

Фиорованти был не только строителем, но и гидротехником. В 1458-м году он приступает к строительству Пармского и Кремонского каналов – и с этой задачей Фиорованти справился.

Слава Фиорованти (к которому только теперь прилипло прозвище "Аристотель") распространяется по всей Европе. Венгерский король Матвей Корвин задумал начать войну с Турцией, и пригласил Фиорованти для строительства крепостных укреплений и большого моста через Дунай. Работы так понравились королю, что он не только щедро наградил Фиорованти, но и возвел его в рыцарское достоинство.

В 1471-м году Фиорованти приглашают в Рим для обсуждения передвижения обелиска Калигулы. Однако папа Павел 2-й, организатор приглашения, неожиданно умирает, и на его место избирается новый папа – Сикст 6-й. Вначале папа отнесся к Фиорованти хорошо, но затем посадил в тюрьму по явно ложному доносу об изготовлении фальшивой монеты. Вину доказать не удалось, и вскоре Аристотель был выпущен на свободу. Тем не менее интриги продолжались – городской совет города Болоньи лишает в 1473 году Фиорованти должности "магистра инженерных работ".

В 1474-м году Фиорованти отказывается в Венеции, куда приезжает князь Толбузин в поисках "иностранных специалистов", которые помогут возродить каменное строительство на Руси. У историков существует мнение, что выбор пал на Фиорованти из-за Софьи Палеолог, которая воспитывалась в Риме при дворе папы, и могла там слышать о мастере.

Вот до сих пор мы читали о жизни обычного мастера эпохи Возрождения – строительство, изобретения, интриги, бегство…. После приглашения в Россию жизнь Фиорованти напоминает мистический роман – и разобраться в ней, не привлекая криптоисторию, совершено невозможно.

Итак, Фиорованти, вопреки существующему мнению, отправляется в "дикую Московию" не один – с ним следует его сын Андреа (также архитектор), и помощник Петр. Это только официальные "члены делегации" – наверняка такую важную персону, как Фиорованти, должно было сопровождать множество слуг, стражников и учеников. Тем более что путешествовать по дорогам того времени было небезопасно.

Почему-то в Россию из Венеции Фиорованти отправляется не морем, а выбирает длительный сухопутный путь через всю Европу – через Германию, Польшу, Белоруссию… Смоленск и Вязьму…. Только через три месяца путешествия, 26 марта 1475 года, Фиорованти с сопровождающими прибывает в Москву.

Город того времени был почти полностью деревянным. Имелось не более десятка каменных церквей, а белокаменный Кремль, построенный при Дмитрии Донском, почти совсем развалился…

Далее начинаются сплошные загадки. Фиорованти, ценнейший иностранный специалист, известный на всю Европу, отправляется царем… изучать русскую архитектуру! Якобы для того, чтобы построить храм в "традиционно русском стиле"…

К сожалению, такая версия не выдерживает никакой критики. Во-первых – если царь хотел построить собор в "традиционно русском стиле", то для чего надо было приглашать иностранного архитектора? Во-вторых – о каком, собственно, стиле идет речь? Традиционно русских соборов не существует – они все построены в стиле, который сначала назывался византийским, а позднее – венецианским! Что же до венецианского стиля (который ничем не отличается от стиля русских соборов), то Фиорованти мог каждый день видеть его в Венеции, изучая собор Сан-Марко!

Тем не менее, Аристотель, по какой-то надобности, в июле 1475 года отправляется в далекое путешествие. Сейчас мало кто знает, что путешествие почему-то осуществлялось в тайне – великого архитектора сопровождал только один переводчик. Фиорованти исследует Успенский собор во Владимире, после чего едет в Боголюбово и Суздаль. Далее его путь лежит… на берега Белого моря!

Официальная история никак не может объяснить, зачем Фиорованти отправился на Русский Север. Существует версия, что архитектор хотел наловить там белых кречетов по просьбе герцога миланского, увлекавшегося соколиной охотой. Не совсем понятно, почему руководитель, говоря современным языком, "государственного объекта № 1", не мог послать профессиональных ловчих, а вынужден был тратить свое время (и царские деньги – зарплата идет!) на ловлю пусть даже очень редких птиц в незнакомой стране.

Все свои путешествия Фиорованти подробно описывает. Мы читаем его письма о голоде, холоде, отсутствии нормального ночлега и нормальных дорог…

Неясным остается только одно – зачем архитектор, прибывший из "архитектурной столицы Европы" – Венеции – осматривает редкие каменные строения Руси? Что ищет?

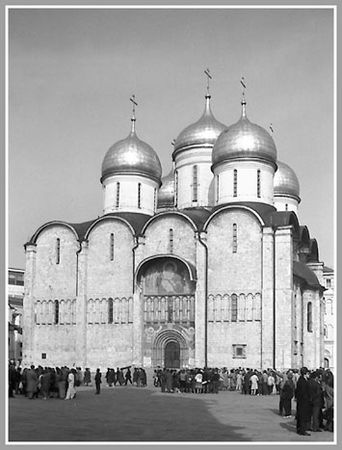

Успенский собор в Кремле

Фиорованти осмотрел церкви и соборы в Ростове, Вологде, Ярославле, Великом Устюге…. Наконец он достигает крайней точки своего маршрута – монастыря, названного им "Ксалауоко". Нетрудно догадаться, что архитектор имеет в виду Соловки. Осмотрев Соловки, удовлетворенный Аристотель отправляется назад, никуда уже практически не заезжая. Существует мнение, что Фиорованти по дороге ночевал в Старой Ладоге и Новгороде, однако неизвестно того, надолго ли он там останавливался.

Сразу по возвращении из Соловков Фиорованти приступает к постройке Успенского собора, который был закончен в рекордные сроки – к лету 1479 года.

Сразу возникают вопросы – а кто строил собор? Одного архитектора для этого недостаточно – нужны строительные бригады! Притом обученные! Притом понимающие язык распорядителя работ!

Расписывала собор (это известно) "дружина" иконописцев – "дружиной" на Руси называли ремесленный цех. Слово "артель" появилось уже потом.

Скорость постройки просто невероятная, даже для сегодняшнего времени. А надо еще учесть, что на Руси перед этим практически не велось каменного строительства в течении как минимум двух веков…

После окончания строительства Фиорованти хочет уехать в Италию, но Иван III его не выпускает. Очередная загадка – почему?

Конечно, Аристотель Фиорованти – талантливый архитектор. Но таких архитекторов в Европе десятки, если не сотни! Уехал один – всегда можно пригласить другого!

Царь опасался, что Фиорованти построит где-нибудь собор не хуже, чем Успенский собор Кремля? Опять ерунда! Иван III не мог не знать, что в Европе существуют соборы и получше (много получше) Успенского, построенного все-таки на скорую руку. Тот же Страсбургский собор, о котором мы говорили в начале книги, строился веками! А если Фиорованти не уедет – так что, в Европе перестанут строить соборы?

Очевидно, Фиорованти за время путешествия своего по России узнал какую-то тайну, которую царь хотел, во что бы то ни стало, скрыть от Европы.

В 1484 году Фиорованти пытается бежать из России – но его ловят по приказу царя, сажают в башню, а бумаги конфискуют! Видимо, что-то важное было в этих бумагах… Но что?

Через несколько месяцев, благодаря заступничеству супруги царя – Софьи Палеолог, Фиорованти был отпущен на свободу…. И восстановлен уже не в своей прежней должности – архитектора – а в качестве начальника царской артиллерии! Видимо, царь решил впредь не подпускать Аристотеля, великого зодчего, к такой ответственной вещи, как строительство…

Фиорованти участвовал вместе с царем еще в нескольких военных походах, но точный срок его смерти, как и местонахождение могилы, неизвестны. Возможно, он погиб в одном из царских походов. Существует версия, будто Фиорованти еще раз пытался бежать из России, но снова был схвачен и на этот раз брошен в земляную яму, из которой уже не вышел.

В любом случае, загадка остается загадкой – зачем Аристотель Фиорованти, приглашенный царем для срочного строительства, ездил на Соловки и что он там узнал такого, что потом его нельзя было выпускать из России?

От Фиорованти нам остался Успенский собор Кремля – и еще одна важная вещь, без упоминания которой нельзя говорить о дальнейшей русской истории.

После Фиорованти Россия перешла на другую модель кирпича, которую строители называли "аристотелевским".

Кирпич? Это тот кирпич, из которого построен красный кирпичный Кремль? Спросят нас. Ответим. Это следующий этап и с ним связана еще одна тайна. А для начала сухая архивная справка.

К истории вопроса. Кирпичники на Руси.

Первые кирпичные заводы в Москве в районе Большой Калужской улицы, как государственные, так и частные, появились во второй половине XVI века. В 1584 году Иван Грозный учредил Каменный приказ, которому были подчинены каменных дел мастера и кирпичники. "А ведомо в том Приказе, – писал Г. Котошихин, – всего Московского государства каменное дело и мастеры; и для какого царского строения понадобятца те мастеры, и их собирают изо всех городов, и дают им ис царские казны на поденной корм денги, чем им сытым быть мочно. Да на Москве же ведомы в том приказе известные (обратите внимание – это производящие известь. – от авт.) и кирпишные дворы и заводы; а где белой камень родится и делают известь, и те городы податми и доходы ведомы в том Приказе… А камень белой, тесаной и неочищеной, привозят к Москве ис тех городов уездные крестьяне, на кого сколько в году положено поставить вместо иного оброку". Обратите внимание царский указ точно различает, камень известковый – "белой, тесаной и неочищенной", который привозят в Москву крестьяне по оброку и известные дворы, где "льют белый камень". Еще оставались секреты литья.

А. Олеарий сообщает любопытную подробность: при Каменном приказе в 30-х годах XVII века находился огромный двор с большими запасами леса, камня, железа, извести.

Самое раннее упоминание об изготовлении кирпича в районе села Андреевского содержится в писцовых книгах Ратуева стана 1627 – 1629 годов: "На реке на Москве, у Воробьевских круч, церковь Андрея Стратилата, древяна клецки. А в церкви образы и свечи и книги и на колокольнице колокола – государево… На церковной же земле сараи, а в них жгут кирпичье. Да сарай попа Ивана Кондратьева, а в нем зжет кирпичь сам поп на продажу; да другой сарай попа Алексея Денисова… А поп Алексей отдает свой сарай на оброк в наем торговому человеку Ивану Истомину сыну Котельного ряду".

Кирпичное дело было подспорьем не только в церкви Андрея Стратилата. Вот документ из истории Донского монастыря: "203 г. (1695) мая господин о. Архимандрит Антоний, советовав с братьею, желая прибыли дому Пресв. Богородицы и для устроения монастырского, завели за монастырем на монастырской своей вотчинной земле, меж крутых врагов и речки Фоминки кирпичной завод и к тому кирпичному делу построили сараи и подрядили мастеров, что им делать кирпича в тех сараях по 400000 в год; и к обжиганию того кирпича сделали две печи со всяким к тому кирпичному делу устроением и с заводом.

Долгое время и в районе нынешнего Парка культуры и отдыха имени Горького располагались "государевы дворцовые сараи" – казенные кирпичные заводы. В делах Приказа Тайных дел от 7 сентября 1667 года записано, что отсюда для вывоза 50000 штук кирпича на строительство церкви Григория Неокесарийского на Полянке "подряжены Дорогомиловской слободы ямщики Алексашка Яковлев с товарыщи". Возможно, эти кирпичные заводы были ровесниками Даниловских, устроенных в 1647 году, или заводов на Бабьем городке, которые в 1675 году уже не функционировали (их земля была пожалована царем Федором Алексеевичем Андреевскому монастырю для устройства подворья).