Поэтому думается, что на самом деле в марте 1959 г. поисковикам привезли переносной индикатор радиоактивности, как сказали бы сейчас "профессиональный" (тогда технику такого рода называли "промышленной"). Дабы поработал с этим прибором Абрам Константинович Кикоин, возможно, не он один, а с напарником, тоже физиком соответствующего профиля. И искать индикатором радиоактивности надлежало штаны и свитера Георгия Кривонищенко. Эту работу нельзя было поручить солдатам внутренних войск или студентам по целому ряду причин. Во-первых, никто из посторонних не должен был знать, что в районе гибели группы ищут что-то радиоактивное. Во-вторых, прибор сам по себе являлся устройством секретным, к которому нельзя было подпустить даже военных (у военных была своя техника для этих целей, предельно упрощённая, рассчитанная на использование в районах с явным и притом значительным превышением естественного радиоактивного фона). В-третьих, с промышленным датчиком мог работать только специалист, имеющий должный опыт. Радиоактивность - явление очень специфичное, радионуклиды распределяются в пространстве и переносятся с места на место весьма прихотливо, неравномерно. Только специалист, имеющий должный опыт, знает где и как лучше их искать.

Разумеется, Абрам Константинович Кикоин со своим неизвестным помощником не бродил вслепую по лесам и оврагам, "прослушивая" многометровые сугробы. Он прекрасно знал, что снег большой толщины отлично экранирует альфа- и бета-излучения. Скорее всего, их работа строилась на определении степени "загрязнённости" ручьёв, талой воды, стекавшей по склонам. Со второй половины марта в районе Холат-Сяхыл началось таяние снега, так что воды становилось всё больше и больше. Расчёт, видимо, строился на том, что обнаружив "грязный" ручей, специалист сможет правильно определить направление на источник радиоактивного загрязнения, что позволит быстро его - этот источник - отыскать. Расчёт этот не оправдался - манси Куриков со своей собакой указал нужное направление быстрее и точнее…

Кстати, есть ещё один - второй по счёту - довод в пользу того, что некая осведомлённая инстанция знала о наличии у Георгия Кривонищенко радиоактивной одежды. В этом очерке упоминалось, что его (единственного из первой пятёрки найденных туристов) похоронили на Ивановском кладбище, закрытом к тому времени. Для Кривонищенко было сделано исключение и захоронение на закрытом кладбище разрешили. Только вот есть в этом великодушном разрешении городских властей маленькая неувязочка - родители Георгия об этом не просили. Существует и другая странная неувязочка - Кривонищенко оказался единственным из первой группы, кого похоронили в закрытом гробу. Гроб для прощания открыть не разрешили (неизвестно кто!), хотя объективных причин для этого, вроде бы, не существовало. В целом, тело Георгия Кривонищенко не выглядело пострадавшим сильнее остальных, однако Зину Колмогорову, с ужасно изменившимся цветом кожи и повреждениями лица, хоронили в открытом гробу, а вот Георгия, почему-то, друзьям и близким так и не показали.

Комментировать этот момент вряд ли нужно. Сказано достаточно…

Помимо рассказов о несуществовавшем "детекторе трупов" и странных обстоятельствах похорон Георгия Кривонищенко существует ещё одно косвенное подтверждение осведомлённости КГБ о наличии среди туристов группы Дятлова радиоактивных материалов. Известны воспоминания уже упоминавшегося в этом очерке Владимира Ивановича Коротаева, начинающего тогда работника ивдельской прокуратуры, о том, как проводилась в мае 1959 г. судебно-медицинская экспертиза тел туристов, найденных в овраге. По словам Коротаева, в тюремный морг была доставлена 200-литровая бочка со спиртом, в которой ополаскивались (дословно "окунались") все, присутствовавшие при вскрытии лица. Мера предосторожности, прямо скажем, очень странная, к которой никогда не прибегают при анатомировании трупов. Патологоанатомы уже в 50-х гг. работали в высоких, до локтей, резиновых перчатках, толстых и грубых, не похожих на обычные хирургические. Их невозможно случайно проткнуть и прорезать инструментом, так что бочка спирта, как средство дезинфекции, даже тогда представлялась чем-то из ряда вон выходящим. Однако бочку, если верить Коротаеву, доставили и все семеро человек, присутствовавшие при вскрытии, добросовестно в ней ополоснулись. Хотя сами толком и не знали зачем - просто им посоветовали так поступить (кто? когда? и для чего? - понять толком из рассказа Коротаева невозможно, он слишком сумбурен и в некоторых местах кажется недостоверным).

История с бочкой спирта в морге представляется совершенно необъяснимой, если не принять во внимание нюанс, малопонятный современным жителям России. В 50-х гг. прошлого века в условиях всеобщей ограниченности в средствах и отсутствии даже элементарных вещей (вспомним про спальники, которых не было у "дятловцев") на спирт смотрели как на панацею чуть ли не от всех болезней. Считалось, что особенно хорошо спирт уничтожает пыль. В те времена экипажам подводных лодок раз в неделю выдавали кружку спирта и ватный тампон - для обтирания. Это не шутка, тогда действительно считалось, что спирт смоет радиоактивную пыль с тела лучше, чем обычная вода. Молодым матросам так и объясняли: "красное вино выводит изотопы из внутренностей организма, а спирт - смывает с кожи". Выглядит такая дезинфекция, конечно, архаично, но что было - то было, из песни слов не выкинешь…

В нашем случае государство расщедрилось больше - выделило аж бочку спирта! Нам же, однако, интересно другое: кто мог побеспокоиться об этой бочке загодя, до проведения радиологической экспертизы? Кто оказался столь прозорлив?

Ответ может быть один: только тот, кто знал, что среди вещей погибших туристов должны быть радиоактивные. Или по крайней мере, имел все основания считать, что таковые должны быть. Не следует забывать, что бочка спирта в те времена в таком медвежьем углу, как Ивдель - это сущий клад, за который можно было поиметь немало материальных благ, и так просто её было не сыскать. Вряд ли ошибёмся, если предположим, что в крохотном Ивделе вообще не было бочки спирта, её явно пришлось специально везти из Серова, или даже Свердловска. Тем не менее, административного ресурса у нашей осведомлённой инстанции вполне хватило на то, чтобы отыскать на просторах Свердловской области лишнюю бочку спирта и живо доставить её в тюремный морг…

Эта "осведомлённая инстанция" постаралась остаться незамеченной и не оставить явных следов. Ей это удалось - из уголовного дела, которое вёл Лев Никитович Иванов, заинтересованность КГБ в определённом исходе расследования никак не просматривается. Однако, "уши" Комитета всё же выглядывают, как их не прячь. И далее мы покажем, что "ушей" этих (выражаясь более литературно - необрубленных концов) довольно много.

Но следуя логике нашего повествования, мы пока не станем углубляться в этом направлении, а коснёмся другой темы: существующих версий случившегося на склоне Холат-Сяхыл. И лишь показав и доказав несостоятельность всех имеющихся на данный момент объяснений произошедшей 1 февраля 1959 г. трагедии, предложим читателю собственную - логичную и непротиворечивую - версию событий.

15. Рейтинг безумия. Версии гибели группы Дятлова на любые вкус и цвет

Поскольку таковых версий существует великое множество, имеет смысл их каким-то образом классифицировать. Оптимальной представляется классификация, принятая на большинстве тематических форумов и сайтах, так что не станем изобретать велосипед и воспользуемся ею в качестве образца.

Итак, всё многообразие версий можно свести к трём большим несхожим группам, объясняющим гибель группы воздействием факторов следующего характера:

- естественно-природного;

- паранормального;

- криминального.

Е с т е с т в е н н о - п р и р о д н ы е, как явствует из самого названия, пытаются объяснить трагические события на склоне Холат-Сяхыл природными явлениями и оперируют естественнонаучными фактами и представлениями в пределах компетенции авторов.

Наиболее аргументированной из всех версий этой категории представляется предположение Евгения Вадимовича Буянова, петербургского исследователя "дятловской" трагедии, о произошедшем на месте установки палатки сходе лавины. Эту версию Евгений Вадимович обосновал в книге "Тайна аварии Дятлова", написанной в соавторстве с Борисом Ефимовичем Слобцовым, неоднократно упоминавшимся в настоящем очерке участнике поисковой операции. Нельзя не отметить, что книга получилась очень познавательной, даже о весьма скучных сугубо технических и математических материях авторы сумели написать живо и занимательно. Книгу эту можно рекомендовать к прочтению даже с целью простого расширения кругозора - время не будет потрачено зря. Не в последнюю очередь именно благодаря литературным достоинствам этой книги, версия Евгения Вадимовича Буянова получила не только широкую известность, но и популярность. Сторонников её обычно называют "лавинщиками".

Лавинная версия предполагает, что сход лавины спровоцировали неосторожные действия туристов, "подрезавших" пласт снега при выравнивании площадки под палатку. Из-за этого выше по склону образовалась стенка, верхняя часть которой в какой-то момент подвинулась вниз, завалив частично палатку и находившихся внутри людей. Строго говоря, это была не лавина в традиционном понимании, когда снежный вал хаотично летит по склону, а подвижка снежной плиты на несколько дестяков метров. Подвижка эта зацепила часть палатки, дальнюю от входа, передняя же не пострадала. Крепкий спрессованный (фирновый) снег толщиной около 50 см вполне способен причинить оказавшемуся под ним человеку тяжёлые физические повреждения, так что травмирование Дубининой, Золотарёва и Тибо-Бриньоля получает по этой версии вполне логичное объяснение. Оставшиеся нетравмированными члены группы предприняли все возможные меры по самоспасению - они нанесли большое число незначительных порезов правого (если смотреть со стороны входа) ската палатки, с целью определить толщину завалившего их снега и обеспечить доступ воздуха, после чего серией длинных разрезов сделали выходы для себя и товарищей. Через эти разрезы-выходы они вытащили тяжелораненых друзей на склон и приняли необходимые меры по их утеплению - этим объясняется тот факт, что Золотарёв и Тибо-Бриньоль были одеты лучше других членов группы. Последний, чей висок был раздавлен объективом фотоаппарата, находился к тому моменту уже в бессознательном состоянии. В подтверждении этого "лавинщики" ссылаются на то, что в кармане куртки Тибо лежали перчатки, а в валенке - сбившийся шерстяной носок. Дескать, если бы Николай находился в сознании, он обязательно надел бы перчатки и вытащил из валенка мешавший ноге носок.

Травмированные при поддержке остальных членов группы были доставлены в долину Лозьвы, где для них выкопали яму в овраге и соорудили настил. Сообразив, что лишённых рукавиц и обуви людей ждут неминуемые обморожения и смерть, часть туристов двинулась обратно к палатке и погибла на склоне. Два человека у кедра погибли, пытаясь из последних сил поддерживать огонь, служивший ориентиром для ушедших и Александр Колеватов остался с ранеными товарищами один. Такова канва событий, согласно лавинной версии.

Гипотеза, что и говорить, очень интересная, у неё лишь один недостаток - к группе Дятлова она не имеет ни малейшего отношения.

Вкратце, самые существенные возражения против развития событий по "лавинному сценарию" можно сформулировать следующим образом:

1) Следов лавины на склоне Холат-Сяхыл не было отмечено и снежной плиты, придавившей палатку не видел никто, из побывавших на горе в феврале-марте поисковиков. Среди последних, напомним, были не просто туристы, но и альпинисты, неоднократно сталкивавшиеся в лавинами прежде. По общему мнению всех, видевших место постановки палатки, в т. ч. и московских экспертов, побывавших там в самом начале поисковой операции, оно не представляло никакой опасности. "Лавинщики" объясняют отсутствие снега тем, что его "раздуло сильным ветром" до появления первых поисковиков. При этом странным и необъяснимым остаётся тот факт, что "сильный ветер" почему-то не "раздул" следы ног "дятловцев" от палатки в долину Лозьвы. Следы эти, напомним, были видны вплоть до 6 марта 1959 г., их видели альпинисты из группы Абрама Константиновича Кикоина;

2) Подвижка снега (или лавина) почему-то удивительным образом не повалила лыжные палки, установленные с обеих сторон палатки. Напомним, что верёвки-оттяжки дальней от входа части палатки были сорваны, однако палки, воткнутые в снег устояли, а не завалились, что было бы логично, при движении пласта снега;

3) Навал снега на палатку неизбежно привёл бы к заваливанию ската и сделал бы невозможным нанесение тех разрезов, что нам известны. Палатка была обращена вверх по склону левым (если смотреть от входа) скатом и быстрая подвижка снежной плиты неизбежно привела бы к тому, что он "лёг" на тела туристов, находившихся внутри. При этом конёк палатки "уехал" бы в район коленок лежавших людей. Для того, чтобы выбраться наружу, "дятловцам" пришлось бы резать левый скат. На самом же деле был разрезан правый. Конечно, можно предположить, что туристы лежали головами в противоположном направлении, т. е. вниз по склону, но такое предположение представляется маловероятным (напомним, что направо от входа в средней части палатки были найдены 2 пары ботинок. Ни один разумный человек не поставит пахнущие пОтом ботинки себе под голову.). Кроме того, не будет ошибкой сказать, что правый скат в случае навала снега на левый, оказался бы сильно смят и сложился бы "гармошкой". Палаточный брезент в таком состоянии разрезать вообще невозможно;

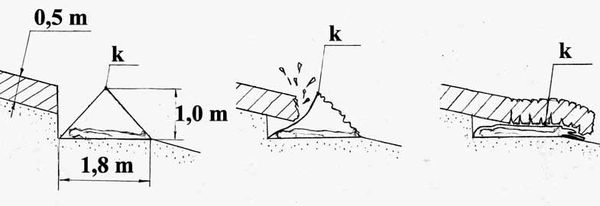

Эта схема иллюстрирует сход снежной плиты на палатку группы Игоря Дятлова. Крайний слева рисунок демонстрирует ситуацию до начала трагедии: "дятловцы" при установке палатки неосторожно "подрезали" пласт снега, создав выше по склону снежную стенку. На рисунке в центре показан сдвиг снежного слоя толщиною 0,5 м или даже больше, а на правом - ситуация после подвижки. Хорошо можно видеть, что сход значительной массы снега заваливает палатку таким образом, что её левый скат, обращённый выше по склону, накрывает лежащих внутри людей словно одеялом. При этом конёк крыши "k" при ширине ската ~1,4 м сдвигается в область коленей придавленных снегом туристов. Даже если оказавшиеся в снежном плену "дятловцы" имели возможность лёжа на спине резать крышу палатки (что само по себе весьма сомнительно), то они нанесли бы разрезы на левый от входа скат, а не правый, как это имело место в действительности. Из этой схемы хорошо видно, что "лавинная" версия не в состоянии объяснить появление разрезов на скате, обращённом вниз по склону.

4) "Лавинщики" объясняют наличие маленьких, преимущественно горизонтальных, разрезов крыши тем, что туристы спешили проверить толщину обрушившегося на них снега и пустить в палатку воздух. Однако, значительная часть этих разрезов почему-то оказалась сгруппирована возле входа в палатку, т. е. в той части, которая никак не пострадала от лавины;

5) Совершенно не поддаётся объяснению избирательность травмирующего воздействия на Дубинину, Золотарёва и Тибо-Бриньоля, если только считать, что источником этого воздействия в самом деле явилась неодушевлённая лавина. Золотарёв, для того, чтобы получить описанные у него переломы рёбер по срединно-подмышечной линии, должен был находиться в положении "лёжа на левом боку". Но в этом положении он никак не мог избежать травмирования правой руки. Даже если бы он заложил руку за голову, падение на него плиты весом около полутонны неизбежно должно было поломать также и кости руки. Другими словами, при положении тела "на боку" вышележащую руку травмировать намного проще, нежели рёбра. Однако, рука Золотарёва осталась цела. С повреждениями Людмилы Дубининой картина выглядит ещё более невероятной. Переломы её рёбер явились следствием как минимум двукратного приложения значительной силы при различных положениях тела ("на спине" и "лёжа на правом боку"). Согласитесь, надо иметь очень богатое воображение, что бы представить лавину, дважды катящуюся по одному и тому же месту на склоне. Не лавина, а просто какой-то мальчик на салазках! Про объектив фотоаппарата, якобы вдавившийся в висок Николая Тибо, в этом очерке уже было упомянуто. Вдавление 3 см на 8,5 см мало соответствует размерам объектива, но лучшего объяснения у "лавинщиков" нет: твёрдые предметы (вроде обуха топора) не годятся ввиду несоответствия формы и размера, а пустотелые (типа, кружки или фляжки) не подходят из-за низкой устойчивости формы. Другими словами, кружка или фляжка, оказавшись под головой человека, были бы просто смяты;

6) Транспортировка пострадавших от лавины туристов в долину Лозьвы была в тех условиях совершенно невозможна. Все рассуждения на эту тему следует признать досужимы домыслами, а исторические параллели - некорректными. Людмила Дубинина с кровоизлиянием в сердечную мышцу умерла бы прямо на склоне в считаные минуты, Тибо-Бриньоль с момента травмирования находился в бессознательном состоянии и не мог передвигаться самостоятельно. Да и Семён Золотарёв с многочисленными переломами 5 рёбер также не мог передвигаться самостоятельно и нуждался в помощи. При всём желании 6 оставшихся туристов не имели шансов спустить вниз по склону трёх обездвиженных товарищей и обеспечить их последующую транспортировку до оврага, сооружение там настила, заготовку дров для костра, а затем - подъём по склону в сторону палатки (не забываем, что некоторые из "дятловцев" двинулись обратно в гору). Поисковики в один голос говорили об отсутствии признаков волочения в районе следовой дорожки на склоне, да и число пар ног, оставивших следы, явно превышало 6;

7) Лавина, с лёгкостью сокрушившая кости по меньшей мере трёх членов группы Игоря Дятлова, чудесным образом не помяла фляжки, вёдра, сборную печку, трубы дымохода и алюминиевые кружки членов группы. Это всё были тонкостенные изделия с низкой устойчивостью формы, некоторые из которых (трубы дымохода) мог расплющить руками даже ребёнок. Избирательность лавины, безжалостно изувечившей людей, но очень предусмотрительно не затронувшей упомянутые изделия из металла, не может не вызывать крайнее удивление;