Итак, официальное число побед немецких летчиков-истребителей завышено в меньшей степени, чем официальное число побед пилотов советской истребительной авиации. А поскольку эти последние даже по официальным данным одержали в ходе Великой Отечественной войны меньше побед, чем немецкие (примерно 39 500 против примерно 45 000), мы можем сделать однозначный вывод: советские истребители на советско-германском фронте сбили гораздо меньше самолетов противника, чем немецкие.

Нельзя ли, однако, ответить на вопрос о количестве самолетов, сбитых (или уничтоженных) истребителями каждой из сторон, более точно? В первом приближении, пожалуй, можно, но – подчеркиваем! – только в первом приближении. В тех нескольких десятках воздушных боев 1941-1944 гг., сведения о результатах которых были приведены выше, советская сторона завышала число реально одержанных ее истребителями побед, как уже отмечалось, в среднем в 5,3 раза, а немецкая – в среднем в 2,4 раза. Если экстраполировать эти коэффициенты на все воздушные бои Великой Отечественной с участием истребителей, то получится, что советские истребители сбили на советско-германском фронте около 7500 самолетов, а немецкие – около 18 750, т.е. в 2,5 раза больше.

Заметим, что выведенная нами в первом приближении цифра воздушных побед советских истребителей вполне согласуется с устанавливаемой по материалам службы генерал-квартирмейстера люфтваффе цифрой боевых безвозвратных потерь немецкой авиации на советско-германском фронте. Как следует из данных, приводимых Р.Ларинцевым и А.Заблотским, эти потери находятся в пределах 9000-10 000 самолетов (в распоряжении исследователей не было соответствующих документов за 1945-й и за последние два месяца 1942 и 1944 годов). С учетом потерь сражавшихся на советско-германском фронте союзников Германии количество самолетов, уничтоженных Вооруженными Силами СССР в ходе Великой Отечественной войны, должно вырасти примерно до 10 000-11 000. Если принять, что одна четвертая часть машин, сбитых советскими истребителями, была врагом восстановлена, то получится, что из примерно 10 000-11 000 самолетов противника, уничтоженных на советско-германском фронте советской стороной, на долю жертв истребительной авиации пришлось порядка 5500, – что выглядит вполне реальным. Остальные стали жертвами зенитного огня или оборонительного огня самолетов бомбардировочной, штурмовой и разведывательной авиации.

Выведенную же нами в первом приближении цифру самолетов, сбитых на советско-германском фронте истребителями люфтваффе, можно сравнить с приблизительной же цифрой советских самолетов, уничтоженных в ходе Великой Отечественной войны в воздушных боях. Эту последнюю Р.Ларинцев и А.Заблотский, – положив в основу своих расчетов опубликованные советские данные о конкретных причинах боевых безвозвратных потерь ВВС Красной Армии за 1944 г., – определяют приблизительно в 22 400 машин (из 46 100). Примерно 1000 из них можно отнести на счет авиации союзников Германии (которые, как мы попытались обосновать в начале этой главы, уничтожили порядка 2400 советских самолетов), так что на долю жертв ВВС Германии остается приблизительно 21 400. Если принять, что третью часть сбитых немецкими истребителями советских самолетов удалось вернуть в строй, то получится, что истребители люфтваффе уничтожили порядка 12 500 из 21 400 погибших в воздушных боях советских машин; остальные – на счету других родов немецкой авиации. Трудно, однако, допустить, что бомбардировщики, штурмовики и разведчики сумели уничтожить в воздухе почти столько же самолетов, что и истребители. Значит, либо занижена выведенная нами цифра в 18 750 сбитых немецкими истребителями советских самолетов, либо завышена выведенная Р.Ларинцевым и А.Заблотским цифра в 22 400 советских самолетов, погибших в воздушных боях. Скорее всего, налицо и то и другое. Так, известны факты, указывающие на то, что немецкие летчики-истребители завышали число своих побед в среднем меньше чем в 2,4 раза (как предположили мы). По немецким данным, в 1943 г. боевые безвозвратные потери советской истребительной авиации составили около 8500 машин, а в 1944-м – около 6200; как видно из нашей таблицы 1, обе эти цифры лишь в 1,5 раза больше соответствующих советских... С другой стороны, Р.Ларинцев и А.Заблотский явно занижают количество советских самолетов, уничтоженных на аэродромах. Они определяют его приблизительно в 2800 машин, – а между тем уже к 31 июля 1941 г. 5240 советских самолетов были занесены в штабе ВВС Красной Армии в графу "неучтенная убыль". По обоснованному мнению В.И.Кондратьева, большинство из них было на самом деле захвачено стремительно наступавшим противником на собственных аэродромах – а захваченные противником должны быть приравнены к уничтоженным на аэродромам. Ведь и те и другие для советских ВВС были безвозвратно потеряны, потеряны на собственных аэродромах – и потеряны в результате действий противника... В общем, ближе к действительности будет, как представляется пока, считать, что немецкие истребители сбили на советско-германском фронте от 19 000 до 22 000 советских самолетов.

4. ЧЬИ ЖЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ДЕЙСТВОВАЛИ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ?

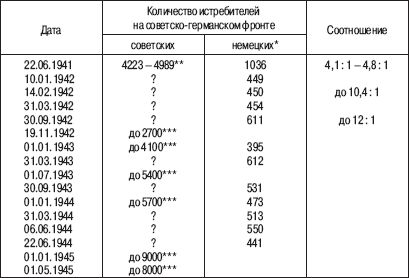

Итак, немецкие истребители сбили на советско-германском фронте значительно (по сделанным в первом приближении подсчетам, примерно в 2,5-3 раза) больше самолетов противника, чем советские. При этом немецких истребителей там постоянно действовало значительно меньше, чем советских, временами – на порядок меньше!

Таблица 4ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В 1941-1945 гг.

* Не учтены двухмоторные истребители (порядка 100-150 машин на каждую дату), значительная часть которых выполняла функции штурмовиков и бомбардировщиков.

** По данным соответственно В.И.Алексеенко и Д.Б.Хазанова.

***Данные расчетные.

Таким образом, на один действовавший на советско-германском фронте немецкий истребитель приходится на порядок больше сбитых самолетов противника, чем на один советский. Даже в конце войны, в ходе Петсамо-Киркенесской операции, с 7 октября по 1 ноября 1944 г., 468 истребителей 7-й воздушной армии и ВВС Северного флота ("Аэрокобры", "Киттихауки", Як-1, Як-7б, Як-9, Ла-5 и ЛаГГ-3) сумели сбить (или уничтожить) 25 немецких самолетов, а 66 истребителей III и IV групп 5-й истребительной эскадры люфтваффе (Bf109G) – 66 советских машин (цифры потерь установлены по документам понесшей их стороны). Т.е. немецкие истребители, которых было в 7,09 раза меньше, чем советских, сумели сбить (или уничтожить) в 2,64 раза больше самолетов, чем советские; на один немецкий истребитель пришелся 1 сбитый самолет противника, а на один советский – лишь 0,05 или в 19 раз меньше!

При этом, как мы видели, боевые безвозвратные потери советских истребителей на советско-германском фронте оказались примерно в 6,3 раза меньше, чем немецких. Согласно расчетам Р.Ларинцева и А.Заблотского, в 1944 г. боевые безвозвратные потери немецких самолетов на Восточном фронте составили 2715 машин (в том числе 839 истребителей), а сбили они примерно 4200 советских; с учетом того, что из 2715 несколько десятков стали жертвой появлявшихся над тыловыми районами Восточного фронта американцев, а из 4200 часть сбили не истребители, а штурмовики, бомбардировщики и ВВС Венгрии и Румынии, можно заключить, что в 1944 г. немецкие истребители, безвозвратно потеряв от воздействия советского оружия примерно 800 машин, сбили порядка 3500 советских самолетов, а советские истребители (чьи боевые безвозвратные потери в 1944-м составили около 4100 машин) сбили значительно меньше 2700 немецких (не менее половины которых – на счету зениток и стрелков Ил-2 и бомбардировщиков). Иными словами, даже в 1944 г. на один безвозвратно потерянный по боевым причинам истребитель у немцев на советско-германском фронте приходилось около 4,4 уничтоженного самолета противника, а у советских ВВС – значительно меньше 0,66 (скорее всего, около 0,3), т.е. опять-таки на порядок меньше. Такая результативность с лихвой компенсирует даже более высокий, чем у советских, уровень относительных потерь немецких истребителей на советско-германском фронте в 1944 г. (одна боевая безвозвратная потеря приходилась у них на 83 боевых вылета, тогда как у советских, к ноябрю 1944-го – на 127).

Итак, советские истребители, числом значительно превосходя немецкие, сбили на советско-германском фронте примерно в 2,5-3 раза меньше самолетов, чем немецкие, а потерь понесли в 6,3 раза больше. При этом действия немецкой дневной бомбардировочной авиации они сумели парализовать только в 1944 г. (да и то лишь благодаря ставшему подавляющим количественному перевесу), а действия немецкой штурмовой авиации только в 1944-м же сумели лишь затруднить. Немецкие же истребители, численно значительно уступая советским, сбили на советско-германском фронте примерно в 2,5-3 раза больше самолетов, чем советские, а потерь понесли в 6,3 раза меньше. При этом они вплоть до 1944 г. оказывались в состоянии обеспечить эффективную работу свой ударной авиации. Все эти обстоятельства в сумме позволяют нам заключить, что действия немецкой истребительной авиации на советско-германском фронте оказались более эффективными, чем действия советской.

Примечания

См., напр.: Солонин М. На мирно спящих аэродромах... 22 июня 1941 года. М., 2006. С. 130-132; Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942. М., 2007. С. 234-239; Он же. Я дрался с асами люфтваффе. На смену павшим. 1943-1945. М., 2006. С. 142-144, 145-146, 150-154, 191.

Солонин М. Указ. соч. С. 131.

Драбкин А. Я дрался с асами люфтваффе. С. 124, 129, 206, 266, 275, 429-430, 445-446; Горбач В. Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве. М., 2007. С. 83, 85, 112, 215, 237, 305, 310-311, 415; Медведь А.Н., Хазанов Д.Б. Пикирующий бомбардировщик Пе-2. "Пешка", ставшая ферзем. М., 2007. С. 70, 84, 109.

Русский архив. Великая Отечественная. Т. 15 (4-4). М.,1997. С. 45; Растренин О.В. Главная ударная сила // Драбкин А. Я дрался на Ил-2. М., 2006. С. 369.

Швабедиссен В. Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации 1941-1945 гг. Мн., 2001. С. 72, 75, 77.

Цит. по: Перов В.И., Растренин О.В. Штурмовая авиация Красной Армии. Т. 1. Суровая школа. М., 2003. С. 126-127.

Цит. по: Горбач В. Указ. соч. С. 93.

Цит. по: Там же. С. 243, 363, 449.

Драбкин А. Я дрался на истребителе. С. 234.

Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М.,1993. С. 350; Зефиров М.В. Асы Люфтваффе. Дневные истребители. Т.I. М., 2002. С. 106.

Липферт Г. Дневник гауптмана люфтваффе. 52-я истребительная эскадра на Восточном фронте. 1942-1945. М., 2006. С. 209.

Подсчитано по: Исаев А., Коломиец М. Последние контрудары Гитлера. Разгром Панцерваффе. М., 2010. С. 167; Перов В., Растренин О.Штурмовик Ил-2 // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра... 2001. № 5-6. С. 101.

Драбкин А. Я дрался на истребителе. С. 355, 358, 359.

Русский архив. Великая Отечественная. Т. 15 (4-4). С. 372, 386.

Горбач В. Указ. соч. С. 60.

Швабедиссен В. Указ. соч. С. 275.

Драбкин А. Я дрался с асами люфтваффе. С. 144.

Швабедиссен В. Указ. соч. С. 276; см. также С. 292.

Рудель Х.У. Пилот пикировщика // Бомбы сброшены! М., 2002. С. 206-207.

Ходош В.А. Воспоминания участника и свидетеля многих важных событий ХХ века в России // Военно-исторический архив. 2005. № 6. С. 65.

Никулин Н. Станция Стремутка. Ранняя весна 1944-го. (Воспоминания солдата) // Новый Часовой. № 13-14. СПб., 2002. С. 191.

Лоза Д.Ф. Сказ о танках "Шерман". СПб., 2001. С. 16.

Швабедиссен В. Указ. соч. С. 292.

Бессонов Е. На Берлин! 3800 километров на броне танков. М., 2005. С. 70, 118, 222.

Архипов В.С. Время танковых атак. М.,1981. С. 198-199, 218.

Цит. по: Русецкий А. Фокке-Вульф Fw190A, F, G. История, описание, чертежи. Мн., 1994. С. 18.

Брюхов В. "Бронебойным, огонь!" Воспоминания танкового аса. М., 2009. С. 129, 132, 138, 139, 156, 160, 168, 180, 196-197, 200, 206-208, 210, 230, 232, 235, 237; Исаев А., Коломиец М. Указ. соч. С. 38, 76.

Хазанов Д. Битва над Яссами. Провал последнего наступления люфтваффе на Востоке // Авиамастер. 1999. № 4. С. 17.

Солонин М. Указ. соч. С. 129, 132.

Подсчитано по: Горбач В. Указ. соч. С. 80, 83; Медведь А., Хазанов Д. Пикирующий бомбардировщик Пе-2. "Пешка", ставшая ферзем. С. 153.

См., напр.: Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. Сталинизм и война. М.,1998. С. 371-372, 391, 393.

Цит. по: Рыбин Ю. Лучшая защита... // Авиация. № 11. М., 2001. С. 5.

Там же.

Подсчитано по: Рыбин Ю. Expertenstaffel за Полярным кругом // Авиамастер. 1998. № 5-6. С. 26-29.

Рыбин Ю. Лучшая защита... С. 5.

История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. Т.3. М.,1961. С. 401; Горбач В. Указ. соч. С. 155.

Малашенко Е.И. Вспоминая службу в армии. М., 2003. С. 42-43.

Сергеевский Б.Н. Пережитое. 1914. М., 2009. С. 106-107.

Симонов К. Сто суток войны. Смоленск, 1999. С. 324.

Симонов К.М. Заметки к биографии Г.К.Жукова // Военно-исторический журнал. 1987. № 6. С. 51-52.

См., напр.: Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. Указ. соч. С. 391-392; Соколов Б.В. Правда о Великой Отечественной войне (сборник статей). СПб.,1998. С. 144-148, 200-201, 287-288; Красиков В.А. Победы, которых не было. СПб., 2004. С. 162-174; Лопуховский Л. Прохоровка без грифа секретности. М., 2005. С. 508-525; Он же. Вяземская катастрофа 41-го года. М., 2007. С. 537-554.

Гриф секретности снят. С. 371; Морозов М.Э. Топи их всех?!. ВВС Черноморского флота в операции по освобождению Крыма // История Авиации. 2000. № 6. С. 26.

Гриф секретности снят. С. 372; Рыбин Ю.Уравнение с одним неизвестным, или Снова о воздушных победах асов II Мировой войны. (Советский вариант) // Авиамастер. 1999. № 5. С. 38, 40.

Подсчитано по: Алексеенко В. Советские ВВС накануне и в годы Великой Отечественной войны // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра... 2000. № 3. С. 8.

Гриф секретности снят. С. 360.

Тимофеев А.В. Покрышкин. М., 2003. С. 286.

Подсчитано по: Игнатьев Г.В. Я прав. М., 2000. С. 54-61.

См.: Там же. С. 62, 89, 116, 137.

Горбач В. Указ. соч. С. 91-92, 187.

Литвин Г. Лето 1941 г. Война в воздухе // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра... 1998. № 7. С. 10.

Подсчитано по: Хазанов Д.Б. Неизвестная битва в небе Москвы. 1941-1942 гг. Оборонительный период. М.,1999. С. 35.

Хазанов Д.Б. Неизвестная битва в небе Москвы. 1941-1942 гг. Контрнаступление. М., 2001. С. 54-55

Ларинцев Р., Заблотский А. Полет по кругу // Авиамастер. 2003. № 1. С. 44.

Подсчитано по: Хазанов Д.Б. Неизвестная битва в небе Москвы. 1941-1942 гг. Оборонительный период. С. 114-119.

Там же. С. 119.

Ларинцев Р., Заблотский А. Указ. соч. С. 44.

Гриф секретности снят. С. 360.

Хазанов Д. Поражение люфтваффе под Москвой // Мир Авиации. 1994. № 2. С. 22 (из контекста, в котором приводит эту цифру автор статьи, видно, что речь идет именно об общих безвозвратных потерях); Ларинцев Р., Заблотский А. Указ. соч. С. 45; Солонин М. Указ. соч. С. 544.

Зефиров М.В. Асы Люфтваффе. Дневные истребители. Т.II. М., 2002. С. 93.

Спик М. Асы люфтваффе. Смоленск, 1999. С. 196.

Хазанов Д.Б. Неизвестная битва в небе Москвы. 1941-1942 гг. Оборонительный период. С. 96; Он же. Неизвестная битва в небе Москвы. 1941-1942 гг. Контрнаступление. С. 53.

Ларинцев Р., Заблотский А. Указ. соч. С. 44-45.

В течение всего 1942 г. на советско-германском фронте действовали три группы 52-й и три группы 54-й истребительной эскадры. Из состава 5-й истребительной в январе – феврале там сражалась одна, в марте – одна – две, а в апреле – декабре – две группы; из состава 51-й истребительной в январе – июле и в сентябре на Востоке дрались четыре группы; в августе – три-четыре; в октябре – три; в ноябре – две-три и в декабре – 3 1/3 (I, III, IV и 6-й отряд II группы). Кроме них, в январе – феврале там сражалась одна, в марте – одна – две, а в апреле – октябре – две группы 77-й истребительной эскадры; в мае – две-три, а в июне – декабре – три группы 3-й истребительной и, наконец, в июне – сентябре – одна группа 53-й истребительной.